如何正确解读央行货币政策数据——以2025年3季度为例

如何正确解读央行货币政策数据——以2025年3季度为例

一、政策背景与核心框架

2025年3季度,全球经济复苏乏力、国内经济面临下行压力,央行实施适度宽松的货币政策,通过价格型、数量型和结构性工具组合,支持经济增长、优化信贷结构并防范金融风险。核心目标包括:保持流动性充裕、降低融资成本、支持重点领域(如消费、科技创新、小微企业)、防范系统性风险。

二、2025年3季度货币政策关键数据与工具运用

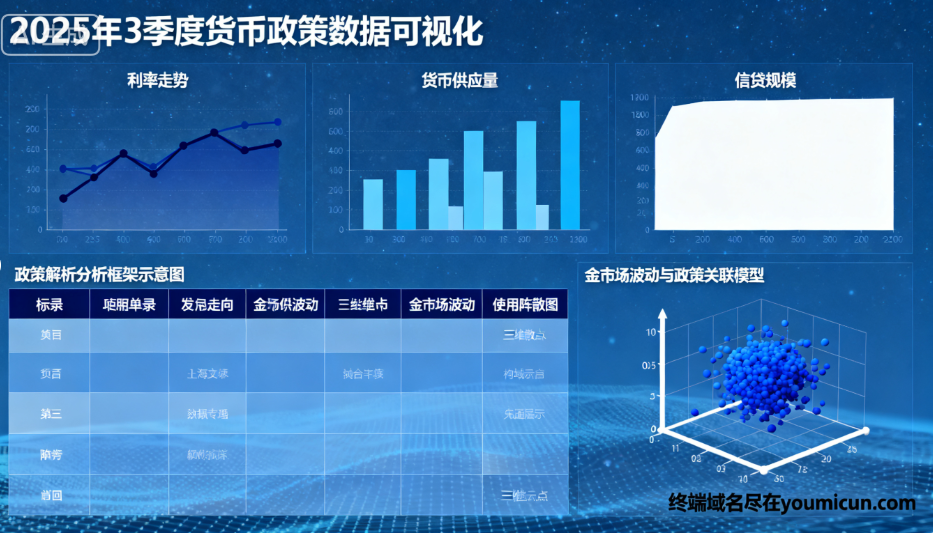

1. 利率调整

- 政策利率:5月7日,央行下调7天逆回购利率0.1个百分点(从1.50%至1.40%),引导市场利率下行。

- LPR调整:5月20日,1年期LPR降至3.0%,5年期以上LPR降至3.5%,均较前次下降10个基点;9月LPR保持稳定。

- 房贷利率:全国新发放商业性个人住房贷款加权平均利率为3.07%,较前期进一步降低。

2. 存款准备金率调整

- 5月15日,央行下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%的机构),释放长期资金约4600亿元(以山东省为例);汽车金融公司和金融租赁公司存款准备金率下调5个百分点,增强信贷投放能力。

3. 公开市场操作

- 逆回购:3月21日开展930亿元逆回购,保持短期流动性稳定;11月17日开展8000亿元6个月期买断式逆回购,净投放5000亿元,应对政府债券发行和同业存单到期压力。

- MLF与买断式逆回购:9月末,买断式逆回购和MLF操作合计净投放1.5万亿元,形成中长期流动性支持模式。

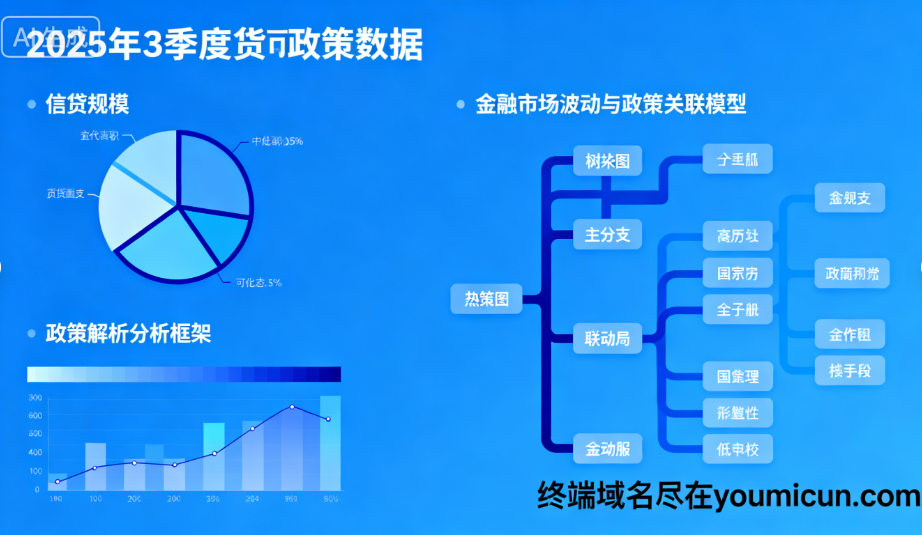

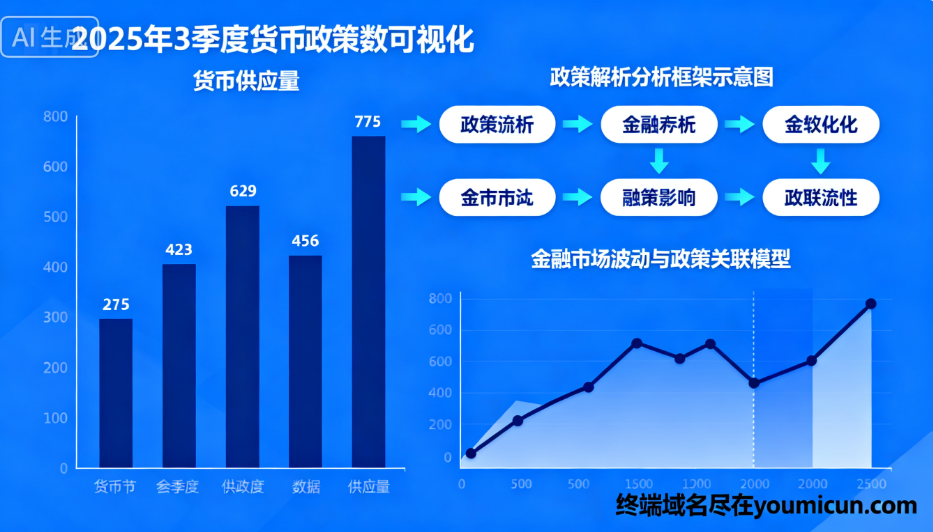

4. 社会融资与货币供应

- 9月末,社会融资规模存量同比增长8.7%,M2同比增长8.4%,与经济增长目标匹配。

- 山东省社会融资规模达25.6万亿元,贷款余额16.2万亿元,增速快于全国,提前完成“十四五”金融目标。

5. 结构性政策工具

- 再贷款工具:设立服务消费与养老再贷款、科技创新债券支持政策,引导信贷流向消费、养老、科技等领域。

- 金融“五篇大文章”:通过支农支小再贷款、绿色金融、普惠金融等工具,支持乡村振兴、小微企业、绿色低碳发展。

三、政策效果分析

1. 流动性与融资成本

- 流动性保持充裕,银行体系流动性管理灵活,市场利率稳中有降。

- 企业贷款利率同比下降40个基点,居民房贷利率降至3.07%,减轻市场主体利息负担。

2. 信贷结构优化

- 科技、绿色、普惠、养老、数字金融领域贷款占比提升,2025年前三季度“五篇大文章”领域新增贷款占比达79.5%。

- 山东省涉农和小微贷款分别增加12111亿元和23165亿元,结构性工具发挥“四两拨千斤”作用。

3. 经济支撑作用

- GDP前三季度同比增长5.2%,实现全年预期目标有基础支撑。

- 消费领域金融供给扩大,个人信用修复政策研究推进,挖掘消费潜力。

4. 风险防范

- 人民币汇率保持基本稳定,防范超调风险;扩大人民币跨境使用,深化对外货币合作。

- 宏观审慎政策工具箱丰富,覆盖范围拓展,防范系统性金融风险。

四、解读方法与逻辑框架

1. 数据关联分析

- 结合利率、存款准备金率、公开市场操作等工具数据,分析政策意图(如宽松或紧缩)。

- 对比社会融资规模、M2增速与GDP增速,判断货币政策与经济增长的匹配度。

- 关注结构性工具使用(如再贷款、专项债券),评估政策对特定领域的支持效果。

2. 政策声明与报告解读

- 央行《货币政策执行报告》是核心参考,需关注“下一阶段主要思路”部分,如“逆周期调节”“跨周期调节”“支持实体经济”等表述。

- 报告中的专栏文章(如“科学看待金融总量指标”“利率比价关系”)提供政策逻辑深度解读。

3. 宏观经济与外部环境

- 结合国内经济数据(如GDP、通胀、就业)和外部环境(如全球经济增长、主要经济体货币政策),分析政策制定的背景与约束。

- 关注财政政策协同(如地方政府债券发行、减税降费)与货币政策的配合效果。

4. 市场反应与预期管理

- 观察市场利率走势(如国债收益率、企业债利率)、股市与债市表现,评估政策传导效果。

- 分析市场预期(如央行官员讲话、市场机构预测)与实际政策的差异,判断政策有效性。

五、未来方向与挑战

- 持续宽松:保持适度宽松货币政策,根据经济形势动态调整工具组合。

- 结构优化:深化金融供给侧改革,提升对科技创新、小微企业、消费等领域的精准支持。

- 风险防控:加强宏观审慎管理,防范金融风险,维护人民币汇率稳定。

- 国际协调:关注主要经济体货币政策变化,加强跨境资本流动管理,推进人民币国际化。

结论:正确解读央行货币政策数据需综合运用数据关联分析、政策文件解读、宏观经济与外部环境分析、市场反应评估等方法,结合具体季度的政策工具运用、经济数据、政策声明,形成对政策意图、效果及未来方向的全面理解。2025年3季度,央行通过适度宽松的货币政策,有效支持了经济增长,优化了信贷结构,并为实现全年经济目标奠定了基础。