审稿人:怎么不用交叉注意力做特征融合?

注意力机制是深度学习的核心组成部分,其中交叉注意力以其独特的跨序列交互能力,在多类任务中表现卓越。

不同于自注意力机制聚焦于单一序列内部,交叉注意力能够动态捕捉两个不同序列之间的关联,堪称特征融合的“黄金桥梁”。从机器翻译中的双语词对齐,到图像描述任务中的视觉-语言连接,再到多模态学习中的跨领域信息集成,交叉注意力均展现出强大的建模能力。其灵活的结构设计与显著的性能提升,使其成为当前学术研究的热点方向。

为助力相关领域的论文创新,我们整理了【12篇交叉注意力必读论文】,期待能为您的科研工作提供启发。

阅读原文,更多论文代码获取

【论文1】Feature Fusion Based on Mutual-Cross-Attention Mechanism for EEG Emotion Recognition

1. 研究方法

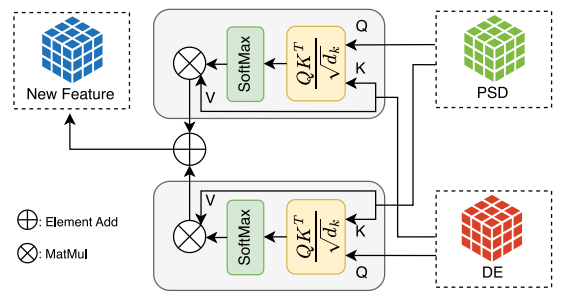

该论文提出了一种双向交叉注意力机制(Mutual Cross-Attention, MCA),用于融合EEG信号中的时域特征(DE)与频域特征(PSD)。MCA机制通过两个方向的注意力计算,分别将DE作为查询(Query)和PSD作为键值(Key-Value),反之亦然,最终融合生成新的特征表示。融合后的特征输入至定制的3D-CNN中进行情绪分类。实验在DEAP数据集上进行,评估了模型在唤醒度(Arousal)与效价(Valence)两个维度上的分类性能。

2. 论文创新点

- 双向交叉注意力机制(MCA):首次在EEG情绪识别中引入纯数学的交叉注意力机制,无需额外神经网络模块,提升特征融合效率与解释性。

- 特征互补性挖掘:通过MCA机制有效捕捉DE与PSD之间的互补信息,显著提升分类准确率。

- 新型3D特征结构(Channel-Frequency-Time):提出Channel-PSD-DE三维特征表示,增强频谱与时间信息的表达能力。

- 模型结构如下

3. 实验结果

在DEAP数据集上,提出的MCA+3D-CNN方法在Valence和Arousal两个维度上分别取得了**99.49%和99.30%**的准确率,显著优于其他融合方法(如拼接、加和等)。消融实验表明,MCA机制相较于简单的特征相加(DE+PSD)在准确率上提升了约8%-9%,验证了其在特征融合中的有效性。

论文链接:Feature Fusion Based on Mutual-Cross-Attention Mechanism for EEG Emotion Recognition

阅读原文,更多论文代码获取

【论文2】Multi-Modality Cross Attention Network for Image and Sentence Matching

1. 研究方法

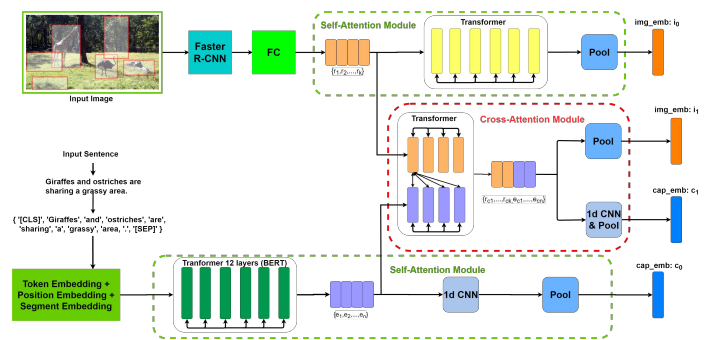

本文提出了一种多模态交叉注意力网络(MMCA),用于图像与文本的匹配任务。MMCA通过两个核心模块——自注意力模块(Self-Attention)与交叉注意力模块(Cross-Attention),分别建模图像区域与文本词语的模态内关系(intra-modality)与模态间关系(inter-modality)。图像区域由Faster R-CNN提取,文本词语由BERT编码,最终通过交叉注意力融合两种模态信息,生成统一的视觉-语义表示用于匹配。

2. 论文创新点

- 统一建模模态内与模态间关系:MMCA首次将图像区域间、词语间以及图像-词语间的交互关系统一在一个深度模型中建模,增强特征表达能力。

- 交叉注意力机制设计:通过堆叠图像与文本特征,利用Transformer结构实现双向交叉注意力计算,提升跨模态对齐能力。

- 双重表示学习:模型输出两组图像-文本嵌入(自注意力与交叉注意力各一组),通过加权内积计算最终相似度,增强匹配鲁棒性。

- 模型结构如下

3. 实验结果

在Flickr30K和MS-COCO两个标准数据集上,MMCA在图像-文本检索与文本-图像检索任务中均取得了SOTA性能。例如在Flickr30K上,图像到文本的R@1达到74.2%,文本到图像的R@1为54.8%,均优于SCAN、SAEM等强基线模型。消融实验表明,交叉注意力模块对性能提升贡献显著,且模态内与模态间关系的联合建模是关键因素。

论文链接:Multi-Modality Cross Attention Network for Image and Sentence Matching

【总结】

交叉注意力机制为特征融合提供了新的思路,突破了传统拼接或相加方式的局限,能够动态捕捉特征间的关联性,在EEG情绪识别与图像-文本匹配等任务中展现出强大潜力。对于研究者而言,交叉注意力+特征融合的组合不仅提升了模型性能,还为多模态学习、信号处理、语义建模等方向提供了丰富的创新空间。未来,随着注意力机制的持续演进,其在更多任务中的应用值得期待。

阅读原文,更多论文代码获取