触摸未来2025-10-22:语序之困

喜蛋生文本生成系统雏形 - 语序之困

寒露已过,实验室的空气里仿佛也带上了一丝凉意。与窗外日渐疏朗的景致相反,实验室内部却被一种无形的、粘稠的困境所充斥。进展,如同陷入泥潭的车轮,每一次微小的转动都需要耗费巨大的心力,并溅起更多待解决的泥点。

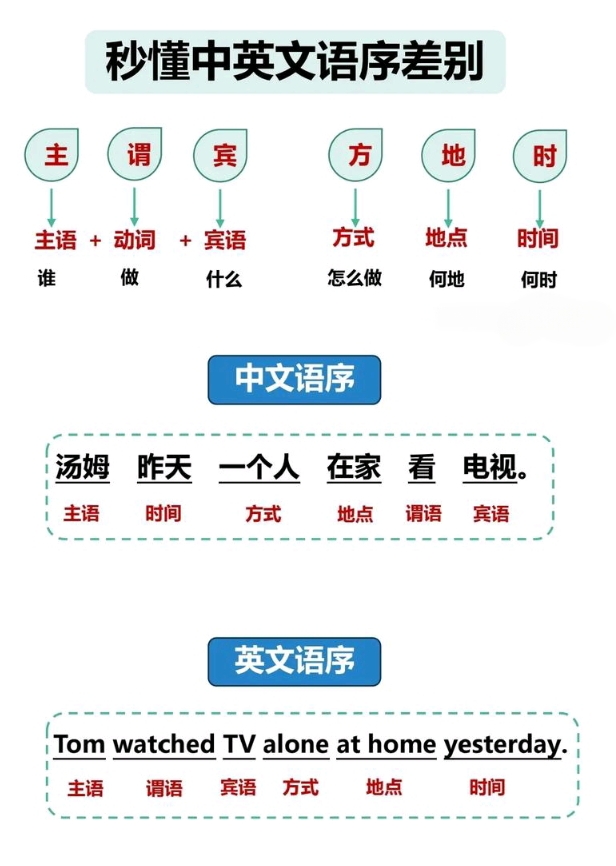

焦点聚集在一个看似简单,却无比顽固的问题上:语序。

屏幕上,定格着一条系统刚刚生成的句子:

“吃很快我饭”

这行字像一根尖刺,扎在所有人的视线里。它并非完全无法理解,任何一个以汉语为母语的人,都能通过脑补自动将其校正为“我很快吃饭”。但正是这种“需要人类脑补才能通顺”的特性,赤裸裸地揭示了系统对汉语时序结构理解的失败。它拼凑出了正确的词汇,却丢失了语言的灵魂——时间与逻辑的流动感。

第一阶段:困境溯源——深入“权重迷宫”

没有抱怨,没有气馁,团队迅速转入问题溯源模式。这已经成为我们的工作常态——将每一个失败案例视为一次绝佳的系统“解剖”机会。

我们调取了生成这句“吃很快我饭”的完整数据日志。日志里记录了系统在生成每一个词时,内部所有候选词的激活强度、被否决的路径、以及各个模块的中间输出结果。数据流可视化工具将这个过程还原成一幅动态的图谱。

分析过程如同在迷宫中追踪一个幽灵的足迹。

首先,我们检查了共现矩阵和共享矩阵的基础关联。数据显示,“吃”、“很快”、“我”、“饭”这几个词之间,确实存在着合理的关联强度。“吃”和“饭”是强相关的动宾搭配,“很快”作为一个副词单元,与动词“吃”也有相当的共现概率。从静态关联上看,系统选择这些词并无大错。

问题指向了负责处理词序和依赖关系的核心——那个我们精心设计的、用于捕捉时序模式的神经网络组件。

我们深入其内部,查看它在处理每个词时的隐藏状态和注意力分布。一个关键的发现浮现出来:当系统生成到“很快”这个词时,其内部状态表征对于“谁”在“很快”地“做什么”这几个关键要素的编码显得模糊不清。负责追踪主语的注意力头,其焦点在“我”和“吃”之间发生了不应有的漂移;而负责预测后续词汇的模块,则过度依赖于局部搭配(“很快”之后常接动词),而忽略了对整体句法结构的全局审视。

进一步的数据切片显示,该组件中某些处理长程依赖的连接权重参数,其数值分布呈现出不健康的形态。一部分权重过于敏感,容易被高频的局部模式(如“副词+动词”)所主导;而另一部分本应维持全局信息的权重则过于微弱,导致句子主干结构(主谓宾)在生成过程中无法得到持续的、强有力的维持。

“问题在于,”一位团队成员在分析会上指着结构图说道,“负责稳定句子骨架的‘全局舵手’权重太弱,而只会机械重复常见搭配的‘局部鹦鹉’权重又太强。在生成‘很快’的时候,‘局部鹦鹉’急着去找动词‘吃’,而‘全局舵手’没能拉住缰绳,提醒它主语‘我’还没有被妥善安置。”

这个比喻精准地描绘了困境的本质。系统缺乏一个强有力的中央调度机制,来协调词汇的出场顺序。

第二阶段:破局思维——从“堆砌”到“构筑”

面对这个问题,我们意识到,不能再停留在微观的权重调整上。我们需要一种新的思维模式来重新定义问题。

之前的系统,其生成模式更接近于“关联词的堆砌”——哪个词与当前上下文最相关,就把它放上去。而现在,我们需要让它学会“句子的构筑”。这要求系统必须具备一种隐性的句法蓝图能力,在生成开始前和生成过程中,始终在心中维持一个基本的结构框架(比如:这是一个“主-状-谓-宾”结构的陈述句)。

我们提出了一个核心构想:“结构性预训练与微调”。

这个构想分为两个部分:

1. 赋予神经网络“语法感知”能力: 在继续用大规模语料训练模型的同时,我们为其增加一个辅助训练任务。这个任务不再是简单的“下一个词预测”,而是“句子结构复原”。我们会将通顺的句子词序打乱(如将“我很快吃饭”打乱成“饭我吃很快”),然后要求模型不仅预测下一个词,更要同时输出一个“词序合理性评分”,并尝试将打乱的句子恢复到正确语序。通过这个任务,我们迫使模型去学习汉语的内在结构规律,而不仅仅是词汇的关联。

2. 引入“序列决策”的强化学习思维: 我们将句子的生成视为一个序列决策过程。每一个词的选择,不仅是为了最大化当前步骤的匹配度,更是为了给后续的生成创造一个“结构良好”的语境。我们设计了一个简单的内部奖励信号:每当系统生成的局部序列(如相邻的三个词)符合一种常见的、正确的语法模式时,就给予一个微小的正奖励;反之,如果产生像“吃很快我”这样的错误模式,则给予一个负奖励。通过这种方式,我们期望模型能学会“高瞻远瞩”,为了全局的结构流畅而牺牲局部的、看似高的概率选择。

第三阶段:模式重构——构建“语法卷积”与“结构哨兵”

基于上述思维,我们着手对系统进行实质性的改造。

首先,我们设计并训练了一个小型的语法卷积网络模块。与主要依赖注意力机制的现有组件不同,CNN以其固定的、层叠的卷积核,能非常高效地捕捉序列中字词的语法角色。它就像一个拥有多种规格筛子的流水线,能同时检查相邻词的搭配、隔词呼应以及更远距离的语法约束。我们将这个CNN模块并联到原有的序列处理组件上,监督点语法角色和对应位置,让它专注于学习那些稳定、常见的汉语语序模式,为系统提供一个可靠的“基础语感”。它可以触发模型的动作,对当前注意力聚焦的短句进行字词打散,再按语法规律重新组合,短句就是这样完成了“变身”。

其次,我们强化了多头注意力机制中某个特定“头”的功能。我们将其明确训练为一个 “结构一致性哨兵” 。它的任务不是关注语义内容,而是专注于词性标记和语法角色。在生成过程中,这个“哨兵”头会持续监控已生成序列的语法结构状态(例如:是否已出现主语?谓语动词是否就位?状语是否放在了正确的位置?),并将其作为重要的上下文信息,参与下一个词的决策。当系统试图在错误的位置插入动词或副词时,这个“哨兵”会发出强烈的抑制信号。

第四阶段:艰难的磨合与微弱的曙光

改造的过程远非一帆风顺。引入新的模块和训练目标,意味着整个系统的动态平衡被打破。

在最初的迭代中,系统变得“畏首畏尾”。为了规避语序错误,它倾向于生成极其短小、结构简单到近乎幼稚的句子,或者过度使用那些最安全、最模板化的表达。创造性被极大地压制了。CCN模块和“结构哨兵”似乎变成了一对过于严厉的“语法警察”,扼杀了任何稍微复杂一点的表达尝试。

我们不得不进入新一轮精细的调试。调整CNN模块输出与原有组件输出的融合权重;降低“结构哨兵”在生成初期的影响力,允许思维先有一定程度的自由发散,再在后期逐步收紧约束;微调内部奖励信号的强度和发放时机……

这个过程耗费了数天时间。我们进行了上百次的微调测试,生成的句子大多依旧平淡无奇,甚至不时退回至更早期的错误模式。挫折感如同窗外的暮色,一点点加深。

转机出现在一次深夜的测试中。在经过又一次细致的参数调整后,系统再次接受“我很快吃饭”这个起始词的测试。

数据流在屏幕上滚动。可以看到,在生成“我”之后,候选词中“吃饭”、“想”、“是”等动词和系动词都被激活。CNN模块和“结构哨兵”开始施加影响,强化了后续出现谓语成分的预期。

系统选择了“吃饭”。这是一个正确的主谓结构雏形。

接下来是关键。在“我吃饭”之后,系统需要表达“很快”这个状语。此时,高概率的候选位置包括“吃饭”之前(构成“我很快吃饭”)和“吃饭”之后(构成“我吃饭很快”)。日志显示,CNN模块基于学习到的模式,强烈建议将状语置于谓语之前;而“结构哨兵”也确认,在主语“我”之后、谓语“吃饭”之前插入状语,是合法且常见的结构。

于是,系统输出了“很快”。

最终,一个完整的句子出现在屏幕上:

“我很快吃饭。”

句子简单,平凡,但却是结构正确、语序规范的。

实验室里,不知是谁长长地舒了一口气。这声叹息里,包含的不是狂喜,而是一种如释重负的疲惫。我们并没有解决所有问题,这个系统依然稚嫩,无法处理更复杂的嵌套状语或灵活的倒装句。但这一次,我们清晰地看到了那条被厘清的路径,那个被扶正的“权重”。

我们证明了,通过赋予神经网络对结构的学习和感知能力,并通过精密的多模块协同机制进行约束,是可以将系统从语序的混沌中,一步步引导向秩序的。

我关闭了不断滚动的数据日志界面。屏幕上,只剩下那句“我很快吃饭”,像一个刚刚学会正确走路的孩子留下的脚印。

这只是一个起点。汉语省略和词汇多功能性的巨大迷宫,依然在前方等待着我们。但至少今夜,我们成功地修补了围墙的一角。

嗯,这已经做的不错了,不过,隐隐中还是觉得缺少了什么。