数据库加密技术

浅谈常见的八类数据加密技术

从凯撒大帝的字符移位,到二战时期叱咤风云的“恩尼格码”机,再到如今支撑全球互联网通信的TLS/SSL协议,加密技术的演进史,几乎就是一部人类对“机密性”不懈追求的历史。然而,进入大数据与云计算时代,加密技术的使命已发生了深刻的范式迁移。它的目标不再仅仅是确保点对点的通信安全,而是要解决一个更复杂的问题:如何在数据全生命周期的动态流转与共享使用中,持续保持其机密性与完整性?

这一转变,催生了从算法、协议到部署形态的全面创新。透明加密、同态加密、格式保留加密等新技术形态层出不穷,它们在不同的层级(应用、数据库、文件系统)与不同的场景(静态、动态、使用中)中,构建起一个立体的数据防护体系。

我们正面临一个尴尬的现实:企业的IT架构日益复杂,数据在不同系统、云与环境间高速流转,但安全防护的思路却往往仍停留在“边界防御”的旧范式。防火墙与入侵检测系统固然重要,但它们无法回答一个关键问题:一旦攻击者越过边界,或者来自内部,我们该如何保护数据本身?

答案的核心,在于数据加密技术。它实现了安全范式的根本转变——从“保护数据的容器”到“保护数据本身”。无论数据存储在何处、流转于何方,只要其以密文形式存在,就天然具备了对未授权访问的免疫力。

本文将聚焦于数据加密技术的实战能力,摒弃空洞的概念,深入探讨各类技术(如应用内加密、TDE、加密网关等)的优劣、适用场景与实施挑战,帮助您在纷繁的技术选项中,找到守护核心数据资产的最优解。

在动态中构建安全防线

在数据安全领域,一个普遍的认知是:真正处于风险之中的,不仅仅是静态存储的数据,更是那些在业务链条中不断流动、处理和使用的数据。我们将这个承载数据流动、处理和交换的复杂环境称为 “数据流转站” 。

数据流转站的核心挑战:从静态防护到动态防御

传统安全模型往往侧重于“边界防护”和“静态数据加密”,如同为保险箱打造坚硬的外壳。然而,在数据流转站中,数据需要被取出、查看、分析和共享,我们面临的是全新的挑战:

- 状态的多样性 :数据在生命周期中呈现出不同的状态:

- 静态数据 :存储在数据库、文件服务器或备份磁带中的数据。

- 动态数据 :在网络中传输的数据,如在应用服务器与数据库之间、微服务之间、或向外部系统传输的过程。

- 使用中数据 :正在被应用程序或CPU处理,存在于内存中的数据。

- 环境的开放性 :数据流转不再局限于受控的内网。它需要跨越云环境、混合基础设施以及合作伙伴的边界,流动性的增加直接导致了攻击面的扩大。

- 保护的精细性 :在流转过程中,并非所有数据都需要被全员可见。如何实现“同人不同权”的细粒度访问控制,确保数据在共享的同时不越权,是核心难题。

因此,数据流转站的安全核心在于:如何在对业务流程影响最小的前提下,对处于不同状态、流经不同环境的数据,实施持续、一致的加密保护。

没有一种加密技术可以通吃所有场景。构建数据流转站的安全防线,需要根据数据的不同状态,组合运用多种技术,形成纵深防御。

一、数据库加密网关

部署位置

应用服务器-数据库之间

原理

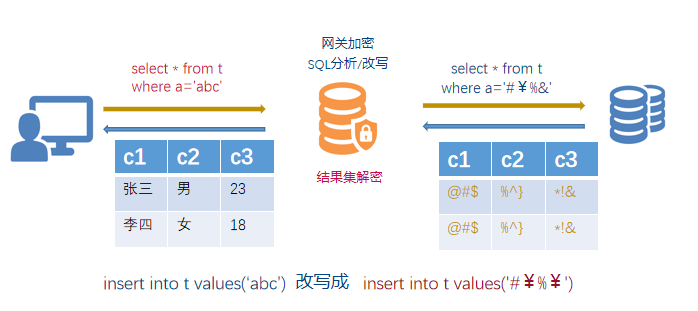

在构建数据安全防线的策略中,数据库加密网关提供了一种独特的思路:它不直接改造应用,也不完全依赖数据库,而是在两者之间的通路上建立起一座安全的“关卡”。这种旁路部署的代理设备,通过解析和改写数据库协议来实现加密,旨在为数据安全带来一种新的平衡。然而,这座关卡的强大功能也伴随着不可忽视的通行成本。

数据库加密网关是部署在应用服务器和数据库服务器之间的代理网关设备,通过解析数据库协议,对传入数据库的数据进行加密,从而获得保护数据安全的效果。

网关基本都是旁路部署,反向代理数据库,两者网络可达,改变原有数据库访问方式。所有数据访问流经网关处理,处理过程中将语句中敏感信息加密改写,将结果集进行解密返回给客户端/应用。

应用场景

数据库加密网关可以为数据库提供“入库加密、出库解密”的防护,可以建立数据库用户的访问控制,实现企业内部人员的敏感数据访问授权精细化,可以防数据库拖库以及拦截非法SQL。

优势

1. 卓越的透明性与业务无侵入性

与需要深度改造代码的“应用内加密”相比,加密网关对业务系统极其友好。它的部署方式通常是旁路反向代理,应用端仅需将数据库连接地址指向网关,而无需修改任何业务代码。这使得企业能够以极低的业务风险,快速为现有核心系统赋予数据加密能力,满足合规要求。

2. 精细化的安全防护能力

加密网关在充当协议代理的过程中,获得了实施精细控制的机会:

- 防拖库与数据泄露 :即使黑客通过某种手段获取了数据库的完整访问权限,拖走的也只是无法识别的密文数据,从而有效防范批量数据泄露。

- SQL注入攻击拦截 :网关可以基于安全策略对传入的SQL语句进行语法分析,识别并拦截潜在的恶意操作或非法SQL模式。

- 增强的访问控制 :可以实现比数据库原生权限更细粒度的控制。例如,根据应用用户、IP、时间等上下文信息,动态决定是否对查询结果进行解密,或者只返回部分脱敏数据。

3. 集中化的安全策略管理

对于拥有多个业务系统的大型企业,加密网关可以成为一个统一的数据安全策略执行点。所有对数据库的访问都必须经过此关口,便于安全团队集中管理加密算法、密钥、访问审计等,避免了安全策略在多个应用中分散配置、难以一致的困境

挑战

然而,作为所有数据流的必经之地,加密网关也必然成为系统的潜在单点故障和性能瓶颈。

1. 显著的性能开销与延迟

这是加密网关最常被诟病的挑战。所有流量都需要经过网关进行“解密-处理-加密”的过程,这带来了不可避免的开销:

- SQL解析与改写开销 :网关需要完整解析每一个SQL语句,识别其中的敏感字段,并将其改写为对密文字段的操作。对于复杂的子查询、联合查询或存储过程调用,这一过程尤为耗时。

- 加解密计算开销 :大数据量的查询或写入操作,会集中消耗网关的计算资源,成为性能瓶颈。

- 网络延迟 :额外的网络跳转(Hop)本身就会增加数据传输的延迟。在高并发、低延迟要求的金融或交易类场景中,这可能成为致命伤。

2. SQL协议兼容性的技术护城河

数据库通信协议极其复杂,且不同数据库类型(Oracle, MySQL, SQL Server)、甚至不同大版本之间的协议都存在差异。这为加密网关的实现带来了极高的技术门槛:

- 解析风险 :面对极其复杂或冷门的SQL语句、自定义函数或特定数据库的高级特性时,网关可能存在解析不正确或无法解析的风险,导致业务功能异常。

- 功能支持受限 :某些数据库高级功能(如某些类型的游标、二进制大对象处理、特定连接池特性)可能无法在网关中得到完美支持,限制了其应用范围。

- 联合查询困难 :当查询需要同时涉及加密的明文列和未加密的明文列进行关联、排序或函数计算时,逻辑会变得异常复杂,甚至无法在网关层面有效处理。

3. 单点故障风险与高可用要求

既然网关成为了数据库访问的咽喉要道,其自身就必须具备极高的可用性和可靠性。一旦网关出现故障,所有依赖它的业务系统都将无法访问数据库。因此,部署加密网关必须配套建设其高可用集群,这增加了架构的复杂性和运维成本。

建议

数据库加密网关是一种典型的“中间路径”解决方案,它在业务侵入性、安全控制力和实施复杂度之间找到了一个平衡点。

- 它最适合的场景是 :

- 拥有 大量遗留系统 ,难以进行应用改造,但又需快速满足数据加密的合规需求。

- 安全团队希望建立一个 集中的、独立于业务的数据安全控制点 ,实现统一的审计和防拖库策略。

- 业务场景中的SQL模式相对 标准、稳定 ,且对性能的敏感度在可接受范围内。

- 在选择它之前,必须审慎评估 :

- 业务对延迟的容忍度 ,尤其是在高并发、复杂查询的场景下,必须进行充分的性能压测。

- 技术栈的复杂性 ,确保网关对您使用的数据库类型和版本有良好的兼容性。

- 团队的技术能力 ,能够运维和排查一个分布式的网关集群。

数据库加密网关并非万能钥匙,而是一个功能强大的“协议过滤器”。它成功地将安全复杂性从业务端转移到了网络通道上,为企业提供了一条快速实现数据加密的路径。但在踏上这条路径之前,务必清醒地认识到其潜在的通行代价——性能损耗与协议兼容性风险,并通过严谨的测试与架构设计来规避这些风险,方能使其真正成为数据安全体系中的可靠基石。

二、触发器 + 视图

部署位置

数据库

原理

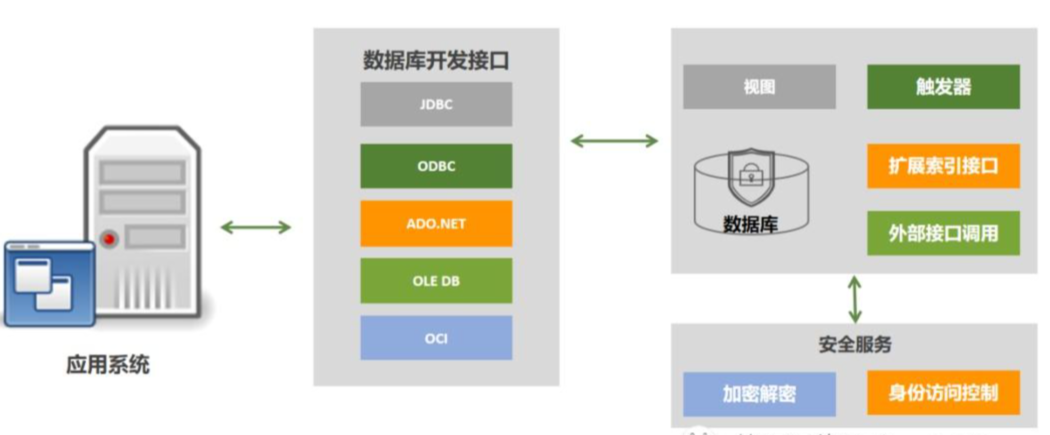

在数据库加密的技术谱系中,“触发器+视图”方案代表了一种纯数据库侧的、力求对应用透明的实现路径。它不依赖数据库的内置加密功能,而是利用数据库自身的可编程性,通过一套精巧的组合拳来实现数据加解密。这套方案如同一位技艺精湛的钟表匠,能在数据库内部构建一个安全的“里世界”,但其机制的复杂性也带来了显著的运行成本。

原理,是使用触发器(Trigger) 在数据写入时自动加密,并使用多层视图(View) 在数据查询时按需解密,从而将对应用的改造降为零。

通过扩展的接口和机制,数据库系统用户可以通过外部接口调用的方式实现对数据的加解密处理。

视图可实现对表内数据的过滤、投影、聚集、关联和函数运算,在视图内实现对敏感列解密函数的调用,实现数据解密。

图片来自于CipherGateway

应用场景

如果查询涉及的加密列不多,查询结果集中,且包含的数据记录也相对不多时,可以考虑使用数据库外挂加密技术对数据库进行加密。

优势

1. 卓越的应用透明性

这是该方案最核心的吸引力。一旦在数据库内部署完毕,应用程序的所有读写操作都无需任何改变。应用像往常一样向基表插入或查询数据,完全不知道背后有触发器和视图在自动执行加解密。这对于加密改造遗留系统尤为友好,能够实现“业务无感知”的安全增强。

2. 构建独立的权控体系,有效防范DBA

这是该方案相较于TDE等底层加密技术的杀手锏优势。其安全模型可以设计为:

- 基表存储密文 :数据库中的实际表(基表)永远只存储密文数据。

- 权限与加解密绑定 :应用程序用户不被直接授权访问基表,而是只能访问特定的解密视图。解密的密钥或过程由外部安全服务控制,不与数据库自身的用户体系直接耦合。

挑战

然而,这套精巧机制的背后,是其在性能、通用性和维护成本上的巨大妥协。

1. 显著的性能损耗与可扩展性瓶颈

该方案的本质决定了其性能表现难以乐观。

- 行级/列级的外部调用 :每当对一条记录的加密字段进行增、删、改操作时,触发器都会为每一行的每一个加密字段发起一次对外部安全服务的接口调用以执行加密。同样,通过视图查询时,每一行密文的解密也需要一次外部调用。

- “N+1”次调用问题 :如果一个查询涉及N条记录和多个加密列,那么加/解密的网络延迟和计算开销将被放大N倍。在大数据量、高并发的场景下,这会对数据库的吞吐量和响应时间造成灾难性影响,成为系统瓶颈。

2. 极差的通用性与技术依赖性

- 数据库支持有限 :该方案严重依赖于数据库是否提供强大且灵活的触发器和视图功能,并能支持外部过程调用(如Oracle的PL/SQL)。因此,它通常仅能在Oracle等少数高端商业数据库中稳定实现,对于MySQL、PostgreSQL等开源数据库或其他NoSQL数据库,其支持度和稳定性大打折扣。

- 技术护城河深 :正确设计和实现一套稳定、高效的“触发器+视图”加密体系,需要对特定数据库的内部机制有极其深入的了解,技术门槛非常高。

3. 高昂的维护与演化成本

- schema变更的噩梦:当业务需求变化,需要增加、删除或修改一个加密字段时,数据库管理员不仅需要修改表结构,还必须同步修改与之关联的所有触发器、视图以及可能存在的存储过程。这是一项极其繁琐且容易出错的工作,后期维护成本巨大。

- 调试困难 :当出现数据不一致或性能问题时,排查的链路非常长,需要 across 触发器、视图、外部服务等多个环节,定位问题根源异常困难。

三、TDE透明数据加密

部署位置

数据库

原理

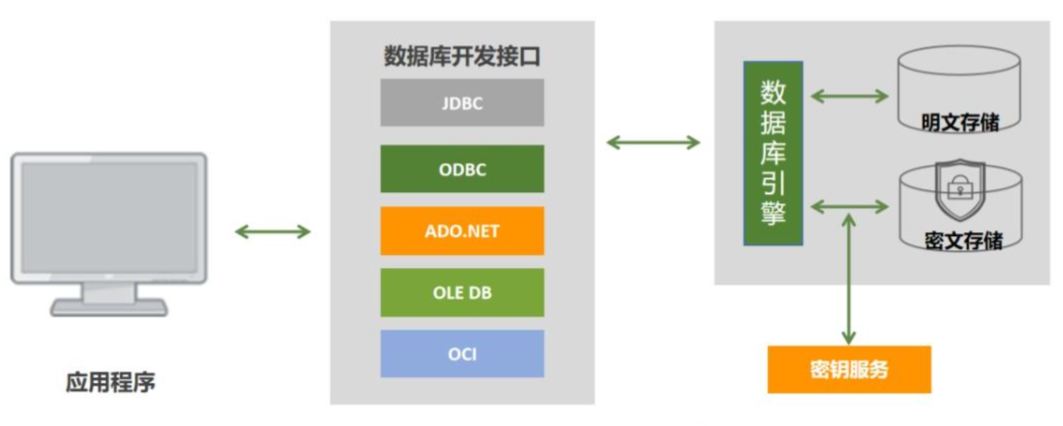

透明数据加密(Transparent Data Encryption,简称为TDE)是在数据库内部透明实现数据存储加密、访问解密的技术,Oracle、SQL Server、MySQL等数据库默认内置此功能。

数据在落盘时加密,在数据库内存中是明文,当攻击者“拔盘”窃取数据,由于数据库文件无法获得密钥而只能获取密文,从而起到保护数据库中数据的效果。

图片来自于CipherGateway

应用场景

透明数据加密技术适用于对数据库中的数据执行实时加解密的应用场景,尤其是在对数据加密透明化有要求,以及对数据加密后数据库性能有较高要求的场景中。

在实际使用中,可根据Oracle等内置TDE的密钥管理接口,将默认“软密钥钱包”升级为外部密钥管理系统,以增强密钥安全性。

优势

1. 无与伦比的透明性与易用性

这是TDE最吸引人的特点。启用TDE通常只需执行几条简单的数据库管理命令,无需对现有应用程序进行任何代码改造。对于拥有大量遗留系统或复杂应用的企业而言,这种“开关式”的加密方式极大地降低了实施门槛和风险,能够快速满足合规性要求中对数据静态加密的强制条款。

2. 卓越的性能表现

相较于其他在SQL层或应用层实现的加密技术,TDE的性能损耗通常最低。因为它集成在数据库引擎的底层,仅影响数据的I/O路径(落盘和读取),而对SQL解析、优化、执行等上层逻辑几乎没有干扰。加解密过程由数据库内核高效完成,并可以利用硬件加速(如支持AES-NI指令集的CPU),为业务提供高性能的数据保护。

3. 成熟的生态与原生集成

TDE是Oracle, SQL Server, MySQL (InnoDB) 等主流商业和开源数据库的内置功能。这意味着它拥有极高的稳定性和与数据库本身的兼容性,由数据库厂商直接支持和完善。企业可以直接利用数据库自身的备份、恢复和日志机制,而无需为加密数据单独部署一套复杂的配套系统。

挑战

然而,正是由于其“透明”和“底层”的设计,TDE在提供便捷的同时,也注定其在某些安全场景下存在力所不及之处。

1. 粗粒度的防护与“内存明文”风险

TDE本质上是一种 存储介质加密 ,其核心目标是防范“拔盘”攻击——即物理窃取数据库文件(如.dbf, .ibd文件)导致的数据泄露。一旦数据被读入数据库内存,便以明文形式存在。这导致了两个关键问题:

- 无法防范特权用户 :数据库管理员(DBA)、拥有高权限的数据库用户,乃至能够访问数据库内存的操作系统管理员,都可以直接查看明文数据。TDE对此类内部威胁毫无抵抗力。

- 防护颗粒度有限 :TDE的加密粒度通常是表空间或整个数据库(尽管一些实现支持列级加密,但管理和性能成本较高)。它无法实现基于数据内容或用户身份的精细化访问控制。

2. 对数据库类型的强依赖性

TDE的功能深度绑定于特定数据库厂商和版本。这带来了两个挑战:

- 版本兼容性 :不同版本数据库的TDE功能和密钥管理方式可能存在差异,升级时需谨慎评估。

- 数据库类型限制 :并非所有数据库都原生支持TDE,尤其是在一些新型的NoSQL或分布式数据库中。这限制了它在异构技术栈中的统一应用。

3. 密钥管理的双刃剑

数据库通常提供一个默认的“软密钥钱包”来存储主密钥。虽然方便,但这本身可能成为一个安全短板——如果钱包文件与数据文件存放在同一服务器上,攻击者可能一并窃取。为此,企业往往需要将默认钱包升级为外部的密钥管理系统(如HSM),这虽然增强了安全性,但也增加了架构的复杂性和实施成本。

建议

TDE透明数据加密是一项定位非常明确的技术:它是一款高效、基础的“底盘”安全方案,而非全能的数据安全解决方案。

- 它最适合的场景是 :

- 核心需求是满足合规 ,尤其是对数据静态加密有明确要求的法规。

- 主要防范物理窃取和存储介质泄露风险。

- 对性能极其敏感 ,且无法接受应用层或网关加密带来的延迟。

- 作为数据安全纵深防御体系中的 最底层一环 。

在实战化数据安全体系中,TDE需与应用内安全审计、细粒度访问控制、数据脱敏等技术组合使用,形成合力,才能构建起一道从存储介质到最终用户、既防外又防内的全面防护网。

四、UDF(User Defined Function)

部署位置

数据库

原理

UDF(User Defined Function)用户自定义函数是在已有数据库功能的基础上扩展更丰富的业务需求,其原理是在数据库支持的形式上,通过定义函数名称及执行过程,实现自定义的处理逻辑。

UDF加密的本质,是利用数据库本身提供的扩展机制,创建用户自己的加解密函数,并在SQL语句或存储过程中直接调用。

应用场景

在数据库加密技术领域,UDF(用户自定义函数)加密提供了一种高度定制化的路径。它不像TDE那样透明,也不像应用内加密那样需要改造业务代码,而是在数据库内部开辟了一块“自留地”,允许开发者通过自定义的函数来实现独特的加解密逻辑。

优势

1. 无与伦比的灵活性与定制能力

这是UDF加密最突出的优势。它打破了数据库内置加密功能的限制,允许企业根据自身特定需求“量体裁衣”。

- 算法自主 :可以轻松实现基于国密算法(SM4, SM2等)的加解密,满足国家合规性要求,而无需等待数据库厂商的原生支持。

- 逻辑定制 :能够实现标准加密算法之外的特殊处理逻辑。例如,可以设计一个函数,在加密前对数据进行特定的编码或混淆,从而实现更高强度的安全防护。

- 场景化适配 :非常适合需要对特定业务规则进行加密配合的场景,如基于某个业务字段生成动态密钥等。

2. 数据库侧的紧密集成

与“应用内加密”将逻辑放在应用端不同,UDF加密将核心加解密能力下沉到了数据库层。这种集成方式带来了两个好处:

- 对应用透明 :一旦UDF创建完毕,应用程序可以像调用普通SQL函数(如

SUM(),COUNT())一样调用加密和解密函数,无需在应用代码中集成复杂的密码学SDK。这降低了对应用架构的侵入性。 - 便于在存储过程中使用 :对于大量使用数据库存储过程来处理业务逻辑的系统,UDF加密可以无缝地嵌入其中,确保在数据库内部流转的数据也能得到保护。

挑战

正如所有高度定制化的方案一样,UDF加密在带来灵活性的同时,也伴随着显著的成本和局限性。

1. 极低的通用性与高昂的维护成本

“一次开发,到处适配” 的梦想在UDF加密这里几乎无法实现。

- 数据库强绑定 :UDF的实现高度依赖于特定数据库的类型、版本甚至具体语法。为Oracle编写的UDF无法在MySQL上运行,甚至不同大版本之间都可能存在兼容性问题。这意味着,如果您的技术栈中包含多种数据库,您需要为每一种数据库分别开发、测试和维护一套UDF代码,成本成倍增加。

- 升级与迁移噩梦 :数据库版本的升级可能会破坏原有的UDF功能,导致需要重写。跨数据库的数据迁移也变得异常复杂,因为加密逻辑和实现方式在两端并不一致。

2. 显著的性能开销与并发瓶颈

UDF加密在性能上的表现往往不尽如人意。

- 行级计算开销 :UDF是逐行、逐字段进行调用的。当执行涉及大量加密字段的查询(如全表扫描、没有索引的模糊查询)时,每一次调用都是一次上下文切换和函数执行的开销,会对数据库的CPU造成巨大压力,导致查询性能急剧下降。

- 并发瓶颈 :如果UDF设计不当(例如,内部有复杂的密钥管理或同步逻辑),在高并发场景下,它可能成为整个系统的性能瓶颈,影响数据库的整体吞吐能力。

3. 密钥管理的安全风险

将加解密逻辑放在数据库内,密钥的安全存储和访问就成了一个棘手问题。

- 密钥暴露风险 :如何安全地将密钥传递给UDF函数是一个挑战。将密钥硬编码在UDF定义中、或存储在数据库表里,都极易被拥有数据库高权限的用户(如DBA)直接窃取,导致加密形同虚设。

- 权限控制复杂 :虽然可以通过权限控制来限制对UDF的执行权,但DBA等特权用户依然可以绕过这些限制,直接查看函数定义或日志,从而泄露密钥或加密逻辑。

4. 无法有效防范内部特权用户

与TDE类似,UDF加密在防范DBA等内部高风险角色方面能力薄弱。因为数据在数据库内存中进行处理时是明文,DBA可以通过数据库调试工具、内存转储等方式直接窥探到敏感信息。它的主要防护场景更多是针对数据库文件泄露(“拔盘”攻击)和低权限用户的越权访问。

建议

UDF自定义函数加密是一种 特定场景下的专家型解决方案 。

- 它最适合的战场是 :具有深厚数据库技术能力,且对加密算法有强定制化需求 的场景。典型的例子包括:必须使用国密算法,而当前数据库版本又不原生支持;或者需要实现非常规的、与业务紧密耦合的加密逻辑。

- 在选择它之前,您必须清醒地认识到 :您将走上一条高维护成本、低通用性且性能存在不确定性的道路。它并非一个普适性的、开箱即用的企业级加密方案。

五、应用内加密

部署位置

应用服务器

加密方式

- 集成密码SDK

- AOP 原理

- MyBatisPlus 框架提供的加解密能力

原理

应用内加密(集成密码SDK)是指应用系统通过开发改造的方式,与封装了加密业务逻辑的密码SDK进行集成,并调用其加解密接口,使目标应用系统具备数据加密防护能力。

图片来自于CipherGateway

应用场景

通常情况下,当应用系统仅对数量有限的敏感数据存在加密需求时,适用于使用应用内加密(集成密码SDK)技术。这里主要包含场景:需要加密处理的敏感数据代码逻辑在业务系统中分布不多,或者需要加密处理的敏感数据对应的表或字段相对较少。

优势

- 无依赖的广泛适用性

应用内加密赋予了应用开发商极高的自主权。由于加解密逻辑完全内嵌于应用程序自身,它对底层数据库系统或任何第三方安全厂商没有强制性依赖。无论是何种类型的数据库(关系型、非关系型),或是部署在何种环境(公有云、私有云、物理机),只要应用能够运行,加密能力便可随之部署。这使得它成为应对复杂、异构IT架构的理想选择之一。 - 与业务逻辑深度融合的极高灵活性

这是应用内加密最吸引人的特点。加密不再是一个与业务脱节的独立环节,而是成为了业务代码的一部分。开发者可以:- 精准加密 :根据业务需求,精确到某个实体类的特定字段进行加密,例如只加密用户的身份证号、手机号,而无需处理其他非敏感信息。

- 灵活选型 :可以根据合规要求(如国密算法)或性能考量,自由选择加密算法、工作模式和密钥长度。

- 逻辑定制 :能够结合复杂的业务场景实现定制化的安全逻辑,例如,根据用户所属地域动态切换不同的密钥。

这种灵活性确保了安全措施能够精准地服务于业务,而非让业务去迁就安全手段。

挑战

1. 高昂的开发与维护成本

这是应用内加密最主要的挑战。实现此技术意味着需要对现有应用系统进行大范围的代码改造。开发团队需要识别所有涉及敏感数据的代码点,并集成SDK调用。这项工作不仅初期研发投入大、周期长,更带来了巨大的后期维护成本:

- 业务风险 :大规模的代码修改本身就引入了新的故障点和兼容性风险,可能影响业务的稳定性。

- 迭代负担 :当业务逻辑发生变化或需要添加新的加密字段时,开发团队必须再次介入,进行代码的修改、测试和上线,安全与业务的耦合度极高。

2. 对开发人员的安全素养要求严苛

应用内加密将数据安全的“千斤重担”直接压在了业务开发人员的肩上。而正确、合规地使用密码技术是一项专业门槛很高的工作。在实践中,常因开发人员安全知识不足而引发严重问题,例如:

- 密钥管理不当 :将加密密钥硬编码在代码中、明文存储在配置文件里,或使用不安全的密钥派生方式。

- 误用加密模式 :错误地选择了ECB模式等不安全的加密模式,导致密文模式泄露,无法真正保护数据。

- 性能滥用 :在不恰当的时机(如大批量查询时)调用加密接口,导致应用性能瓶颈。

这要求开发团队中必须拥有具备密码学基础知识的成员,或能得到专业安全团队的强力支持。

六、加密驱动

在数据库加密技术领域,各类方案如何在“对业务透明”和“实现精细控制”之间找到平衡点,始终是一个核心议题。在应用内加密与数据库加密网关之间的光谱中,加密驱动 提供了一种独特而巧妙的解决方案。它通过在应用与数据库的连接层进行干预,试图以最小的侵入性实现字段级的数据加密。

部署位置

应用服务器

原理: 在连接层实现SQL改写

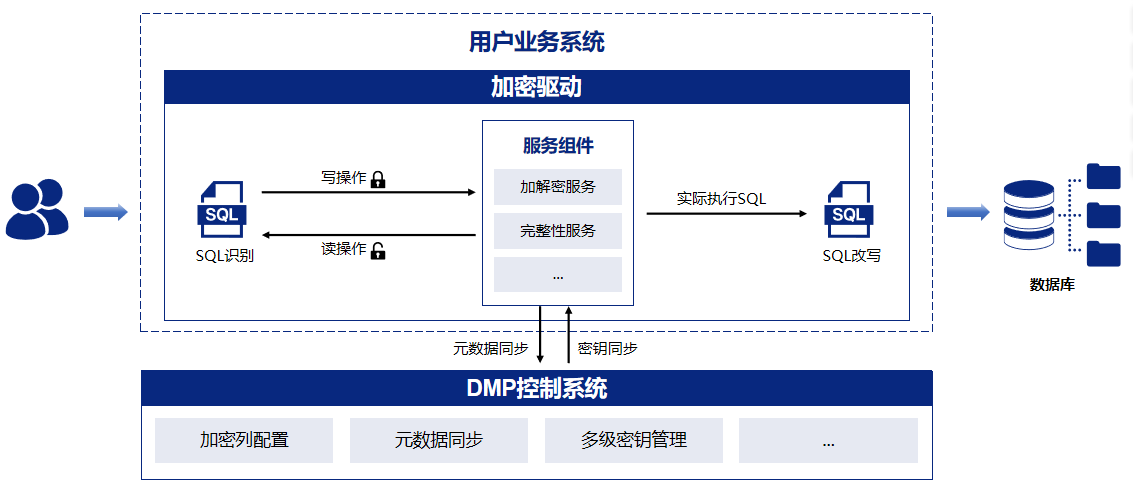

加密驱动,本质上是一个 经过安全增强的数据库驱动程序 。它完全兼容原生数据库驱动(如JDBC或ODBC驱动)的接口与协议,旨在对应用程序做到无缝替换。

其工作原理可以概括为以下几个核心步骤:

- 驱动替换 :在应用程序的配置中,将原本使用的官方数据库驱动,替换为这款具备加密能力的驱动。此举对应用程序本身是透明的,无需修改业务代码。

- SQL拦截与解析 :当应用程序通过该驱动向数据库发送SQL语句时(如

INSERT INTO users (id, name, id_card) VALUES (1, '张三', '123456789012345678')),驱动会拦截并解析这条SQL。 - 敏感数据加密与改写 :驱动根据预置的安全策略,识别出SQL语句中需要加密的敏感字段(如

id_card字段)。随后,它调用内置的加密引擎,将明文数据('123456789012345678')加密为密文(如'x8Fg#...'),并重写SQL语句,将明文替换为密文。最终,驱动将这条改写后的SQL(INSERT INTO users (id, name, id_card) VALUES (1, '张三', 'x8Fg#...'))发送给数据库执行。 - 结果集解密 :当数据库返回查询结果时,驱动会再次拦截数据包,识别结果集中的密文字段,并对其进行解密,最终将完整的明文数据返回给应用程序。

简而言之,加密驱动扮演了一个“过滤器”的角色,它在数据离开应用即将入库时进行加密,在数据出库返回应用时进行解密,从而实现了对指定字段的透明保护。

优势

1. 极高的应用透明性与部署简便性

这是它相较于“应用内加密”最突出的优点。企业无需投入大量研发资源进行代码改造和测试,仅需在配置层面更换驱动jar包或连接字符串,并配置好加密策略,即可快速为现有系统赋予字段级加密能力,大幅降低了实施门槛、周期和风险。

2. 精准的字段级加密粒度

与TDE(表空间级)或FDE(磁盘级)等粗粒度加密方案不同,加密驱动可以实现精确到字段级的加密。这意味着可以只对id_card、phone等核心敏感列进行加密,而其他非敏感字段仍保持明文,从而在安全与性能之间取得更好的平衡。

3. 有效的防拖库与越权访问

数据库中存储的敏感字段始终是密文。因此,即使发生数据库拖库、备份泄露或低权限的数据库用户越权访问,攻击者也无法直接获取明文数据,从而有效防范了批量数据泄露风险。

4. 无网络拓扑变更

与需要旁路部署、可能成为单点故障的“数据库加密网关”不同,加密驱动以库文件的形式部署在应用服务器本地。它不改变现有的网络结构,避免了因引入代理网关而可能带来的额外网络延迟和单点故障风险。。

挑战

尽管加密驱动方案优雅且强大,但其技术实现机制也决定了它存在一些不容忽视的挑战:

1. 受限的数据库计算能力

这是加密驱动最致命的弱点之一。由于数据在数据库中是以密文形式存储,而加密驱动只能在SQL层进行干预,这导致了一系列计算功能失效:

- 范围查询 :

BETWEEN,>,<等操作无法在密文上直接进行。 - 模糊查询 :

LIKE '%xxx%'无法实现。 - 聚合函数 :对加密列进行

SUM(),AVG(),GROUP BY等操作会得到无意义的结果。 - 索引失效 :加密后的数据失去了原有的顺序性和规律性,基于加密列创建的索引将无法用于加速查询。

2. 数据库兼容性与适配负担

加密驱动需要深度适配特定数据库的通信协议和SQL语法。这意味着:

- 版本碎片化 :针对Oracle、MySQL、PostgreSQL等不同数据库,需要开发和支持不同版本的驱动;甚至同一数据库的不同大版本之间,也可能需要单独适配。

- SQL方言支持 :对于特定数据库的专属SQL函数或语法,驱动可能无法完美解析和改写,存在导致业务异常的风险。

- 维护成本高 :随着数据库版本的迭代,驱动也需要持续跟进更新,维护工作量繁重。

3. 性能开销集中于应用端

加解密的所有计算负担都转移到了应用服务器上。在高并发、大数据量写入或查询的场景下,加解密操作和SQL解析改写会消耗应用服务器宝贵的CPU资源,可能对核心业务性能造成冲击。

4. 无法防范数据库内核风险

与TDE类似,数据在数据库内存中进行处理时是明文状态。因此,加密驱动无法防范拥有数据库最高权限的用户(如DBA)通过数据库内部工具直接读取内存或数据文件来获取明文。它的防护边界在于数据库外部,而非内部。

总结

加密驱动是一种精巧的“连接层”加密方案,它在部署简便性和字段级控制力之间找到了一个良好的平衡点。

- 它最适合的场景是 :

- 需要对存量系统快速实现字段级加密,且无法接受代码改造和高延迟网关。

- 敏感数据的查询模式相对简单,不涉及对加密列的复杂计算、范围查询和模糊搜索。

- 主要安全目标是防范外部拖库和 存储文件泄露 ,而对防范DBA内部风险需求不强。

- 在选择它之前,必须谨慎评估 :

- 业务SQL的 复杂性 ,确认是否严重依赖加密列的计算功能。

- 技术栈的 统一性 ,避免因数据库类型和版本过多带来巨大的适配压力。

- 应用服务器的 性能余量 ,确保能够承受额外的计算开销。

总而言之,加密驱动如同一位忠诚的“数据翻译官”,守候在应用的出口与入口,悄无声息地为数据穿上密文的外衣。它并非万能,但在其适用的场景下,它无疑是一条以最小代价快速提升核心数据安全水位的高效路径。

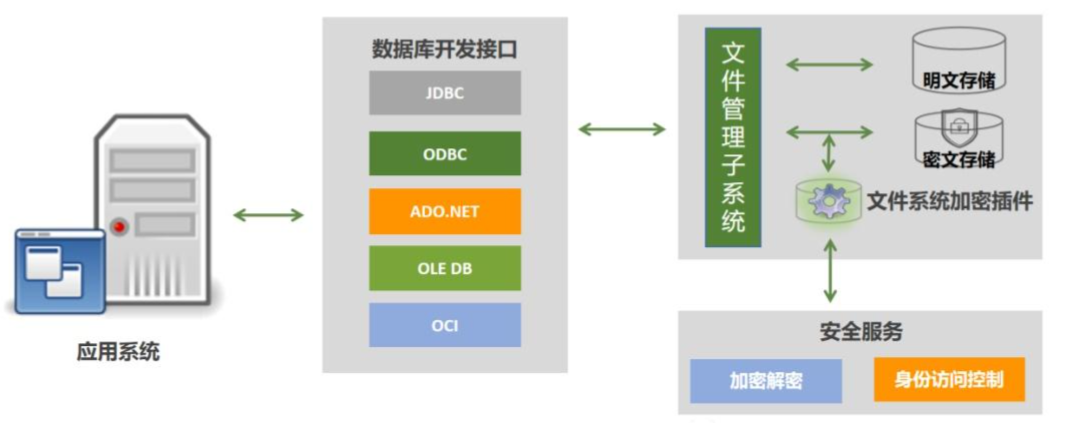

七、TFE

部署位置

文件系统

原理

透明文件加密(Transparent File Encryption,简称为TFE),它是一种在操作系统文件管理子系统层面运作的加密方案,旨在为整个文件而非其中的具体内容提供一道透明的安全屏障。

TFE的核心思想是在操作系统的文件管理流程中嵌入一个加密过滤器驱动。这个驱动位于用户态应用程序和内核态的文件系统之间,对所有文件操作进行拦截与处理,其工作流程如下:

- 写操作加密 :当授权的应用程序向磁盘写入一个文件时,TFE驱动会拦截该写请求。在数据真正写入磁盘扇区之前,驱动会调用加密引擎,对文件内容(或特定文件类型)进行加密,然后将生成的密文写入磁盘。这个过程对应用程序完全透明,应用程序感知不到加密的发生。

- 读操作解密 :当授权的应用程序请求读取一个被加密的文件时,TFE驱动同样会拦截该读请求。它将从磁盘读出的密文数据在内存中进行实时解密,然后将恢复的明文数据返回给应用程序。

- 进程级访问控制 :TFE的核心安全模型之一是基于进程的授权。只有被预先加入到“白名单”中的合法应用程序进程(如您的数据库服务进程、财务软件等)访问加密文件时,TFE驱动才会执行解密操作。未经授权的进程(如恶意软件、勒索病毒、甚至系统自带的记事本)试图读取文件时,驱动将不予解密,其获取的将是毫无意义的密文数据。

在正常使用时,计算机内存中的文件以明文形式存在,而硬盘上保存的数据是密文,如果没有合法的使用身份、访问权限以及正确的安全通道,加密文件都将以密文状态被保护。

图片来自于CipherGateway

应用场景

透明文件加密技术几乎可以适用于任何基于文件系统的数据存储加密需求,尤其是原生不支持透明数据加密的数据库系统。

但是,由于文件系统加密技术无法提供针对数据库用户的增强权限控制,因此对于需要防范内部数据库超级用户的场景并不适用。

优势

1. 广泛的应用与数据库兼容性

由于TFE工作在文件系统层,它与上层的应用程序和数据库类型完全解耦。无论是Oracle、MySQL,还是MongoDB,只要它们最终以文件的形式在磁盘上存储数据,TFE就能为其提供保护。这使得它成为保护那些原生不支持TDE透明数据加密的数据库系统的理想选择。

2. 精细的进程级授权防护

这是TFE区别于其他存储层加密技术的杀手锏。它不仅防范“拔盘”攻击,更能有效防范 恶意软件和未授权应用的窥探 。即使黑客通过漏洞在服务器上获得了Shell权限,只要他尝试使用非白名单进程(如cat, notepad.exe)去读取数据库文件,得到的也只是一堆乱码,从而极大地增加了数据窃取的难度。

3. 透明的用户体验与部署

对最终用户和合法应用程序而言,加密和解密过程是自动、无缝的。用户无需改变任何操作习惯,应用程序也无需进行任何代码改造。加密的实施就像为文件系统开启了一项服务,极大地降低了部署和使用的复杂性。

4. 灵活的加密粒度

TFE可以实现基于文件类型、目录或特定文件名的加密策略。管理员可以轻松配置规则,例如加密 D:\Database\目录下的所有.ibd 文件,从而实现既有广度又有针对性的保护。

挑战

必须清晰地认识到,它是一位“边界守卫”,负责的是文件系统的门户,一旦数据被合法的“自己人”(数据库进程)接入城内,其安全便需交由城内的其他安全机制(如数据库权控、审计等)来保障。

1. 防护颗粒度粗,无法实现字段级加密

这是TFE最显著的短板。它加密的 是整个文件 ,而不是文件内部的特定数据字段。例如,它可以加密整个MySQL的ibdata1文件,但无法做到只加密其中的users表的password列。对于需要实现列级加密的合规要求,TFE无能为力。

2. 无法防范数据库内核与特权用户风险

由于TFE在文件系统层工作,它对数据库内部发生的事情一无所知。一旦合法的数据库服务进程(已在白名单中)将数据解密并读入内存,TFE的防护使命便基本结束。它 无法防范 :

- 数据库管理员DBA :DBA通过数据库客户端(如MySQL Workbench)执行查询,这些操作都经由合法的数据库服务进程,因此可以完全访问所有明文数据。

- 操作系统管理员 :拥有Root或Administrator权限的用户,理论上可以调试或转储数据库进程的内存,从而获取明文。

3. 高昂的性能开销与工程化挑战

TFE的加密过滤器架构引入了额外的处理环节,这会带来性能损耗:

- I/O延迟 :每个文件的读写都需要经过加密/解密计算,增加了I/O路径的延迟,尤其在小文件、高并发读写场景下更为明显。

- CPU资源占用 :加解密是CPU密集型操作,会消耗系统宝贵的计算资源。

- 兼容性与稳定性风险 :TFE驱动需要深入操作系统内核,与文件系统紧密交互。这使得它在与不同版本的操作系统、不同的文件系统(NTFS, ext4等)以及各类杀毒软件兼容时,面临巨大的工程化挑战,存在引发系统蓝屏或性能不稳定的潜在风险。

4. 缺乏基于数据库用户的访问控制

TFE的权限模型是基于 操作系统进程 ,而非 数据库用户 。它无法实现“同人不同权”的精细化数据访问控制。例如,它无法根据数据库用户Alice和Bob的角色,控制Alice只能看到部分数据而Bob能看到全部。这一能力需要依赖数据库自身或网关类产品来实现。

八、FDE

部署位置

文件系统

原理

FDE,Full Disk Encryption, 全磁盘加密, 顾名思义,是指对整个磁盘或分区进行实时动态加解密的技术。其核心运作机制位于操作系统的最底层:

- 动态加密写入 :当操作系统向磁盘写入任何数据时(无论是系统文件、应用程序还是用户数据),FDE驱动会在数据写入物理扇区之前,自动且透明地对其进行加密。

- 动态解密读取 :当需要从磁盘读取数据时,FDE驱动在数据被加载到内存之前,自动对其进行解密,然后将明文提交给操作系统和上层应用。

- 预启动认证 :这是FDE安全模型的关键。在操作系统引导之前,用户必须通过一个独立的认证环节(如输入口令、插入智能卡或使用TPM芯片)来解锁加密的磁盘。只有在验证通过后,系统才能正常启动并访问数据。

应用场景

全磁盘加密技术适用于磁盘上所有数据(包括操作系统)进行动态加解密的场景,但由于不能提供针对用户的增强权限控制,无法满足对内部超级用户泄露敏感数据的风险防范需求。

优势

1. 无与伦比的部署简便性与透明性

FDE的部署通常非常简单,无论是使用操作系统内置的功能(如Windows的BitLocker、macOS的FileVault、Linux的LUKS),还是第三方工具,都能快速为整个磁盘启用加密。一旦配置完成,其对上层所有应用和用户完全透明,无需任何额外操作,提供了“设置即忘记”的使用体验。

2. 极致的性能表现

由于FDE的实现通常深度集成在操作系统内核或磁盘控制器硬件中(例如自加密硬盘SED),它能够最大限度地减少性能开销:

- 硬件加速 :现代CPU和SED硬盘能通过专用指令集和硬件电路极速完成AES等加密算法运算。

- 无文件系统开销 :与文件系统层加密(TFE)相比,FDE不涉及复杂的文件过滤和解析,处理路径更短,性能损耗几乎可以忽略不计,是性能最高的加密方案之一。

3. 彻底的防护范围

FDE加密磁盘上的每一位数据,这包括:

- 操作系统本身

- 所有应用程序及其配置文件

- 交换文件、休眠文件

- 用户创建的所有数据

这种无差别的加密方式,确保了没有任何数据会以明文形式暴露在磁盘上,避免了因遗漏配置而导致的“安全盲区”。

4. 有效防范特定威胁

FDE的核心防护目标是 物理窃取 。它能非常有效地防范:

- “拔盘”攻击 :磁盘被直接移出服务器后,在没有预启动认证密钥的情况下,其中的所有数据均无法被读取。

- 整机丢失/盗窃 :对于笔记本电脑、移动工作站等易丢失设备,FDE是最后且最有效的安全屏障。

挑战

1. 最粗粒度的防护颗粒度

FDE是数据加密中粒度最粗的技术。它的防护单位是 整个磁盘或分区 ,无法区分操作系统文件、应用程序日志和核心用户数据。只要系统处于运行状态,所有数据对已登录用户而言都是可访问的。它完全无法实现字段级、文件级或基于数据内容的访问控制。

2. 运行时防护的彻底失效

这是FDE最关键的弱点。一旦系统通过预启动认证并成功引导, 整个磁盘对所有操作系统用户和进程都变为“透明” 。这意味着:

- 无法防范恶意软件 :勒索病毒、木马等恶意程序在系统运行后,可以肆意加密或窃取磁盘上的所有明文数据。

- 无法防范越权用户 :任何登录到系统的用户(包括低权限用户),只要能访问到文件,就能读取其内容。FDE无法实现不同用户看到不同数据的精细控制。

- 无法防范特权管理员 :系统管理员和DBA在系统运行时,可以完全访问所有数据,FDE对此类内部威胁毫无抵抗力。

3. 单点依赖的认证风险

FDE的整体安全性高度依赖于预启动认证环节的强度。如果启动口令过于简单而被破解,或者用于解锁的TPM芯片存在漏洞,那么整个磁盘的加密防护将形同虚设。

4. 数据恢复的复杂性

如果启动引导信息损坏或加密密钥丢失,将导致 永久性数据丢失 。相较于未加密的磁盘,数据恢复的难度和风险呈指数级上升。

技术对比表

在实际的加密实践中,技术路线其实并不止上面7种。只不过我认为上述7种比较有代表性,且可以代表目前和中期未来的技术主流。其他的技术手段如 DLP、CASB等,不在数据库加密的领域范畴,因此不谈。

| 加密技术 | 部署位置 | 加密粒度 | 性能 | 防DBA | 数据库复杂计算 | 实施成本 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 应用内加密 | 应用服务器 | 文件/字段 | 高 | 支持 | 影响 | 高 |

| 数据库加密网关 | 应用服务器-数据库之间 | 字段 | 中 | 支持 | 影响 | 中 |

| 触发器 + 视图 | 数据库 | 字段 | 低 | 不支持 | 不影响 | 高 |

| TDE透明数据加密 | 数据库 | 字段/表空间 | 高 | 不支持 | 不影响 | 低 |

| UDF | 数据库 | 字段 | 中 | 不支持 | 不影响 | 高 |

| 加密驱动 | 应用服务器 | 字段 | 高 | 不支持 | 不影响 | 低 |

| TFE | 文件系统 | 文件 | 中 | 不支持 | 不影响 | 低 |

| FDE | 文件系统 | 磁盘/卷 | 高 | 不支持 | 不影响 | 低 |

其他

数据加密技术在应用场景以及优势挑战方面各有侧重点,应用内加密侧重于企业应用服务器端的数据安全防护;数据库加密网关、触发器 + 视图、TDE、UDF 则侧重于数据库端的数据安全防护;TFE、FDE 则侧重于文件系统数据安全防护。

通过对主流数据库加密技术的深入剖析,我们可以清晰地认识到:在数据安全领域,没有单一的“万能钥匙”。每一种技术都有其独特的防护重心、优势与边界,它们共同构成了一个从应用层到存储层、从精细字段到整个磁盘的立体防御矩阵。成功的加密策略,关键在于根据具体的防护目标、业务场景和技术约束,进行精准的权衡与组合。

查看原文

浅谈常见的八类数据加密技术