《软件测试分类指南(下):从测试阶段到地域适配,拆解落地核心维度》

🔥草莓熊Lotso:个人主页

❄️个人专栏:《C++知识分享》《Linux 入门到实践:零基础也能懂》

✨生活是默默的坚持,毅力是永久的享受。

🎬博主简介:

目录

前言:

一. 按测试阶段分类:从 “零件” 到 “成品” 的全流程验证

1.1 单元测试:测试 “最小零件”

1.2 集成测试:测试 “零件组装”

1.3 系统测试:测试 “完整成品”

1.3.1 系统测试中的 “关键子类型”

1.4 验收测试:测试 “用户是否认可”

二. 按实施方式分类:手工测试与自动化测试的 “优劣对决”

2.1 手工测试:“人工逐用例验证”

2.2 自动化测试:“机器代劳重复工作”

2.3 手工与自动化测试的对比

三. 按其他维度分类:实施组织与地域

3.1 按实施组织分类:从 “内部测” 到 “外部测”

3.1.1 α 测试(内测):公司内部的 “初步验证”

3.1.2 β 测试(公测):用户端的 “真实验证”

3.1.3 第三方测试:独立机构的 “公正评价”

3.2 按地域分类:本地测试与国际化测试

3.2.1 本地测试:聚焦 “单一地区”

3.2.2 国际化测试:聚焦 “全球适配”

四. 构建完整的测试分类认知

结尾:

前言:

在上一篇中,我们从测试目标、执行方式、测试方法三个维度拆解了软件测试分类。本文将继续深入,从测试阶段、实施方式、地域三个实用维度,带你理解不同场景下的测试策略,尤其聚焦工作中高频提及的 “冒烟测试”“回归测试”“自动化测试” 等核心概念。

一. 按测试阶段分类:从 “零件” 到 “成品” 的全流程验证

软件开发有明确的阶段(编码→集成→系统→交付),测试也需同步跟进,按阶段可分为单元测试、集成测试、系统测试、验收测试,覆盖从 “最小模块” 到 “完整系统” 的验证。

1.1 单元测试:测试 “最小零件”

单元测试是最早期的测试,针对软件的 “最小组成单元”(如一个方法、一个类),核心是 “验证单个模块的逻辑正确性”。关键信息:

- 测试时机:编码后(或编码前,如 TDD 测试驱动开发);

- 测试人员:开发工程师或白盒测试工程师;

- 测试依据:代码逻辑、详细设计文档;

- 测试方法:白盒测试(如逻辑覆盖、路径覆盖);

- 测试内容:模块接口(如方法参数是否正确接收)、局部数据结构(如数组是否越界)、错误处理(如异常是否捕获)。

举个例子:对 “冒泡排序方法” 做单元测试,需设计用例:

- 空数组:输入 [],预期输出 [];

- 有序数组:输入 [1,2,3],预期输出 [1,2,3];

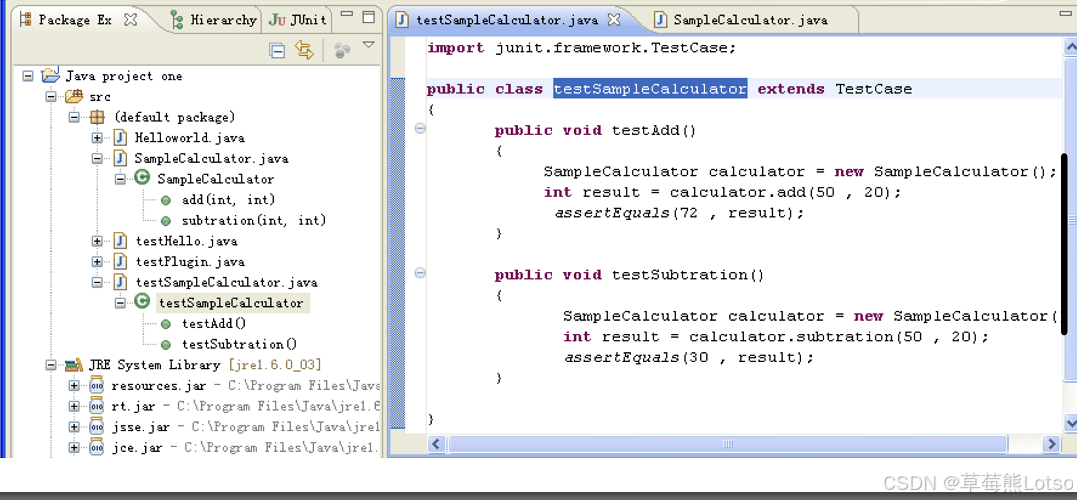

- 重复元素数组:输入 [1,1,2,9],预期输出 [1,1,2,9]。Java 中常用 JUnit 框架实现单元测试,通过断言函数对比实际与预期结果。

1.2 集成测试:测试 “零件组装”

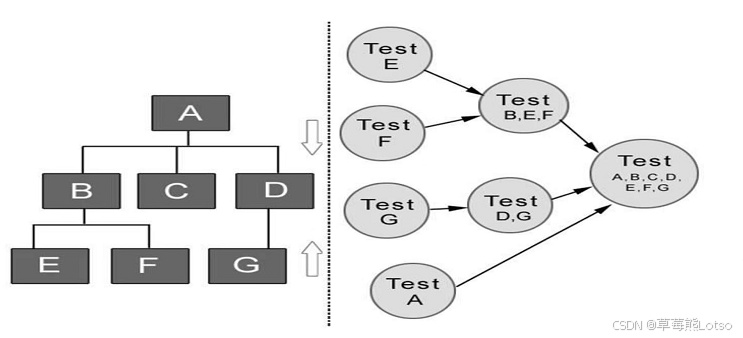

集成测试(联调)是将多个单元模块组装后,验证 “模块间接口是否正确”,核心是 “解决模块协作问题”。关键信息:

- 测试时机:单元测试通过后;

- 测试对象:模块间的接口(如 “用户模块” 向 “订单模块” 传递用户 ID);

- 测试方法:黑盒 + 白盒结合(既验证接口输入输出,也关注接口实现逻辑);

- 测试内容:数据传输(如用户 ID 是否正确传递)、功能冲突(如两个模块同时操作同一数据是否异常)、全局数据结构(如数据库表关联是否正确)。

通俗类比:造车时,先测单个车轮、发动机(单元测试),再将车轮装到车身、发动机连到传动系统(集成测试),验证 “车轮转动能否带动车身”“发动机动力能否传递到车轮”。

1.3 系统测试:测试 “完整成品”

系统测试是对集成后的完整系统做全面验证,核心是 “验证系统是否满足所有需求(功能 + 非功能)”,相当于 “成品出厂前的全面质检”。关键信息:

- 测试时机:集成测试通过后;

- 测试对象:整个系统(含软件、硬件,如 “APP + 服务器 + 数据库”);

- 测试人员:黑盒测试工程师;

- 测试依据:需求规格说明书;

- 测试内容:功能(如 “下单支付” 全流程)、性能(如 500 人同时下单)、安全性(如支付信息是否加密)、易用性(如界面是否直观)等。

1.3.1 系统测试中的 “关键子类型”

-

冒烟测试:系统测试的 “前置门槛”,验证 “核心功能是否能跑通”,避免后续测试做无用功。比如博客系统提测后,先做冒烟测试:验证 “能否打开首页”“能否登录”“能否发布文章”—— 若首页都打不开,直接打回开发修复,无需进行后续详细测试。通俗类比:买电视先通电(冒烟测试),能开机再测画质、音质(详细系统测试);买水杯先灌水(冒烟测试),不漏水再测保温性(详细系统测试)。

-

回归测试:修改旧代码后,验证 “修改是否引入新问题”,核心是 “保障旧功能不受影响”。比如修复 “登录失败” 的 bug 后,需回归测试 “注册”“下单” 等旧功能,确认这些功能仍正常。由于回归测试需反复执行,通常会用自动化测试工具(如 Selenium)实现,提高效率。

1.4 验收测试:测试 “用户是否认可”

验收测试是软件交付前的最后一步,由用户或需求方执行,核心是 “确认系统是否满足验收标准,是否同意接收”。关键信息:

- 测试时机:系统测试通过后;

- 测试对象:整个系统(含文档,如用户手册);

- 测试人员:最终用户、产品经理或第三方验收团队;

- 测试依据:用户需求文档、验收标准(如 “支持 100 人并发登录”“数据查询时间≤2 秒”);

- 测试内容:同系统测试,但更贴近用户实际使用场景(如用户模拟 “日常下单”“查询账单”)。

通俗类比:车企造好车后,先内部做系统测试(性能、安全性),再让用户在 4S 店试驾(验收测试)—— 用户满意才会购买,不满意则要求车企整改。

二. 按实施方式分类:手工测试与自动化测试的 “优劣对决”

按是否依赖人工执行,可分为手工测试和自动化测试,两者各有优劣,实际工作中需结合使用。

2.1 手工测试:“人工逐用例验证”

手工测试由测试人员手动输入用例、观察结果,是最原始但必不可少的测试方式。核心特点:

- 优势:对技术要求低(无需写代码)、可发散测试(如用户随意点击发现隐藏问题)、适合短期项目或需求频繁变更的场景;

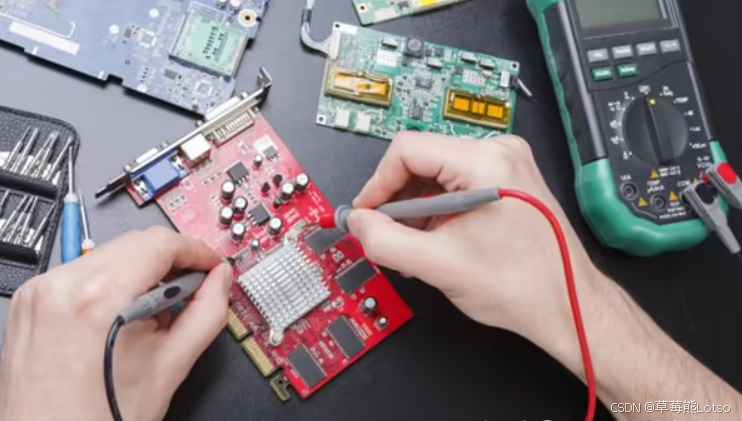

- 劣势:效率低(重复用例需反复执行)、成本高(需大量人力和时间)、易出错(人工操作可能漏看结果)。适用场景:功能探索性测试、UI 细节测试(如字体颜色是否一致)、需求频繁变更的项目。

2.2 自动化测试:“机器代劳重复工作”

自动化测试是将人工测试步骤转化为代码或脚本,由机器自动执行,核心是 “解决重复测试的效率问题”。核心特点:

- 优势:效率高(脚本可反复执行,如回归测试一键运行)、成本低(长期来看比人工节省时间)、结果准确(机器不会疲劳出错);

- 劣势:技术要求高(需懂编程,如 Python、Java)、无法发散测试(脚本只能按预设步骤执行)、初期投入大(编写脚本耗时)。常见类型:

- 功能自动化:如用 Selenium 测试 Web 界面按钮点击、用 Postman 测试接口;

- 性能自动化:如用 JMeter 模拟 1000 人并发登录;

- 安全自动化:如用 OWASP ZAP 扫描安全漏洞。关键结论:接口自动化测试的 “投入产出比(ROI)” 高于 UI 自动化 ——UI 界面易变(如按钮位置调整),脚本需频繁修改;而接口相对稳定(如登录接口参数不变),脚本复用性强。

2.3 手工与自动化测试的对比

| 维度 | 自动化测试 | 手工测试 |

|---|---|---|

| 技术要求 | 高(需懂编程、测试工具) | 低(无需代码基础) |

| 效率 | 高(重复用例一键执行) | 低(逐用例手动操作) |

| 成本 | 长期低(脚本复用),初期高(写脚本) | 长期高(人工反复执行),初期低 |

| 测试范围 | 局限(仅覆盖脚本预设场景) | 灵活(可发散探索) |

| 适用场景 | 回归测试、性能测试、接口测试 | 探索性测试、UI 细节测试、短期项目 |

三. 按其他维度分类:实施组织与地域

除上述核心分类外,还有两种实用分类:按实施组织(谁来测)和按地域(测哪些地区)。

3.1 按实施组织分类:从 “内部测” 到 “外部测”

3.1.1 α 测试(内测):公司内部的 “初步验证”

α 测试由公司内部用户(非开发 / 测试人员)在模拟环境下执行,核心是 “提前发现明显问题”。特点:环境受开发方控制(如公司内网)、用户数量少、时间集中;测试内容聚焦功能完整性(如 “核心流程是否能跑通”)、易用性(如 “新用户能否快速上手”)。举个例子:某 APP 上线前,让公司行政、财务人员试用,收集 “注册流程是否复杂”“按钮是否好找” 等反馈。

3.1.2 β 测试(公测):用户端的 “真实验证”

β 测试由软件的最终用户在实际环境下执行,核心是 “收集真实场景的问题”。特点:环境不受开发方控制(用户自己的手机 / 电脑)、用户数量多(如通过邀请码招募 1000 名用户)、时间分散;测试内容聚焦兼容性(如不同手机型号是否闪退)、稳定性(如长期使用是否崩溃)。常见形式:APP 发布 “公测版”“体验版”,用户反馈问题后,开发方迭代优化,再发布正式版。

3.1.3 第三方测试:独立机构的 “公正评价”

第三方测试由独立于开发方和用户的机构执行,核心是 “提供客观、公正的测试报告”,常用于合规性要求高的场景(如政务软件、金融系统)。优势:中立性强(避免开发方 “自卖自夸”)、专业性高(机构有成熟的测试流程和工具)、可出具权威报告(用于项目验收或合规备案)。

3.2 按地域分类:本地测试与国际化测试

3.2.1 本地测试:聚焦 “单一地区”

本地测试是针对特定地区的用户场景做测试,如测试中国地区的 APP 时,关注中文显示、北京时间格式、人民币货币单位等,我们日常接触的大多数测试都属于此类。

3.2.2 国际化测试:聚焦 “全球适配”

国际化测试(i18n 测试)是验证软件在不同语言、地区的适配性,核心是 “让全球用户都能用得舒服”。需关注的维度:

- 语言:如中文 APP 切换到西班牙语时,文字是否完整显示(无截断)、翻译是否准确(如 “登录” 不译成 “exit”);

- 格式:时间(中国 “年 - 月 - 日” vs 美国 “月 / 日 / 年”)、数字(中国 “1,000”vs 德国 “1.000”)、货币(中国 “¥”vs 美国 “$”);

- 布局:如阿拉伯语是从右向左书写,界面布局是否镜像调整;

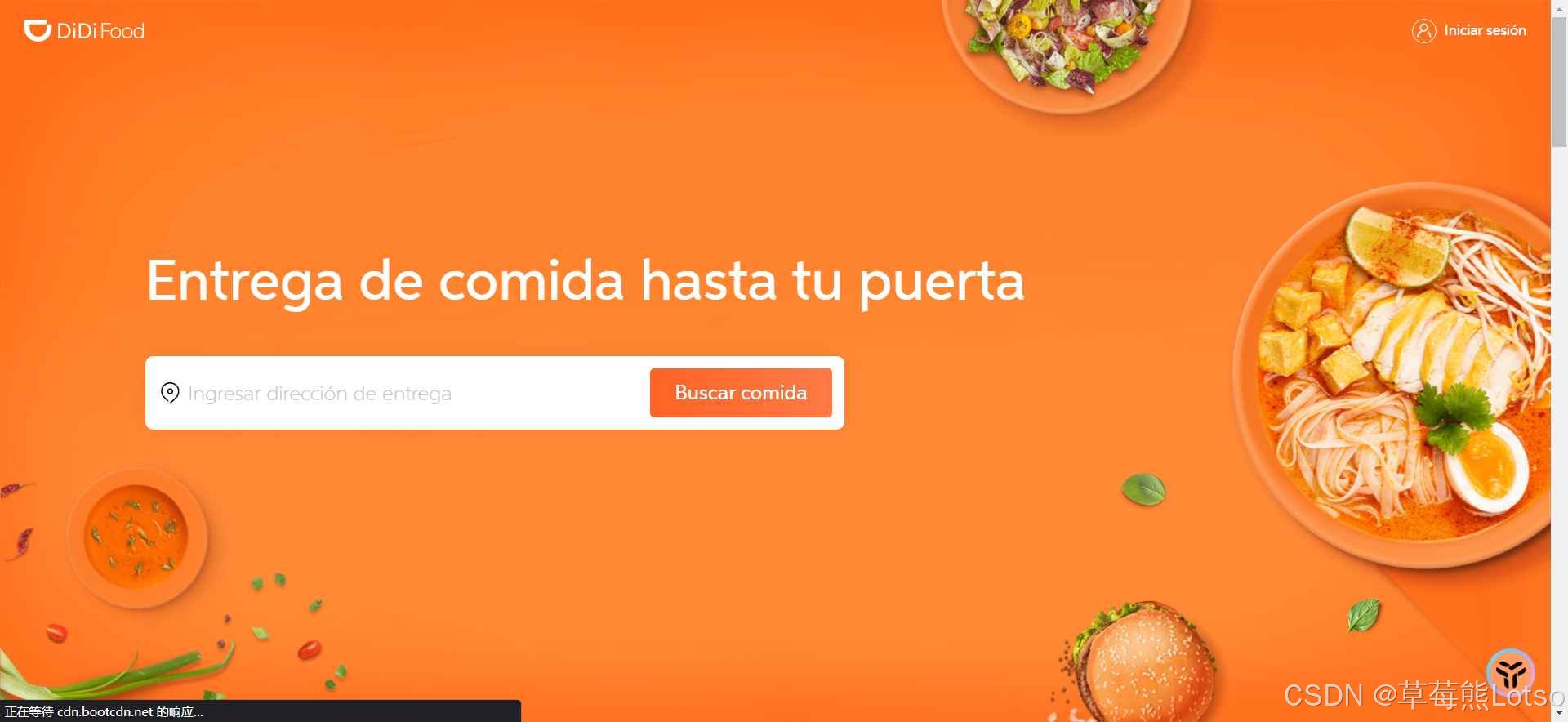

- 硬件:如不同国家的手机型号(如印度常用低端机)是否兼容。举个例子:滴滴外卖(DiDi Food)在墨西哥上线时,需测试界面显示西班牙语(“Buscar comida” 意为 “搜索美食”)、货币单位为墨西哥比索(MXN)、时间格式为 “日 / 月 / 年”。

四. 构建完整的测试分类认知

软件测试的分类并非 “非此即彼”,而是 “多维度交叉”—— 比如 “测试登录接口的性能”,属于 “性能测试(目标)+ 自动化测试(实施)+ 黑盒测试(方法)+ 集成测试(阶段)”。理解这些分类的核心价值在于:

- 明确测试目标:知道 “要验证什么”,避免遗漏关键质量维度;

- 选择合适方法:知道 “用什么工具 / 视角测”,提高测试效率;

- 适配项目阶段:知道 “在哪个阶段测”,确保全流程质量管控。

结尾:

往期回顾:

《C++ Web 自动化测试实战:常用函数全解析与场景化应用指南》

结语:无论是开发人员自测代码,还是测试人员设计用例,掌握这些分类都能帮你更系统、更高效地开展测试工作,最终交付高质量的软件产品。

✨把这些内容吃透超牛的!放松下吧✨

ʕ˘ᴥ˘ʔ

づきらど