数字图像处理绪论

一、数字图像的核心概念与分类

1. 图像的本质

图像是 “客观” 与 “主观” 的结合:“图” 是物体投射或反射光的分布,“像” 是人类视觉系统对 “图” 的大脑感知印象,约 75% 的人类信息通过视觉系统获取。

2. 图像的分类

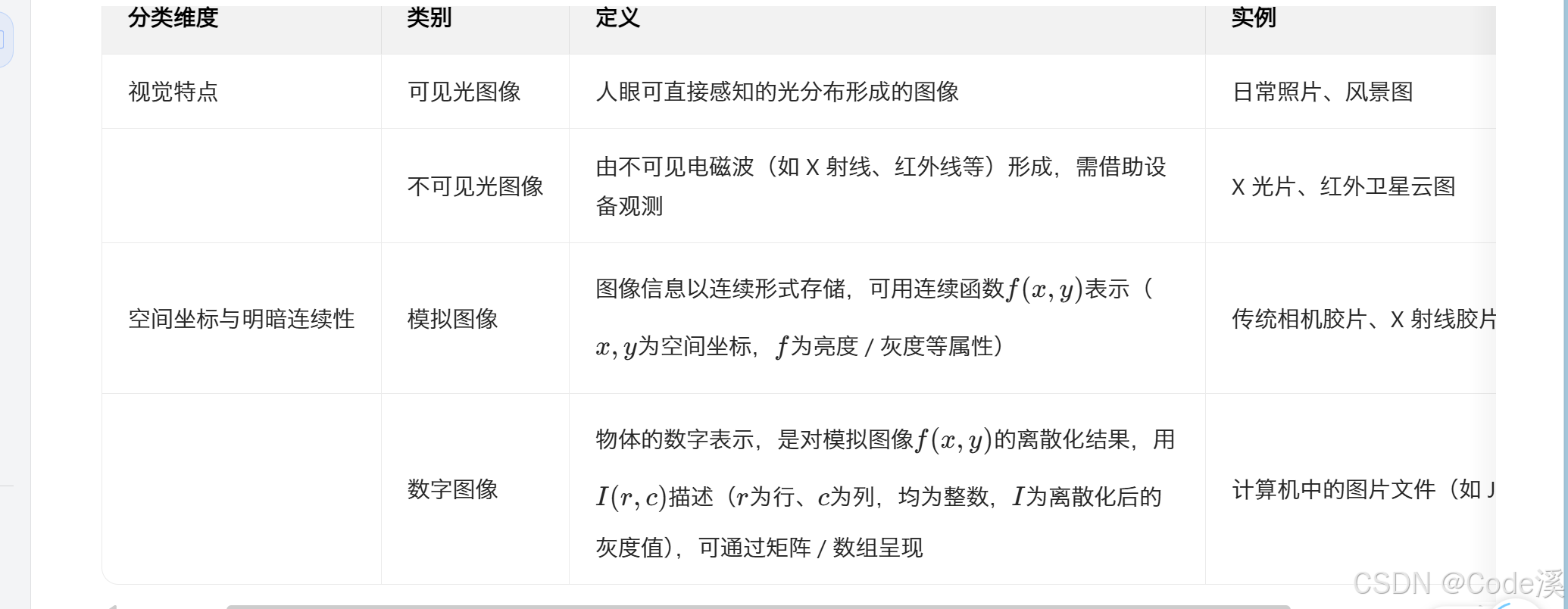

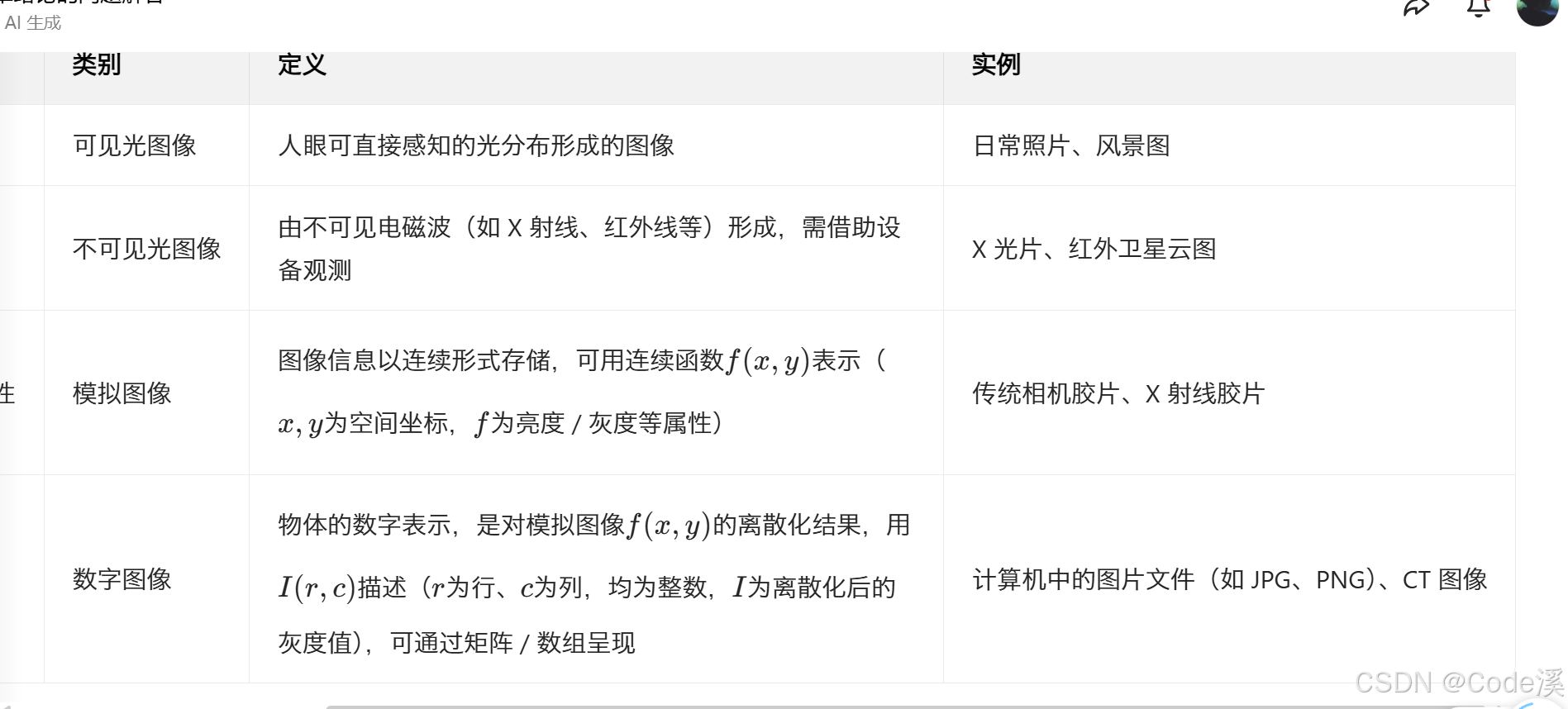

文档从两个维度对图像进行划分,具体差异如下表所示:

| 分类维度 | 类别 | 定义 | 实例 |

|---|---|---|---|

| 视觉特点 | 可见光图像 | 人眼可直接感知的光分布形成的图像 | 日常照片、风景图 |

| 不可见光图像 | 由不可见电磁波(如 X 射线、红外线等)形成,需借助设备观测 | X 光片、红外卫星云图 | |

| 空间坐标与明暗连续性 | 模拟图像 | 图像信息以连续形式存储,可用连续函数\(f(x,y)\)表示(\(x,y\)为空间坐标,f为亮度 / 灰度等属性) | 传统相机胶片、X 射线胶片 |

| 数字图像 | 物体的数字表示,是对模拟图像\(f(x,y)\)的离散化结果,用\(I(r,c)\)描述(r为行、c为列,均为整数,I为离散化后的灰度值),可通过矩阵 / 数组呈现 | 计算机中的图片文件(如 JPG、PNG)、CT 图像 |

二、数字图像的来源

数字图像来源广泛,覆盖电磁波、声波、电子显微镜、计算机生成等领域,具体如下:

- 电磁波相关:利用不同波段电磁波生成,涵盖 Gamma 射线(如反应堆阀门伽马辐射图)、X 射线(胸片、CT)、紫外线(荧光显微镜图像)、可见光(日常照片)、红外线(夜间灯光图、飓风热成像)、微波(雷达图像)、无线电波等,可应用于医疗诊断(如骨扫描、PET 图像)、天文观测(天鹅座环图像)、气象监测(卡特里娜飓风卫星图)等场景。

- 声波:通过声波反射 / 传播生成图像,用于医疗领域,如胎儿超声图像、肌肉病变超声图。

- 电子显微镜:依托高分辨率电子显微镜生成,可观测微观结构,实例包括新型冠状病毒图像(100nm 尺度)、受损集成电路的 SEM 图像(2500× 放大)、钨丝热失效 SEM 图像(250× 放大)。

- 计算机生成:基于 3D 模型或算法生成,如 3D 物体模拟图、分形图像,可用于工业设计、艺术创作等。

三、数字图像处理的定义、目标与关联领域

1. 定义

数字图像处理(又称计算机图像处理)是将图像信号转换为数字信号,通过计算机进行处理的过程,核心是研究图像的获取、传输、存储、变换、显示、理解与综合利用,以提升图像实用性。

2. 处理目标

- 提升视感质量:通过去噪、调整亮度 / 颜色、增强特征、几何变换等操作,使图像更清晰、真实或色彩丰富,满足视觉需求(如优化模糊照片)。

- 提取特征信息:获取图像的频域特性、灰度 / 颜色、边界 / 区域、纹理、形状等特征,为模式识别、计算机视觉提供预处理支持(如指纹特征提取)。

- 数据压缩存储:对图像进行变换、编码压缩,减少数据量,便于存储与传输(如将高清图像压缩为 JPG 格式)。

3. 与相关领域的关系

数字图像处理是 “低层 - 中层 - 高层” 技术体系的基础,与其他领域的关系如下:

- 低层:狭义图像处理,操作对象为像素,核心是图像预处理(去噪、增强等)。

- 中层:图像分析,基于处理后的图像进行分割、特征提取,输出特征 / 结构数据。

- 高层:图像理解,结合特征数据实现图像语义解读,与计算机图形学(生成图像)、计算机视觉(模拟人类视觉理解)紧密关联。

四、数字图像处理的起源

1. 关键推动因素

- 计算机技术发展:硬件小型化(从大型机到 PC)、数字化技术进步,降低处理门槛。

- 数学理论支撑:离散数学的创立与完善,为离散化处理提供理论基础。

- 行业需求驱动:军事(卫星图像分析)、医学(X 光 / CT 处理)、工业(产品检测)等领域的实际需求,推动技术落地。

2. 重要发展节点

- 1920 年:Bartlane 电缆图像传输系统发明,1921 年首次跨大西洋传输新闻照片(5 级灰度,耗时 3 小时),1929 年升级为 15 级灰度。

- 1948 年:贝尔实验室发明晶体管,奠定硬件基础。

- 1950-1960 年代:COBOL、FORTRAN 高级编程语言开发,简化编程;1958 年德州仪器发明集成电路(IC)。

- 1960 年代初:操作系统发展,提升计算机管理效率。

- 1970 年代初:英特尔开发微处理器,实现硬件集成;1970 年代末起,大规模集成(LSI)、超大规模集成(VLSI)、特大规模集成(ULSI)技术逐步应用。

- 1981 年:IBM 推出个人计算机,推动技术普及。

- 航天领域:1959 年苏联 Luna 3 拍摄月球图像,1964 年美国 Ranger 7 拍摄月球表面图像,2019 年中国玉兔 2 号开展月球探测,均依赖数字图像处理技术。

五、数字图像处理的步骤及内容

完整的数字图像处理流程包含 7 个核心步骤,各步骤目标与作用如下:

- 图像获取、表示与表现:将模拟图像转化为数字信号(光电转换、数字化),并实现数字图像的显示与呈现(如屏幕显示)。

- 图像复原:针对已知原因的图像退化(如聚焦不良、运动模糊),基于退化模型校正图像,恢复理想效果(如消除运动模糊图像的拖影)。

- 图像增强:无需退化定量信息,主观改善图像质量(如调整对比度、突出目标特征),或创造特殊艺术效果(如电视片头颜色变换)。

- 图像分割:将图像划分为多个区域,每个区域对应一个物体 / 部分(如医学图像中分割器官与病变区域),是图像识别的关键步骤,目前部分领域(OCR、指纹识别)已实现自动化,仍需人工辅助提升可靠性。

- 图像分析:对分割后的图像提取特征,进行分类、识别与判定(如工业零件缺陷检测判定 “合格 / 不合格”、医学图像测量肿瘤大小)。

- 图像重建:从非图像数据生成图像(与增强 / 复原 “输入输出均为图像” 不同),典型应用为 CT;结合计算机图形学可合成 3D 图像并渲染,提升真实感。

- 图像压缩编码:通过算法减少图像数据量,降低存储与传输成本(如将原图压缩 98.7 倍,适配通信、大容量存储场景)。

六、数字图像处理系统

1. 系统结构

系统由硬件与软件协同构成,核心模块包括:

- 输入系统:图像传感器(如相机、扫描仪),负责获取图像。

- 存储系统:存储数字图像数据。

- 处理与分析系统:处理器执行图像处理算法(如分割、增强),实现特征提取与分析。

- 输出系统:将处理结果通过显示(屏幕)、打印(硬拷贝)等方式输出。

- 软件支持:包括 Matlab、OpenCV(搭配 C++/Python)、Photoshop 等工具,用于算法实现与操作。

2. 处理流程

图像数字化→预处理(去噪、增强)→图像分割→特征提取→自动识别→结果输出(显示 / 打印),可结合人机交互调整参数。

七、数字图像处理的展望

文档提出五大发展方向,以推动技术完善与应用拓展:

- 提升精度与速度:解决大数据量场景(如航天遥感、气象云图)的处理效率问题。

- 创新软件与算法:移植其他学科技术(如人工智能、数学优化),开发新型处理方法。

- 加强边缘学科研究:探索人类视觉特性、心理学与图像处理的结合,突破技术瓶颈。

- 完善理论体系:强化基础理论研究,构建系统的学科框架。

- 推进标准化:统一图像存储格式、子程序与检索方法,建立图像信息库,解决软硬件兼容问题,实现资源共享。

八、总结

本章围绕 “数字图像” 核心,从概念定义与分类切入,延伸至图像来源、处理技术(定义、目标、步骤)、系统构成、发展历程,最后展望未来方向,构建了数字图像处理的基础框架,强调其在医疗、航天、工业、气象等领域的广泛应用价值,以及技术持续迭代的必要性。...