定长内存池 思考实现过程 C++ 附源码

文章目录

- 内存池的概念

- 一、什么是“池”:池化技术的核心逻辑

- 二、内存池:程序的“私有内存钱包”

- 三、内存池解决的核心问题:效率与碎片

- 四、为什么要学习内存池?

- 五、我们经常见到的内存池malloc

- 定长内存池

- 一,基本框架

- 二,实现思路

- 三,测试性能

- 总结

内存池的概念

在计算机程序设计中,高效的资源管理是保障程序性能的核心环节之一,而“池化技术”正是实现这一目标的经典思路。内存池作为池化技术的重要应用,是每一位开发者深入理解内存管理、优化程序性能的关键知识点。下面,我们将从基础概念入手,逐步剖析内存池的本质、作用与学习价值。

一、什么是“池”:池化技术的核心逻辑

要理解内存池,首先需要掌握“池化技术”的底层思想——提前申请、自主管理、按需取用,本质是通过“预分配”减少频繁与系统交互的开销,提升资源使用效率。

我们可以用一个生活场景类比:上大学时,家长通常会按月一次性给足生活费(预申请资源),我们会把钱放在钱包里自主管理(程序管理资源池);平时买饭、买文具时,直接从钱包里拿钱(按需取用),无需每次花钱都给家长打电话要(避免频繁向系统申请资源)。

在计算机领域,池化技术的应用非常广泛,除了内存池,常见的还有:

- 线程池:提前创建若干线程并置于“休眠”状态,接到客户端请求时唤醒线程处理任务,任务结束后线程重回休眠。避免了频繁创建/销毁线程的高昂开销(线程创建需分配栈空间、内核数据结构等)。

- 连接池:如数据库连接池,提前建立一定数量的数据库连接,程序需要访问数据库时直接从池中获取连接,使用完毕后归还池中,而非每次都重新建立TCP连接(减少三次握手/四次挥手的网络开销)。

- 对象池:针对创建成本高的对象(如复杂的业务对象、网络对象),提前创建并缓存,避免频繁new/delete(或构造/析构)带来的性能损耗。

二、内存池:程序的“私有内存钱包”

基于池化技术的思想,内存池的定义可以概括为:

程序启动时(或首次需要内存前),主动向操作系统申请一块“足够大”的连续内存空间;此后,当程序需要分配内存(如创建变量、对象、数组)时,不再直接调用操作系统的内存分配接口(如C的malloc、C++的new、操作系统的brk/mmap),而是从这块“私有内存”中划分出所需大小的空间;当程序释放内存(如free、delete)时,也不直接将内存归还给操作系统,而是将其“回收”到内存池中,等待下一次分配。只有当程序退出(或内存池达到预设的“销毁条件”)时,内存池才会将最初申请的整块内存一次性归还给操作系统。

简单来说,内存池相当于程序为自己打造的“私有内存钱包”——向系统“一次性取钱”,后续的“花钱”“存钱”都在钱包内部完成,最后再把钱包里剩下的钱一次性还给系统。

三、内存池解决的核心问题:效率与碎片

内存池的设计初衷,是为了解决直接使用系统内存分配接口时的两大核心痛点:分配效率低和内存碎片严重。

痛点1:直接分配的效率瓶颈

直接调用malloc/new等接口时,程序需要与操作系统的“内存管理模块”交互(属于“内核态操作”),这个过程存在明显的效率损耗:

- 操作系统需要遍历“空闲内存块链表”(如Linux的伙伴系统、Slab分配器),找到一块满足需求的内存;

- 为了管理内存,操作系统会在每个分配的内存块头部添加“元数据”(如块大小、是否空闲、下一块地址等),增加了额外的开销;

- 频繁的分配/释放会导致空闲内存块链表的碎片化,进一步增加操作系统查找空闲块的时间。

而内存池的优势在于:将“频繁的内核态交互”转化为“内存池内部的用户态操作”。内存池内部的分配/回收仅需操作自己维护的空闲块链表(或其他数据结构),无需切换到内核态,操作速度远快于直接调用系统接口。尤其在“频繁分配小内存块”的场景(如网络服务器处理大量请求时的临时数据、容器动态扩容),内存池的效率提升会非常显著。

痛点2:内存碎片的“隐形浪费”

直接分配/释放内存时,容易产生“内存碎片”——即系统中存在大量空闲内存,但由于这些内存不连续,无法满足“大块内存”的分配需求,导致内存资源的“隐形浪费”。

内存碎片分为外碎片和内碎片,两者的本质是“空闲内存无法被利用”,但产生原因不同:

-

外碎片(External Fragmentation):

指系统中存在多个“小的连续空闲内存块”,它们的总大小之和足以满足某个内存申请,但由于这些块彼此不连续,无法合并成一个“足够大的连续块”,导致申请失败。

例如:系统中有3块空闲内存,分别为1KB、2KB、1KB(总大小4KB),但此时程序需要分配3KB的连续内存,由于没有一块连续的3KB空间,申请会失败——这就是外碎片的问题。 -

内碎片(Internal Fragmentation):

指由于“内存对齐”的要求,分配给程序的内存块大小大于程序实际需要的大小,多余的部分无法被利用,成为“内部空闲”。

例如:程序需要分配13字节的内存,但操作系统的内存分配粒度是8字节对齐(即分配的内存必须是8的整数倍),因此会分配16字节的内存——多余的3字节就是内碎片。

内存池通过“预分配大块连续内存+内部精细化管理”,能有效缓解这两个问题:

- 对于外碎片:内存池的初始内存是连续的,内部分配时优先从连续块中划分,回收时会尝试将相邻的空闲块“合并”成更大的连续块,减少外碎片的产生;

- 对于内碎片:内存池可以根据业务场景“定制分配粒度”(如针对小内存块设计“固定大小块内存池”),例如专门分配8字节、16字节、32字节的块,避免为小需求分配过大的对齐块,从而减少内碎片。

四、为什么要学习内存池?

对于我们而言,学习内存池不仅是理解“一种技术”,更是掌握“内存管理思维”的关键,其价值体现在多个层面:

1. 提升程序性能的“硬核能力”

在高性能场景(如服务器、游戏引擎、实时系统)中,内存分配的效率直接决定程序的整体性能。例如:

- 网络服务器每秒需要处理上万条请求,每条请求都需要临时分配内存存储数据;若使用

malloc,频繁的内核交互会成为性能瓶颈,而内存池能将分配耗时从“微秒级”降至“纳秒级”,显著提升QPS(每秒查询率); - 游戏引擎中,帧渲染需要频繁创建/销毁大量小对象(如粒子、纹理缓存),内存池能避免帧内频繁内存操作导致的“掉帧”问题,保障游戏流畅度。

学习内存池,能让你在需要优化性能时,拥有“从内存层面突破瓶颈”的能力,而非只能依赖“代码逻辑优化”。

2. 深入理解底层内存管理的“钥匙”

内存池的实现涉及操作系统内存管理的核心概念:如内存对齐、空闲块管理(链表/位图/伙伴系统)、地址空间划分(用户态/内核态)等。通过手写内存池,你能更直观地理解:

malloc/new的底层逻辑(例如malloc其实也是一个“简易内存池”,但通用性强、针对性弱);- 为什么不同平台的内存分配行为不同(如Windows的

HeapAlloc与Linux的mmap差异); - 内存泄漏、野指针等问题的本质(例如内存池回收逻辑错误可能导致“假泄漏”,即内存被回收但未标记为空闲)。

可以说,学好内存池,相当于打通了“应用层代码”与“操作系统内存管理”之间的壁垒。

3. 应对特殊场景的“解决方案”

在一些特殊业务场景中,系统默认的内存分配接口无法满足需求,此时内存池是“刚需”:

- 嵌入式系统:嵌入式设备的内存资源极其有限(如KB级内存),且不允许频繁调用系统接口,内存池能通过“预分配+精细化管理”最大化利用有限内存;

- 实时系统:实时系统对“响应时间”有严格要求(如工业控制、自动驾驶),

malloc的分配时间是“不确定的”(取决于空闲块查找速度),而内存池的分配时间是“可预测的”(固定时间内完成),能满足实时性要求; - 自定义内存策略:例如需要“内存使用追踪”(统计某模块的内存开销)、“内存越界检测”(避免缓冲区溢出)、“内存复用”(针对高频创建的对象),这些都可以通过自定义内存池实现,而系统默认接口无法支持。

4. 面试与职业进阶的“加分项”

在后端开发、游戏开发、嵌入式开发等领域的面试中,内存池是高频考点——面试官不仅会考察你对内存池概念的理解,还可能要求你手写一个简易内存池(如固定大小块内存池、链式内存池),以此判断你的底层编程能力、性能优化思维和问题解决能力。

掌握内存池,能让你在面试中脱颖而出,也为后续学习更复杂的内存管理技术(如Slab分配器、TCMalloc、JEMalloc)打下坚实基础。

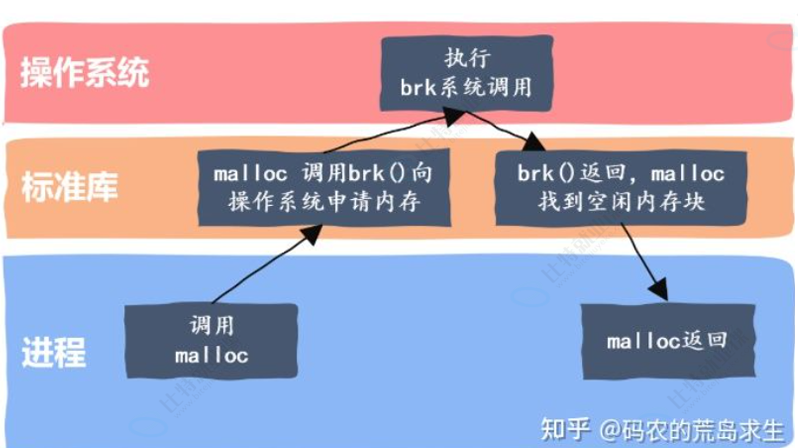

五、我们经常见到的内存池malloc

在C/C++中,我们要动态申请内存通常会通过malloc来实现,但需要明确的是,程序并非直接从堆中获取内存,malloc本质上是一个内存池。

malloc()的工作机制类似于向操作系统“批发”一块较大的内存空间,之后再将这块内存“零售”给程序使用。当已“批发”的内存全部“售完”,或者程序产生大量内存需求时,malloc才会根据实际需求再次向操作系统“进货”,以获取更多内存供程序后续申请。

malloc的实现方式存在多种,不同编译器平台所采用的实现通常不同。例如,Windows系统下的VS系列编译器,使用的是微软自行编写的一套malloc实现;而Linux系统下的GCC编译器,采用的则是glibc库中的ptmalloc实现。

定长内存池

作为C/C++程序员,我们都知道动态内存申请通常依赖malloc。它就像一个"万能工具",能应对各种场景下的内存需求。

但"通用性"往往意味着"针对性不足"——在特定场景下,malloc的性能很难做到极致优化。

因此,我们先来设计一个定长内存池作为入门练习。这个看似简单的组件不仅能帮助我们理解内存池的核心控制逻辑,更重要的是,它将成为后续我们这个专题的博客中的关键基础模块。

通过这个练习,我们既能掌握简易内存池的设计思路,也能为更复杂的内存管理方案打下基础。大家可以跟着我的思路一起,我们现行的一步一步的来实现这个定长内存池而不是直接将源码CV,其中如果大家发现代码有问题也不要着急,因为所有的问题我们检查的时候都会覆盖到哦。

一,基本框架

我们将定长内存池核心设计为模板类 template<class T> class ObjectPool,选择模板类设计的核心目的是让内存池具备适配任意类型对象的通用能力,从而实现高效的定长内存管理,具体设计逻辑与优势如下:

-

适配任意数据类型,实现通用化定长管理

内存池的核心是管理“定长”内存块,但“定长”的具体尺寸需根据实际存储的对象类型动态确定(例如存储int、std::string、自定义结构体User等,每种类型的内存占用大小不同)。通过模板参数T,内存池可自动完成与类型相关的关键操作 -

编译期保证类型安全,避免非法操作

模板类可在编译阶段强制内存池操作的类型一致性,规避无类型指针(void*)强制转换带来的风险: -

消除冗余代码,提升逻辑复用性

若不使用模板,为不同类型设计内存池时,需编写多份“逻辑完全相同、仅类型参数不同”的冗余代码(例如为int设计IntObjectPool、为User设计UserObjectPool)。模板类通过“类型参数化”将内存管理的核心逻辑(如大块内存申请、空闲链表复用、内存切分)与具体对象类型解耦,让同一份逻辑可被所有类型复用,大幅减少代码量并降低后续维护成本。

二,实现思路

我们要设计一个内存池就要明白其作用,首先内存池要向系统申请一大块连续空间用于后续程序向我们申请,那我我们一定要有一个指针进行存储,之后我们要回收程序还给我们的一块一块内存,所以我们要用一个链表进行挂载,那么我们要先定义两个成员变量。

1.内存块

为了管理一次性申请的大块内存,我们需要一个指针来定位和操作这块内存区域。

👇下面灰色的代码是我的最初可能会考虑, 大家可以在这里停下来思考下这样可不可行。

void* _memory;

这一设计存在局限:void* 类型指针无法直接进行加减运算(内存地址偏移),而内存池的核心逻辑恰恰需要通过指针移动来分割和分配内存块。

char* _memory;

因此,更合适的选择是使用 char* _memory;:

char类型占1字节,指针的加减操作可直接对应内存的字节偏移,便于精确控制内存分割(例如_memory += sizeof(T)即可移动到下一个可用内存位置);- 相比

int*等其他类型指针,char*能更灵活地适配任意大小的内存块操作,无需考虑类型对齐导致的地址计算偏差。

这一设计确保了内存块操作的便捷性与精确性,是管理大块内存的基础。

2.自由链表

为了管理程序返回给我们的内存,我们可以通过一个链式结构将其管理,我们叫其为自由链表

void* _freelist;

那么自由链表是如何将一个个内存块链接在一起的呢?

我们先假设所有的小内存块都是大于等于4或8个字节的(就是在32或64位下能够存下一个地址信息),我们可以让freelist存储一个内存块的地址,之后可以将下一个内存块的地址存在上一个内存块的前4或8个字节里面这样我们就能形成一个单链表来对内存块进行管理(至于小于4/8字节的如何处理,如何在内存块中存储地址我们后面实现的时候再说)

基本的成员变量我们已经确定接卸来就是对成员函数的实现。

3.获取并分配对象函数

根据内存池的原理,我们要向系统申请一块空间并分配给调用对象(空间大小T)👇

T* New()

{if (_memory == nullptr){_memory = (char*)malloc(1024 * 128);if (_memory == nullptr){throw std::bad_alloc();}}T* obj = (T*)_memory;_memory += sizeof(T);return obj;

}

既然是灰色的,那么一定是有问题的,并且这一段主要的问题是一个,但是有几个小细节问题不知道大家发没发先,我们一个一个说(注:申请内存这里我们先用malloc,最后替换成系统API,这个不算问题)

作者思考:先是正常分配空间,切空间给obj,之后memory向后移动…没问题呀…最后…

嗯,这样写会发现一个致命的问题,在最后的时候会出现超范围的情况,举例子(例子中的数值存存我瞎编的)就比放我们申请空间申请空间到了最后我还要向内存池(我们的大内存块)申请16个字节的空间但是我们的大内存块被前面夺舍的只剩下8字节了这时候明显要让内存池向系统再次申请空间,但是我们如何判断呢,我们要加一个成员变量。

作者想法:不知道这样写大家读起来是什么感受,我感觉这样写会更加贴近我们实现时候的思路,毕竟这里我的真实的思路是这样的,我们在设计一个东西的时候都是从最开始四处漏风一点一点完善的中途也一定会加又或是减东西,想听听大家的想法。

4.记录大块内存剩余字节数

所以为了精准管理大块内存的分配状态(避免重复申请或分配越界),需要一个变量实时记录当前大块内存中未被分配的剩余字节数,定义为:

size_t _remainBytes;

其核心作用是:

- 作为内存分配的“标尺”:当需要从大块内存中切割空间时,通过

_remainBytes判断剩余空间是否足够容纳一个T类型对象(结合sizeof(T)和指针大小的最大值); - 动态更新分配状态:每次从大块内存中切割出一块空间后,

_remainBytes会减去实际分配的字节数,确保下次分配时能基于最新的剩余空间做判断; - 触发新内存申请:当

_remainBytes小于所需分配的空间大小时,会触发新的大块内存申请),保证内存池始终有可用空间。

5.更新我们的获取并分配对象函数

我们增加了_remainBytes那么我们就要通过它来判断是可以分配空间韩式要重新申请空间。

T* New()

{//if (_memory == nullptr)//现在通过_remainBytes来判断if(_remainBytes < sizeof(T)){_remainBytes = 1024 * 128;_memory = (char*)malloc(_remainBytes);if (_memory == nullptr){throw std::bad_alloc();}}T* obj = (T*)_memory;_memory += sizeof(T);_remainBytes -= sizeof(T);return obj;

}

作者BB:虽然这里是高亮但是也有小问题,后面我们在说

5.freelist管理返回内存空间

我们想当程序用完之后换回来一个对象我们应该如何处理呢,上面我们设计freelist的时候也提到过,我们用freelist如何链接返回的内存呢,将下一块的内存地址如何存在这块内存中?

首先我们判断freelist是否为空,为空我们就直接将这块空间的地址保存在freelist,并让这块空间的前4或8位的地址指向空

void Delete(T* obj)

{if (_freelist == nullptr){_freelist = obj;*(int*)obj = nullptr;}else{...}

}

嗯,我们将obj的地址给了_freelist,再把obj前面置为空???

没错*(int*)obj = nullptr;这存32位下的地址没问题,但是64位下的地址就有大问题了,那我们该如何弄呢?

*(void**)obj = nullptr;

系统的说:在自由链表中,我们需要在空闲内存块的起始位置存储下一个块的地址(指针)。而指针的大小在32位系统是4字节,64位系统是8字节:

- 若用

*(int*)obj = nullptr;,在64位系统中会因int仅4字节而无法完整存储8字节的指针地址,导致链表信息被截断,出现内存访问错误。

而 void** 是“指向指针的指针”类型:

- 它会根据当前系统自动适配指针宽度(32位/64位)

*(void**)obj = nullptr;本质是将obj指向的内存块起始位置,以“指针变量”的方式赋值为nullptr- 无论在32位还是64位环境下,都能正确存储指针大小的地址信息,保证自由链表在不同架构下的兼容性

这种写法通过使用指针类型本身来操作内存,避免了固定类型(如 int)带来的平台局限性。

好接下来就是当_freelist != nullptr的情况,我们思考会发现,单链表我们可以直接头插,这样不仅效率高,还直观。

void Delete(T* obj)

{if (_freelist == nullptr){_freelist = obj;//*(int*)obj = nullptr;//错误*(void**)obj = nullptr;}else{*(void**)obj = nullptr;_freelist = obj;}

}

我们会发现,其实不用分情况,freelist为空的时候我们也完全可以用头插的思路来。

void Delete(T* obj)

{_freelist = obj;*(void**)obj = nullptr;

}

6.复个小盘

内存池的工作流程已逐步清晰:先从内存池申请内存块分配给对象,对象生命周期结束后,内存块回归内存池进入空闲列表(freelist)。但此时闭环尚未完整——需让回收的内存真正"循环起来"。

核心优化点在于分配逻辑:当需要新内存时,应优先从freelist中取用已回收的内存块,充分利用这些"闲置资源"。只有当所有回收内存都被重新分配(空闲列表为空),且当前内存池剩余空间不足时,才会申请新的内存块。

这种设计如同高效的资源调度:让"回归的牛马"先投入工作,只有所有的牛马再工作我们才要招新的牛马,所有闲置资源充分利用后再扩充新资源,既减少内存碎片,又提高整体利用率,形成完整的内存分配-回收-再利用闭环。

7.优先分配回收的内存块

所以我们还要回头处理下new,我们要优先分配freelist中挂的内存块。👇

T* New()

{T* obj = nullptr;//优先将换回来的内存分配出去if (_freelist){void* next = *((void**)_freelist);obj = (T*)_freelist;_freelist = next;}else{//处理最后的空间不足问题,如果最后一块剩余不足一个类型的大小则重新开空间/*if (_memory == nullptr)*/if (_remainBytes < sizeof(T)){_remainBytes = 1024 * 128;_memory = (char*)malloc(_remainBytes);if (_memory == nullptr){throw std::bad_alloc();}}obj = (T*)_memory;_memory += sizeof(T);_remainBytes -= sizeof(T);}return obj;

}

我们核心改变的是if判断的上半部分自由链表是否挂有返回的内存块,下半的逻辑没有改变。

_freelist是当前空闲块的首地址(void**)_freelist将其转换为"指向指针的指针"类型,等价于_freelist->next,这里通过指针类型转换直接操作内存,而非显式定义结构体成员。- 解引用后得到当前块中存储的"下一个空闲块地址",存入

next

8.收尾最后的细节工作

- ①内存对齐问题:

万一我们开的空间只有4个字节但是在64位下一个地址是8个字节很明显存不下怎么办?

当这种情况不论请求的是多大的空间,我们都可以直接就给它一个足够地址的空间,简单粗暴!

obj = (T*)_memory;

size_t bojSize = sizeof(T) < sizeof(void*) ? sizeof(void*) : sizeof(T);//处理开空间如果是小于地址长度字节数的情况

_memory += bojSize;//拿走的是一个T的对象的大小

_remainBytes -= sizeof(T);

- ②初始化问题:

我们用new去开好一块的时候都是经过初始化的,但是我们的内存池中还没有对我们开辟的空间进行处理!

T* New()

{T* obj = nullptr;//优先将换回来的内存分配出去if (_freelist){void* next = *((void**)_freelist);obj = (T*)_freelist;_freelist = next;}else{//处理最后的空间不足问题,如果最后一块剩余不足一个类型的大小则重新开空间/*if (_memory == nullptr)*/if (_remainBytes < sizeof(T)){_remainBytes = 1024 * 128;_memory = (char*)malloc(_remainBytes);if (_memory == nullptr){throw std::bad_alloc();}}obj = (T*)_memory;size_t bojSize = sizeof(T) < sizeof(void*) ? sizeof(void*) : sizeof(T);//处理开空间如果是小于地址长度字节数的情况_memory += bojSize;//拿走的是一个T的对象的大小_remainBytes -= sizeof(T);}//定位new,显示调用T的构造函数初始化new(obj)T;return obj;

}

到此我们的定长内存池的整体实现思路就告一段落了,如果有那里有细节问题欢迎大家在评论区中多多指点!

三,测试性能

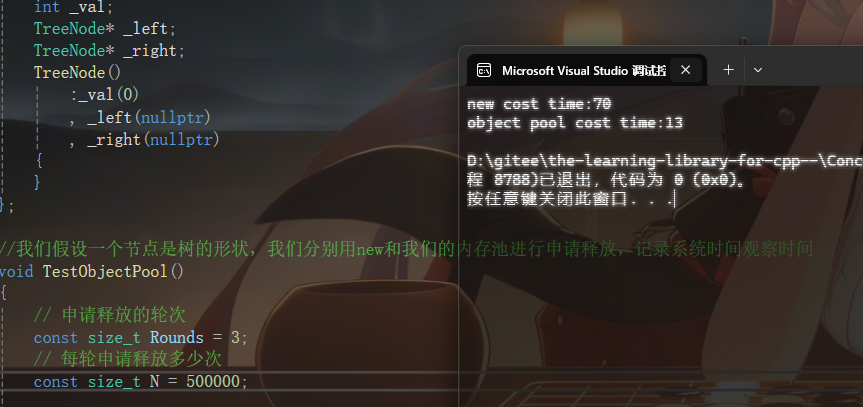

为了直观对比传统new/delete与我们设计的内存池在内存操作效率上的差异,我们专门设计了针对TreeNode节点的性能测试,通过量化时间消耗,清晰展现内存池的性能优势。

测试核心思路

本次测试聚焦频繁内存操作场景:假设我们需要反复创建和销毁大量TreeNode节点(模拟树结构构建与释放的高频场景),分别使用两种方式实现内存管理:

- 传统方式:通过

new申请内存、delete释放内存; - 内存池方式:通过自定义

ObjectPool内存池的New()和Delete()接口操作内存。

测试核心是记录两种方式完成相同次数内存申请/释放的时间消耗,通过时间差直接体现性能差距。

完整测试代码

#pragma once

#include <iostream>

#include <vector>

#include <time.h>

#include <new> using std::cout;

using std::endl;//定长内存池

//template<size_t N>

//class ObjectPool

//{

//

//};

template<class T>

class ObjectPool

{

public:T* New(){T* obj = nullptr;//优先将换回来的内存分配出去if (_freelist){void* next = *((void**)_freelist);obj = (T*)_freelist;_freelist = next;}else{//处理最后的空间不足问题,如果最后一块剩余不足一个类型的大小则重新开空间/*if (_memory == nullptr)*/if (_remainBytes < sizeof(T)){_remainBytes = 1024 * 128;_memory = (char*)malloc(_remainBytes);if (_memory == nullptr){throw std::bad_alloc();}}obj = (T*)_memory;size_t bojSize = sizeof(T) < sizeof(void*) ? sizeof(void*) : sizeof(T);//处理开空间如果是小于地址长度字节数的情况_memory += bojSize;//拿走的是一个T的对象的大小_remainBytes -= sizeof(T);}//定位new,显示调用T的构造函数初始化new(obj)T;return obj;}//用完的内存挂到freelist中 void Delete(T* obj){//因为上面用到定位new,所以要析构清理对象obj->~T();//if (_freelist == nullptr)//{// _freelist = obj;// //*(int*)obj = nullptr;//有问题// *(void**)obj = nullptr;//}_freelist = obj;*(void**)obj = nullptr;}private:char* _memory = nullptr;//一次性申请的大块内存void* _freelist = nullptr;//自由链表,来回切出去的内存size_t _remainBytes = 0;//大块内存在切分的时候的剩余字节数

};struct TreeNode

{int _val;TreeNode* _left;TreeNode* _right;TreeNode():_val(0), _left(nullptr), _right(nullptr){}

};//我们假设一个节点是树的形状,我们分别用new和我们的内存池进行申请释放,记录系统时间观察时间

void TestObjectPool()

{// 申请释放的轮次const size_t Rounds = 3;// 每轮申请释放多少次const size_t N = 500000;std::vector<TreeNode*> v1;v1.reserve(N);size_t begin1 = clock();for (size_t j = 0; j < Rounds; ++j){for (int i = 0; i < N; ++i){v1.push_back(new TreeNode);}for (int i = 0; i < N; ++i){delete v1[i];}v1.clear();}size_t end1 = clock();std::vector<TreeNode*> v2;v2.reserve(N);ObjectPool<TreeNode> TNPool;size_t begin2 = clock();for (size_t j = 0; j < Rounds; ++j){for (int i = 0; i < N; ++i){v2.push_back(TNPool.New());}for (int i = 0; i < N; ++i){TNPool.Delete(v2[i]);}v2.clear();}size_t end2 = clock();cout << "new cost time:" << end1 - begin1 << endl;cout << "object pool cost time:" << end2 - begin2 << endl;

}

测试结果与性能分析

从截图中可清晰看到:

- 传统

new/delete耗时:约70 ; - 内存池

ObjectPool耗时:约13; - 性能提升幅度:在80%,差距极其明显。

性能差距的核心原因

为什么内存池能有如此大的性能优势?关键在于两者的内存管理逻辑差异:

-

传统

new/delete的瓶颈:- 每次

new都需要向操作系统内核申请内存,涉及用户态与内核态的切换(耗时操作); - 频繁申请小块内存(如

TreeNode仅12字节)会导致内存碎片,后续申请可能需要遍历空闲内存链表,效率降低; - 每次

delete需要标记内存为空闲,同样涉及系统层内存管理操作。

- 每次

-

内存池的优化逻辑:

- 预申请+复用:一次性向系统申请大块内存(如1024个

TreeNode大小),后续申请直接从内存池的空闲链表中取用,避免频繁系统调用; - 无内存碎片:内存池针对固定大小的

TreeNode设计,申请的内存块大小统一,不会产生碎片; - 轻量释放:

Delete()仅将节点回收到空闲链表,不直接释放给系统,后续可重复使用,减少释放操作的开销。

- 预申请+复用:一次性向系统申请大块内存(如1024个

测试结论与适用场景

- 结论:在高频次、固定大小对象的内存操作场景下(如树、链表节点的频繁创建/销毁),内存池的性能远优于传统

new/delete,能带来数倍甚至一个数量级的性能提升。 - 适用场景:

- 数据结构:树、链表、图等需要大量节点动态管理的场景;

- 高性能场景:服务器并发处理、游戏帧循环、实时数据处理等对时延敏感的场景;

- 嵌入式开发:内存资源有限,需避免内存碎片和频繁系统调用的场景。

需要明确的是,定长内存池虽在以上说的特定场景下性能卓越,但并非适用于所有内存管理需求,若忽视其适用边界盲目使用,反而可能引入新的问题。以下三类场景中,需谨慎选择或避免使用定长内存池:

-

单次/低频次内存申请场景:预分配开销大于收益

定长内存池的核心优势建立在“高频复用”的基础上——通过“一次性预申请大块内存”摊薄系统调用开销,再通过“空闲链表复用”减少重复申请。但如果仅需偶尔分配1-2个对象(如程序启动时创建1个配置对象、运行中仅少数场景触发内存申请),内存池的“预申请逻辑”会变成“额外负担”:

典型场景:工具类程序(如本地文件解析工具)、仅初始化阶段需少量动态内存的程序。 -

动态大小对象场景:定长设计无法适配

定长内存池的核心约束是“对象大小固定”——所有分配的内存块尺寸均为max(sizeof(T), sizeof(void*))(适配T的大小与指针存储需求)。若程序需分配不同大小的对象(如同时分配int(4字节)、std::string(动态大小)、自定义结构体User(24字节)),定长内存池会面临两大问题:

解决方案:此类场景需改用“变长内存池”,通过“按大小区间分类管理空闲块”(如1-8字节、9-16字节、17-32字节等),适配不同大小的内存申请需求。 -

极端内存受限场景:预申请可能触发溢出

在嵌入式设备(如MCU内存仅几十KB)、实时系统(内存资源需严格管控)等场景中,定长内存池“固定预申请大块内存”的逻辑可能存在风险:

优化建议:针对内存受限场景,需将“固定预申请大小”改为“动态按需调整”——根据系统剩余内存动态确定预申请块的大小,或采用“分批次小批量预申请”(如每次申请32KB),避免一次性占用过多内存。

核心总结

定长内存池的价值在于“匹配特定场景的性能需求”,而非“替代所有内存分配方式”。实际开发中,需先明确内存申请的“频率、对象大小、内存资源限制”三大要素:

- 高频、固定大小、内存充足 → 优先使用定长内存池;

- 低频、动态大小、内存受限 → 优先使用

new/delete或定制化的变长内存池。

只有“场景与技术特性匹配”,才能最大化发挥内存池的性能优势,同时避免资源浪费或稳定性风险。

总结

Doro带着小花🌸来啦!奖励看到这里的你~咱们定长内存池的核心实现和性能优势,这会儿是不是已经看得明明白白啦~从解决传统new/delete又慢还容易堆碎片的老毛病,到实实在在适配多平台,把内存对齐、对象生命周期管理这些细节都补得妥妥的,最后实测一跑——高频场景下性能直接飙涨80%+,这波从“懂原理”到“做出能用的工具”,算是完美闭环啦~

不过这才只是内存池学习的小起点哦!像变长内存池、怎么搞线程安全、嵌入式能用的轻量方案,这些更有挑战性的方向,都超值得咱们挖深研究~要是宝子觉得今天这些内容帮到你了,别忘了点赞、收藏、关注呀!后面Doro还会和你一起跟着这个博主拆解更进阶的内存管理技术,就从底层优化的角度,一起啃更多性能难题,一步一步扎实进阶~