x86、arm、rsc-v指令集架构,指令集、OS、应用3者的关系

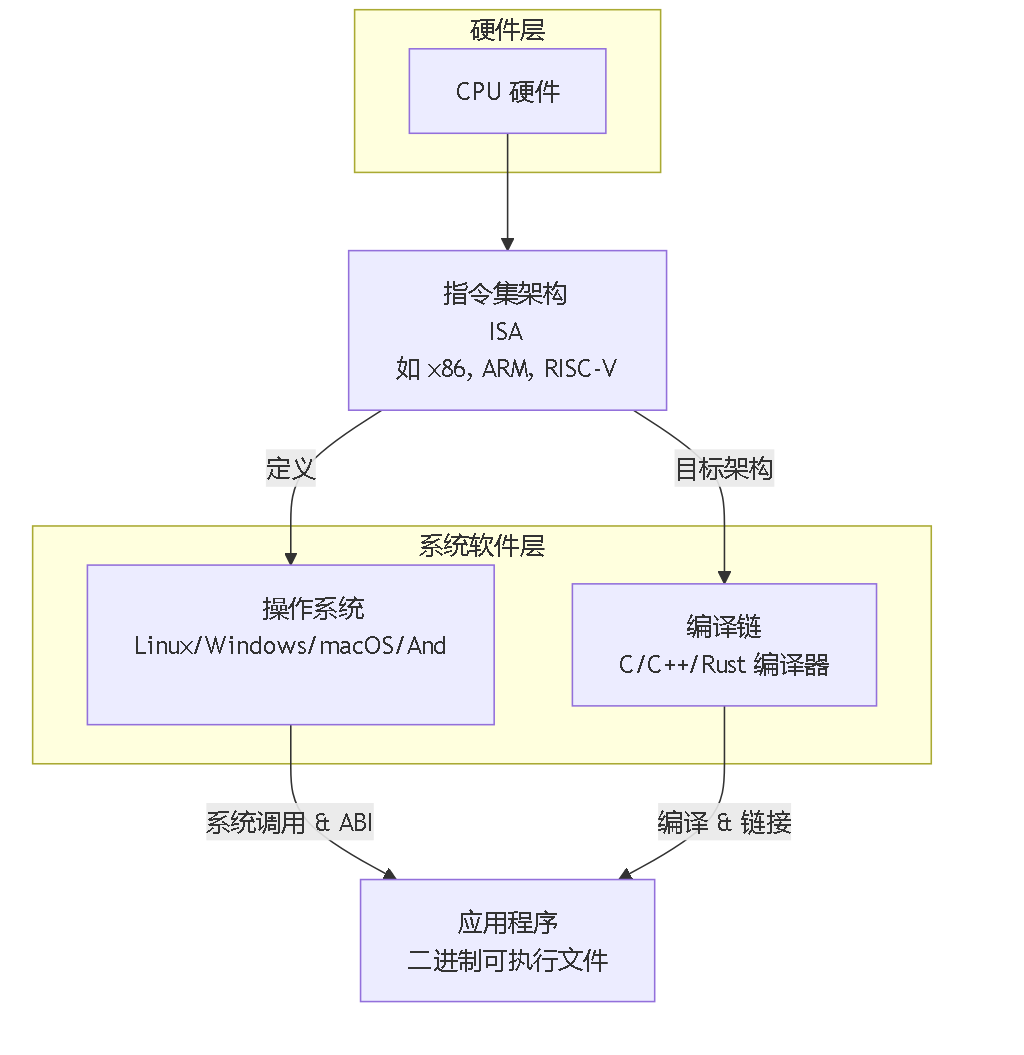

1. 核心概念关系图

下图清晰地展示了从底层硬件到上层应用的整个技术栈中,各核心组件之间的依赖与支撑关系。

2. 各层级详解

指令集架构是计算机的“世界观”与“母语”

角色:它是硬件和软件之间约定好的“合同”和“语言”。

功能:定义了CPU的基本操作(如加减乘除、内存读写)、寄存器、内存模型和异常处理等。

重要性:一种ISA(如x86)的二进制程序不能直接在另一种ISA(如ARM)的CPU上运行,这是所有兼容性问题的根源。

操作系统是资源的“大管家”

角色:它是唯一一个知道自己在哪种ISA上运行的系统软件。

与ISA的关系:

深度依赖:操作系统的内核(特别是进程调度、内存管理、异常中断处理部分)包含大量与ISA相关的汇编代码。例如,上下文切换时需要直接操作寄存器。

移植工作:将一个OS(如Linux)移植到一个新的ISA(如RISC-V)上,是一项艰巨的任务,需要重写这些底层代码。

硬件抽象:OS在ISA之上建立起一个统一的资源管理模型(进程、虚拟内存、文件等),并对上层应用提供统一的系统调用接口,从而隐藏了不同ISA和硬件的细节。

编译链是语言的“翻译官”

角色:将高级语言(如C++)或中级语言(如Rust)编写的源代码,“翻译”成目标ISA能够理解的机器码。

工作流程:

编译:将源代码编译成目标ISA的汇编代码(

.s文件)。汇编:将汇编代码转换成目标文件(

.o文件,包含机器码)。链接:将多个目标文件和库文件链接在一起,最终生成针对特定ISA和操作系统的可执行文件(如ELF、EXE)。

关键概念:

交叉编译:在A架构的机器上,编译生成能在B架构上运行的程序。这是为ARM、RISC-V等非x86设备开发软件的必备技能。

ABI:应用程序二进制接口,可以看作是ISA和OS共同制定的“二进制层面的调用约定”,规定了函数如何调用、参数如何传递、数据如何对齐等。编译链必须遵循目标平台的ABI。

应用程序是最终的“消费者”

角色:最终用户直接使用的软件。

运行方式:

编译型语言应用:被编译链翻译成纯粹的本地机器码,直接通过OS的接口在CPU上高效运行。其二进制文件与ISA强绑定。

解释型语言应用:源代码由一个解释器(如Python解释器)逐行读取并执行。解释器本身是一个被编译过的、针对特定ISA和OS的可执行文件。因此,只要对应架构上有合适的解释器,同一份源代码就能运行。

虚拟机语言应用:源代码被编译成中间字节码(如Java的.class文件),然后在虚拟机(如JVM)中运行。虚拟机同样是一个被编译过的本地程序。它的存在增加了一层抽象,使得“一次编写,到处运行”成为可能。

3. 结合不同ISA的实践影响

| 组件 | x86 | ARM | RISC-V |

|---|---|---|---|

| 指令集 | 复杂、封闭、统一 | 精简、授权、碎片化 | 精简、开源、模块化 |

| OS运行部署 | “一个镜像通吃” 统一的UEFI/BIOS和硬件标准。 | “一个家族,多个镜像” 需为不同设备(如树莓派、手机)定制镜像,但UEFI正趋于统一。 | “一个设备,一个镜像” 高度碎片化,严重依赖为特定芯片/开发板定制OS。 |

| 编译链 | 极度成熟 GCC, Clang, MSVC完美支持。 | 非常成熟 工具链完善,交叉编译流程顺畅。 | 快速发展中 GCC/LLVM官方支持,但部分底层工具和优化仍在完善。 |

| 应用开发 | 分发二进制包 生态成熟,依赖管理方便。 | 分发二进制包 移动端生态稳固。 | 从源码编译是常态 生态早期,分发二进制包困难,Docker多架构镜像是重要补充。 |

| 性能优化 | 工具强大但指令集复杂,手动优化难。 | 在移动和嵌入式领域优化经验丰富。 | 潜力巨大 模块化设计允许针对特定扩展(如矢量计算)进行极致优化。 |

4. 总结与核心结论

ISA是根基:指令集架构是整个软件栈的基石,它决定了上层的OS、编译器和应用软件的运行模式。

OS是承上启下的枢纽:它紧密依赖ISA,并为应用提供统一的运行环境。OS的移植是开启一个新ISA生态的关键一步。

编译链是关键的桥梁:它是将人类可读的代码转化为机器可执行指令的核心工具,其成熟度直接决定了该ISA的软件开发效率。

应用生态是价值的体现:一个ISA的成功,最终取决于其之上能运行多少、多好的应用软件。丰富的应用生态反过来会巩固ISA的市场地位。

趋势展望:从x86到ARM再到RISC-V,我们正从高度标准化的计算时代走向多元化、异构化的计算时代。这对开发者提出了更高要求(需要掌握交叉编译、关注ABI等),但也带来了前所未有的创新机遇,尤其是在AI、物联网等需要深度定制计算的领域。