储能的“胜负手”:容量、策略与经济性如何平衡?

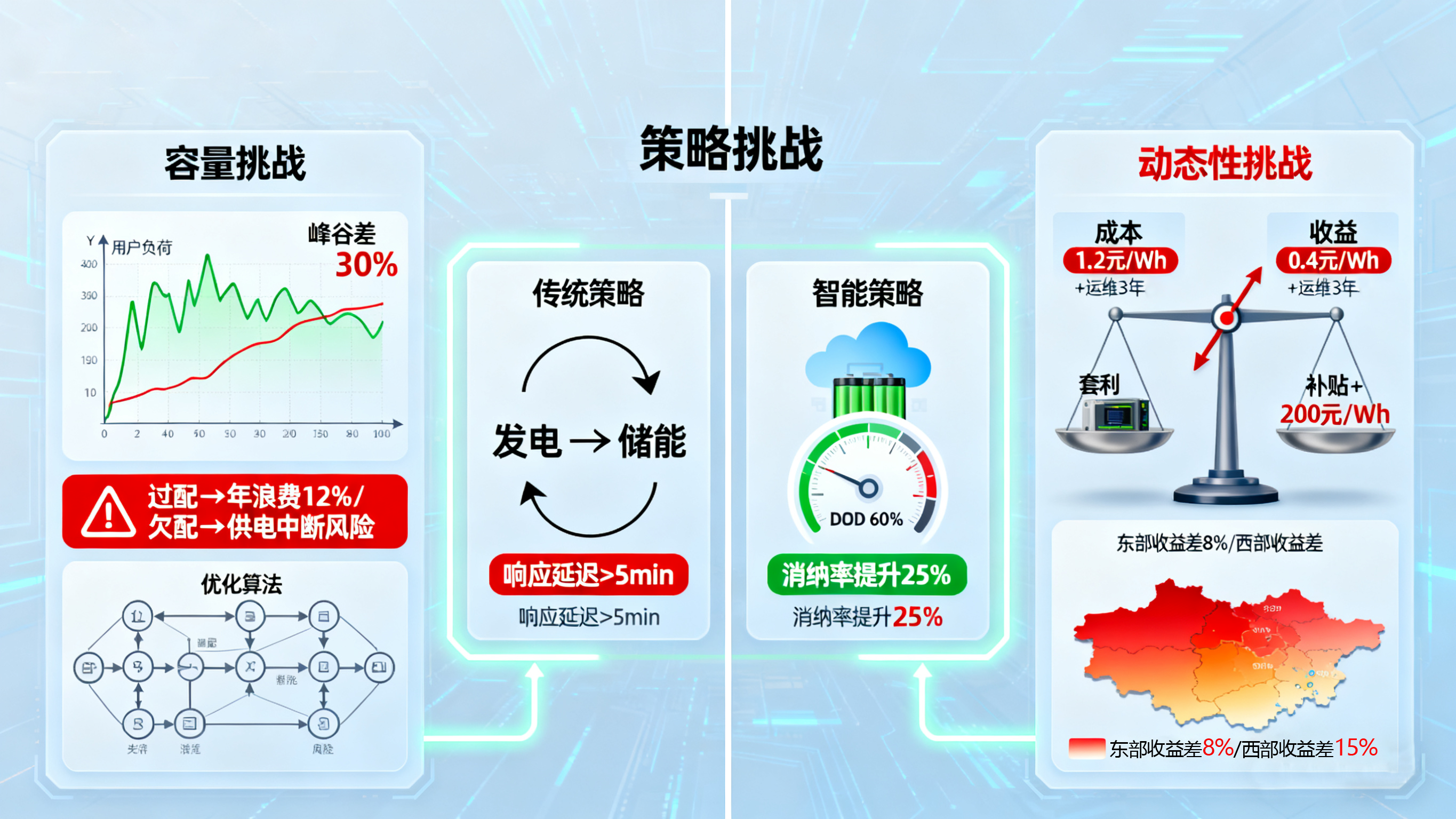

在追求绿色电力直接交易(绿电直连)的道路上,风电、光伏的间歇性与波动性始终是横亘在理想与现实之间的一道鸿沟。而储能系统的“嵌入”,正成为填补这道鸿沟、实现绿电直连稳定化与商业化的关键钥匙。然而,将储能简单地接入系统远远不够,其真正的价值发挥,高度依赖于精确的容量配置、智能的充放策略和严谨的经济性模型这三者的协同优化。

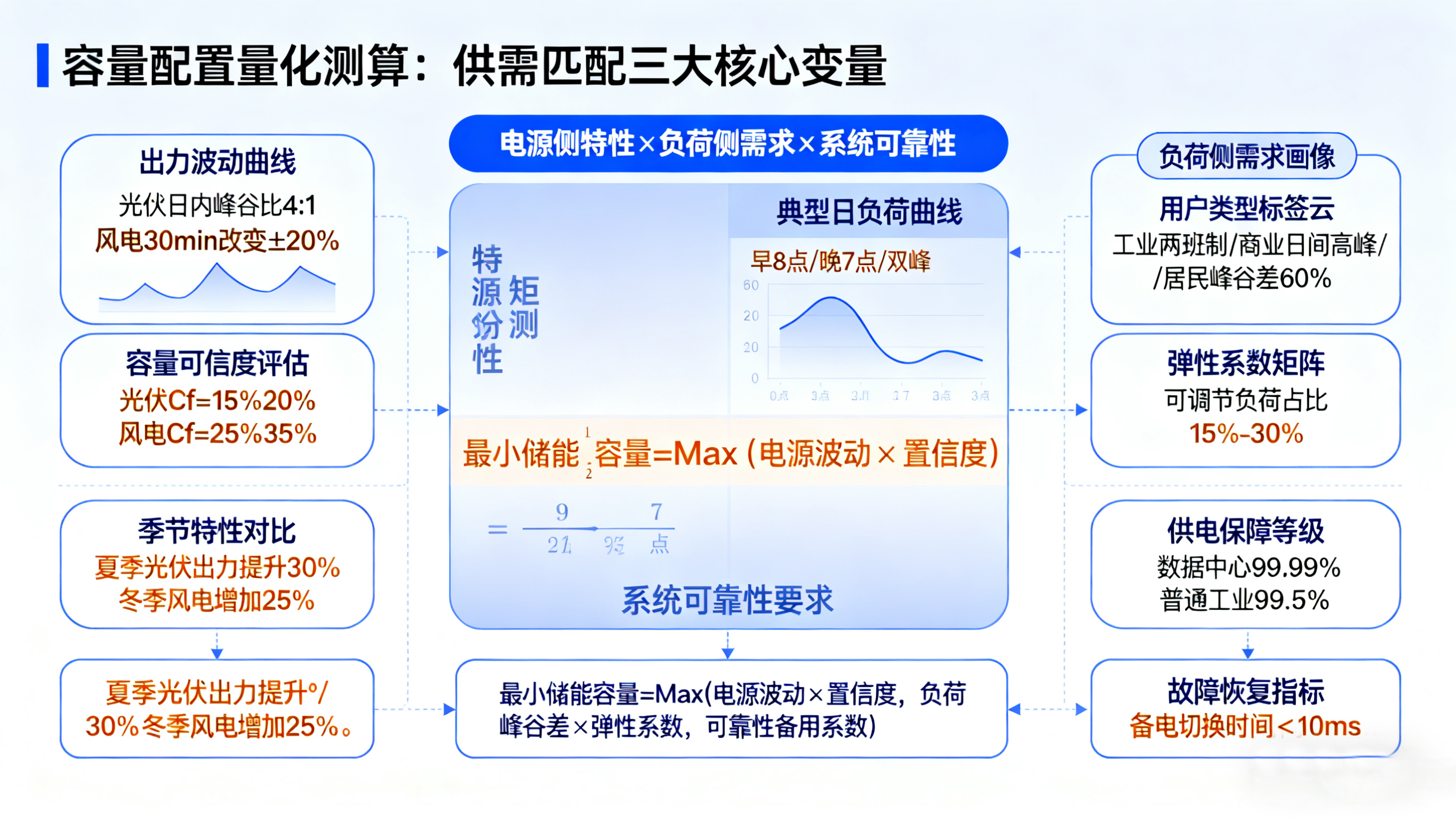

一、容量配置:以 “供需匹配” 为核心的量化测算

储能容量配置是储能 “嵌入” 直连系统的基础,需兼顾绿电波动性治理、用户负荷需求与系统成本控制,核心是通过量化模型实现 “需求 - 容量” 的精准匹配,避免 “过配” 导致的资源浪费或 “欠配” 引发的系统不稳定。从影响因素来看,容量配置需围绕三大核心变量展开:

1、电源侧特性分析

不同类型绿电的波动规律差异显著,对直连的风电场或光伏电站进行长时间序列(通常为整年)的发电出力分析,精确把握其波动规律、弃电率以及极端天气下的发电特性。

2、负荷侧需求画像

用户用电模式直接决定储能的 “充放需求”,分析用电企业的负荷曲线,识别其用电高峰、低谷以及生产计划带来的负荷变化。理想状态是实现发电与负荷的自我平衡。

3、系统可靠性要求

不同直连场景对供电保障的要求不同,直接影响储能容量冗余设计,明确系统需要达到的供电可靠性标准(如,保证95%或99%的时间负荷由绿电直接满足),这将直接决定储能容量的下限。

通过建立数学模型,以“平滑波动、减少弃电、提升自发自用率”为目标,寻找到在全生命周期内技术经济性最优的储能容量配置方案。

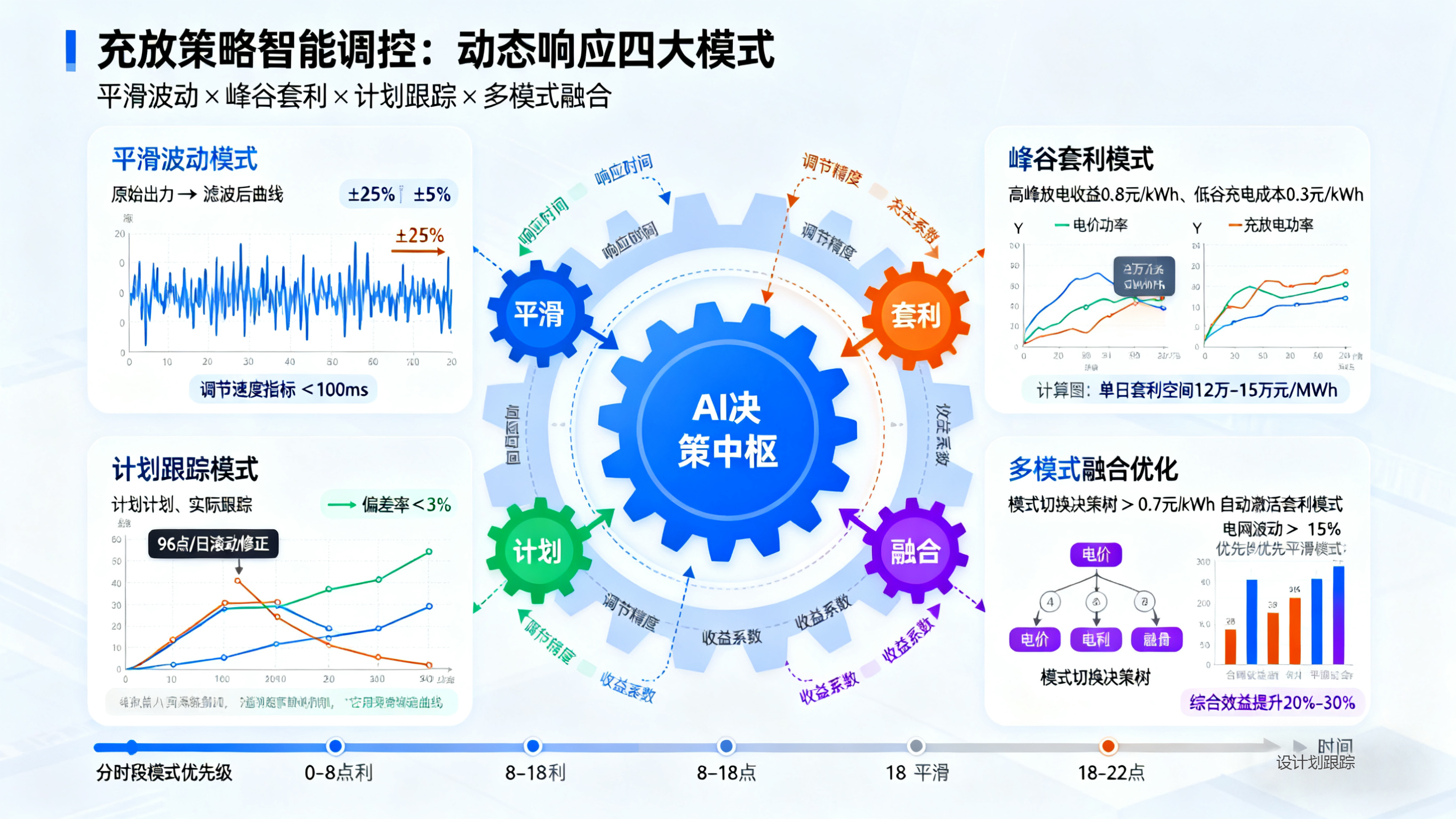

二、充放策略:以 “动态响应” 为目标的智能调控

储能 “嵌入” 直连系统后,充放策略的科学性直接影响绿电消纳率与储能寿命,核心是通过实时数据采集与智能算法,实现 “按需充放、精准调控”,避免 “盲目充放” 导致的绿电浪费或储能损耗。主要策略模式包括:

- 平滑波动模式: 以“平抑波动、匹配负荷” 为核心,采用 “实时功率平衡” 调控,通过直连系统的监控平台实时采集绿电出力与用户负荷,基于超短期功率预测,对新能源出力的分钟级、小时级波动进行快速充放电,确保送入电网或直接供给用户的电力平稳。

- 峰谷套利模式: 在电价低谷时(或新能源大发导致内部电价低时)充电,在电价高峰时(或负荷高峰时)放电,直接创造经济收益。

- 计划跟踪模式: 严格按照与电网或用户签订的发电/供电计划曲线运行,利用储能弥补实际发电与计划的偏差,避免考核罚款。

- 多模式融合优化: 高级策略能够融合以上多种模式,根据实时电价、天气预测、负荷需求、储能状态(SoC)等多维信息,动态调整充放电行为,实现综合价值最大化。

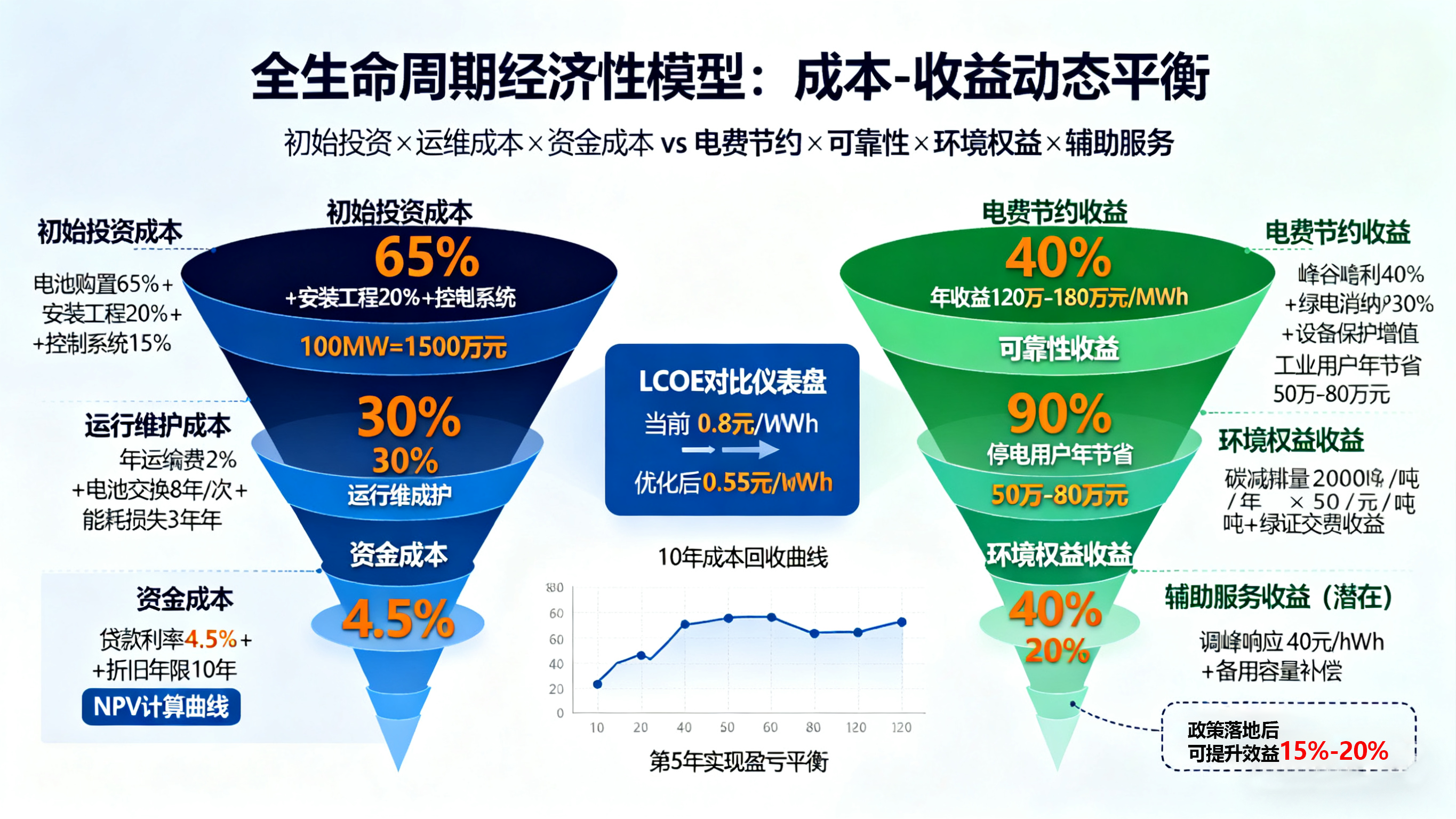

三、经济性模型:以 “全生命周期” 为维度的成本收益测算

储能 “嵌入” 直连系统的可持续性,依赖于科学的经济性模型支撑,核心是通过全生命周期成本(LCC)与收益测算,判断储能投入的合理性,为项目决策提供量化依据。

1、成本构成

初始投资成本:涵盖储能电池、PCS(储能变流器)、BMS(电池管理系统)、土建安装成本、软硬件系统成本。

运行维护成本:包括设备定期巡检、电池更换、软件升级等费用。

资金成本: 贷款利率、资金占用成本。

2、收益来源

电费节约收益:通过峰谷套利和提升绿电自用率,减少外购高价电网电量。

可靠性收益:避免因供电不稳定导致的生产中断损失。

环境权益收益:实现更高比例的绿电消费,提升碳减排量,可能转化为碳资产收益或品牌价值。

辅助服务收益(潜在):在政策允许下,参与电网调频等辅助服务市场获取额外收入。

储能“嵌入”绿电直连系统,绝非简单的“1+1”物理组合,而是一个复杂的系统工程。容量配置是它的“体格”,充放策略是它的“智慧”,经济性模型则是它的“生存法则”。只有将三者深度耦合,进行一体化设计与优化,才能让储能真正发挥其“稳定器”和“价值放大器”的作用,驱散绿电直连道路上的不确定性,使其从一项前沿探索,成长为坚实可靠的绿色能源解决方案。