网络攻防技术:网络安全攻击概述

在数字化浪潮席卷全球的今天,网络攻击已从理论威胁演变为悬在每个人头顶的达摩克利斯之剑。

1988年,互联网世界发生了首起有关安全的事件——蠕虫事件,几千台装有Unix操作系统的主机受到入侵。经过分析得知,蠕虫利用BsdUnix电子邮件程序中的一个调试后门和一个关于串处理函数的错误侵入系统。

这仅仅是开始。近三十年后,2017年爆发的WannaCry勒索病毒在短短三天内感染了全球约20万台计算机,给包括英国国家健康服务系统(NHS)在内的众多机构造成了数十亿美元的损失。

网络攻击不再是电影中的科幻场景,而是我们每天都需要面对的现实威胁。

01 网络安全威胁全景

网络攻击,也称为网络入侵,指的是网络系统内部发生的任何违反安全策略的事件。这些事件可能来自系统内部或外部,可能是故意的也可能是无意的。

从广义上讲,网络安全威胁泛指任何潜在的对网络安全造成不良影响的事件,包括自然灾害,非恶意的人为损害以及网络攻击等。

从狭义上看,它则指各类网络攻击行为。

典型网络安全事件回顾

历史总在不断重演,而网络攻击的形式和规模却在不断升级。

互联网首起蠕虫事件(1988年):这场早期互联网攻击揭示了即使没有恶意目的,代码中的简单缺陷也可能导致大规模瘫痪。它不仅是技术上的里程碑,更让人们首次意识到网络安全威胁的现实性。

莫里斯蠕虫事件(1988年):康奈尔大学学生罗伯特·莫里斯创造了这一病毒,它摧毁了美国国防部及其高级研究机构所拥有的美国最大的网络,使6000多台计算机陷于瘫痪,直接经济损失高达9800万美元。

WannaCry勒索病毒(2017年):这一事件彰显了现代网络攻击的破坏力。它结合了蠕虫的自我传播能力和勒索病毒的破坏性,形成了“勒索蠕虫”这一新型威胁。

WannaCry不同于传统病毒,它可以自动在内网散播,让病毒在短时间内感染许多系统。它利用了美国国家安全局泄露的EternalBlue漏洞,攻击存在微软Windows操作系统漏洞的电脑。

受感染的计算机会显示一条信息,声称用户系统内的文件已被加密,要求支付价值约300美元的比特币才能赎回。

这一事件影响了至少150个国家的20万台电脑,扰乱了医院运营,使医护人员无法访问病人病历,甚至导致救护车被迫改道。

网络安全威胁成因分析

技术因素:系统的薄弱环节

技术漏洞是网络攻击者最常利用的突破口。

-

协议缺陷:WannaCry利用的正是Windows系统Server Message Block(SMB)协议中的漏洞。这类缺陷存在于基础通信协议中,影响范围广泛。

-

软件漏洞:无论是操作系统还是应用程序,都可能存在编码缺陷或设计漏洞。例如,首例互联网蠕虫就利用了BsdUnix电子邮件程序中的一个调试后门。

-

策略弱点:不适当的安全配置和访问控制策略会成为攻击者的捷径。许多物联网设备因成本限制未内置安全功能,成为攻击者的“跳板”。

-

硬件漏洞:随着物联网设备数量的爆发式增长,硬件层面的安全问题日益凸显。2024年针对工业物联网(IIoT)的攻击事件增长了127%,其中83%利用了设备固件漏洞或弱密码缺陷。

人为因素:最脆弱的防线

技术再完善,人为疏忽仍可能让所有防御土崩瓦解。

-

安全意识不足:许多用户对网络安全的认识不足,缺乏必要的安全意识,容易受到各种网络攻击手段的欺骗。

-

密码管理不当:使用弱密码、多个账户共用相同密码等行为,为攻击者提供了便利。

-

内部威胁:企业内部员工滥用权限、泄露商业秘密等行为也是一个重要的信息安全威胁。

-

社交工程操纵:攻击者通过操纵人类心理获取敏感信息。常见的社交工程手段包括假冒邮件、电话欺诈以及伪装成公司内部人员等。

02 网络攻击技术剖析

网络攻击的四种类型

根据攻击者与被攻击者之间的交互关系,网络攻击可分为四种基本类型:

-

本地攻击:攻击者通过实际接触被攻击的主机而实施的攻击。这种攻击难以防御,因为攻击者往往能够接触到物理设备。

-

主动攻击:攻击者直接对被攻击主机运行的开放网络服务(如Web、FTP、Telnet等)实施攻击。包括漏洞扫描、远程口令猜解、拒绝服务攻击等。

-

被动攻击:攻击者对被攻击主机的客户程序(如浏览器、邮件接收程序等)实施攻击。这类攻击通常需要用户的“配合”,如阅读带有木马的邮件,浏览挂有木马的网站等。

-

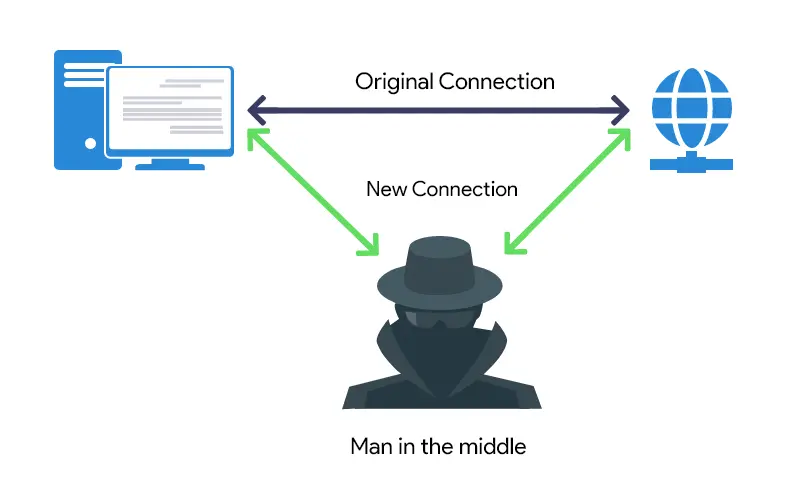

中间人攻击:攻击者处于被攻击主机的某个网络会话的中间人位置,进行数据窃取、破坏或篡改。防御此类攻击需为网络通信提供可靠的认证与加密机制。

网络攻击的步骤与方法

一个完整的、有预谋的网络攻击通常包括以下五个阶段:

-

信息收集:攻击者首先会尽可能多地收集目标的相关信息,包括网络信息(域名、IP地址、网络拓扑)、系统信息(操作系统版本、开放服务版本)和用户信息(用户标识、邮件账户等)。主要技术手段有利用公开信息服务、主机扫描与端口扫描、操作系统探测等。

-

权限获取:在信息收集的基础上,攻击者会尝试获取目标系统的读、写、执行等权限。主要技术手段包括口令猜测、系统漏洞利用或特洛伊木马植入。

-

安装后门:为了更方便、更隐蔽地控制目标系统,攻击者会安装后门程序。这些后门使得攻击者可以随时重新进入系统,而不必重复之前的攻击步骤。

-

扩大影响:以已攻陷的系统为“跳板”,攻击者会继续对目标网络内的其他主机进行攻击,最大限度地扩大攻击影响。这一阶段常使用嗅探技术和假消息攻击。

-

消除痕迹:为了尽可能长久地控制目标并防止被识别和追踪,攻击者会清除各种日志及审核信息。

下表展示了攻击流程与防御措施的对应关系:

| 攻击步骤 | 攻击者的目标 | 防御者的应对策略 |

|---|---|---|

| 信息收集 | 识别目标网络和系统中的有效信息 | 限制信息暴露,监控扫描活动 |

| 权限获取 | 获取系统访问权限 | 强化身份验证,及时修补漏洞 |

| 安装后门 | 维持持久访问能力 | 定期检查系统进程和开放端口 |

| 扩大影响 | 横向移动,控制更多系统 | 实施网络分段,限制不必要的连接 |

| 消除痕迹 | 清除证据,避免被发现 | 启用完整的审计日志并定期检查 |

03 网络攻击发展趋势

网络攻击技术不断演进,呈现出三个显著的发展趋势:

AI降低攻击门槛,自适应安全体系成防御核心

人工智能技术的普及正在重塑网络攻击模式。攻击者可利用AI工具自动化生成逼真的钓鱼邮件、批量扫描系统漏洞,甚至通过机器学习优化攻击路径。

这使攻击效率提升3-5倍的同时,显著降低了技术门槛——即使技术能力不高的攻击者也能利用AI工具发动有效攻击。

应对这一趋势,自适应安全体系通过AI实时学习攻击特征与业务行为基线,实现从“被动拦截”到“主动预测”的转变。

量子计算威胁加密体系,量子抗性加密加速落地

量子计算的突破对现有加密体系构成根本性威胁。据IBM研究,一台具备4096个量子比特的量子计算机,理论上可在24小时内破解当前广泛使用的RSA-2048加密算法。

此类技术预计将在未来5-8年内进入实用阶段,这意味着当前存储的加密数据(如金融交易记录、医疗档案)可能在未来被“提前破解”。

防御端的应对策略聚焦于量子抗性加密(PQC)技术。美国国家标准与技术研究院(NIST)已选定CRYSTALS-Kyber作为首个标准化的量子安全密钥封装机制。

物联网扩大攻击面,安全芯片筑牢硬件防线

物联网设备的爆发式增长使网络攻击面呈几何级扩张。大量物联网设备因成本限制未内置安全功能,成为攻击者的“跳板”。

防御技术的关键突破在于物联网安全芯片的普及。这类芯片集成硬件级加密引擎、安全启动、物理篡改检测等功能,从底层阻断固件篡改、密钥窃取等攻击路径。

04 构建主动免疫的安全体系

面对日益复杂和智能化的网络攻击,传统的“边界防护”思维已不足以应对。企业需要建立“预测-防御-检测-响应-恢复”的闭环体系,将安全能力嵌入业务全生命周期。

未来网络安全的竞争,本质是“安全韧性”的竞争。组织需将防御思维从“发生后修复”转向“发生前免疫”,通过持续优化安全策略、强化员工安全意识、投资前沿防御技术,构建“即使被突破也能快速恢复”的弹性体系。

七国集团(G7)在2017年WannaCry攻击后承诺将联手打击黑客活动。这种国际合作应对网络威胁的趋势将越来越重要,因为网络攻击早已超越国界,成为全球性问题。

网络空间中的攻防对抗是一场没有终点的马拉松。WannaCry事件中,那位网名为“MalwareTech”的22岁英国研究者无意中发现了病毒的“自毁开关”,阻止了攻击的扩大——这提醒我们,即使在最黑暗的时刻,人类智慧的光芒依然能找到突破口。

在这个由代码构成的世界里,最大的安全漏洞或许不在系统中,而在我们的意识里。