以太网数据报文各协议字段深度解析(第一、二章)

以太网数据报文各协议字段深度解析(第一、二章)

第一章 以太网数据报文:从“是什么”到“怎么传”的基础认知

咱们先从最基础的“以太网是什么”聊起——你每天用电脑连WiFi、插网线上网,背后跑的基本都是以太网。它不是凭空出现的,而是经历了几十年的迭代,才成了现在局域网里的“绝对主角”。

1.1 以太网的“前世今生”:为什么它能淘汰其他技术?

早在上世纪70年代,计算机之间的“沟通”还很混乱:不同厂家的设备用不同的连接方式,就像说不同语言的人没法聊天。1973年,施乐公司PARC实验室的工程师罗伯特·梅特卡夫,画了一张关于“多台计算机共享传输线路”的草图,这就是以太网的雏形。

当时他给这个技术起名为“Ethernet”,灵感来自“以太(Ether)”——19世纪科学家认为光传播需要的介质,梅特卡夫觉得自己的技术就像“让数据在‘以太’里流动”。1983年,施乐、英特尔、DEC三家公司联合推出了第一个商用以太网标准(10Mbps),这一年也被称为“以太网元年”。

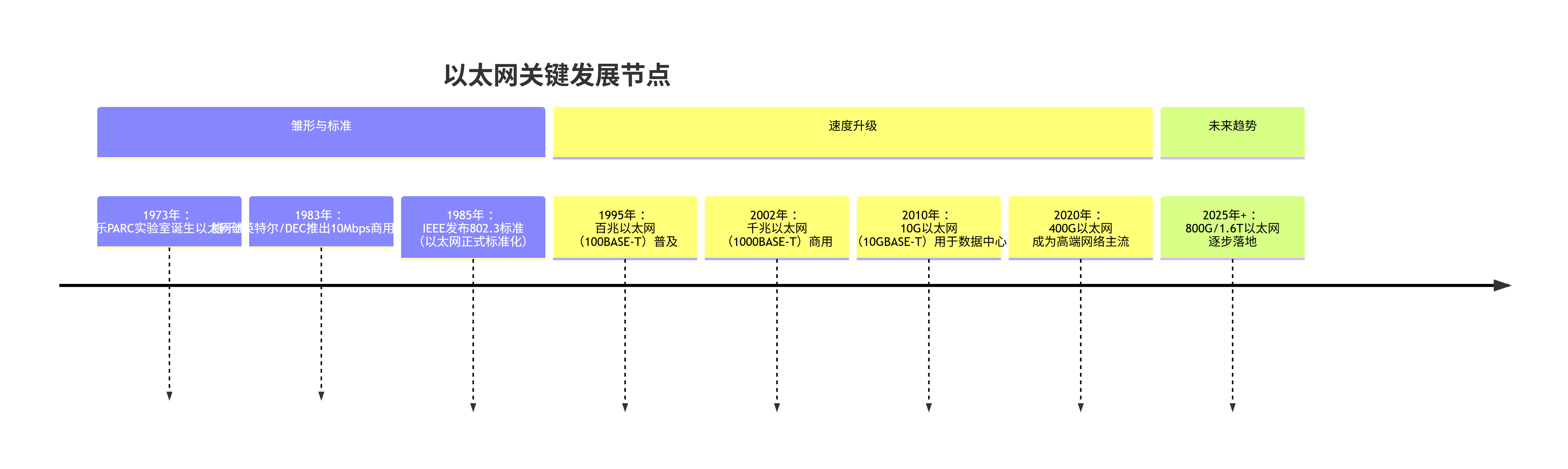

后来IEEE(国际电气与电子工程师协会)接手制定了更统一的标准,也就是我们常说的IEEE 802.3。接下来的几十年里,以太网一路“升级打怪”:1995年百兆以太网(100Mbps)普及,2002年千兆以太网(1Gbps)走进企业,2010年10G以太网开始用于数据中心,现在400G、800G以太网已经成了高端网络的“标配”。

为什么以太网能淘汰令牌环(Token Ring)、FDDI这些竞争对手?核心就三个:便宜、好扩展、兼容性强。比如令牌环需要专门的设备管理“令牌”(只有拿到令牌才能发数据),成本高;而以太网只要一根网线、一个交换机,随便加电脑都能连,小企业也用得起。

用一张时间轴图,咱们更直观地看它的发展:

1.2 以太网数据报文的“家族体系”:协议栈就像快递系统

咱们平时说的“以太网数据报文”,其实不是一个“单一文件”,而是像快递包裹一样——从“客户寄件”到“快递员送货”,要经过好几层“打包”,每一层都有自己的规则。这个“打包规则体系”就是TCP/IP协议栈。

我拿快递系统类比,你一下子就能懂:

- 应用层:比如你要寄的“手机”(对应HTTP请求、DNS查询这些应用数据),是最核心的“内容”;

- 传输层:给手机套上“快递袋”,写上“收件人电话”(对应TCP/UDP的端口号,比如Web服务器用80端口);

- 网络层:把快递袋放进“纸箱”,写上“收件人地址”(对应IP地址,比如百度服务器IP 180.101.49.11);

- 数据链路层:给纸箱贴“快递面单”,写上“收发件人快递点编号”(对应MAC地址,比如你家路由器的MAC);

- 物理层:把纸箱变成“运输车能运的信号”(对应网线里的电信号、光纤里的光信号)。

每层的“打包产物”有不同的名字,咱们整理成表格更清楚:

| TCP/IP协议层 | 对应OSI层 | 核心协议 | 数据单元名称 | 类比(快递系统) | 关键作用 |

|---|---|---|---|---|---|

| 应用层 | 7层 | HTTP、FTP、DNS | 数据(Data) | 客户要寄的物品(手机、文件) | 定义“传什么”(比如网页内容) |

| 传输层 | 4层 | TCP、UDP | 段(Segment)/ datagram | 套快递袋(写收件人电话) | 确保“传给对的应用”(端口号) |

| 网络层 | 3层 | IP、ICMP、ARP | 数据包(Packet) | 装纸箱(写收件人地址) | 确保“传到对的电脑”(IP地址) |

| 数据链路层 | 2层 | 以太网(802.3) | 帧(Frame) | 贴快递面单(写快递点编号) | 确保“传到对的设备”(MAC地址) |

| 物理层 | 1层 | 以太网物理层 | 比特流(Bit) | 转成运输车能运的信号 | 确保“信号能传出去”(电/光信号) |

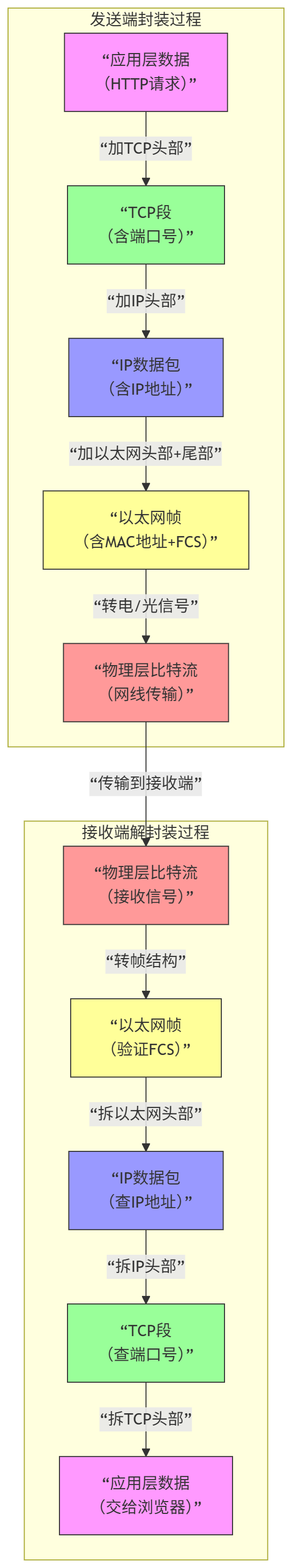

那这些层是怎么“协作打包”的?咱们用一张图展示从应用层“数据”到物理层“比特流”的过程——每一层都给上层的“产物”加个“头部”(就像快递每层加包装),到了接收端再反向“拆包”:

1.3 一个完整的“旅程”:访问百度时报文的一生

光说理论太抽象,咱们拿“你用电脑访问www.baidu.com”这个场景,拆解报文从“出发”到“回家”的全流程——就像跟踪一个快递从你家寄到百度服务器,再寄回来的过程。

第一步:应用层“生成需求”

你在浏览器里输入“www.baidu.com”,点击回车——浏览器马上生成一个“HTTP请求”,内容大概是“请把百度首页的HTML代码发给我”,这就是应用层的“原始数据”。

第二步:传输层“加快递袋”(TCP封装)

因为网页访问需要“可靠传输”(不能丢包,不然首页会缺一块),所以用TCP协议。TCP会给HTTP数据加一个“头部”,里面包含:

- 源端口:你电脑上浏览器的随机端口,比如12345(相当于你家的电话,方便百度回电);

- 目的端口:百度Web服务器的80端口(相当于百度的“客服电话”,专门接网页请求);

- 序号:比如12345(相当于给数据编上号,方便百度按顺序拼接)。

这样一来,HTTP数据就变成了“TCP段”。

第三步:网络层“装纸箱”(IP封装)

接下来IP协议上场,给TCP段加“IP头部”,里面关键信息是:

- 源IP地址:你电脑的IP,比如192.168.1.100(相当于你家的地址);

- 目的IP地址:百度服务器的IP,比如180.101.49.11(相当于百度公司的地址);

- TTL:128(相当于“快递有效期”,每经过一个路由器减1,防止快递在网上“迷路”)。

现在,TCP段变成了“IP数据包”。

第四步:数据链路层“贴面单”(以太网帧封装)

你的电脑在局域网里,要先把数据包发给路由器(网关),所以需要MAC地址(相当于路由器的“快递点编号”)。以太网会给IP数据包加“头部”和“尾部”:

- 源MAC地址:你电脑网卡的MAC,比如00-AA-BB-CC-DD-EE(相当于你家楼下快递点的编号);

- 目的MAC地址:路由器的MAC,比如00-11-22-33-44-55(相当于区域快递中心的编号);

- FCS:4字节的校验码(相当于快递单上的“防伪码”,防止数据损坏)。

此时,IP数据包变成了“以太网帧”——这是能在网线里传输的“最终形态”。

第五步:物理层“发出去”(比特流传输)

你的电脑网卡把以太网帧转换成“电信号”,通过网线传到路由器。路由器收到后,会拆到IP层,看目的IP是180.101.49.11,然后查路由表,把数据包转发给下一个路由器,一路传到百度服务器。

第六步:接收端“拆包”+“回复”

百度服务器收到比特流后,反向解封装:先转成以太网帧(验FCS)→拆出IP数据包(查目的IP)→拆出TCP段(查目的端口80)→拆出HTTP请求(交给Web服务器处理)。

Web服务器处理后,生成“HTTP响应”(包含百度首页的HTML代码),然后按同样的流程封装成TCP段→IP数据包→以太网帧,再通过路由器传回到你的电脑,最后浏览器解析HTML,显示出百度首页。

整个过程用时序图展示更清晰:

第二章 数据链路层:以太网帧的“贴身包装”解析

咱们上一章说过,以太网帧是数据链路层的“产物”,相当于给IP数据包套的“贴身包装”——它的核心作用是“在局域网里找到对的设备”(靠MAC地址),同时“确保数据没损坏”(靠FCS)。

但以太网帧不是只有一种“款式”,主要分两种:Ethernet II帧和802.3帧。就像衣服有“休闲款”和“正装款”,各有各的用途。

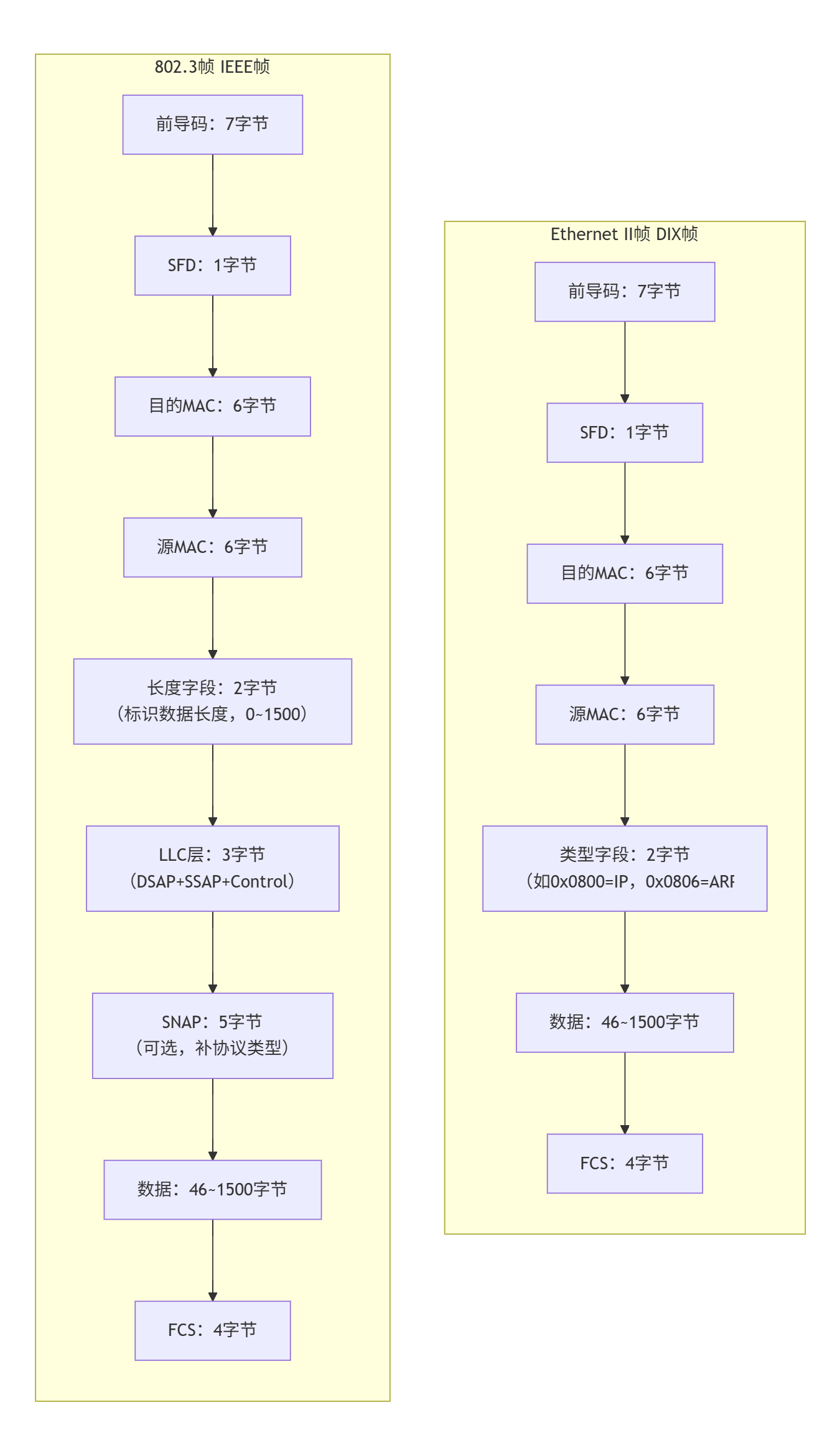

2.1 以太网帧的两种“主流款式”:Ethernet II vs 802.3

为什么会有两种格式?这要追溯到以太网早期的“路线分歧”:

- 1983年施乐、英特尔、DEC推出的“DIX以太网”(DIX是三家公司首字母),用的是Ethernet II帧,特点是有个“类型字段”,直接告诉接收端“里面装的是什么上层协议”(比如IP、ARP);

- 后来IEEE制定802.3标准时,觉得应该更“灵活”,把“类型字段”改成了“长度字段”,用来标识“数据部分的长度”,但这样就没法直接识别上层协议了——所以又加了个“LLC层”(逻辑链路控制层)来补这个功能,这就是802.3帧。

现在咱们用一张对比图,看两者的核心差异:

简单说,两种帧的“适用场景”完全不同:

- Ethernet II帧:现在99%的场景都用它!比如我们平时上网、看视频、传文件,TCP/IP协议栈里的IP数据包,都是用Ethernet II帧封装的——因为“类型字段”直接高效,不用多一层LLC处理;

- 802.3帧:主要用在工业控制、专用网络(比如工厂里的PLC设备通信)——因为LLC层的“DSAP/SSAP”字段能支持更多种上层协议,兼容性更强,但效率稍低。

举个例子:你用电脑连WiFi上网,网卡发的是Ethernet II帧;而工厂里的机器人和控制器通信,可能发的是802.3帧。

2.2 Ethernet II帧字段“逐个拆”:每个零件都有大作用

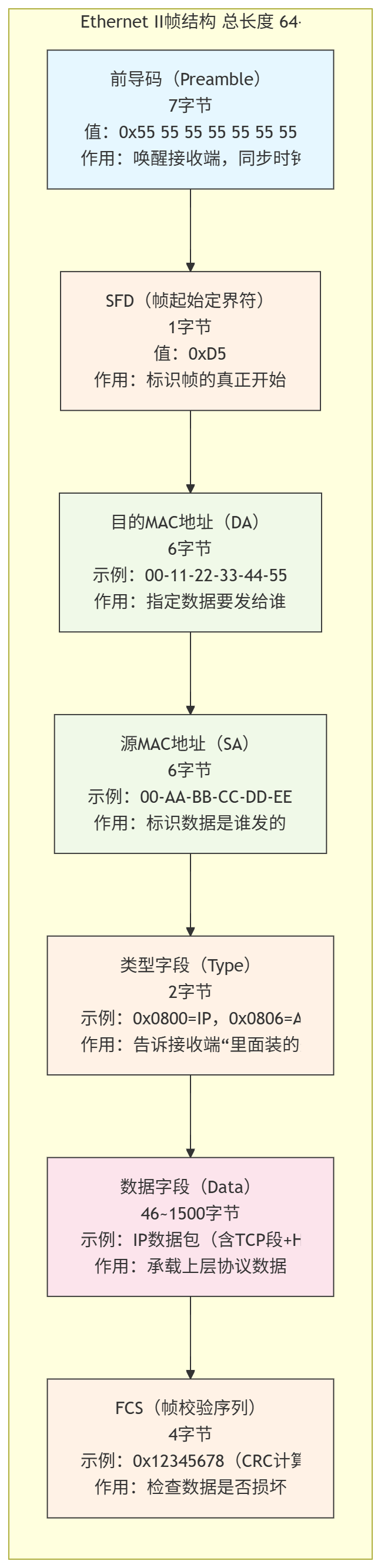

既然Ethernet II帧是咱们最常用的,那咱们就“庖丁解牛”,把它的每个字段都讲透——从7字节的“前导码”到4字节的“FCS”,每个字段都不是随便加的,背后都有设计逻辑。

咱们先看一张“Ethernet II帧详细结构示意图”,标清楚每个字段的长度、作用和示例值:

现在咱们逐个字段“深扒”:

1. 前导码(Preamble):7字节的“唤醒信号”

你可以把前导码理解成“快递员敲门”——接收设备(比如路由器)平时可能在“摸鱼”(处于低功耗状态),前导码就是“咚咚咚”的敲门声,告诉它“快醒醒,有数据要来了!”。

它的值是连续的7个0x55(也就是二进制的01010101),为什么用这个值?因为0和1交替的信号,最容易让接收端的时钟和发送端同步——就像两个人跳舞,先跟着节奏踩点,后面才能跳整齐。

2. SFD(帧起始定界符):1字节的“开始口令”

前导码是“敲门”,SFD就是“说暗号”——它的值是0xD5(二进制11010101),最后一位从0变成1,相当于告诉接收端:“别等了,真正的数据从下一个字节开始!”。

如果没有SFD,接收端会误以为前导码后面还有前导码,没法区分“准备阶段”和“数据阶段”。比如你跟朋友说“准备——开始!”,“开始!”就是SFD的作用。

3. 目的MAC地址(DA):6字节的“收件人编号”

MAC地址是设备的“物理地址”,每个网卡出厂时就自带一个全球唯一的MAC地址,就像身份证号一样,不会重复。

它有三种类型,对应不同的“收件范围”:

- 单播MAC:最常用,比如00-11-22-33-44-55,只能发给“指定的那一个设备”(就像快递寄给具体某个人);

- 广播MAC:FF-FF-FF-FF-FF-FF,发给“同一局域网里的所有设备”(就像小区里贴通知,所有人都能看到);

- 组播MAC:首字节的最低位是1,比如01-00-5E-00-00-01,发给“加入了某个组的设备”(就像公司里发部门邮件,只有该部门的人能收到)。

举个例子:你的电脑要发ARP请求(查询网关的MAC),目的MAC就是广播MAC——因为你不知道网关是谁,只能“喊一嗓子”,让所有设备都听到,网关听到后再回复你。

4. 源MAC地址(SA):6字节的“寄件人编号”

这个字段是“谁发的数据”,值是发送设备的MAC地址,比如你电脑的00-AA-BB-CC-DD-EE。

为什么必须有SA?因为接收端收到数据后,可能需要回复——就像快递上要写寄件人地址,对方收到后想退货,才能寄回来。比如网关收到你的ARP请求,要回复ARP应答,就得知道把应答发给谁(看SA字段)。

5. 类型字段(Type):2字节的“内容标签”

这个字段是Ethernet II帧的“灵魂”,它直接告诉接收端:“我里面装的是什么上层协议,你该交给哪个‘部门’处理”。

最常见的类型值有:

- 0x0800:里面是IP数据包,交给网络层的IP协议处理;

- 0x0806:里面是ARP报文,交给网络层的ARP协议处理;

- 0x86DD:里面是IPv6数据包,交给IPv6协议处理。

比如你的电脑收到一个Ethernet II帧,Type字段是0x0800,就知道要把里面的数据拆出来,交给IP协议处理;如果是0x0806,就交给ARP协议处理。

6. 数据字段(Data):46~1500字节的“核心内容”

这个字段是以太网帧的“肚子”,装的是上层协议的数据,比如IP数据包、ARP报文。

它有两个长度限制,背后都是“权衡”的结果:

- 最小46字节:这是为了兼容以太网早期的CSMA/CD机制(载波监听多点接入/碰撞检测)。简单说,数据要足够长,才能让发送端在发完数据前,检测到是否有其他设备同时发数据(避免冲突)。如果数据太短(比如10字节),发送端一秒就发完了,没来得及检测冲突,数据就丢了。

- 最大1500字节:这是“最大传输单元(MTU)”的限制。如果数据太长(比如10000字节),一旦传输中出错,整个长帧都要重传,效率太低;1500字节是“效率”和“可靠性”的平衡点——既不会太频繁重传,也不会让帧太多导致网络拥堵。

如果上层数据不够46字节怎么办?以太网会自动在数据后面加“填充字节”(比如填0x00),凑够46字节;如果超过1500字节,IP层会把数据“分片”,分成多个小于1500字节的IP数据包,每个包单独封装成以太网帧传输。

7. FCS(帧校验序列):4字节的“安检码”

FCS是以太网帧的“最后一道防线”,用CRC(循环冗余校验)算法计算出来——发送端在发帧前,会根据前导码之外的所有字段(SFD+DA+SA+Type+Data)计算一个4字节的CRC值,填到FCS字段;接收端收到后,用同样的算法再算一遍,如果结果和FCS一致,说明数据没损坏;如果不一致,就直接丢弃这个帧。

比如你寄快递,快递员会在面单上盖个“完好章”(FCS),收件人收到后检查章是否完整(校验FCS),如果章模糊了(FCS不一致),就说明快递可能被拆开过(数据损坏),直接拒收。

2.3 802.3帧与LLC/SNAP:“特殊包装”的补充规则

咱们前面说过,802.3帧把Ethernet II的“类型字段”改成了“长度字段”,但这样就有个问题:接收端不知道里面装的是什么上层协议,没法交给对应的协议处理——比如接收端拿到一个802.3帧,看到长度字段是100字节,只知道数据部分有100字节,但不知道这100字节是IP数据还是其他协议数据。

为了解决这个问题,802.3帧加了LLC层(逻辑链路控制层),相当于给数据加了个“中间翻译官”;如果LLC还不够用,再加SNAP层(子网访问协议层),相当于“高级翻译官”。

咱们先看802.3帧+LLC+SNAP的完整结构:

graph LRsubgraph 802.3帧(含LLC+SNAP)direction TBP8[前导码:7字节] --> S8[SFD:1字节]S8 --> DA8[目的MAC:6字节]DA8 --> SA8[源MAC:6字节]SA8 --> L8[长度字段:2字节<br>示例:0x0064(100字节)]L8 --> LLC[LLC层(3字节)1. DSAP:1字节(目的服务访问点)2. SSAP:1字节(源服务访问点)3. Control:1字节(控制字段)]LLC --> SNAP[SNAP层(5字节)1. OUI:3字节(组织唯一标识符)2. Type:2字节(协议类型,同Ethernet II)]SNAP --> D8[数据:46~1500字节]D8 --> F8[FCS:4字节]style LLC fill:#e6f7ff,stroke:#333style SNAP fill:#fff2e6,stroke:#333end

1. LLC层:3字节的“基础翻译官”

LLC层有三个字段,核心是DSAP和SSAP(服务访问点),相当于“协议的门牌号”:

- DSAP(目的服务访问点):告诉接收端,数据要交给哪个上层协议,比如0x06对应IP协议,0xE0对应IPX协议(一种旧的局域网协议);

- SSAP(源服务访问点):告诉接收端,发送端用的是哪个上层协议,通常和DSAP一样;

- Control(控制字段):用于LLC层自身的通信控制,比如0x03表示“无编号帧”(简单通信,不用确认),0x01表示“编号帧”(需要确认,更可靠)。

比如一个802.3帧的DSAP=0x06,接收端就知道要把数据交给IP协议处理——这和Ethernet II帧的Type=0x0800效果一样,但多了一层LLC处理。

2. SNAP层:5字节的“高级翻译官”

LLC层的DSAP/SSAP只有1字节,能表示的协议有限(最多256种),而且很多协议没有对应的DSAP值——比如IPv6、AppleTalk(苹果的旧协议),这时候就需要SNAP层来“补位”。

SNAP层有两个关键字段:

- OUI(组织唯一标识符):3字节,标识一个组织,比如0x000000代表“IEEE标准组织”;

- Type(协议类型):2字节,和Ethernet II帧的Type字段完全一样!比如0x0800=IP,0x86DD=IPv6。

简单说,SNAP层的作用就是“复用Ethernet II的Type字段”——当LLC的DSAP=0xAA(表示需要SNAP)时,接收端就会去看SNAP的Type字段,按Ethernet II的规则解析上层协议。

举个例子:一个802.3帧要传IPv6数据,LLC的DSAP=0xAA,SNAP的OUI=0x000000,Type=0x86DD——接收端看到DSAP=0xAA,就去读SNAP的Type=0x86DD,知道里面是IPv6数据,交给IPv6协议处理。

3. 802.3帧的实际应用:工业场景的“偏爱”

为什么工业控制网络喜欢用802.3帧?因为工业设备的协议太多了——除了TCP/IP,还有Modbus、Profinet、EtherNet/IP这些专用协议,LLC+SNAP能兼容所有这些协议,而Ethernet II帧只能处理有Type字段的协议。

比如工厂里的PLC(可编程逻辑控制器)和传感器通信,用的是Modbus协议,这个协议没有对应的Ethernet II Type值,所以只能用802.3帧+LLC层,DSAP设为Modbus对应的值,确保数据能正确交给Modbus协议处理。