vite性能优化

性能优化

我们平时说性能优化是在说什么东西?

- 开发时态的构建速度优化: npm run dev 敲下的瞬间到呈现结果要占用多少时长

- webpack在这方面下的功夫是很重:

- webpack4 会用到 cache-loader, webpack5 提供了cache选项, 作用就是: 如果两次构建源代码没有产生变化,则直接使用缓存 不调用loader,

- thread-loader 开启多线程去构建

- vite 是按需加载,所以我们不需要太在意这方面

- 页面性能指标: 和我们怎么去写代码有关

- 首屏渲染时长: fcp (页面中第一个元素的渲染时长)

- 懒加载: 需要我们去写代码实现的

- 服务端渲染

- http优化: 协商缓存和强缓存

- 强缓存: 服务端给响应头追加一些字段(expires),客户端会记住这些字段,在expires(截止失效时间)没有到达之前,无论你怎么刷新页面,浏览器都不会重新请求页面,而是从缓存里取

- 协商缓存: 是否使用缓存要跟后端商量一下,当服务端给我们打上协商缓存的标记以后,客户端在下次刷新页面, 需要重新请求资源时会发送一个协商请求给到服务端,服务端如果说需要变化, 则会响应具体的内容,如果服务端觉得没变化则会响应304

- 页面最大元素的一个时长: lcp (largest content paint)

- js逻辑

- 我们要注意副作用的清除, 组件是会频繁的挂载和卸载: 如果我们在某一个组件中有计时器(setTimeout),如果我们在卸载的时候不去清除这个计时器,下次再次挂载的时候计时器等于开了两个线程

# 经常看到这样的react代码

const [timer,setTimer]=useState(null);

userEffect(()=>{setTimer(setTimeout(()=>{}));return()=>clearTimeout(timer);

})- 我们再写法上一个注意事项: requestAnimationFrame,requestIdleCallback 这两个API卡浏览器帧率 对浏览器渲染原理要有一定的认识 然后再这方面做优化

- requestIdleCallback: 传一个函数进去, 这个函数会在js逻辑和重排重绘完成之后执行

- 浏览器的帧率:16.6ms去更新一次(执行js逻辑 以及重排重绘..),假设我的js执行逻辑超过了16.6, 重排重绘的时间就会被挤占, 就会出现掉帧

- 防抖节流,要使用lodash.js, 自己写的通常不是最佳实践

- 对于大量循环, 不使用 Array.prototype.forEach()方法, 使用lodash.js提供的forEach()方法

- 对于作用域的控制

const arr = [1,2,3]

for(let i=0, len=arr.length; i<len; i++) {

}- css

- 关注继承属性: 能继承的旧不要重复写

- 尽量避免太过于深的css嵌套

- 构建优化: vite(rollup) webpack

- 优化体积: 代码压缩,treeshaking,图片资源压缩,cdn加载,分包

分包策略

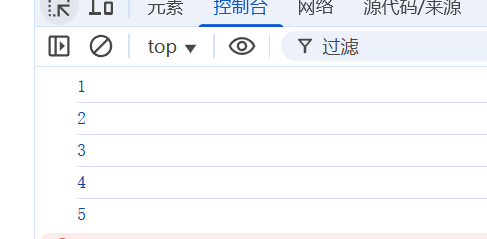

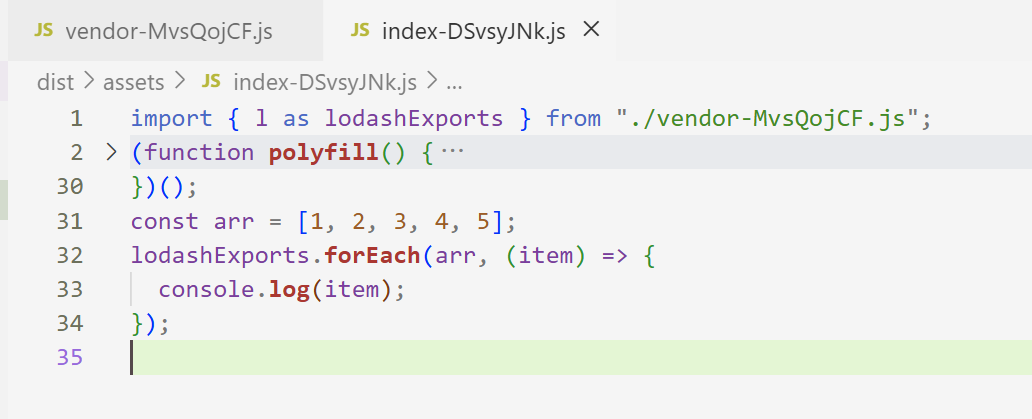

- 使用odash, 完成一个简单的循环任务, 然后查看打包结果

npm install lodash

import { forEach } from "lodash";const arr = [1, 2, 3, 4, 5]

forEach(arr, (item) => {console.log(item);

})

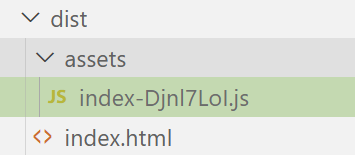

- 打包后的代码是经过压缩的, 很难阅读, 我们配置一下不压缩

import { defineConfig } from "vite"

import check from "vite-plugin-checker"export default defineConfig({"build": {"minify": false},plugins: [check({typescript: true})]

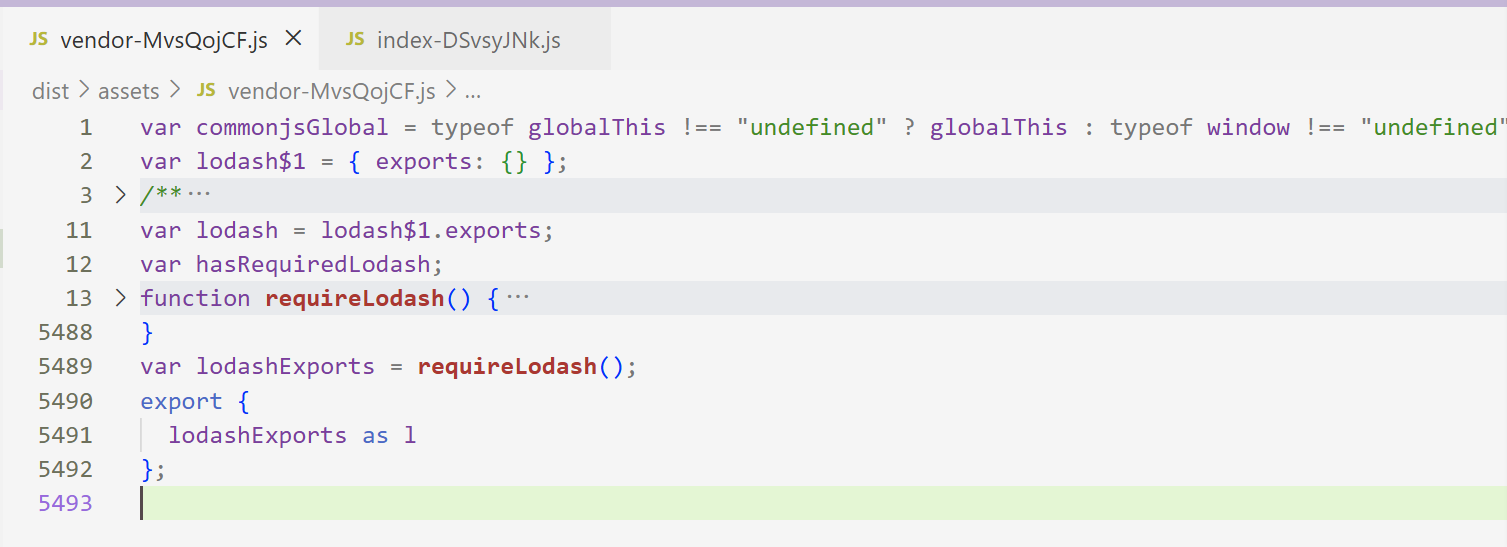

})- 再打包看结果, 业务代码和工具代码被打包在一起了, 这样并不是最好的方式, 因为业务代码经常变动, 工具代码基本不变, 从浏览器缓存这个角度考虑, 把不会常规更新的文件单独打包处理, 可以让浏览器更好的复用缓存资源, 减少HTTP传输压力

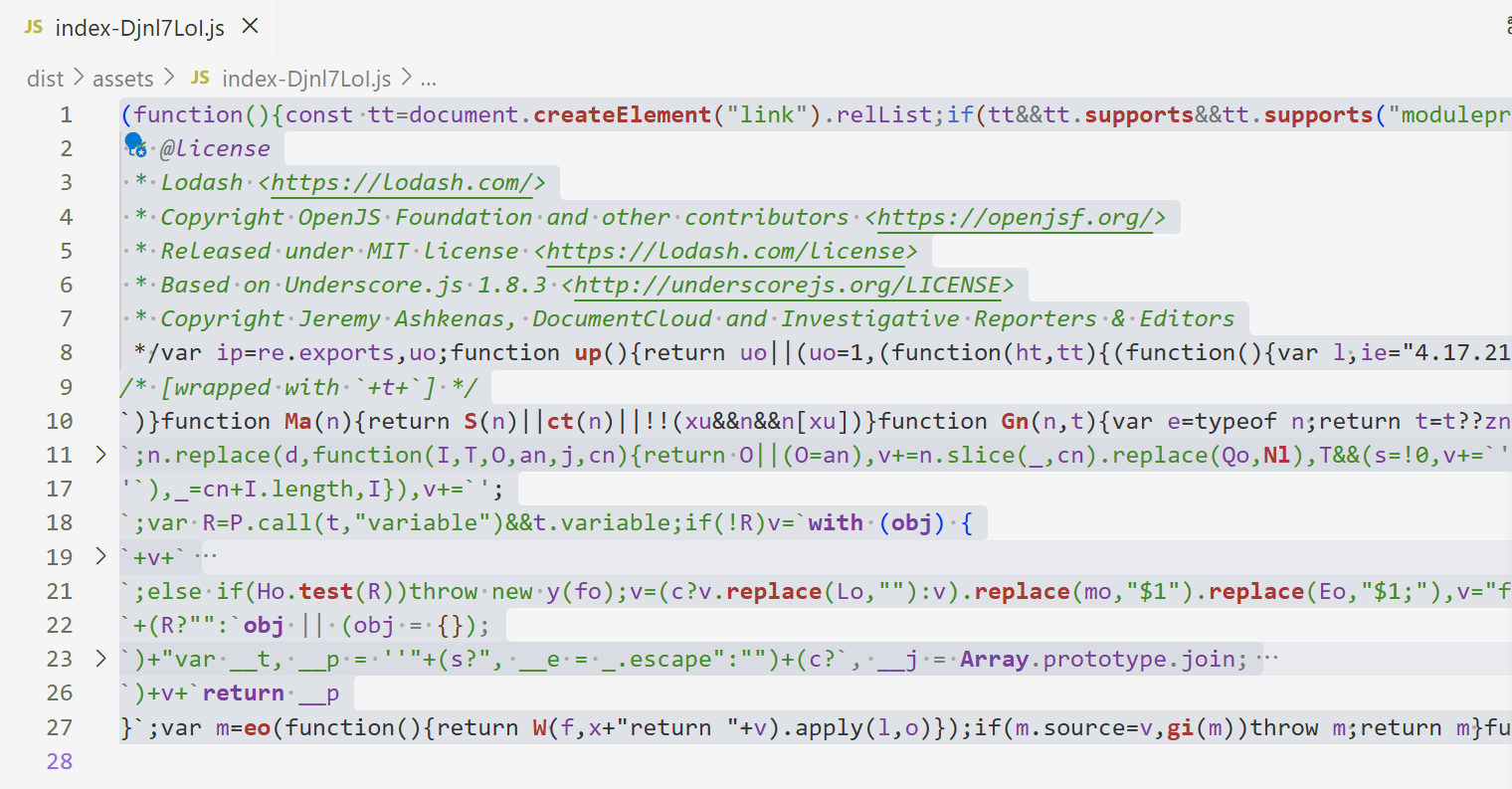

- 这样去配置

import { defineConfig } from "vite"

import check from "vite-plugin-checker"export default defineConfig({"build": {"minify": false,"rollupOptions": {"output": {"manualChunks": (id: string) => {console.log("id:", id); // 拿到工程中所有的文件路径/*** 这是一个简单处理: * 1.所有路径包含node_modules的文件我们都认为是工具包* 2.所有工具包都打包到 vendor-随机哈希值 文件中* 3.报错: includes()这个方法是es6之后的方法, ts默认工程环境是es5, 所以要配置一下*/if (id.includes("node_modules")) {return "vendor";}}}}},plugins: [check({typescript: true})]

})

// 配置一些ts的检查手段和规则

{"compilerOptions": {"moduleResolution": "node", // 模块解析方案"skipLibCheck": true, // 忽略对node_modules目录的检查"module": "ESNext", // 编译为最新的ES语法"lib": [ // 配置ts工程环境是es7"ES2017","DOM"]}

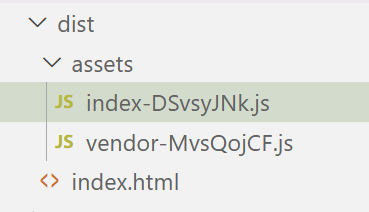

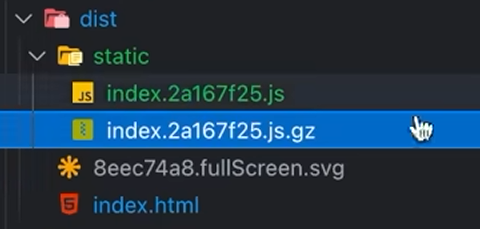

}- 重新打包, 业务代码和工具代码分在不同包, 这样用户就可以更多的使用vendor.js缓存, index.js传输体积也会更小

gzip压缩

- 有时候我们的文件资源实在是太大了

- js文件 ---> 打包后2000kb --->http传输压力大

- 将所有的静态文件进行压缩,已达到减少体积的目的

- vite服务端 -> 执行打包 --> 压缩文件 -> 得到压缩过的打包结果

- 客户端请求资源 -> 收到压缩包资源 --> 浏览器解压缩 --> 得到原始资源 -> 渲染

- 使用打包插件

npm install vite-plugin-compression

import { defineConfig } from 'vite'

import viteCompression from 'vite-plugin-compression'export default defineConfig({plugins: [viteCompression()]

})

- 浏览器不能直接渲染压缩后的资源

- 用户请求 index.html, 服务端返回 index.js.gz

- 当服务端读取到gzip文件 (.gz后缀), 就要设置一个响应头 (content-encoding: gzip)

- 代表告诉浏览器该文件是使用gzip压缩过的

- 浏览器收到响应结果 发现响应头里有gzip对应字段,赶紧解压, 得到原来原原本本的js文件 (浏览器是要承担一定的解压时间的)

- 如果体积不是很大的话 不要用gzip压缩

动态导入

- 动态导入的作用和按需加载的作用是差不多的

- 按需加载: 一个文件导出了很多方法, 用到哪个方法就导入哪个方法, 不要把整个文件都引入进来

- 动态导入: 一个工程会有很多文件, 当前页面用到哪些文件就去解析对应文件, 不要把所有文件都解析完

- vite和webpack实现动态导入的方式是不一样的

- vite使用的es6提供的动态导入技术 (新特性)

// 静态导入

import "./src/imageLoader"// 动态导入(es6新特性)

// import函数始终返回一个Promise

import("./src/imageLoader").then(data => {log(data)

})// 动态导入典型的应用场景是路由

const Home = () => import('@/view/home')

// 挂载页面

router: [{path: '/', component: Home}

]- webpack是自己封装的动态导入方法

function import(path) {//resolve不被调用的话 Promise永远是pending状态return new Promise((resolve)=>{//进入到对应路由时将webpack_require.e这个promise的状态设置为fullfilled (调用resolve) //如果我从来没进入过home页面,我就让这个webpack_require.e永远在悬停(pending)状态webpack__require.e().then(()=>{const result = await webpack__require(path)})})

}// 核心思想

// 当没有进入过某个页面或者组件的时候,我们让这个组件的代码放入一个script标签里 但是这个script标签不塞入到body里去

// 当进入这个页面时,我们将script标签塞入到整个body里去

// 动态导入的文件会不会被webpack编译???? 肯定是会被编译

// 动态导入的文件会不会被加载?? 不会,用到了才会加载cdn加速

- cdn全称 content delivery network (内容分发网络)

- 我们的所有依赖以及源码文件在我们进行打包以后(yarn build)会放到我们的服务器上面去

- 我的服务器在深圳, 你在纽约访问我这个网站, 由于网络传输距离太远, 就会有点卡

- 典型情况, 就是不翻墙的情况下, 访问没有被封的网站, 比如github, 普遍就很慢

- cdn加速就是将我们依赖的第三方模块全部写成cdn的形式,就近加载, 提高速度

- 并且也让我们自身的代码体积变小了, 服务器和客户端的传输就更轻松 (依赖的lodash是通过cdn加载的, 源码自身的体积也就变小了)

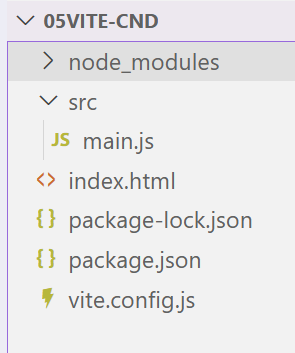

- 搭建基础工程

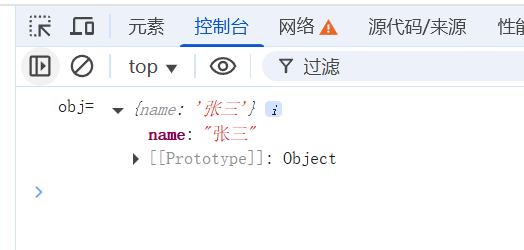

import _ from "lodash"

const obj = _.cloneDeep({name: "张三"

})

console.log("obj=", obj);

<!DOCTYPE html>

<html lang="en"><head><meta charset="UTF-8"><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"><title>Document</title>

</head><body><script src="./src/main.js" type="module"></script>

</body></html>

npm init -y

npm install lodash

{"name": "05vite-cnd","version": "1.0.0","main": "index.js","scripts": {"dev": "vite","test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"},"keywords": [],"author": "","license": "ISC","description": "","dependencies": {"lodash": "^4.17.21","vite": "^7.1.4"}

}

- 在工程中使用cnd插件实现优化

npm install vite-plugin-cdn-import -D

import { defineConfig } from "vite";

import viteCDNPPlugin from "vite-plugin-cdn-import"export default defineConfig({plugins: [viteCDNPPlugin({modules: [{name: "lodash",var: "_",path: "https://cdn.jsdelivr.net/npm/lodash@4.17.21/lodash.min.js"}]})]

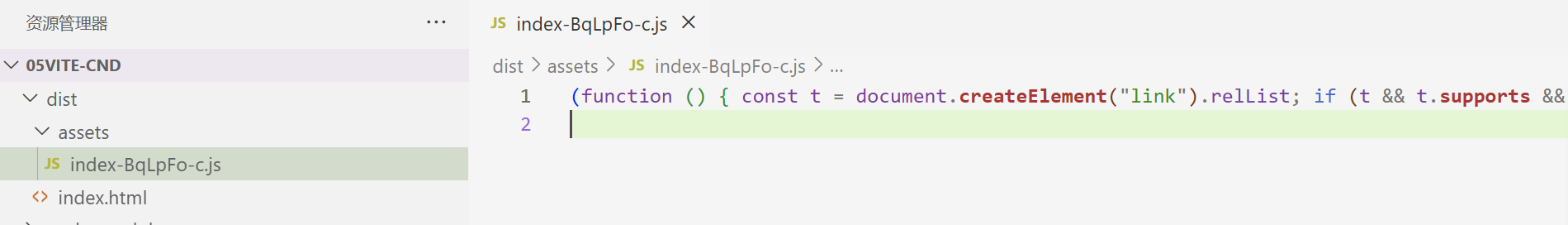

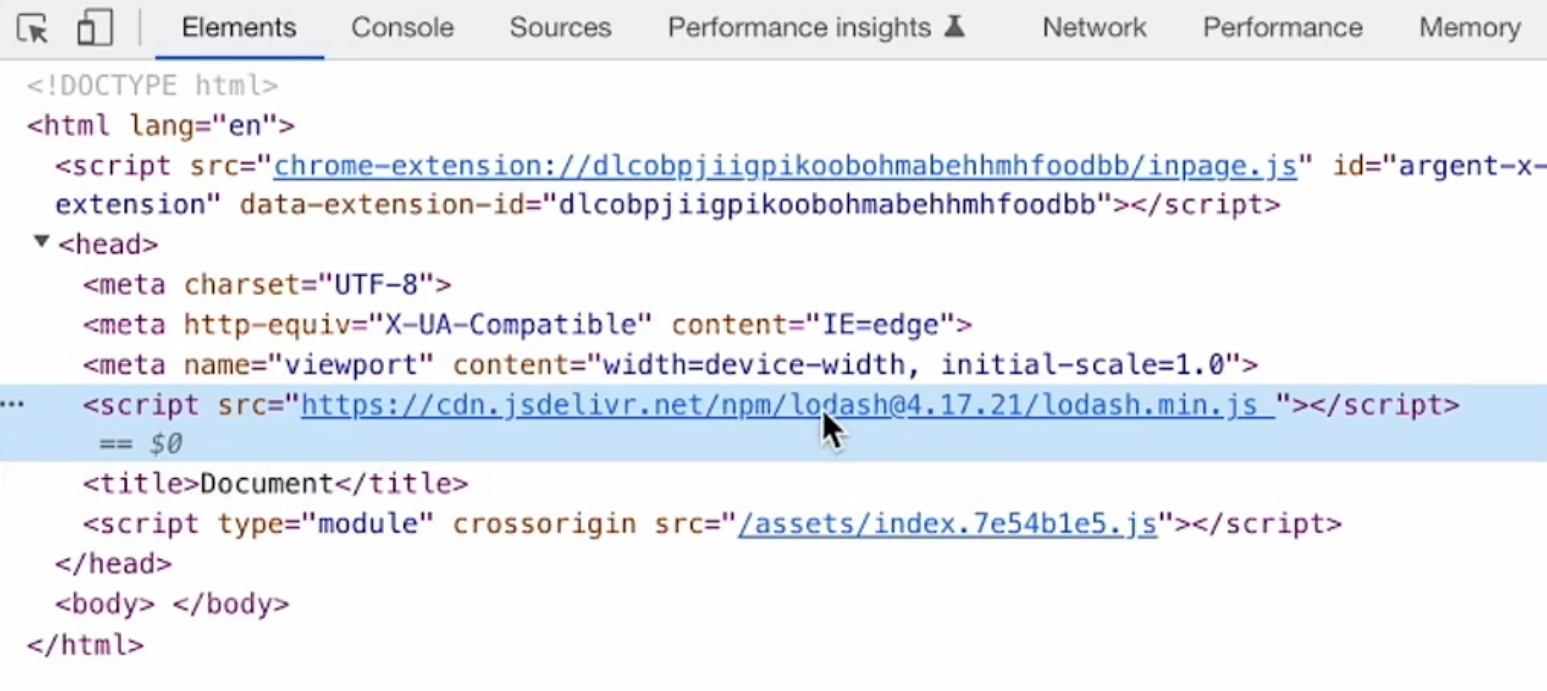

})- 打包工程, 打包后的文件中不再有loadsh的内容, 而是通过cnd就近分发给用户

- 插件的原理

- 区分工程环境, 开发环境不工作, 生产环境的话就开始做事情

- 往head中注入script标签, 引用第三方库

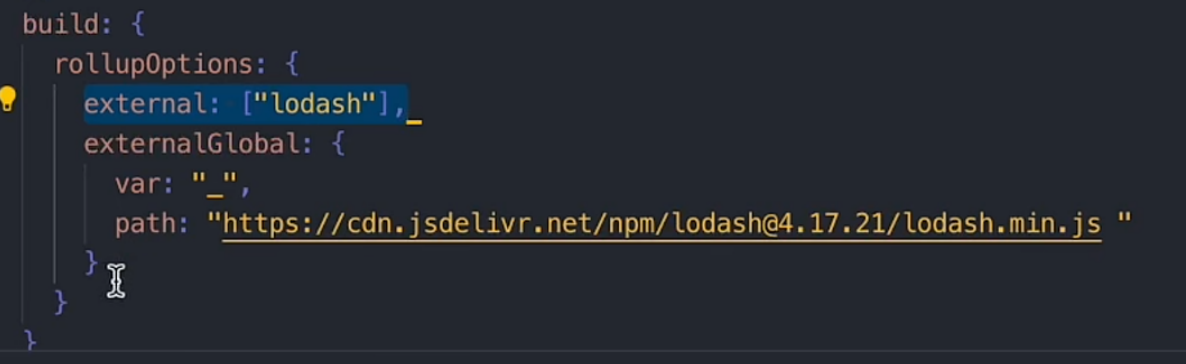

- 因为vite生产环境的打包使用rollup, 所以还会修改一下rollup的配置, 类似于下面的效果

配置跨域

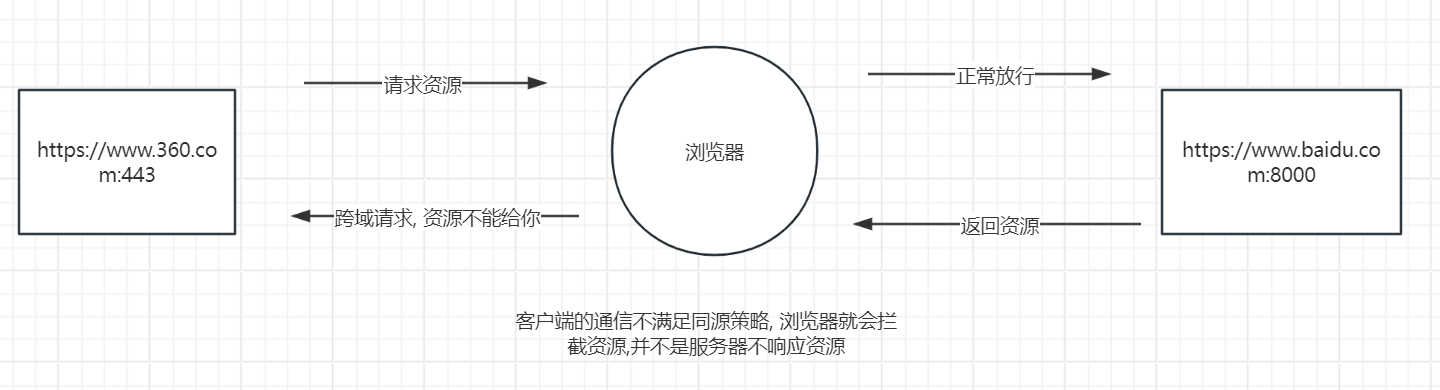

- 同源策略

http交互默认情况下只能在同协议同域名同端口的两台终端进行通信

- 什么是跨域

跨域【仅发生在浏览器】: 当A源浏览器的网页 向 B源的服务器地址(不满足同源策略,满足同源限制) 请求对应信息,就会产生跨域,跨域请求默认情况下会被浏览器拦截,除非对应的请求服务器出具标记说这个A源是值得信任的

- 跨域解决方案

开发时态

- 我们一般就利用构建工具或者脚手架或者第三方库的proxy 代理配置

import { defineConfig }from "vite";export default defineConfig({server:{ //开发服务器中的配置proxy:{ // 配置跨域解决方案"/api":{target:"https://www.360.com", // 目标地址changeOrigin: true,// 要换源rewrite:(path)=> path.replace(/^\/api/,'') // 路径重写}}}

})- 或者我们自己搭一个开发服务器来解决这个问题

// vite服务器处理跨域的伪代码if(ctx.request.url.includes("/api")) {const target =proxy.target;const rewrite = str => strconst result =await request(target + rewrite("/api"));ctx.response.body = result;

}// 基本原理

// 1.前端启动本地vite服务

// 2.前端请求基地址都使用127.0.0.1

// 3.所以的请求都会打到我们自己的vite服务

// 4.使用服务端去请求资源, 然会返回给前端

// 5.本质就是通过vite服务转发请求, 绕过同源策略 生产时态: 我们一般是交给后端去处理跨域

- nginx代理服务

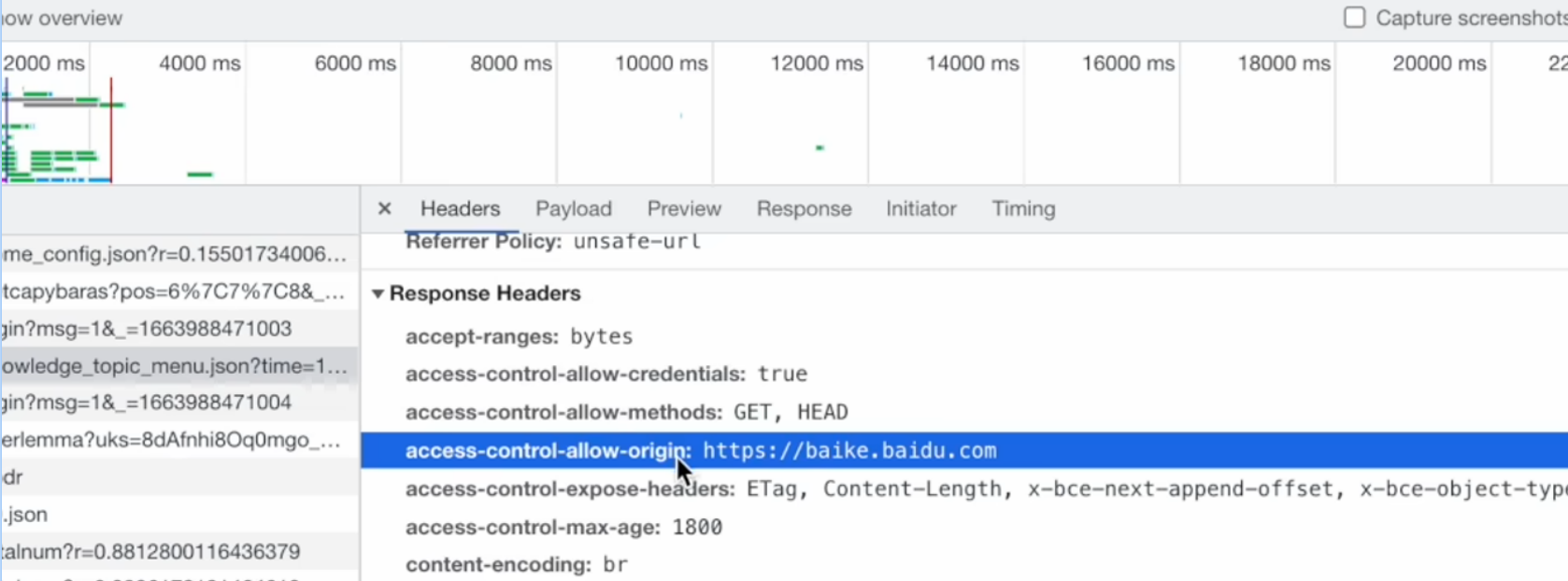

- 配置身份标记

Access-Control-Allow-Origin: 被信任的朋友, 被标记的域名不再受同源策略限制

// 声明服务器支持范围请求(Range Requests), 客户端可请求资源的部分内容(如大文件分块下载、断点续传)

accept-ranges:bytes

access-control-allow-credentials: true // 允许跨域请求携带凭证信息(如Cookies、HTTP认证)

access-control-allow-methods:GET,HEAD // 允许的跨域请求的方法

access-control-allow-origin: https://baike.baidu.com // 指定允许跨域访问的源(Origin)

// 暴露自定义响应头给浏览器, 使客户端可通过JavaScript(如response.headers)读取这些头信息

access-control-expose-headers: ETag, Content-Length, x-bce-next-append-offset,x-bce-object-type, x-bce-request-id

// 设置CORS预检请求(OPTIONS)的缓存时间。在30分钟内,相同请求的跨域预检结果可被缓存,无需重复发送OPTIONS请求,减少网络开销。

access-control-max-age:1800public

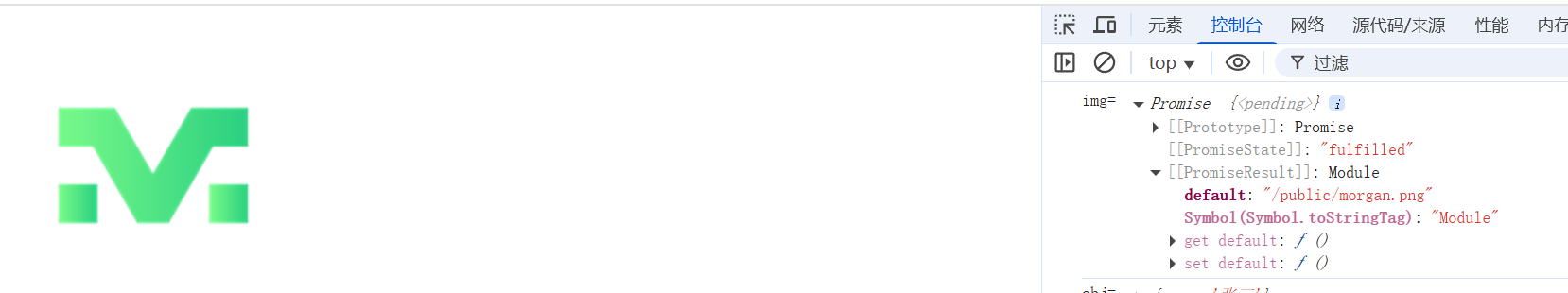

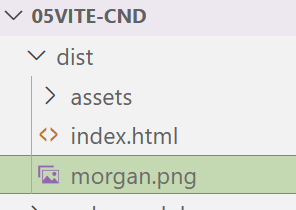

我们可以在项目根目录创建一个public目录, 这里面的资源不会经过vite打包处理, 直接放到dist结果中

const img = import("/public/morgan.png")

console.log("img=", img);

<!DOCTYPE html>

<html lang="en"><head><meta charset="UTF-8"><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"><title>Document</title>

</head><body><img src="/public/morgan.png" alt=""><script src="./src/main.js" type="module"></script>

</body></html>

- 也不是经常使用, 因为尽量让资源都经过vite处理, 这样会有一些压缩优化

- 如果有资源确实不需要vite处理, 就放在里面挺合适