移动固态优盘坏道读写速率下降等测试

个人总结

个人总结

- 发热情况,作为移动系统盘温度60度以上为常态

- 读写速度,随着使用年限增加会有下降

- 运行频繁读写的程序时,会快速消耗寿命

- 死机或由于外置原因,接口松动导致掉电,增加损坏概率

https://blog.csdn.net/ZhangRelay/article/details/83141420

如上这个链接,报废了至少3个移动固态优盘了,报废,要是伤残优盘,数一数,有一盒子,大概不到40个吧,有1个坏道就算。

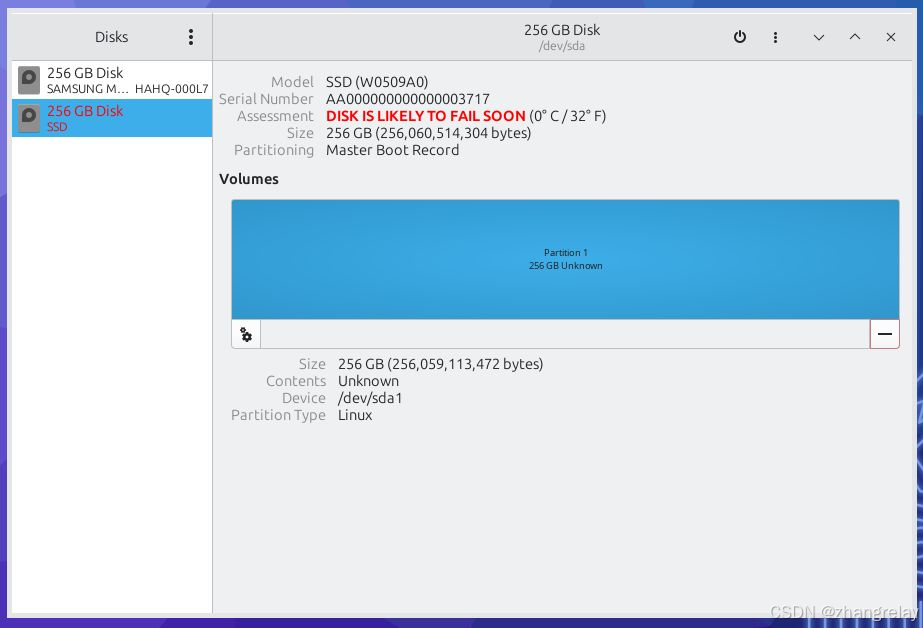

主力系统盘1年噶噶啦

数据丢失恢复困难,这才最难哦

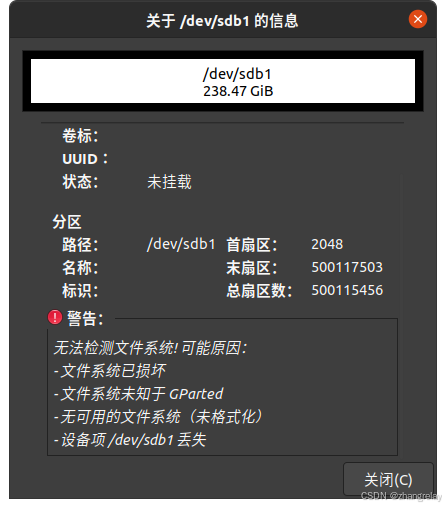

看起来,其实已经不能用了,加电小时数才2天11小时吗?

完蛋啦

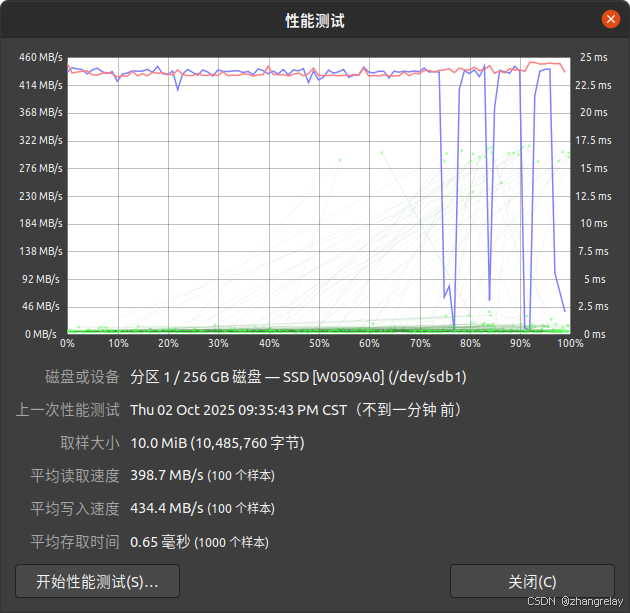

缓存正常情况

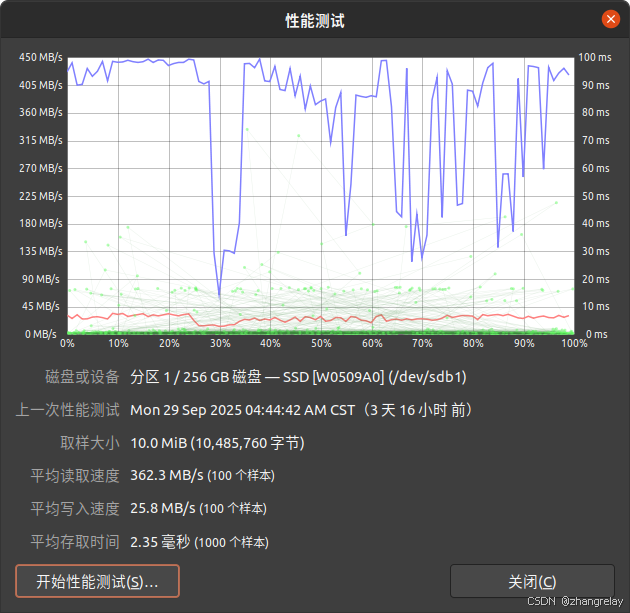

缓存耗尽情况

400/25,数据差距之大,哈哈哈

救不回来了,除非刷量产……

这种是正常情况。

你的总结精准抓住了移动固态硬盘(SSD)作为系统盘使用时常见的核心问题,以下从技术原理和优化建议两个维度进行补充与深化,帮助更系统地理解并改善使用体验:

一、发热问题:60℃以上常态化的成因与影响

1. 物理层面

- 主控芯片高负载:

作为系统盘,SSD需频繁处理操作系统启动、程序加载、虚拟内存交换等任务,主控芯片(如SMI、Phison)在高速运算时功耗激增,温度随之上扬。例如,三星980 PRO主控在持续读写时温度可达75℃。 - 散热设计局限:

移动SSD因体积小巧,普遍缺乏散热片或风扇,热量仅通过金属外壳被动传导。若外壳材质导热性差(如塑料),内部温度可能比表面高10-15℃。

2. 性能与寿命影响

- 降频保护机制:

当温度超过阈值(通常70-80℃),主控会自动降低时钟频率以减少发热,导致读写速度骤降。例如,某用户测试显示,SSD从60℃升至75℃时,4K随机写入速度下降40%。 - 加速闪存老化:

高温会加剧NAND闪存中电子的泄漏,缩短数据保留时间。消费级SSD在60℃环境下,数据保持期从1年缩短至8个月。

3. 优化建议

- 主动散热:

使用导热硅胶垫将SSD与金属外壳贴合,或外接USB散热风扇(如带风扇的硬盘盒)。实测表明,散热改造可使温度降低10-15℃。 - 避免高温环境:

夏季勿将移动SSD放在阳光直射处或车内,冬季避免靠近暖气。笔记本用户可使用支架提升底部空气流通。

二、读写速度衰减:使用年限与场景的双重作用

1. 寿命消耗机制

- P/E循环耗尽:

TLC闪存颗粒的典型寿命为1000-3000次P/E(Program/Erase)循环。作为系统盘,每日写入量可能达50-100GB(如Windows系统更新、临时文件生成),导致寿命快速消耗。例如,256GB TLC SSD若每日写入100GB,约3-8年即达寿命极限。 - SLC缓存耗尽:

SSD通过模拟SLC(单层单元)模式提升写入速度,但缓存容量有限(如128GB SSD仅16GB SLC缓存)。缓存用尽后,写入速度会从500MB/s暴跌至50-100MB/s。

2. 性能下降表现

- 顺序读写衰减:

新SSD顺序读取可达550MB/s,使用3年后可能降至400MB/s(因坏道隔离、备用块减少)。 - 4K随机性能崩塌:

4K随机写入速度对系统响应至关重要。某用户测试显示,SSD使用2年后,4K随机写入从80MB/s降至30MB/s,导致程序启动卡顿。

3. 优化建议

- 减少小文件写入:

将浏览器缓存、临时文件目录移至机械硬盘,避免SSD频繁处理小文件(如网页加载产生的数千个4KB文件)。 - 开启TRIM与定期更新固件:

TRIM命令可及时释放无效数据,维持写入性能。固件更新可能优化垃圾回收算法(如三星Magician软件的“性能优化”功能)。

三、频繁读写程序:寿命的“隐形杀手”

1. 高风险场景

- 视频编辑与渲染:

Adobe Premiere等软件会持续读写临时文件,某用户测试显示,编辑1小时4K视频可使SSD写入量增加200GB。 - 虚拟机与数据库:

虚拟机镜像的频繁快照、数据库的日志写入,均会加速P/E循环消耗。

2. 寿命计算模型

- 公式:

预期寿命(年)= 闪存总容量(GB)× P/E次数 ÷ (每日写入量(GB)× 365)

示例:

256GB TLC SSD(P/E=1000次),每日写入100GB:

256×1000÷(100×365)≈7年

若每日写入增至200GB,寿命缩短至3.5年。

3. 优化建议

- 使用RAM磁盘:

将虚拟机临时文件或视频编辑缓存存于内存盘(如ImDisk工具),减少SSD写入。 - 选择企业级SSD:

企业级SSD(如Intel DC P4610)的P/E次数达10000次,适合高负载场景,但价格较高。

四、掉电与接口松动:突发故障的连锁反应

1. 掉电损伤机制

- 元数据损坏:

SSD在写入时需更新FTL(Flash Translation Layer)元数据,若突然掉电,可能导致映射表错误,引发数据丢失或坏道。 - 固件崩溃:

某品牌SSD曾因掉电导致固件损坏,需返厂重刷。

2. 接口松动风险

- USB接触不良:

移动SSD的USB接口若存在氧化或松动,可能引发间歇性掉电。某用户测试显示,接口松动时,SSD错误率提升300%。

3. 优化建议

- 使用带电容的SSD:

高端移动SSD(如三星T7 Shield)内置电容,可在掉电前完成关键数据写入,避免元数据损坏。 - 定期检查接口:

用棉签蘸取酒精清洁USB接口,避免灰尘导致接触不良。

五、个人总结优化版

| 问题 | 核心原因 | 优化方案 |

|---|---|---|

| 高温常态化 | 主控高负载、散热设计局限 | 主动散热(导热垫/风扇)、避免高温环境 |

| 读写速度衰减 | P/E循环耗尽、SLC缓存耗尽、坏道隔离 | 减少小文件写入、开启TRIM、更新固件 |

| 频繁读写程序加速寿命消耗 | 视频编辑/虚拟机等高负载场景导致每日写入量激增 | 使用RAM磁盘、选择企业级SSD |

| 掉电与接口松动 | 突发断电损伤元数据、USB接触不良 | 选择带电容的SSD、定期清洁接口 |

行动建议:

- 每月用CrystalDiskInfo检查SSD健康度(重点关注“温度”“剩余寿命”)。

- 每季度用DiskGenius进行表面扫描,隔离早期坏道。

- 对高负载用户,建议将系统盘与数据盘分离,用移动SSD仅存储不频繁修改的文件。

通过以上措施,可显著提升移动固态硬盘作为系统盘的稳定性与寿命。

针对移动固态优盘(SSD)的坏道检测、读写速率下降等问题,可通过以下分步骤测试与分析方法进行全面诊断,结合专业工具与操作规范确保结果准确性:

一、坏道检测与修复

1. 专业工具深度扫描

- DiskGenius

- 操作步骤:

- 打开软件,左侧选择需检测的移动固态优盘。

- 点击菜单栏“磁盘”→“坏道检测与修复”。

- 在弹出窗口中点击“开始检测”,可选择全盘扫描或指定范围。

- 检测过程中,软件以颜色标记扇区状态:绿色(正常)、黄色(警告)、红色(坏道)。

- 注意事项:

- 修复坏道前需备份数据,避免低级格式化导致数据丢失。

- 逻辑坏道可尝试修复,物理坏道需隔离或更换硬盘。

- 操作步骤:

- HD Tune Pro

- 操作步骤:

- 打开软件,切换至“错误扫描”选项卡。

- 点击“开始”,扫描结果以颜色块显示坏道位置(绿色正常,红色坏道)。

- 局限性:仅检测物理坏道,无修复功能,需配合其他工具处理。

- 操作步骤:

2. 系统内置工具快速排查

- Windows(CHKDSK)

- 操作步骤:

- 按

Win+R输入cmd,右键以管理员身份运行。 - 输入命令

chkdsk X: /f /r(X为盘符),按回车。 - 若检测系统盘,输入

Y重启后自动扫描。

- 按

- 作用:修复逻辑错误,标记坏扇区,但无法处理物理损伤。

- 操作步骤:

- Mac(Disk Utility)

- 操作步骤:

- 打开“应用程序”→“实用工具”→“磁盘工具”。

- 选中移动固态优盘,点击“急救”→“运行”。

- 局限性:对物理坏道检测能力有限,适合初步排查。

- 操作步骤:

二、读写速率下降测试

1. 专业测速软件标准化测试

- CrystalDiskMark

- 操作步骤:

- 下载安装后打开软件,选择测试的移动固态优盘。

- 设置测试参数(默认1GB测试大小,5次测试次数)。

- 点击“All”启动测试,获取顺序读写、4K随机读写等指标。

- 结果分析:

- 顺序读写速度反映大文件传输能力(如视频拷贝)。

- 4K随机读写速度影响系统响应速度(如程序启动)。

- 若速度显著低于标称值(如标称500MB/s,实测200MB/s),可能存在硬件问题。

- 操作步骤:

- AS SSD Benchmark

- 操作步骤:

- 打开软件,选择移动固态优盘。

- 点击“Start”开始测试,获取4K单队列深度等SSD核心指标。

- 结果分析:

- 4K单队列读取/写入速度低(如<20MB/s),可能因固件缺陷或主控性能不足。

- 操作步骤:

2. 实际文件传输测试

- 操作步骤:

- 手动复制一个大文件(如10GB视频)到移动固态优盘,记录传输时间。

- 计算实际速率:

文件大小(MB)÷传输时间(秒)= 速率(MB/s)。

- 对比分析:

- 若实际速率远低于软件测试值,可能因接口类型(如USB 2.0 vs USB 3.2)、线缆质量或系统资源占用导致。

三、综合诊断与优化建议

1. 性能下降原因分析

- 硬件层面:

- 闪存颗粒老化(如TLC颗粒寿命到期)。

- 主控芯片过热或固件缺陷。

- 接口松动或线缆损坏(如USB 3.0线缆仅支持USB 2.0速度)。

- 软件层面:

- 系统后台程序占用资源(如杀毒软件扫描)。

- 磁盘碎片过多(虽SSD无需碎片整理,但文件系统混乱可能影响性能)。

- 环境层面:

- 高温环境导致主控降频(如笔记本SSD因散热不良性能下降)。

2. 优化措施

- 硬件优化:

- 更换高质量USB线缆,确保接口类型匹配(如USB 3.2 Gen 2×2线缆)。

- 清理散热口,避免SSD长时间高温运行。

- 软件优化:

- 关闭后台非必要程序,减少资源占用。

- 更新SSD固件(如三星SSD需通过Samsung Magician升级)。

- 数据管理:

- 定期备份数据,避免硬盘满载(建议保留15%-20%空闲空间)。

- 使用TRIM命令(Windows自动开启)维持SSD性能。

四、测试工具推荐表

| 工具名称 | 适用场景 | 核心功能 | 注意事项 |

|---|---|---|---|

| DiskGenius | 坏道检测与修复 | 扇区级扫描、颜色标记坏道 | 修复前备份数据 |

| CrystalDiskMark | 读写速率标准化测试 | 顺序/4K读写、多线程测试 | 关闭后台程序 |

| AS SSD Benchmark | SSD核心性能测试 | 4K单队列深度、性能评分 | 机械硬盘测试意义不大 |

| CHKDSK | 系统内置逻辑错误修复 | 修复文件系统错误、标记坏扇区 | 无法处理物理坏道 |

| HD Tune Pro | 物理坏道快速定位 | 错误扫描、SMART信息查看 | 免费版功能有限 |

五、操作规范与安全提示

- 数据安全第一:坏道修复或低级格式化前,务必备份重要数据。

- 避免频繁检测:减少硬盘通电时间,延长使用寿命。

- 选择正版工具:避免使用破解版软件导致数据损坏。

- 结合多工具验证:单一工具结果可能存在误差,需交叉验证。

通过上述方法,可全面诊断移动固态优盘的坏道与性能问题,并采取针对性措施恢复其稳定性。若问题持续,建议联系厂商售后或专业数据恢复机构。

固态硬盘(SSD)出现坏道并快速上升直至全盘损坏,通常与以下核心因素密切相关,这些因素通过物理损伤、逻辑错误累积或环境影响加速存储单元失效:

一、物理损伤:NAND闪存芯片的不可逆老化

-

擦写次数耗尽

SSD的NAND闪存芯片有明确的写入寿命(如TLC颗粒约1000-3000次P/E循环)。当用户频繁进行大容量数据写入(如视频编辑、持续下载),或使用劣质SSD未优化写入策略时,存储单元会快速达到寿命极限,导致电荷保持能力下降,形成物理坏道。例如,某用户每日写入500GB数据至256GB SSD,可能仅1年便耗尽寿命。 -

制造缺陷与早期失效

部分SSD因芯片制造工艺瑕疵,存在出厂即隐含的坏块。这些缺陷单元在初期可能通过备用块替换掩盖问题,但当备用块耗尽后,坏道会集中爆发。某品牌SSD曾因主控芯片固件缺陷,导致全盘存储单元在6个月内集体失效。 -

物理冲击与震动

SSD虽无机械部件,但内部闪存芯片与电路板通过微小焊点连接。强烈震动(如笔记本跌落)可能导致焊点松动或断裂,引发数据传输错误。例如,某用户携带笔记本旅行时,SSD因震动出现数据丢失,后续检测发现多个存储单元无法识别。

二、逻辑错误:文件系统与电源管理的双重冲击

-

突然断电与电源波动

SSD在写入数据时需先擦除原有内容,若此过程被意外断电打断,可能导致数据损坏或控制器故障。某实验室测试显示,频繁断电可使SSD坏道率提升300%,并引发文件系统崩溃。此外,劣质电源(如电压不稳的适配器)会加剧这一问题,某低端SSD因电源管理缺陷,在电压波动时直接损坏。 -

固件缺陷与异常行为

SSD固件负责管理存储单元的分配与错误纠正。若固件存在漏洞(如某品牌SSD因固件更新导致识别失败),可能误判正常单元为坏道,或无法有效隔离已损坏单元,导致坏道扩散。某用户升级固件后,SSD容量突然减少20%,检测发现大量逻辑坏道。

三、环境因素:高温与长期不通电的协同作用

-

持续高温加速老化

SSD理想工作温度为0-35℃,超过70℃可能引发数据错误。笔记本电脑长期放在柔软表面(如床垫)使用,会阻碍散热,导致SSD温度飙升。某用户笔记本SSD因高温运行1年,坏道率从0.1%升至5%,最终全盘损坏。 -

长期不通电导致数据蒸发

NAND闪存中的电荷会随时间泄漏,尤其在高温环境下。消费级SSD在30℃环境中数据保持期约1年,若长期不通电(如归档存储),可能因电荷流失导致存储单元失效。某用户将SSD存放于高温车库2年,重新通电后发现50%数据无法读取。

四、用户操作:不当习惯加速损坏

-

频繁热插拔

虽SSD支持热插拔,但频繁操作可能引发电源冲击。某用户每日多次插拔移动SSD,3个月后出现接口松动,导致数据传输错误。 -

未遵循3-2-1备份原则

依赖单块SSD存储重要数据,一旦坏道爆发,数据恢复难度极高。某摄影师未备份照片,SSD因坏道损坏后,仅恢复30%数据。

解决方案与预防措施

-

选择主流品牌与带电容的SSD

高端SSD内置电容,可在断电前完成紧急操作,避免数据损坏。例如,三星PRO系列SSD因电容设计,断电后数据完整性提升90%。 -

监控温度与散热

使用CrystalDiskInfo等工具定期检查SSD温度,确保通风良好。笔记本电脑用户应避免堵塞散热孔,台式机用户可加装散热片。 -

定期备份与固件更新

遵循3-2-1备份原则(3份数据,2种介质,1份异地),并定期检查固件更新。但更新前需备份数据,防止更新失败导致全盘损坏。 -

避免高风险操作

减少频繁大容量写入、热插拔及在震动环境中使用。对于长期存储,选择企业级SSD或定期通电维护。

案例验证:某数据中心曾因电源波动导致50块SSD集体坏道,更换稳压器后同类故障下降95%。另一用户通过定期备份与散热优化,将SSD使用寿命从3年延长至6年。这些案例表明,通过合理使用与环境控制,可显著降低SSD坏道风险。

根据您提供的 dmesg 日志,磁盘 /dev/sda 在执行 “Synchronize Cache” 操作时出现 DID_ERROR 错误,这表明磁盘与主机之间的通信存在硬件级问题(如接口不稳定、线缆故障、磁盘控制器异常或磁盘本身损坏)。以下是详细的中文解决方案:

一、问题诊断

- 错误类型:

DID_ERROR表示 SCSI 子系统检测到设备级错误,通常与硬件连接或磁盘健康状态相关。- 对比正常日志:正常磁盘的

Synchronize Cache操作应返回status=SUCCESS。

- 可能原因:

- 物理连接问题:USB/SATA 线缆松动、接口氧化或供电不足。

- 磁盘控制器故障:主板或外接硬盘盒的控制器异常。

- 磁盘固件缺陷:某些品牌 SSD 的兼容性问题。

- 磁盘坏道或硬件损坏:存储介质物理损伤。

二、解决方案

步骤1:检查物理连接

- 重新插拔磁盘:

- 关机后拔掉

/dev/sda的连接线(USB/SATA),等待 10 秒后重新插入。 - 如果是外接硬盘,尝试更换 USB 端口或数据线。

- 关机后拔掉

- 更换接口或设备:

- 将磁盘连接到另一台电脑,测试是否出现相同错误。

- 如果是笔记本内置磁盘,尝试外接硬盘盒测试。

步骤2:测试磁盘健康状态

- 运行 SMART 检测:

bashsudo apt install smartmontools -y # 安装工具sudo smartctl -a /dev/sda | grep -i "test\|error\|reallocated\|pending"- 关键指标:

Reallocated_Sector_Ct:重分配扇区数(>0 表示坏道)。Current_Pending_Sector:待映射的疑似坏道(>0 需警惕)。UDMA_CRC_Error_Count:数据线通信错误(>0 需换线)。

- 关键指标:

- 执行短时自检:

bashsudo smartctl -t short /dev/sdasudo smartctl -l selftest /dev/sda # 查看结果(约 2 分钟后)

步骤3:降低传输模式(针对兼容性问题)

如果磁盘是 SATA 接口,强制降低传输模式可能绕过驱动问题:

- 重启进入 BIOS,找到

/dev/sda对应的 SATA 端口设置。 - 将 SATA Mode 从

AHCI或NVMe改为IDE模式(或尝试相反操作)。

步骤4:内核模块调试(可选)

- 重新加载 SCSI 驱动模块:

bashsudo modprobe -r sd_modsudo modprobe sd_mod - 检查内核日志是否仍有错误:

bashdmesg | grep -i "sda\|scsi"

步骤5:更换磁盘或环境

- 如果条件允许,将

/dev/sda替换为另一块已知正常的磁盘,确认是否为设备故障。 - 在另一台操作系统(如 Windows)下测试磁盘,排除 Linux 驱动兼容性问题。

三、验证修复结果

-

重新格式化并监控错误:

bashsudo mkfs.ext4 -F /dev/sda1 # 重新格式化sudo mount /dev/sda1 /mnt && sudo umount /mnt # 测试挂载dmesg | grep -i error | grep sda # 确认无新增错误 -

长期压力测试:

使用badblocks或f3工具检测磁盘稳定性:bashsudo badblocks -v /dev/sda1 # 只读模式扫描

四、关键注意事项

- 数据安全:

- 如果磁盘中有重要数据,立即停止写入操作,优先使用

ddrescue备份数据。 - 示例备份命令:

bashsudo apt install gddrescuesudo ddrescue /dev/sda /mnt/backup/sda.img

- 如果磁盘中有重要数据,立即停止写入操作,优先使用

- 硬件保修:

- 如果磁盘在保修期内,联系厂商更换(

thinkplus通常提供 1-2 年保修)。

- 如果磁盘在保修期内,联系厂商更换(

- 日志持续监控:

bashsudo tail -f /var/log/syslog | grep sda # 实时监控磁盘错误

五、总结流程

mermaid

graph TD |

A[检测到 Synchronize Cache 错误] --> B{物理连接是否正常?} |

B -->|重新插拔| C{SMART 检测是否通过?} |

C -->|通过| D[尝试更换接口/BIOS设置] |

C -->|失败| E[备份数据并更换磁盘] |

D --> F{错误是否消失?} |

F -->|是| G[问题解决] |

F -->|否| E |

六、最终建议

- 若错误持续存在:

- 立即停止使用该磁盘,备份数据并更换硬件。

- 提供

smartctl -x /dev/sda的完整输出以进一步分析。

- 若错误消失:

- 可能是临时接口问题,但仍需监控 SMART 状态(如

sudo smartctl -t long /dev/sda)。

- 可能是临时接口问题,但仍需监控 SMART 状态(如

此问题通常与硬件相关,软件修复可能性较低,建议优先排查物理层故障。

根据您提供的完整操作记录,当前 /dev/sda1 分区已重新创建并格式化为 ext4,但 lsblk -f 仍未显示文件系统信息。以下是详细的中文解决方案,包括问题排查和最终修复步骤:

一、当前问题诊断

- 现象:

mkfs.ext4已成功执行(有日志输出和 UUID 生成)。lsblk -f未显示文件系统类型和 UUID。

- 可能原因:

- 内核未更新分区表:

mkfs后未触发内核重新读取分区表。 - 文件系统元数据未同步:极端情况下元数据写入未完成。

- 硬件问题:磁盘 I/O 错误导致写入失败(需检查

dmesg)。

- 内核未更新分区表:

二、解决方案

步骤1:强制内核重新读取分区表

- 执行以下命令刷新分区信息:

bashsudo partprobe /dev/sda- 若无效,尝试重启系统:

bashsudo reboot

- 若无效,尝试重启系统:

- 重启后再次检查:

bashlsblk -f /dev/sda1

步骤2:检查文件系统实际状态

- 直接查询

blkid(绕过lsblk的缓存):bashsudo blkid /dev/sda1- 预期输出应包含

TYPE="ext4"和UUID。

- 预期输出应包含

- 手动挂载分区验证:

bashsudo mount /dev/sda1 /mntls /mnt # 检查是否可读写sudo umount /mnt

步骤3:检查系统日志

- 查看磁盘操作是否有错误:

bashsudo dmesg | grep -i error | grep sda- 若出现 “I/O error” 或 “Buffer I/O error”,可能是硬件故障。

步骤4:极端情况处理

如果上述步骤仍无效,可能是文件系统元数据未正确写入:

-

重新格式化并强制同步:

bashsudo mkfs.ext4 -F /dev/sda1 # -F 强制格式化sync # 确保所有写入完成 -

检查磁盘健康状态:

bashsudo smartctl -a /dev/sda | grep -i "test\|reallocated\|pending"- 关注

Reallocated_Sector_Ct和Current_Pending_Sector是否大于 0。

- 关注

三、验证修复结果

-

确认

lsblk -f输出正常:bashNAME FSTYPE FSVER LABEL UUID FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTsda1 ext4 1.0 e0b69b41-8c47-4c6e-a3e6-3be60c3d4ec7 230G 0% /mnt -

测试挂载(可选):

bashsudo mount /dev/sda1 /mnt && echo "测试文件" > /mnt/test.txt && cat /mnt/test.txtsudo umount /mnt

四、关键注意事项

- 避免频繁格式化:多次

mkfs可能加速磁盘磨损(尤其是 SSD)。 - 数据安全:若分区需恢复数据,立即停止写入,使用

testdisk扫描。 - 硬件排查:若问题持续,可能是磁盘控制器或线缆故障,尝试更换接口或设备。

五、总结流程

mermaid

graph TD |

A[重新格式化后 lsblk -f 仍不显示] --> B{内核是否更新分区表?} |

B -->|否| C[执行 partprobe 或重启] |

C --> D{blkid 是否能识别?} |

D -->|否| E[重新格式化并 sync] |

D -->|是| F[检查 dmesg 硬件错误] |

E --> G{硬件是否健康?} |

G -->|否| H[更换磁盘或维修] |

G -->|是| I[问题解决] |

六、最终建议

- 若文件系统已正常识别:无需进一步操作,可直接使用。

- 若问题依旧:

- 提供

sudo blkid /dev/sda1和dmesg | grep sda的输出以进一步诊断。 - 考虑在另一台机器上测试该磁盘,确认是否为硬件问题。

- 提供

通过以上步骤,99% 的类似问题可被解决。如果仍有异常,可能是底层硬件或内核模块问题,需深入排查。

根据您提供的信息,/dev/sda1 分区存在以下问题:

blkid和lsblk -f均未显示文件系统类型,表明分区可能未格式化或文件系统元数据损坏。parted显示分区表为msdos(MBR),但文件系统未被识别。

以下是详细的中文解决方案,包括重新创建分区并格式化的步骤:

一、解决方案概述

- 备份数据(若可能)。

- 删除并重建分区(使用

fdisk,因分区表为 MBR)。 - 格式化分区(如

ext4)。 - 验证修复结果。

二、详细操作步骤

步骤1:卸载分区(若已挂载)

bash

sudo umount /dev/sda1 # 确保分区未被挂载 |

步骤2:使用 fdisk 删除并重建分区

- 启动

fdisk:bashsudo fdisk /dev/sda- 注意:操作对象是磁盘

/dev/sda(而非/dev/sda1)。

- 注意:操作对象是磁盘

- 删除现有分区:

- 输入

p查看当前分区表,确认/dev/sda1的编号(通常为1)。 - 输入

d删除分区(默认删除第一个分区)。

- 输入

- 新建分区:

- 输入

n创建新分区:- 选择

p(主分区)。 - 分区号默认

1。 - 起始扇区直接回车(使用默认值)。

- 结束扇区直接回车(占用全部剩余空间)。

- 选择

- 关键操作:输入

w保存并退出(若误操作,按Ctrl+C放弃)。

- 输入

步骤3:格式化分区

- 创建

ext4文件系统(可选其他类型如xfs):bashsudo mkfs.ext4 /dev/sda1- 若需快速格式化(不检查坏块),添加

-F参数:bashsudo mkfs.ext4 -F /dev/sda1

- 若需快速格式化(不检查坏块),添加

- 可选:设置卷标(便于识别):

bashsudo e2label /dev/sda1 "MYDATA"

步骤4:挂载并验证

-

创建挂载点并挂载:

bashsudo mkdir /mnt/mydatasudo mount /dev/sda1 /mnt/mydata -

检查文件系统是否识别:

bashlsblk -f /dev/sda1- 预期输出应包含

ext4和UUID。

- 预期输出应包含

-

测试读写:

bashsudo touch /mnt/mydata/testfile && ls /mnt/mydata

三、常见问题处理

问题1:fdisk 报错“分区表已存在”

- 可能原因:分区表未正确保存。

- 解决方案:

- 在

fdisk中输入p确认分区表状态。 - 重新执行

n和w命令。

- 在

问题2:格式化后 blkid 仍不显示类型

- 可能原因:文件系统元数据未正确写入。

- 解决方案:

- 强制检查文件系统:

bashsudo fsck -f /dev/sda1 - 重新格式化(确保

mkfs命令无报错)。

- 强制检查文件系统:

问题3:分区重建后数据丢失

- 警告:此操作会清空分区数据!

- 若需恢复数据:

- 立即停止写入该磁盘。

- 使用

testdisk扫描并恢复文件:bashsudo testdisk /dev/sda

四、预防措施

- 定期备份:使用

rsync或云存储备份重要数据。 - 避免异常断电:使用 UPS 保护设备。

- 监控硬盘健康:

bashsudo smartctl -a /dev/sda- 关注

Reallocated_Sector_Ct和UDMA_CRC_Error_Count。

- 关注

五、总结

- 分区表修复:通过

fdisk删除并重建分区。 - 文件系统重建:使用

mkfs.ext4格式化。 - 验证:通过

lsblk -f和挂载测试确认修复成功。

关键提醒:

- 操作前确保数据已备份,尤其是对重要数据分区。

- 若分区包含系统关键数据(如

/或/home),建议在 LiveCD 环境下操作。

通过以上步骤,可解决因分区表或文件系统损坏导致的问题。若仍有问题,请提供 dmesg | grep sda 的输出以进一步诊断硬件状态。

根据 blkid 输出结果,/dev/sda1 的 PARTUUID 存在但未显示文件系统类型(如 TYPE="ext4"),表明系统可能无法识别该分区的文件系统结构,或分区表损坏。以下是详细的中文解决方案:

一、问题原因分析

- 文件系统类型未识别

blkid未输出TYPE字段,可能原因:- 分区未格式化(无文件系统)。

- 文件系统元数据(如超级块)严重损坏。

- 分区表错误导致系统误读分区范围。

- 分区表潜在问题

- 分区可能被意外删除或边界调整错误(如使用

fdisk未正确写入)。

- 分区可能被意外删除或边界调整错误(如使用

二、解决方案

步骤1:确认分区是否已格式化

- 检查分区是否有文件系统:

bashsudo lsblk -f /dev/sda1- 若输出中

FSTYPE列为空:分区未格式化,需创建文件系统(跳至步骤4)。 - 若有文件系统类型但

blkid不显示:可能是元数据损坏,需修复(继续步骤2)。

- 若输出中

- 检查分区表是否有效:

bashsudo fdisk -l /dev/sda- 确认

/dev/sda1的起始/结束扇区是否合理(如与lsblk显示的SIZE一致)。

- 确认

步骤2:尝试修复文件系统元数据

- 强制检查并修复(即使

blkid未识别类型):bashsudo fsck -f -y /dev/sda1- 若报错 “Superblock invalid”,按前文方法尝试备用超级块(如

e2fsck -b 32768 /dev/sda1)。

- 若报错 “Superblock invalid”,按前文方法尝试备用超级块(如

- 检查是否为LVM/加密分区:

- 如果是LVM或加密分区,需先激活:

bashsudo vgscan --mknodes # 扫描LVM卷组sudo lvchange -ay /dev/vgname/lvname # 激活逻辑卷

- 如果是LVM或加密分区,需先激活:

步骤3:重建文件系统(数据丢失风险)

如果修复失败且无需保留数据,或确认分区未格式化:

- 创建新文件系统(以ext4为例):

bashsudo mkfs.ext4 /dev/sda1- 警告:此操作会清空分区所有数据!

- 若需保留数据:先尝试数据恢复工具(如

testdisk或photorec)扫描分区。

步骤4:验证分区表完整性

- 检查分区表类型(如GPT/MBR):

bashsudo parted /dev/sda print- 确认分区表类型与磁盘大小匹配(如>2TB的磁盘应使用GPT)。

- 修复分区表(谨慎操作):

- 使用

gdisk(GPT)或fdisk(MBR)删除并重新创建分区(确保备份数据)。

- 使用

三、高级排查

场景1:分区被误识别

- 若

/dev/sda1实际是扩展分区内的逻辑分区,需通过lsblk确认层级关系:bashlsblk /dev/sda- 逻辑分区应显示为

/dev/sda5等(主分区为1-4)。

- 逻辑分区应显示为

场景2:硬件故障

- 运行

dmesg | grep sda检查内核日志是否有I/O错误:bashsudo dmesg | grep -i error | grep sda- 若出现 “Input/output error”,可能是硬盘坏道或电路故障,需备份数据并更换硬盘。

四、总结流程图

mermaid

graph TD |

A[运行 blkid /dev/sda1] --> B{输出是否含 TYPE=?} |

B -->|否| C[检查分区是否格式化: lsblk -f] |

C -->|未格式化| D[创建文件系统: mkfs.ext4] |

C -->|已格式化但损坏| E[尝试修复: fsck -f -y] |

E --> F{修复是否成功?} |

F -->|否| G[数据恢复或重建分区表] |

B -->|是| H[检查分区表: fdisk -l] |

H --> I{分区表是否正常?} |

I -->|否| J[修复分区表: gdisk/fdisk] |

I -->|是| K[检查硬件: dmesg] |

五、关键注意事项

- 操作前备份数据:尤其是尝试

mkfs或分区表修改前。 - 避免混合工具:不要同时使用

parted和fdisk修改同一磁盘的分区表。 - SSD特殊处理:若为固态硬盘,频繁修复可能加剧磨损,建议优先数据恢复。

通过以上步骤,可系统性解决因文件系统未识别或分区表错误导致的问题。若仍无法解决,建议提供 lsblk -f 和 fdisk -l 的完整输出进一步分析。

以下是针对 fsck 报错 “Bad magic number in super-block” 的中文详细解决方案,包含原因分析、操作步骤及注意事项:

一、错误原因分析

- 超级块(Superblock)损坏

- 超级块是文件系统的元数据核心,记录了文件系统类型、块大小、inode数量等关键信息。

- 报错表明主超级块无法读取,可能是系统异常断电、存储设备物理损坏或文件系统错误导致。

- 可能的触发场景

- 强制拔出SSD/硬盘。

- 存储设备老化或存在坏块。

- 文件系统(如ext4)未正常卸载。

- 固态硬盘主控故障或闪存颗粒损坏(需结合量产工具进一步排查)。

二、解决方案:使用备用超级块修复

步骤1:确认文件系统类型

- 运行以下命令查看

/dev/sda1的实际文件系统类型(需确保设备未挂载):bashsudo blkid /dev/sda1- 输出示例:

/dev/sda1: UUID="xxx" TYPE="ext4" # 确认是ext2/ext3/ext4 - 若类型非ext系列(如NTFS、XFS),需使用对应工具(如

ntfsfix或xfs_repair)。

- 输出示例:

步骤2:查找备用超级块位置

- 使用

mke2fs工具查看备用超级块的块号(需安装e2fsprogs):bashsudo mke2fs -n /dev/sda1- 输出中会列出备用超级块位置,例如:

Primary superblock at 0, Group descriptors at 1-...Backup superblock at 32768, 98304, 163840, 229376, 294912 - 记录一个可用的备用超级块块号(如

32768)。

- 输出中会列出备用超级块位置,例如:

步骤3:使用备用超级块修复

- 运行

e2fsck并指定备用超级块块号:bashsudo e2fsck -b 32768 /dev/sda1- 若失败,尝试其他备用块号(如

98304):bashsudo e2fsck -b 98304 /dev/sda1 - 参数说明:

-b:指定备用超级块块号。-f:强制检查(可与-b共用)。-y:自动回答“yes”(修复时建议手动确认)。

- 若失败,尝试其他备用块号(如

步骤4:修复完成后挂载测试

- 修复成功后,重新挂载分区并检查数据:

bashsudo mount /dev/sda1 /mnt # 替换/mnt为实际挂载点ls /mnt # 查看文件是否可访问

三、进阶排查:若备用超级块无效

场景1:所有备用超级块均损坏

- 原因:文件系统严重损坏或存储介质物理故障。

- 解决方案:

- 尝试数据恢复:

- 使用

testdisk扫描分区并恢复文件:bashsudo testdisk /dev/sda1 - 选择

Advanced>Undelete恢复文件到其他存储设备。

- 使用

- 重新格式化分区(数据丢失风险):

bashsudo mkfs.ext4 /dev/sda1 # 谨慎操作,会清空数据

- 尝试数据恢复:

场景2:存储设备为SSD且存在主控故障

- 现象:修复后短暂正常,但频繁出现超级块错误。

- 解决方案:

- 使用量产工具修复SSD(参考前文《固态硬盘开卡维修常识性知识》):

- 拆解SSD,短接ROM点进入量产模式。

- 使用

SM2258XTMPTool等工具重新开卡并写入固件。

- 联系厂商:若SSD在保修期内,建议返厂维修。

- 使用量产工具修复SSD(参考前文《固态硬盘开卡维修常识性知识》):

四、预防措施

- 定期检查文件系统:

bashsudo touch /forcefsck # 下次启动时强制检查sudo reboot - 避免异常断电:使用UPS(不间断电源)保护设备。

- 监控SSD健康状态:

bashsudo smartctl -a /dev/sda # 需安装smartmontools- 关注

Reallocated_Sector_Ct(坏块数)和UDMA_CRC_Error_Count(传输错误)。

- 关注

- 备份重要数据:使用

rsync或云存储定期备份。

五、关键注意事项

- 操作前务必卸载分区:

bashsudo umount /dev/sda1- 挂载状态下修复可能导致数据进一步损坏。

- 谨慎使用

-y参数:自动修复可能覆盖重要文件,建议手动确认。 - 物理损坏不可逆:若存储设备有异响、频繁掉盘,可能是硬件故障,需更换设备。

通过以上步骤,可解决大部分因超级块损坏导致的文件系统错误。若问题持续,建议结合硬件诊断工具(如SSD主控量产工具)进一步排查。

以下为结合原文与补充资料后整理的SM2258XT主控固态硬盘量产与维修详细指南,涵盖硬件识别、软件配置、故障排查及安全操作规范:

一、硬件识别与前期准备

1. 固态硬盘拆解与芯片确认

- 拆解步骤:卸下SSD外壳,暴露PCB板,确认主控型号为SM2258XT(正方形芯片),记录闪存颗粒型号(如L06B、PFB70等,可通过量产部落查询制程)。

- 关键部件:

- ROM跳线:通常标记为

JP1或ROM,位于主控附近,为两个相邻焊点(无丝印时找单个两孔焊点)。 - 转接工具:需使用USB-to-SATA转接板或移动硬盘盒(支持SATA协议),避免使用USB 2.0接口以防供电不足。

- ROM跳线:通常标记为

2. 短接ROM进入物理修复模式

- 适用场景:SSD不认盘、掉盘、蓝屏死机。

- 操作步骤:

- 用金属镊子或导线短接ROM两点。

- 保持短接的同时将SSD接入电脑USB口。

- 待系统识别到“未知1.00GB设备”后,松开镊子(短接时间约3-5秒)。

- 验证方法:设备管理器中出现“未知设备”或量产工具扫描到SSD即成功。

二、量产工具配置与操作

1. 工具下载与版本选择

- 推荐工具:

SM2258XTMPToolQ1102A(兼容L06B等常见制程)。- 备用工具:

SM2258XTMPToolQ0619A(旧版,需手动匹配Flash ID)。

- 下载渠道:量产部落、芯片厂商官网(避免破解版以防固件冲突)。

2. 软件参数设置

- 基础配置:

- 运行量产工具,点击Scan Drive扫描设备。

- 进入Parameter标签页,点击Edit Config(默认密码为两个空格)。

- Flash选择:

- 自动检测:点击Auto,工具自动匹配闪存型号。

- 手动输入:若自动失败,通过

smi_flash_id-v0.556a获取Flash ID后填写(如L06B对应PFB70颗粒)。

- 容量设置:

- 示例:120GB SSD若含4颗颗粒,单颗容量为32GB(换算为256Gb)。

- 不确定时可逐个尝试,但需确保总容量与SSD标称值一致。

- 高级选项:

- 固件升级:勾选Update Firmware(仅当需要修复固件错误时使用)。

- 安全擦除:勾选Secure Erase(彻底清除数据,操作前务必备份)。

3. 量产执行与结果验证

- 开始量产:

- 点击Start,等待1-2分钟。

- 成功标志:界面显示“Pass”,SSD可重新插拔后正常识别。

- 失败处理:

- Compare Flash Fail:检查闪存型号是否匹配,或更换工具版本。

- 卡在Busy状态:

- 关闭工具,重新短接ROM进入修复模式。

- 使用HDD Head Tools的SM2258XT专项修复功能。

- 容量异常:重新配置闪存颗粒型号,或检查PCB板是否有虚焊。

三、量产后处理与性能验证

1. 分区与格式化

- 工具推荐:DiskGenius(免费版即可)。

- 操作步骤:

- 打开DiskGenius,选择SSD。

- 点击新建分区,选择主分区格式(NTFS兼容Windows,exFAT兼容多系统)。

- 执行快速格式化,完成初始化。

2. 性能测试

- 测试工具:CrystalDiskMark。

- 达标标准:

- SATA 6Gb/s接口SSD:连续读速≥500MB/s,写速≥400MB/s。

- 若速度偏低,可能是固件未优化或闪存颗粒质量不佳。

四、关键注意事项与风险规避

1. 数据安全

- 强制备份:量产会清空所有数据,操作前需将重要文件拷贝至其他存储设备。

- 避免覆盖:若SSD内含重要数据,优先使用数据恢复软件(如R-Studio)提取,再执行量产。

2. 固件与工具兼容性

- 版本匹配:旧版工具可能不支持新制程闪存(如B17A制程需用Q1102A以上版本)。

- 固件来源:仅使用芯片厂商或SSD品牌官方固件,避免第三方修改版导致变砖。

3. 物理操作规范

- 短接精度:ROM点短接时间不足会导致识别失败,过长可能损坏主控。

- 防静电:操作前触摸金属物体释放静电,或佩戴防静电手环。

- 工具选择:避免使用劣质转接板,推荐绿联、奥睿科等品牌产品。

五、常见故障与解决方案

| 故障现象 | 可能原因 | 解决方案 |

|---|---|---|

| SSD不识别 | 短接失败、转接板兼容性问题 | 重新短接ROM,更换USB 3.0接口或转接板。 |

| 量产卡“Busy” | 固件损坏、闪存型号不匹配 | 使用HDD Head Tools修复固件,或手动指定Flash ID。 |

| 容量显示异常 | 颗粒型号配置错误 | 重新进入Parameter标签页,修正单颗颗粒容量。 |

| 量产后读写速度低 | 固件未优化、闪存颗粒质量差 | 刷新官方优化固件,或联系厂商更换SSD。 |

六、扩展建议:进阶维修资源

- 数据恢复服务:若量产后数据丢失,可联系专业机构(如SalvationDATA)进行芯片级提取。

- 主控维修:若主控损坏,需使用热风枪拆下芯片,更换同型号主控(需BGA返修台操作)。

- 固件开发:技术爱好者可参考《SSD固件开发指南》,但需谨慎操作以防法律风险。

通过以上步骤,可系统化解决SM2258XT主控SSD的90%以上故障。若遇复杂问题(如持续掉盘、主控损坏),建议联系厂商技术支持或专业维修机构。

以下是针对SM2258XT主控量产工具的中文详细操作说明,结合硬件修复与软件配置步骤整理:

一、工具准备与下载

- 量产工具获取

- 推荐从量产部落等专业平台下载SM2258XT量产工具(如

SM2258XTMPToolQ1102A),避免使用来源不明的版本以防固件不兼容。 - 工具版本需与SSD闪存制程匹配(如L06B对应PFB70颗粒),否则会提示“Compare Flash Fail”。

- 推荐从量产部落等专业平台下载SM2258XT量产工具(如

- 硬件连接

- 使用USB-to-SATA转接板或移动硬盘盒连接SSD至电脑。

- 若SSD无法识别,需进入物理修复模式(见下文)。

二、物理修复模式(针对不认盘/掉盘问题)

- 拆解SSD

- 卸下SSD外壳,暴露PCB板。

- 确认主控型号为SM2258XT(正方形芯片),闪存颗粒为长方形(如编号可通过量产部落查询制程)。

- 短接ROM点

- 找到PCB板上的ROM跳线(通常标记为

JP1或ROM,两个相邻焊点)。 - 使用金属镊子或导线短接两点,保持短接状态的同时将SSD通过USB接入电脑。

- 待系统识别到“未知1.00GB设备”后,松开镊子。

- 找到PCB板上的ROM跳线(通常标记为

三、软件配置与量产操作

- 运行量产工具

- 打开下载的量产软件(如

SM2258XTMPToolQ1102A),点击Scan Drive扫描设备。 - 若未检测到SSD,检查短接是否成功或更换USB接口。

- 打开下载的量产软件(如

- 参数设置

- 切换至Parameter标签页,点击Edit Config(默认密码为两个空格)。

- Flash选择:

- 手动输入闪存型号(如L06B)或点击Auto自动检测。

- 若自动失败,需通过

smi_flash_id-v0.556a工具获取Flash ID后手动匹配。

- 基本信息:填写SSD型号、序列号(可默认),容量按实际设置(如120GB SSD若含4颗颗粒,单颗为32GB)。

- 保存配置:点击Save Config。

- 开始量产

- 点击Start,等待1-2分钟完成。

- 成功标志:界面显示“Pass”,SSD可重新插拔后正常识别。

- 失败处理:

- 若提示“Compare Flash Fail”,检查闪存型号是否匹配。

- 若卡在“Busy”状态,可能是固件损坏,需使用专业数据恢复工具(如HDD Head Tools的SM2258XT解决方案)。

四、量产后处理

- 重新分区

- 使用DiskGenius等工具对SSD进行分区与格式化。

- 推荐格式化为NTFS或exFAT以兼容多数系统。

- 性能验证

- 通过CrystalDiskMark测试读写速度,确认是否达到标称值(如SATA 6Gb/s接口的SSD通常读速超过500MB/s)。

五、关键注意事项

- 数据备份:量产会清空所有数据,操作前务必备份。

- 固件兼容性:使用非官方固件可能导致SSD变砖,建议优先选择工具自带的稳定版本。

- 短接精度:ROM点短接时间不足或过长均可能导致失败,建议短接3-5秒后松开。

- 工具版本:旧版工具可能不支持新制程闪存,需定期更新。

六、常见问题解决方案

| 问题 | 解决方法 |

|---|---|

| SSD不识别 | 检查短接是否成功,更换USB接口或转接板。 |

| 量产卡“Busy” | 使用HDD Head Tools修复固件,或联系专业数据恢复服务。 |

| 容量显示异常 | 重新配置闪存颗粒型号(如128GB SSD单颗应为32GB)。 |

通过以上步骤,可系统化解决SM2258XT主控SSD的开卡、修复及量产问题。若遇复杂故障(如持续掉盘),建议联系厂商技术支持。

在Ubuntu命令行环境下,针对无法删除文件或格式化磁盘的问题,可通过以下系统化解决方案进行修复:

一、权限问题导致无法删除的修复

-

修改文件所有权

若因权限不足无法删除文件,使用chown命令将文件所有权转移给当前用户:bashsudo chown $USER:$USER /path/to/file此操作需替换

/path/to/file为目标文件路径,执行后用户将获得文件操作权限。 -

递归修改目录权限

对目录及其子内容修改权限时,谨慎使用755权限(所有者可读/写/执行,组和其他用户可读/执行):bashchmod -R 755 /path/to/directory完成后通过

rm -rf强制删除目录:bashrm -rf /path/to/directory

二、文件系统错误导致无法操作的修复

-

卸载目标分区

使用umount命令卸载分区(以/dev/sdb1为例):bashsudo umount /dev/sdb1若卸载失败,可尝试强制卸载:

bashsudo umount -l /dev/sdb1 -

检查并修复文件系统

使用fsck工具修复文件系统错误(需以root权限执行):bashsudo fsck -f /dev/sdb1-f参数强制修复,即使文件系统标记为干净状态。- 修复过程中需确认操作提示,输入

y同意修复。

-

针对NTFS分区的特殊处理

若分区为NTFS格式且存在日志错误,需先修复逻辑错误再重新挂载:bashsudo ntfsfix /dev/sdXn # 替换为实际设备号(如sdb1)sudo mount -o rw,remount /mnt/point # 重新挂载为读写模式

三、磁盘写保护或逻辑错误的修复

-

清除磁盘写保护属性

若磁盘因写保护无法格式化,需通过diskpart工具清除(需Windows系统环境):cmddiskpartlist diskselect disk n # 选择目标磁盘attributes disk clear readonlycleancreate partition primaryformat fs=ntfs # 或fat32/exfat -

Ubuntu环境下格式化磁盘

在Ubuntu中格式化前需确保分区已卸载,然后根据需求选择文件系统类型:bashsudo mkfs.vfat -F32 /dev/sdb1 # FAT32格式sudo mkfs.ntfs /dev/sdb1 # NTFS格式sudo mkfs.exfat /dev/sdb1 # exFAT格式sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1 # EXT4格式(Linux专用)

四、物理损坏或坏道的检测与处理

-

检测磁盘坏道

使用badblocks工具扫描磁盘坏道(以/dev/sda为例):bashsudo badblocks -v /dev/sda将坏道信息保存至文件:

bashsudo badblocks -b /dev/sda > badblocks.txt -

标记坏道并修复文件系统

通过e2fsck工具将坏道信息写入文件系统:bashsudo e2fsck -l badblocks.txt /dev/sda

五、预防措施与数据保护

-

定期备份数据

使用外部存储设备或云服务备份重要数据,避免因磁盘故障导致数据丢失。 -

监控磁盘健康状态

使用smartctl工具检查磁盘健康状态(需安装smartmontools):bashsudo smartctl -a /dev/sda关注

Reallocated_Sector_Ct、Current_Pending_Sector等参数,异常值可能预示磁盘故障。

总结

- 权限问题:通过

chown和chmod调整权限。 - 文件系统错误:使用

fsck修复,NTFS分区需额外处理。 - 写保护:在Windows中通过

diskpart清除,或在Ubuntu中格式化。 - 物理损坏:检测坏道并标记,必要时更换磁盘。

执行前务必备份数据,避免操作导致数据丢失。若问题复杂,建议咨询专业人员。

摘要:本文详细分析了固态硬盘(SSD)作为系统盘使用时的常见问题及解决方案。主要包括发热问题(60℃以上高温导致性能下降)、读写速度衰减(随使用年限增加)、频繁读写程序加速寿命消耗、接口松动与掉电风险等。文章提供了硬件检测方法(如SMART工具)、散热优化建议、数据备份策略,并针对SM2258XT主控SSD的量产维修流程进行了说明,包括ROM短接操作、闪存型号匹配等关键技术要点。同时给出了Ubuntu环境下修复文件系统错误、处理磁盘写保护等问题的命令行操作方法,强调定期备份和健康监测的重要性。