【系统架构师-案例分析】2025年5月份案例分析第一题-架构评估

案例描述:

某科技公司开发了一个面向开发者的在线大模型训练平台系统,该平台主要面向具备一定编程基础的用户,支持基于 Python 的模型编写、训练和部署流程。系统旨在简化模型开发流程,用户无需了解底层计算硬件配置,平台将自动解析代码并智能匹配训练资源进行运行。

该系统设计初期就充分考虑了系统质量属性对平台稳定性、易用性和用户体验的影响,具体需求如下:

1.用户提交模型训练任务时,系统应在1 分钟内分配资源并开始任务运行;

2.数据库发生故障时,能够在 20 分钟内切换至备用数据库,保证平台继续运行;

3.服务器发生故障时,能够自动切换至备用服务器,保障系统业务连续;

4.系统出现故障时,平台能够继续正常运行并通知管理员,同时应提供相关的操作日志、系统日志、访问日志和调试日志等信息;

5.用户界面需自动适配不同设备的分辨率和屏幕比例;

6.提供常用快捷键操作,提升平台易用性;

7.系统支持切换界面语言,方便不同语言背景用户使用;

8.支持远程用户进行测试和操作,但需限定为注册用户;

9.系统应支持来自不同终端设备(如浏览器、命令行工具、移动设备等)和操作系统(如 Windows、Linux、macOS)的注册用户同时远程访问与操作平台,系统需能正确解析并响应各类客户端的指令,保证功能一致性与协同操作能力;

10.当系统功能需要调整时,应在 3 天内完成功能修改和部署上线;

11.系统需具备良好的故障恢复能力,在发生系统级故障时,15 分钟内需完成修复;

12.系统需具备良好的异常容错机制,部分模块出错不应影响平台整体运行。

问题一:12分

根据上述系统描述,依次写出每条需求对应的系统质量属性。

1.用户提交模型训练任务时,系统应在 1 分钟内分配资源并开始任务运行(1);

2.数据库发生故障时,能够在 20 分钟内切换至备用数据库,保证平台继续运行(2);

3.服务器发生故障时,能够自动切换至备用服务器,保障系统业务连续(3);

4.系统出现故障时,平台能够继续正常运行并通知管理员,同时应提供相关的操作日志、系统日志、访问日志和调试日志等信息(4);

5.用户界面需自动适配不同设备的分辨率和屏幕比例(5);

6.提供常用快捷键操作,提升平台易用性(6);

7.系统支持切换界面语言,方便不同语言背景用户使用(7);

8.支持远程用户进行测试和操作,但需限定为注册用户(8);

9.系统应支持来自不同终端设备(如浏览器、命令行工具、移动设备等)和操作系统(如 Windows、Linux、macOS)的注册用户同时远程访问与操作平台,系统需能正确解析并响应各类客户端的指令,保证功能一致性与协同操作能力(9);

10.当系统功能需要调整时,应在 3 天内完成功能修改和部署上线(10);

11.系统需具备良好的故障恢复能力,在发生系统级故障时,15 分钟内需完成修复(11);

12.系统需具备良好的异常容错机制,部分模块出错不应影响平台整体运行(12)。

参考答案:

(1)性能(2)可用性(3)可用性(4)可用性(5)易用性(6)易用性(7)易用性(8)可测试性(9)互操作性(10)可修改性(11)可用性(12)可用性

解析:

本题要求把自然语言需求映射到系统质量属性。第1条强调“1分钟内分配资源并启动”,典型关注响应时间与吞吐,归属性能。第2、3条提出“数据库/服务器故障后切换并持续运行”,其核心是服务不中断与高可用,因此归为可用性。第4条要求“故障仍可运行并上报且提供各类日志”,体现容错、降级与运行可观测性,其度量对象是业务是否可继续,仍归可用性。第5、6、7条围绕适配不同分辨率、多语言、快捷键等交互体验改良,显然指向易用性。第8条“仅注册用户可远程测试与操作”,强调可控测试、可观测与可隔离性,面向测试组织与执行的便利,归可测试性。第9条要求“多终端多OS并发、统一解析与一致语义”,本质是跨平台、跨协议、跨形态的协议与语义兼容,归互操作性。第10条“3天内改动上线”,直指变更成本与发布效率,归可修改性。第11条“系统级故障15分钟内恢复”,度量的是恢复时间目标(RTO)与业务连续性,归可用性。第12条“模块出错不影响整体”,强调故障隔离、降级与容错,仍归可用性。

需要注意的是,实务中“可用性/可靠性/可恢复性”常被混用,但在质量属性分类里更推荐以是否保持对外可用服务来判定归类:只要指标落在不中断、可切换、可恢复、可继续等范畴,优先归入可用性;若主要关注故障率、平均无故障时间等统计性指标,再偏向可靠性。本题第2/3/4/11/12条都以“业务是否继续提供”为判据,因而可用性更贴切。此外,第8条若从“认证授权、安全性”理解也可成立,但题干将其与“测试和操作”捆绑,意在可控测试与受限访问,以可测试性为佳;第9条若从“跨端适配”理解可落在可移植性,但其强调“同时远程访问、正确解析指令、保证一致性与协同”,更符合互操作性对接口/协议/语义一致与协作的要求。该映射方案与标准答案一致,亦与常见质量属性术语库(如SEI、ISO/IEC 25010)相容。

问题二:13分

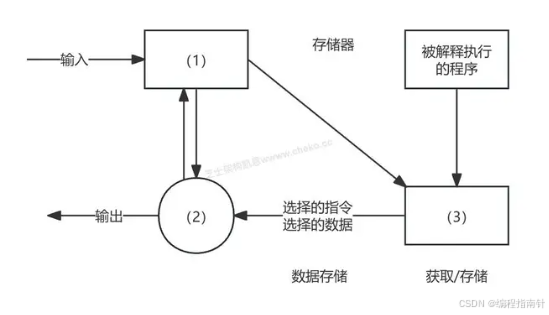

根据题干描述,将下图空白处补充完整,并说明该平台为什么适合用解释器风格

参考答案:

(1)程序执行的当前状态(2)解释器引擎(3)解释器引擎的内部状态

该平台适合采用解释器风格架构,是因为其核心功能是对用户提交的 Python 模型代码进行解析和执行,而不需要用户关注底层硬件实现。

解释器风格能够将代码解析为抽象语法树,并逐条解释执行,天然适用于这种“代码即任务”的场景。它不仅支持灵活地扩展新语法和命令,还便于在执行过程中嵌入日志记录、调试信息和资源调度逻辑,增强系统的可控性与可维护性。因此,解释器风格非常契合该平台对动态性、灵活性和任务控制能力的需求。

解析:

解释器风格由“程序(待解释的指令序列/AST)”“解释器引擎”“引擎内部状态”“程序执行的当前状态”等构件协作完成。程序执行的当前状态刻画运行时上下文(如指令计数器、作用域栈、变量与张量缓存、随机种子、会话与资源句柄等),解释器引擎负责将用户代码解析为中间表示并驱动逐条执行,引擎内部状态保存解释器自身的控制信息(如调度策略、优化开关、后端选择、算子注册表、插件与安全沙箱策略等)。对本平台而言,用户“提交代码即提交任务”,平台需在不暴露硬件复杂性的前提下对脚本进行静态/动态分析、依赖解析、算子/设备匹配、数据与日志通道编排,随后按策略在GPU/CPU/分布式集群上执行——这些都与解释器在运行时做决策的特性天然契合。