从“如何画”到“为何画”:AIGC倒逼UI设计师回归设计本源

当DALL-E、Midjourney和Stable Diffusion等AIGC工具能够根据简单的文字描述生成精美的用户界面,当Galileo AI可以在几分钟内产出完整的设计系统,一个根本性问题摆在所有UI设计师面前:在AI能够轻松完成视觉表现的今天,设计师的核心价值究竟在哪里?国际设计协会2023年的调研数据显示,超过65%的设计团队已在工作中深度使用AIGC工具,同时高达82%的设计总监认为,传统UI设计技能的重要性将在未来两年内显著下降。这一趋势正在引发设计行业的深度反思——当AI解决了“如何画”的技术问题,设计师必须回归到“为何画”的本质思考。

设计本源的迷失与寻回

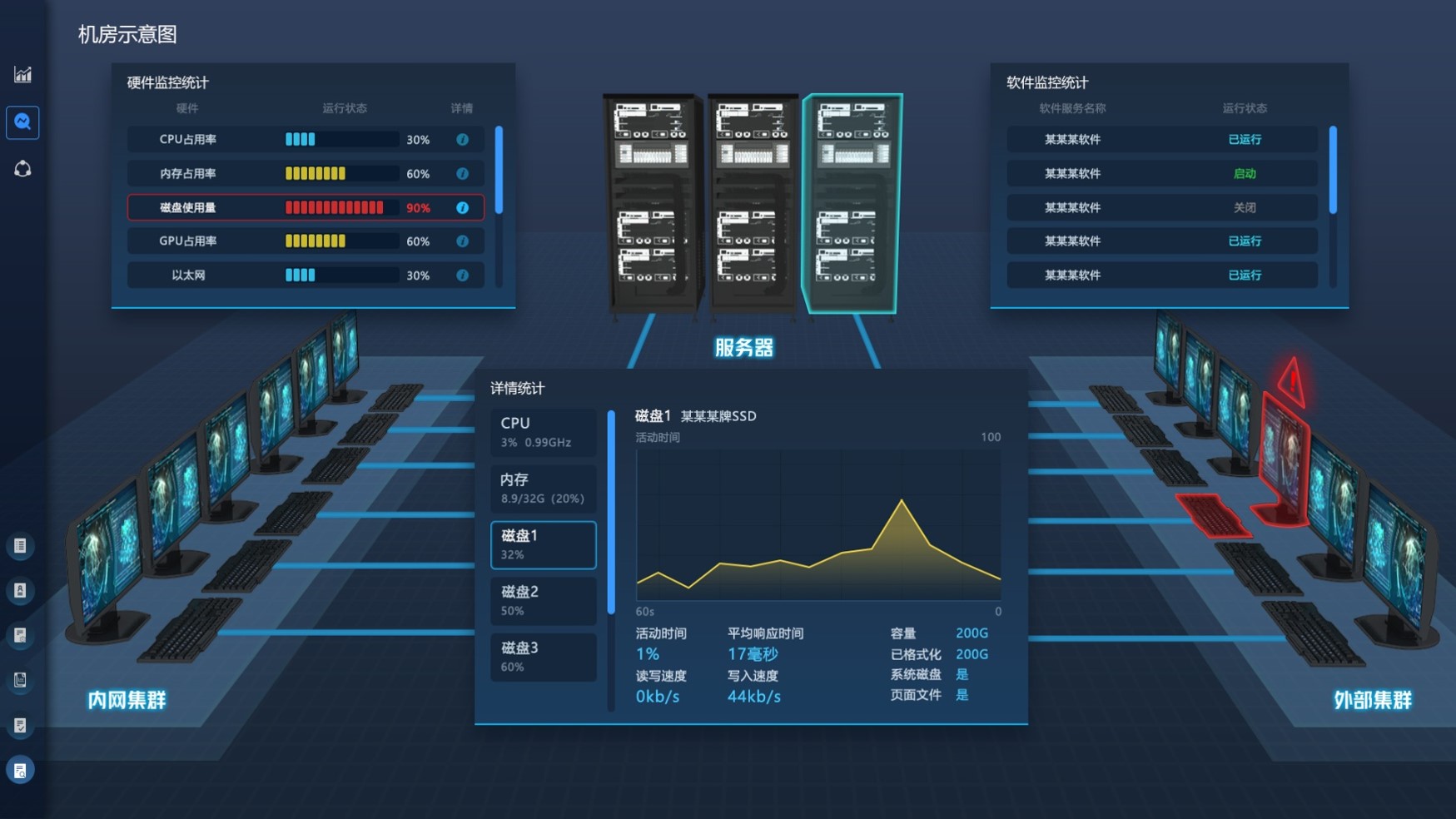

在过去的二十年里,UI设计行业逐渐偏离了设计的核心。设计评审变成了“这个按钮再大一点”、“那个颜色再亮一些”的表面讨论,设计工作沦为了无休止的改稿和调整。某知名互联网公司的内部调研显示,UI设计师平均花费70%的工作时间在视觉细节的微调上,只有不足15%的时间用于思考用户需求和体验逻辑。

造成这种现象的原因复杂而深刻。设计工具的进化让像素级的精确控制成为可能,商业节奏的加快促使团队追求快速产出,专业化分工让设计师逐渐远离用户和业务场景。结果,设计师变成了“美化师”,设计思维被简化为视觉表现。华为UCD中心的分析报告指出,这种表面化的设计流程导致的产品同质化率高达45%,用户体验差异度不足30%。

AIGC的兴起如同一面镜子,照出了这种专业异化的荒诞。当AI能够在几秒钟内生成数十个视觉上合格的方案时,那些曾经被视为专业能力的技能——精确的软件操作、丰富的样式库、熟练的快捷键——突然失去了稀缺性。这迫使整个行业不得不重新思考:什么才是设计真正不可替代的价值?

设计思维的回归:从界面美化到体验定义

设计本质上不是关于“物”的造型,而是关于“事”的规划。著名设计理论家Richard Buchanan曾指出,设计的核心是“在不确定情境中创造可能性”。在UI设计领域,这意味着设计师的首要任务不是决定按钮的圆角大小,而是理解用户的使用场景、情感需求和操作逻辑。

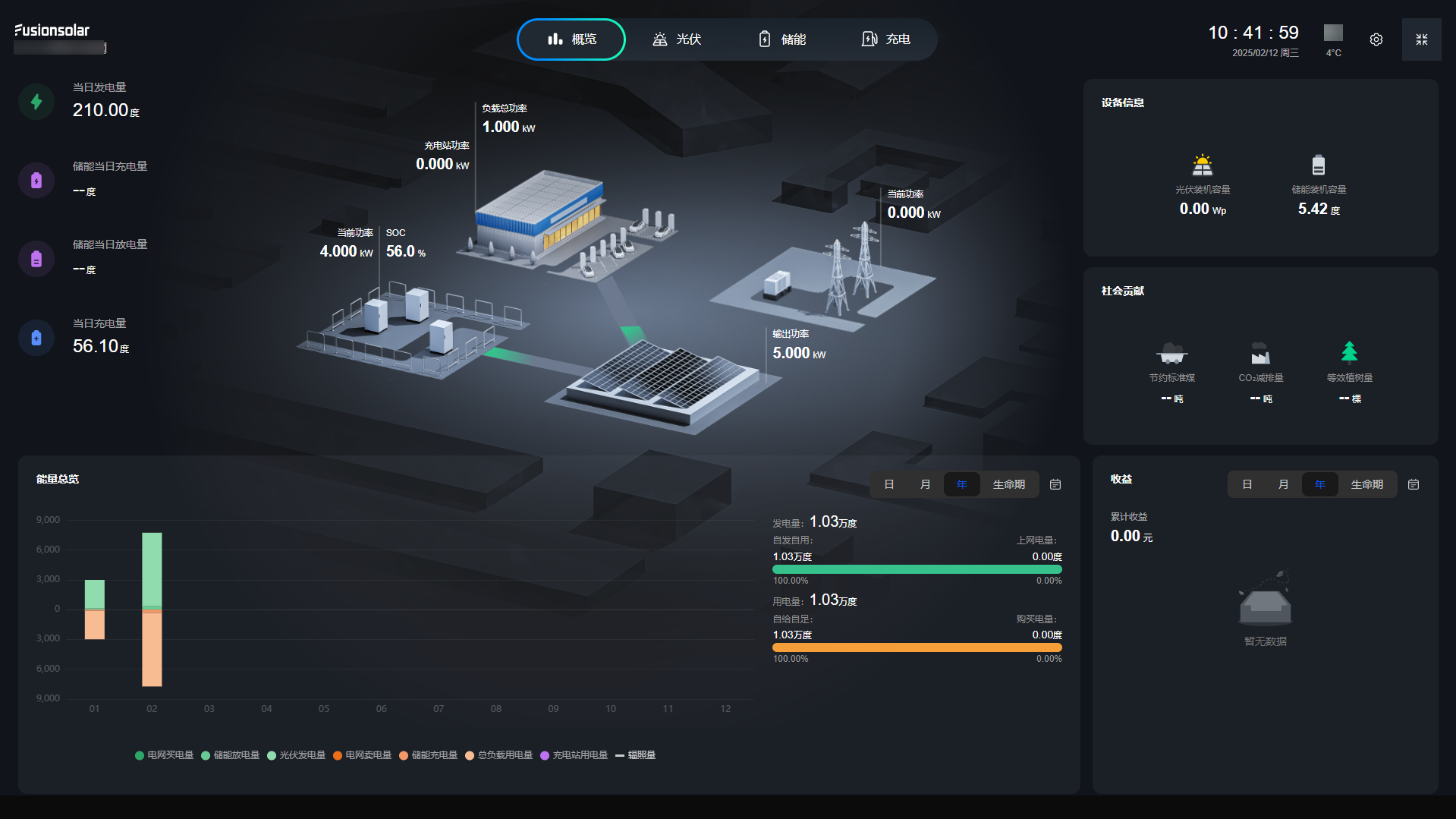

AIGC的普及正在加速这种认知的回归。当视觉表现可以由AI快速生成时,设计师必须向上游移动,专注于更本质的问题:这个功能解决了用户的什么痛点?这个交互流程是否符合用户的心理模型?这个产品体验如何创造情感共鸣?微软设计团队在实践中发现,使用AIGC工具后,设计师在用户研究和体验策略上的时间投入增加了三倍,而正是这些工作带来了真正的产品创新。

用户体验的全局视角变得前所未有的重要。设计师需要超越单个界面,思考完整的用户旅程;超越视觉表现,思考多模态的交互方式;超越当下需求,思考长期的用户关系维护。Airbnb的设计转型就是一个典型案例:当团队将重心从界面美化转向体验设计后,用户满意度提升了40%,订单转化率提高了25%。这种价值创造是AIGC无法独立完成的,因为它需要深度的用户理解和系统的体验思维。

决策能力的重构:从执行指令到定义标准

在传统设计流程中,设计师往往处于执行链条的末端,根据产品需求完成视觉转化。这种工作模式让设计师习惯于接受指令,而非主动思考。AIGC的介入打破了这一模式——当AI能够快速生成多种方案时,选择与决策就成为设计师的核心工作。

决策能力首先体现在设计标准的建立上。面对AI生成的多个方案,设计师需要明确:什么是好的设计?这个判断不能基于个人偏好,而应基于清晰的评价体系。这个体系包括可用性标准、业务目标、品牌调性、技术约束等多重维度。谷歌Material Design团队的经验表明,建立明确的设计原则和评价标准,可以使设计决策的效率提升50%,质量一致性提高35%。

更深层的决策涉及设计策略的制定。设计师需要回答:为什么选择这个方向而非其他?这个设计决策如何支持产品目标?它可能带来哪些用户体验上的影响?这些策略性思考要求设计师具备业务理解力、数据分析能力和批判性思维。腾讯CDC团队的实践显示,具备策略思维的设计师,其方案在产品会议上的通过率是纯执行型设计师的2.3倍。

AIGC在这个过程中的角色是提供可能性,而非做出决定。它扩展了设计的探索空间,但最终的选择权和责任仍然在人类设计师手中。这种责任回归让设计师重新获得了专业的主导权。

问题定义的升华:从解决方案到发现真问题

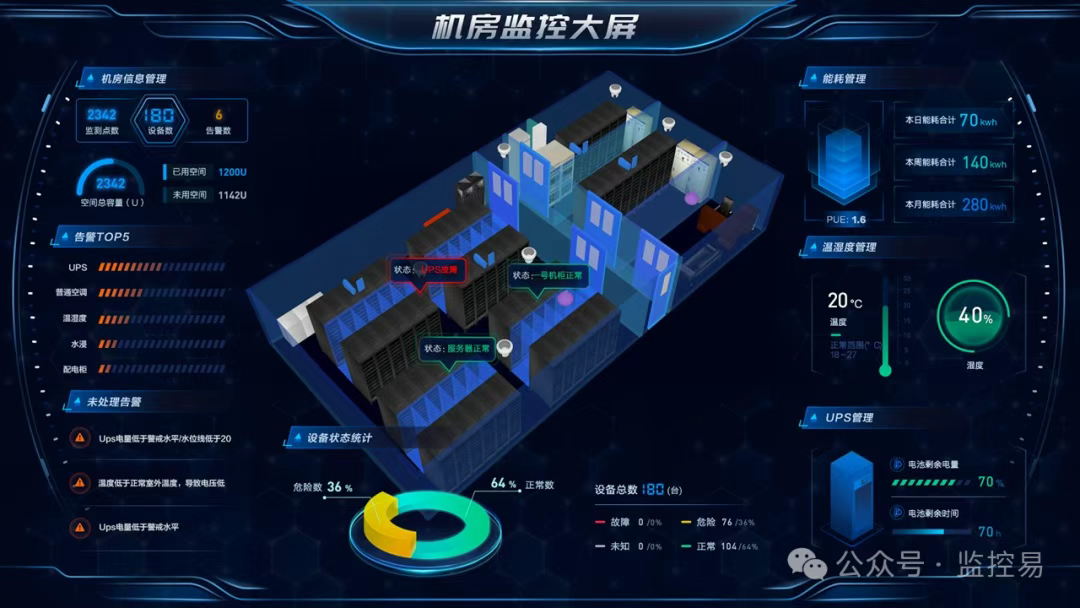

传统设计教育和工作往往从明确的需求开始:设计一个登录页、优化一个购物流程、美化一个数据面板。这种模式隐含着一个假设:问题已经被准确定义,设计师只需提供解决方案。然而在真实的产品环境中,正确定义问题往往比解决问题更为重要。

AIGC的到来凸显了问题定义能力的关键性。当AI能够快速提供解决方案时,谁能准确识别和定义问题,谁就掌握了设计的主动权。问题定义包括理解用户场景、识别痛点机会、明确设计目标、设定成功指标等一系列深度思考。IDEO的设计思维框架强调,在“形成概念”之前,必须经历“理解”和“观察”阶段,这正是问题定义的过程。

在实际工作中,问题定义能力体现为将模糊的业务需求转化为清晰的设计挑战。例如,当产品经理提出“提高用户活跃度”时,设计师需要深入分析:当前阻碍活跃度的关键因素是什么?不同用户群体的活跃度驱动因素有何不同?哪些触点最有优化潜力?这些分析将宽泛的目标转化为具体的设计机会点。阿里巴巴国际站的设计团队通过强化问题定义环节,将设计方案的业务 impact 提升了60%。

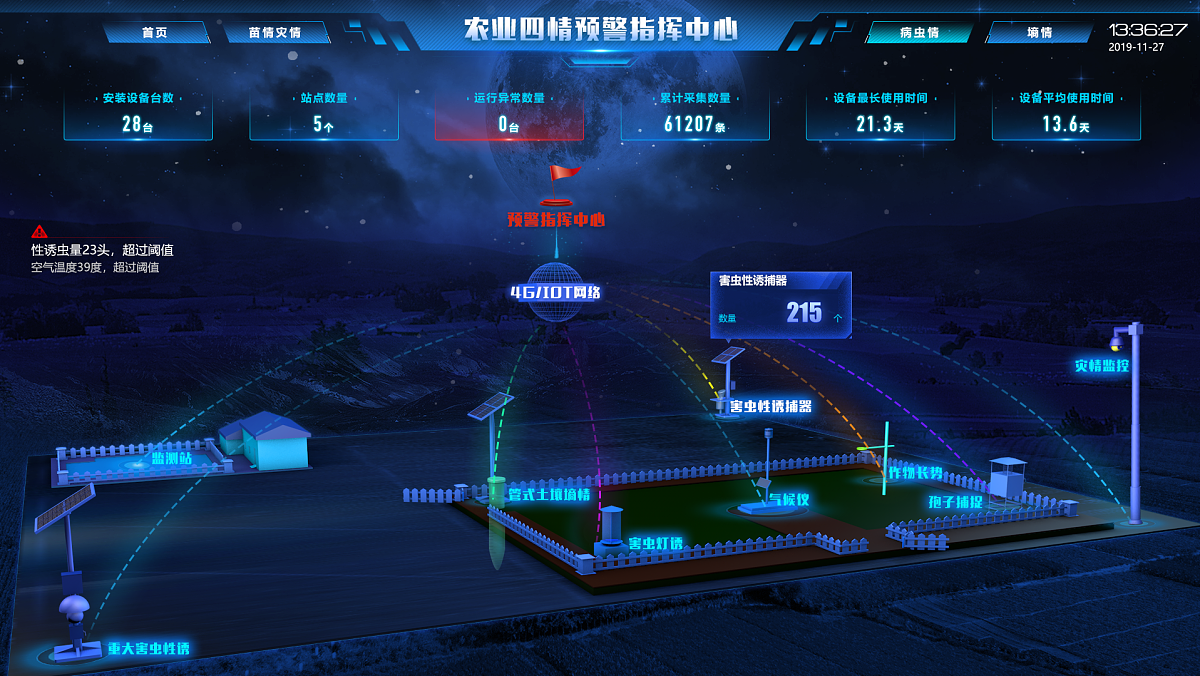

更为前瞻的是,优秀的设计师能够发现用户自己都未意识到的潜在需求。通过用户观察、数据分析、趋势研究,设计师可以识别出用户行为背后的深层动机,提出创新的解决方案。这种洞察力是AIGC难以具备的,因为它需要人类的同理心、直觉和跨领域连接能力。

人本精神的坚守:从技术实现到情感连接

在技术快速迭代的浪潮中,设计的本质始终是关于人的。无论工具如何变化,设计的终极目标都是服务人类需求、增强人类能力、丰富人类体验。AIGC虽然能模仿人类的创作,但无法真正理解人类的情感、文化和价值观。

情感化设计成为人类设计师的独特优势。设计师能够理解不同颜色、形状、动效所引发的情感反应,能够把握微妙的情感变化,能够在设计中注入温度和个性。这些能力源于人类的情感体验和文化积淀,是AI难以复制的。小米MIUI设计团队的实践表明,注重情感化设计的功能,其用户满意度比普通功能高出30%以上。

包容性设计是另一个人本精神的体现。设计师能够理解不同群体(包括残障人士、老年人、文化少数群体等)的特殊需求,在设计中体现人文关怀和社会责任。这种基于价值观的设计决策需要道德判断和社会意识,超越了纯粹的技术考量。

设计伦理的考量也变得愈发重要。在数据收集、用户引导、成瘾机制等敏感问题上,设计师需要做出符合伦理的抉择。这些决策涉及到对人性、社会福祉的深层理解,不能简单地交由算法决定。

专业进化的路径:从工具使用者到思维领导者

面对AIGC带来的变革,UI设计师的专业发展路径需要根本性的重构。工具技能的学习虽然仍然必要,但已经不足以构成核心竞争力。设计师需要建立更加立体和深刻的能力体系。

基础层的重构从设计思维的掌握开始。这包括用户研究方法、体验策略规划、信息架构设计等核心方法论。这些能力帮助设计师理解问题本质,形成有价值的设计方向。多家设计机构的调研显示,具备扎实设计思维基础的设计师,适应AIGC转型的速度比工具型设计师快50%以上。

中间层的能力建设聚焦于跨界知识的整合。设计师需要理解业务逻辑、技术原理、数据分析和市场趋势,才能与各个专业角色有效协作,在复杂项目中发挥核心作用。这些跨界知识使设计师能够将用户价值转化为可行的产品方案。

最高层的发展在于思维领导力的建立。这包括批判性思维、系统思考、创新方法和领导能力。这些能力让设计师不仅能够完成设计任务,还能够推动组织内的设计文化建设,引领产品创新的方向。

学习方式也需要相应的转变。从被动的技能培训转向主动的思维训练,从孤立的专业学习转向开放的跨界探索,从一次性的知识获取转向持续的认知升级。这种学习模式的转变,将帮助设计师在技术变革中保持领先。

从“如何画”到“为何画”的转变,是UI设计行业的一次本质回归。AIGC不是设计的终结,而是设计本质的回归。它将设计师从技术性的束缚中解放出来,让我们重新聚焦于设计的真正使命:理解人类需求,创造有意义的产品体验,让技术更好地服务于人。

这个转变过程充满挑战,但也蕴含着重大的专业机遇。那些能够超越工具层面,回归设计本源的从业者,将在AIGC时代找到更广阔的舞台,实现更深远的专业价值。设计的未来,属于那些始终记得“为何而设计”的思考者和创造者。