当技术不再是壁垒:UI设计师的情感化设计与共情能力成为护城河

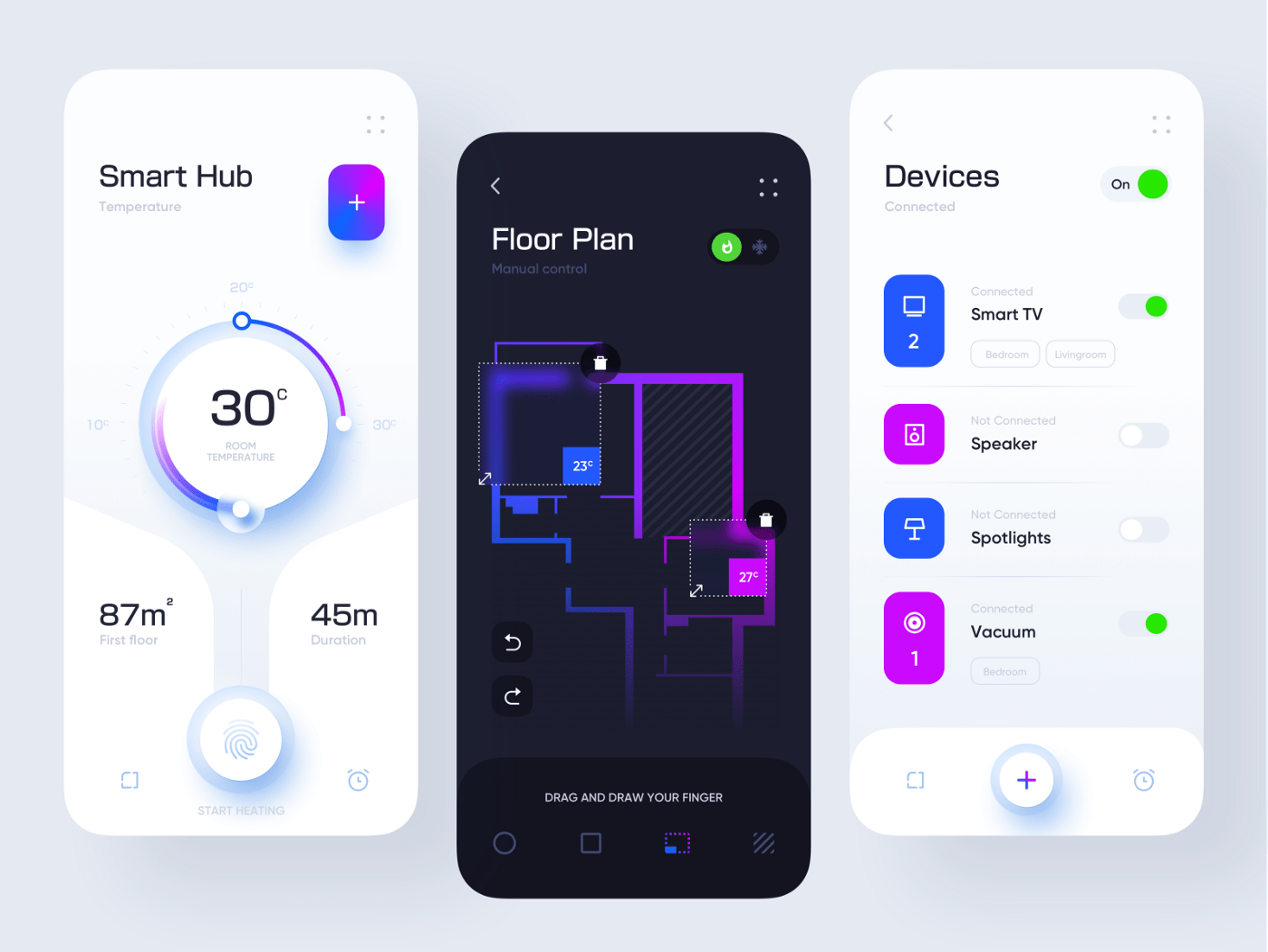

在今天的数字产品世界,一个令人惊叹的技术现象正在发生:界面设计的工具门槛以前所未有的速度降低。不再需要掌握复杂的代码就能创作出交互动画,各种设计系统和组件库让基础UI设计变得像拼搭乐高积木般简单。人工智能工具甚至能够根据文字描述瞬间生成完整的界面布局。当技术逐渐民主化,什么才能让一个数字产品真正脱颖而出?

答案或许藏在我们作为人类最独特的资产中:情感联结的能力。那些让人爱不释手、忍不住分享、甚至产生情感依赖的产品,背后往往是一群深刻理解用户内心需求的设计师。他们不仅设计界面,更设计体验和情感。这正是现代UI设计师无法被技术替代的核心竞争力——情感化设计与共情能力构筑的新护城河。

情感化设计:超越功能性的用户体验

情感化设计的概念由著名心理学家唐纳德·诺曼在其著作《情感化设计》中系统阐述。他提出,成功的设计需要在三个层面上工作:本能层、行为层和反思层。

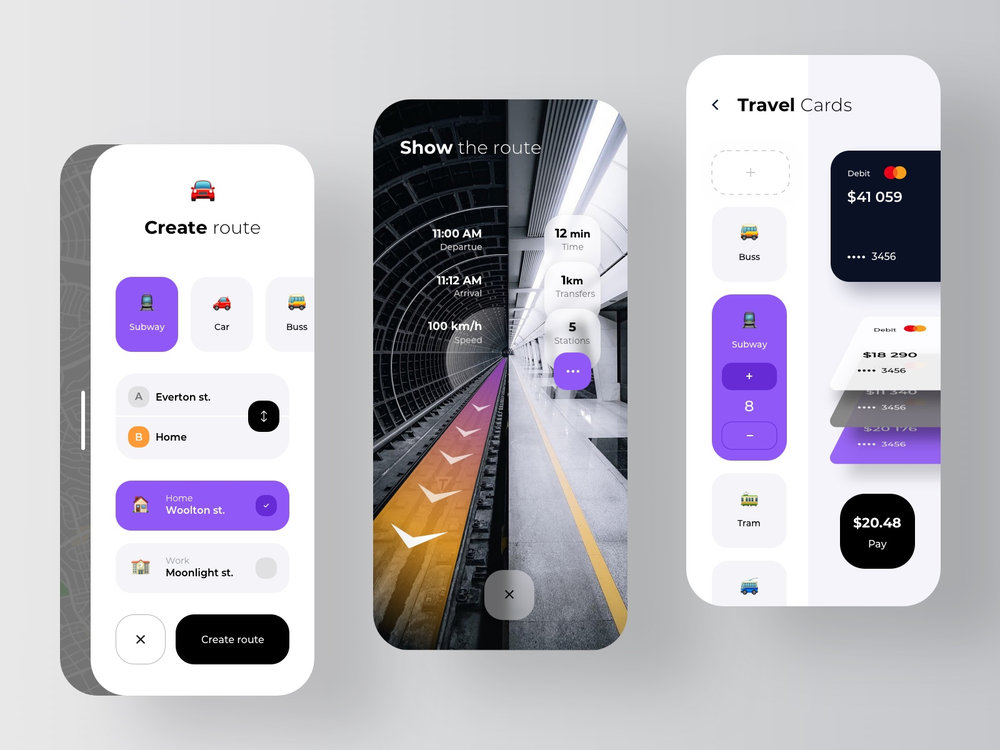

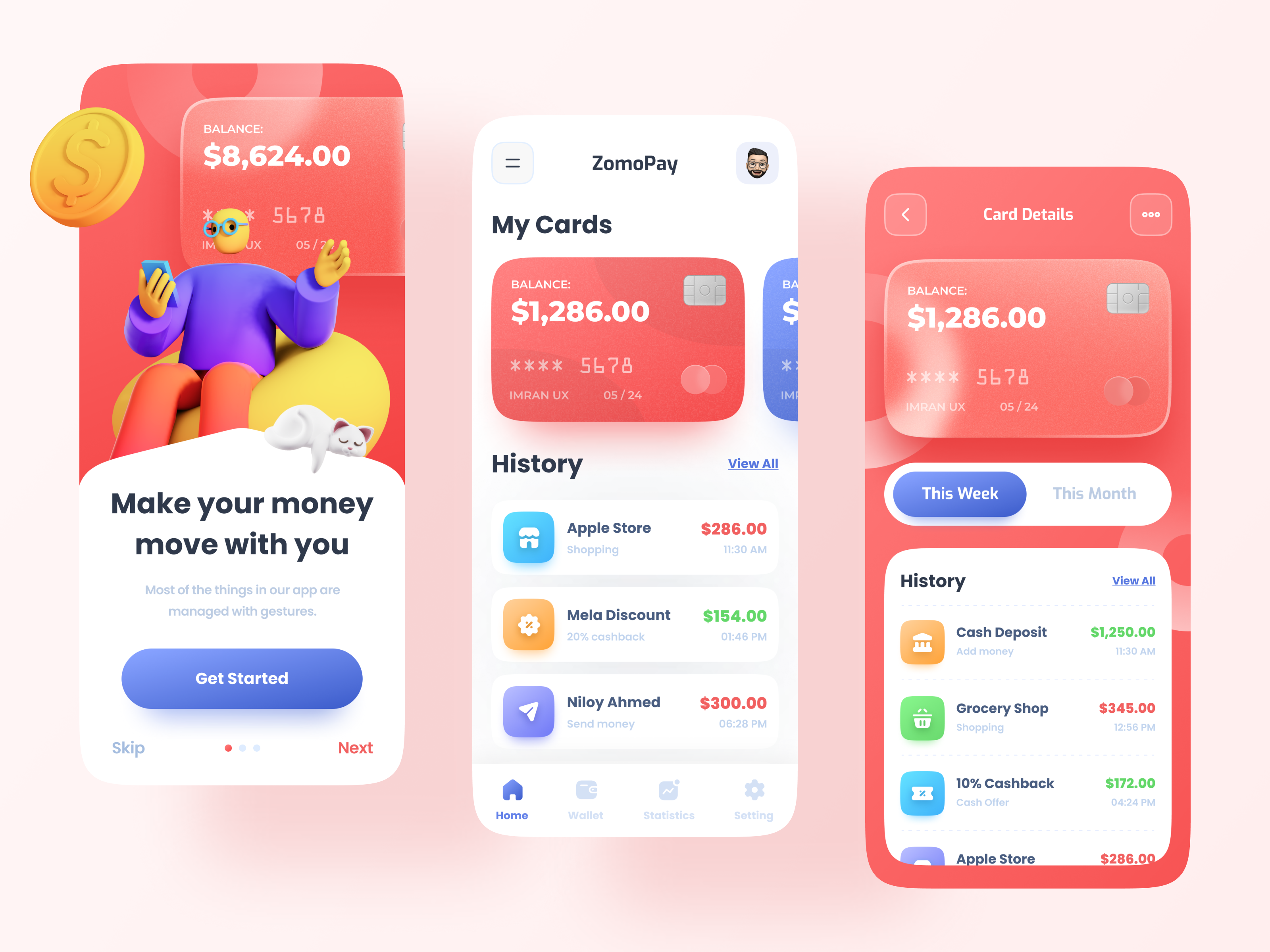

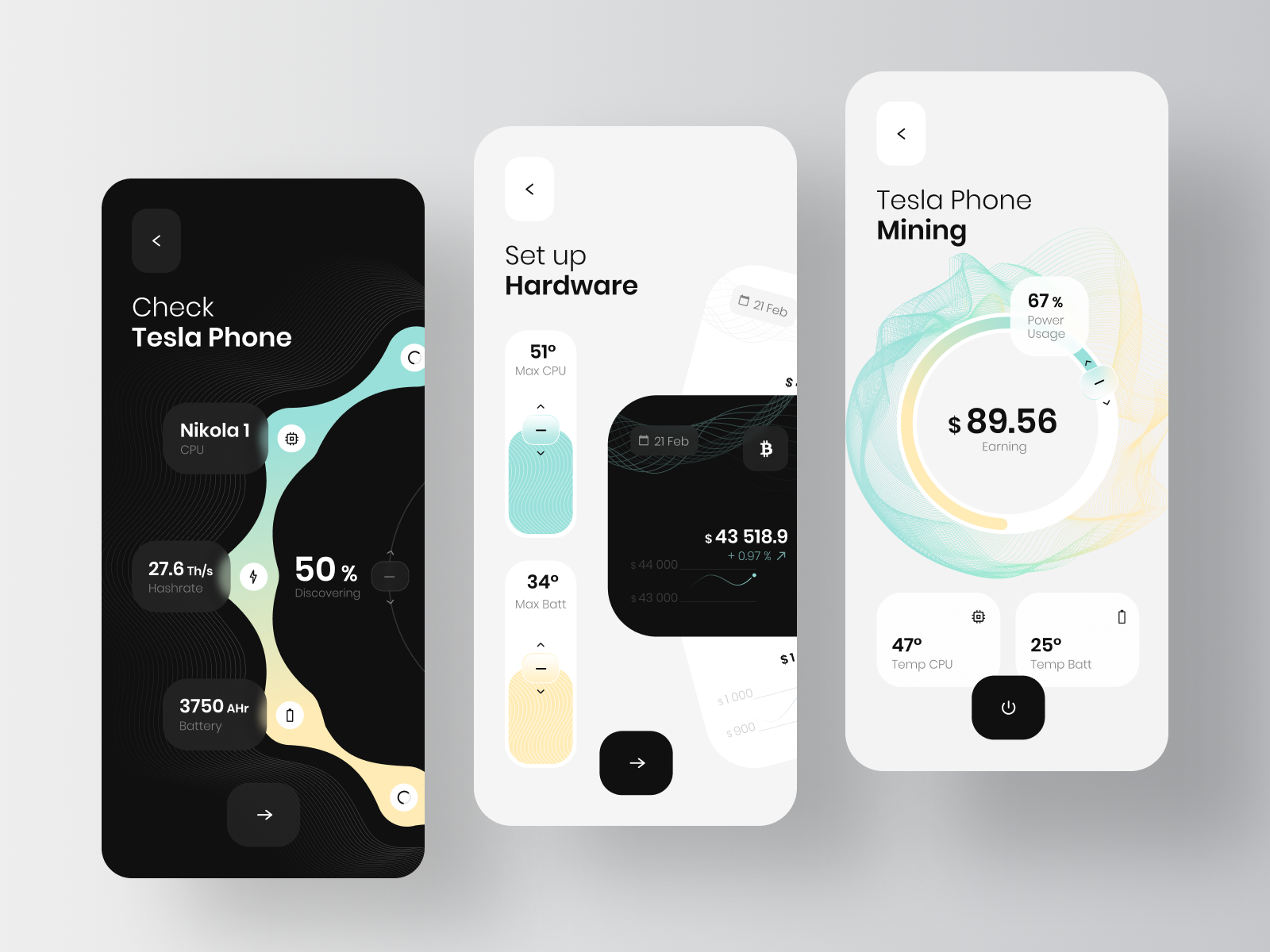

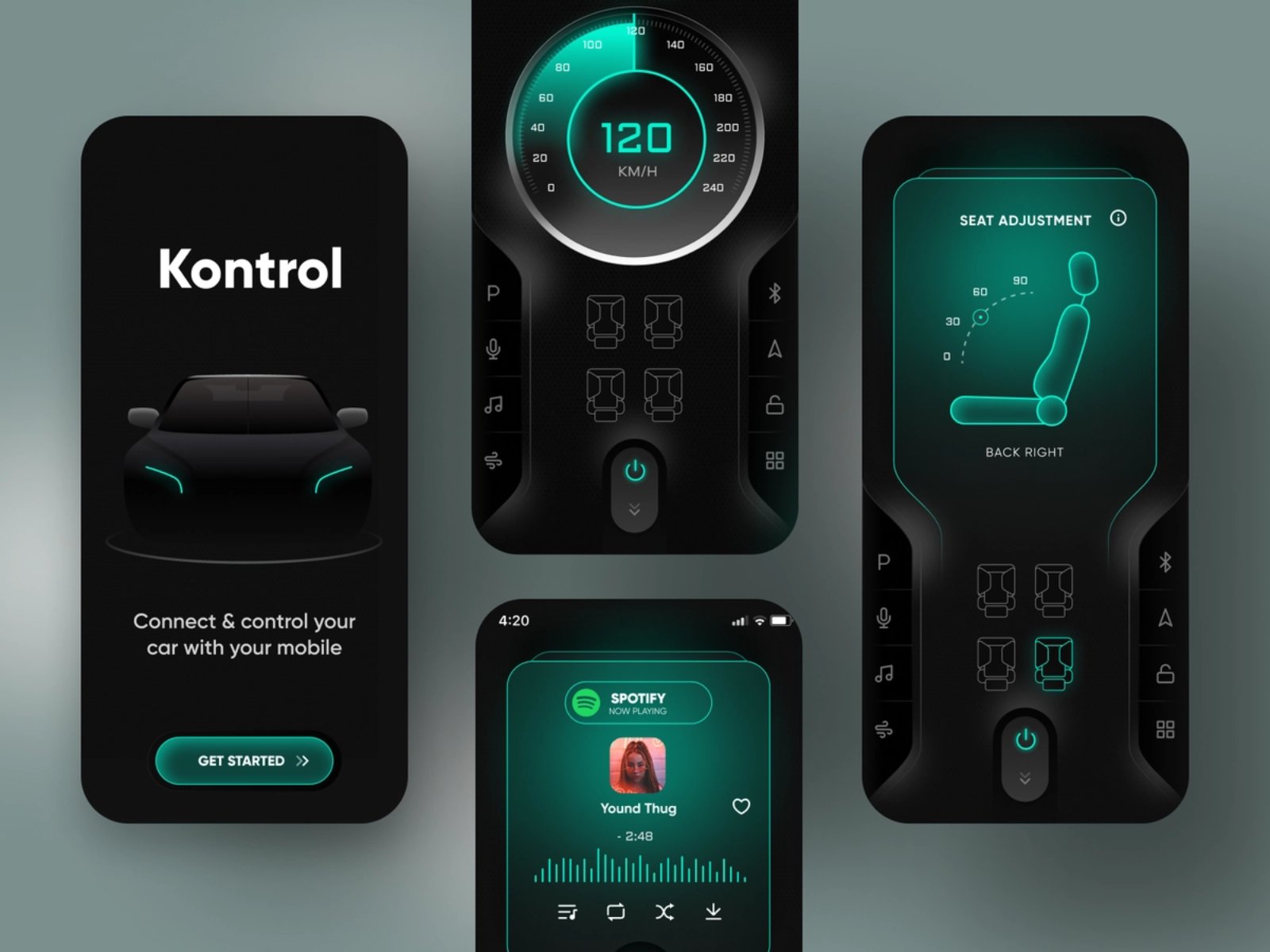

本能层设计关注的是即时的情感反应——产品看起来、摸起来、听起来如何。当用户第一次打开一个音乐App,看到精心设计的视觉动画与和谐的配色方案,产生的愉悦感就属于本能层反应。行为层设计关乎使用的乐趣和效率——产品是否易于使用、是否满足需求。而最高层次的反思层设计,则涉及产品的意义、记忆和文化内涵——使用这个产品让用户如何感知自我。

以苹果产品为例,其成功不仅源于功能性,更在于它触动了用户的情感。从开箱体验到日常使用中的微小细节,苹果构建了一种与“创新”、“简约”、“高端”相关联的情感认同。用户选择的不仅是一个工具,更是一种身份象征和价值观表达。

谷歌的一项研究发现,用户对视觉吸引力强的网站会在50毫秒内形成第一印象。这种瞬间判断很大程度上是情感性的而非理性分析。当多个产品功能相似时,情感连接成为决策的关键因素。

共情能力:洞察未言明的需求

共情不同于同情。在设计中,共情意味着能够深入理解用户的处境、动机和情绪,甚至感知到用户自己未能清晰表达的需求。这种能力使设计师能够创造出不仅可用,而且贴心的解决方案。

优秀的设计师会通过多种方式培养共情能力。他们进行用户访谈,不仅听用户说什么,更观察他们的表情和肢体语言;他们创建用户画像,赋予数据以人性面孔;他们甚至通过模拟用户体验(如戴上限制手套模拟老年人使用手机)来切身感受使用场景中的困难。

Airbnb的设计团队提供了一个经典案例。当他们发现房东拍摄的房源照片质量参差不齐影响预订率时,没有简单地上线一个照片教程。相反,他们深入理解房东可能没有专业摄影设备或技能的困境,推出了免费的专业摄影服务。这一解决方案源于对房东真实处境和情感的深刻理解,最终显著提升了平台整体体验。

共情能力帮助设计师发现那些“用户不会主动提出但确实需要”的功能。就像亨利·福特那句经典的话:“如果我问人们想要什么,他们会说要更快的马。”真正的创新来自于对用户深层需求的理解——他们需要的不是马,而是更高效的交通方式。

情感化设计的实践路径

将情感化设计理念落地需要系统性的方法和细节关注。微交互设计是其中的关键环节。这些看似微小的动画和反馈——比如点赞按钮的心形跳动、下拉刷新的弹性效果、消息发送成功的轻微震动——如同对话中的语气和表情,让界面变得生动而有温度。

个性化是另一条重要路径。当流媒体平台根据你的观看历史推荐内容,当健康App用你的名字鼓励你完成运动目标,这种被“看见”和“理解”的感觉创造了一种独特的情感连接。Spotify的“年度回顾”功能之所以被广泛分享,正是因为它不仅呈现数据,更讲述了用户个人的音乐故事,触发了 Nostalgia(怀旧)情感。

情感化设计还需考虑多样化的情感状态。用户可能在不同情境下带着不同情绪使用产品——焦急、快乐、悲伤或压力。优秀的设计能适应这些状态。例如,在金融类App中,当用户进行重要交易时,界面需要传递稳定感和信任感;而在娱乐类App中,则可以更加轻松活泼。

色彩心理学、字体情绪、声音情感等都是情感化设计的工具箱。蓝色常传递信任与冷静,红色则引人注意并暗示激情;圆润的字体显得友好亲切,棱角分明的字体则显得专业精确。这些元素的精心组合构成了产品的情绪板。

测量情感:从数据到洞察

情感体验是否可测量?答案是肯定的。现代用户体验研究已经发展出多种情感测量方法,包括面部表情编码、皮肤电反应监测、眼动追踪等生理指标测量,以及自我报告量表和用户体验满意度问卷等主观评价方法。

微软的一项研究发现, positively valenced(积极价)的用户体验与提高的用户忠诚度和推荐意愿直接相关。换句话说,让用户感到愉悦不仅是一种“锦上添花”,更是实实在在的商业价值。

然而,量化数据需要与质性洞察相结合。数字可以告诉我们用户在哪里停留更久,但只有深入理解才能解释为什么他们这样做。优秀的设计师会平衡数据驱动和洞察驱动的方法,既尊重统计规律,也珍视个体故事。

培养设计中的共情能力

共情能力并非完全天生,它可以通过刻意练习得以提升。跨学科学习是拓展共情视野的有效途径。心理学帮助理解人类行为动机,人类学教授文化差异如何影响认知,文学和电影艺术则展示丰富的情感表达方式。

沉浸式用户研究是另一条路径。与其在会议室里假设用户需求,不如走到真实使用环境中观察和交流。当设计师亲眼看到用户如何挣扎于他们自以为“直观”的界面时,共情自然产生。

团队内部的文化同样重要。建立一种鼓励多元视角、尊重不同经验的安全环境,能够让设计师更自由地表达和探索情感洞察。一些创新团队甚至引入“同理心映射”等工具,系统化地捕捉和分享对用户的理解。

技术赋能而非替代情感设计

有趣的是,当技术不再是设计的壁垒,它反而成为情感化设计的强大助推器。人工智能可以分析海量用户数据,识别情感模式;AR/VR技术可以创建更沉浸的情感体验;生物传感技术可以实时捕捉用户情绪状态并调整界面。

但核心始终是人的判断和创意。技术工具提供了更丰富的调色板,但画作的灵魂仍来自设计师的情感智慧和共情深度。未来最稀缺的设计人才,将是那些能够将技术创新与情感理解完美融合的“全脑思考者”。

在数字产品日益同质化的今天,功能已经不再是唯一的竞争战场。那些能够触动心弦、理解未言需求、创造有意义连接的产品,将在拥挤的市场中脱颖而出。这种能力根植于人类最珍贵的情感与共情能力,是技术无法简单复制的真正护城河。

UI设计师的角色因而正在发生深刻转变:从界面美工转变为体验建筑师,从像素管理者转变为情感联结的创造者。他们搭建的不仅是用户与机器的桥梁,更是技术与人性相遇的温暖空间。在这个空间里,优秀的设计让科技不再冰冷,让交互充满理解,让每一次点击都成为一次有意义的情感对话。