AI提升工业生产制造安全,基于YOLOv9全系列【yolov9/t/s/m/c/e】参数模型开发构建工业生产制造加工场景下工业设备泄漏智能化检测识别预警系统

在工业生产制造环境中,仪器设备的稳定运行是保障安全生产的基石。传统的生产作业模式主要依赖于制定的规章制度和企业安全员进行例行定期巡检。然而,这种模式存在诸多局限性,难以满足现代工业生产对安全生产的高要求。随着 AI 智能化技术的快速普及和发展,越来越多的传统行业开始接入 AI 智能化技术,实现产业升级。本文将探讨 AI 技术如何在工业生产制造环境中实现从传统巡检到智能监控的变革,提高生产效率和安全性。

传统工业生产安全管理的局限性

在传统的工业生产作业模式中,安全管理主要依赖于制定的规章制度和企业安全员进行例行定期巡检。这种模式存在以下局限性:

-

难以规模化推广:传统巡检方式需要大量的人力和时间,难以在大规模生产环境中高效实施。

-

受限于人工因素:安全员的巡检存在时间间隔,无法做到实时监控。此外,人工巡检容易受到疲劳、疏忽等客观因素的影响,导致安全隐患未能及时发现。

-

无法实现全天候运行:人工巡检无法做到 24 小时不间断运行,存在监控盲区,可能导致安全隐患在无人监控时发生。

-

效率低下:传统巡检方式需要安全员逐一检查设备,效率低下,难以快速响应和处理突发问题。

AI 智能化技术在工业生产安全管理中的应用

随着 AI 智能化技术的快速发展,其在工业生产安全管理中的应用逐渐成为可能。通过在工业生产环境中部署摄像头,可以不断采集广泛丰富的图像数据。这些数据经过标注和训练后,可以开发出智能化的检测模型,并部署在端侧算力设备上,接入摄像头视频流进行实时检测、识别和分析。一旦发现异常问题或目标,立即上报安全平台,自动安排调度安全员进行处置。这种智能化的安全管理模式具有以下优势:

-

实时性:AI 模型可以实时分析视频流,及时发现安全隐患,如设备异常、人员违规操作等,实现对安全状况的实时监控。

-

高效性:AI 模型能够快速处理大量数据,提高安全管理的效率。通过自动化的检测和预警,减少了人工干预,降低了人力成本。

-

精准性:AI 模型经过大量数据训练,能够准确识别各种安全隐患,减少误报和漏报。通过深度学习算法,模型可以不断优化,提高识别的准确性。

-

稳定性:AI 系统可以实现 24 小时不间断运行,不受人工因素的影响,确保安全管理的稳定性和连续性。

AI 智能化技术在工业生产安全管理中的具体应用案例

-

设备状态监测:

-

实时监控设备运行状态:通过摄像头采集设备的运行图像,AI 模型可以实时分析设备的运行状态,如设备是否正常运转、是否存在故障迹象等。一旦发现设备异常,立即触发预警,通知维修人员进行处理。

-

预测性维护:AI 模型可以通过分析设备的历史数据和实时数据,预测设备的故障时间,提前安排维护,减少设备停机时间,提高生产效率。

-

-

人员行为监测:

-

违规操作检测:通过摄像头采集人员的行为图像,AI 模型可以实时监测人员是否佩戴安全帽、是否在规定区域内活动、是否存在违规操作等。一旦发现异常行为,立即触发预警,提醒安全员进行处理。

-

人员位置跟踪:AI 模型可以实时跟踪人员的位置,确保人员在安全区域内活动,避免进入危险区域。

-

-

环境监测:

-

泄漏检测:结合传感器数据和摄像头图像,AI 模型可以对工业环境中的泄漏进行综合监测,如气体泄漏、液体泄漏等。一旦发现泄漏,立即触发预警,采取相应的措施,确保环境安全。

-

空气质量监测:AI 模型可以分析摄像头图像和传感器数据,实时监测工业环境中的空气质量,如粉尘浓度、有害气体浓度等。一旦发现空气质量异常,立即触发预警,采取通风等措施。

-

-

应急响应:

-

突发事件处理:在发生突发事件时,AI 系统可以快速分析现场情况,提供应急响应建议,如人员疏散路线、救援设备调度等。通过智能化的应急响应,可以最大限度地减少事故损失,保障人员生命安全。

-

自动化报警:AI 系统可以自动触发报警,通知相关人员和部门,确保应急响应的及时性和有效性。

-

AI 智能化技术的实施步骤

-

数据采集:

-

在工业生产环境中部署摄像头,采集设备运行、人员活动和环境状态的图像数据。

-

确保摄像头的布局合理,覆盖所有关键区域,以获取全面的监控数据。

-

-

数据标注:

-

将采集到的图像数据进行标注,明确每张图像中的设备状态、人员行为和环境状况。

-

标注工作可以由专业的标注团队完成,确保标注的准确性和一致性。

-

-

模型训练:

-

使用标注后的数据训练 AI 模型,选择合适的深度学习算法,如卷积神经网络(CNN)。

-

通过大量的数据训练,使模型能够准确识别各种安全隐患和异常情况。

-

-

模型部署:

-

将训练好的 AI 模型部署在端侧算力设备上,如边缘计算设备或智能摄像头。

-

确保设备具备足够的计算能力,能够实时处理视频流并进行检测和预警。

-

-

系统集成:

-

将 AI 模型与现有的安全管理系统集成,实现自动化的预警和应急响应。

-

确保系统能够实时接收 AI 模型的检测结果,并及时通知相关人员进行处理。

-

在前面的系列博文中我们已经进行了很多相关的开发实践工作,感兴趣的话可以自行移步阅读即可:

《AI提升工业生产制造安全,基于YOLOv5全系列【n/s/m/l/x】参数模型开发构建工业生产制造加工场景下工业设备泄漏智能化检测识别预警系统》

《AI提升工业生产制造安全,基于YOLOv7全系列【tiny/l/x】参数模型开发构建工业生产制造加工场景下工业设备泄漏智能化检测识别预警系统》

《AI提升工业生产制造安全,基于YOLOv8全系列【n/s/m/l/x】参数模型开发构建工业生产制造加工场景下工业设备泄漏智能化检测识别预警系统》

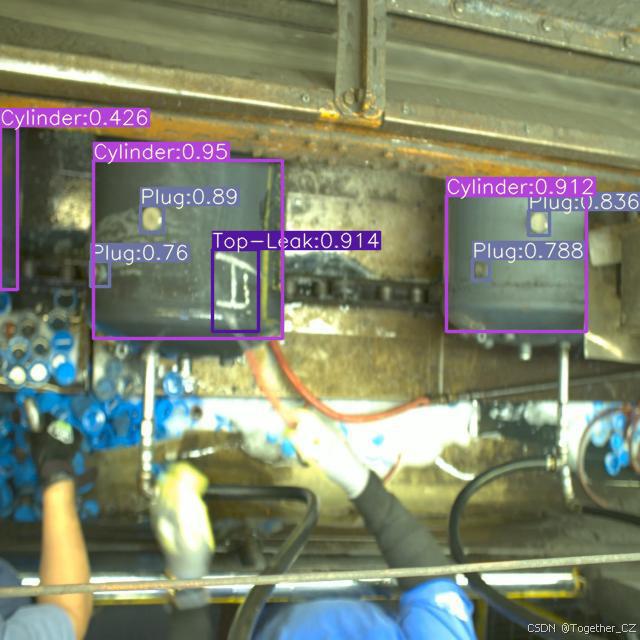

本文主要是想要基于YOLOv9系列的模型来进行相应的开发实践,首先看下实例效果:

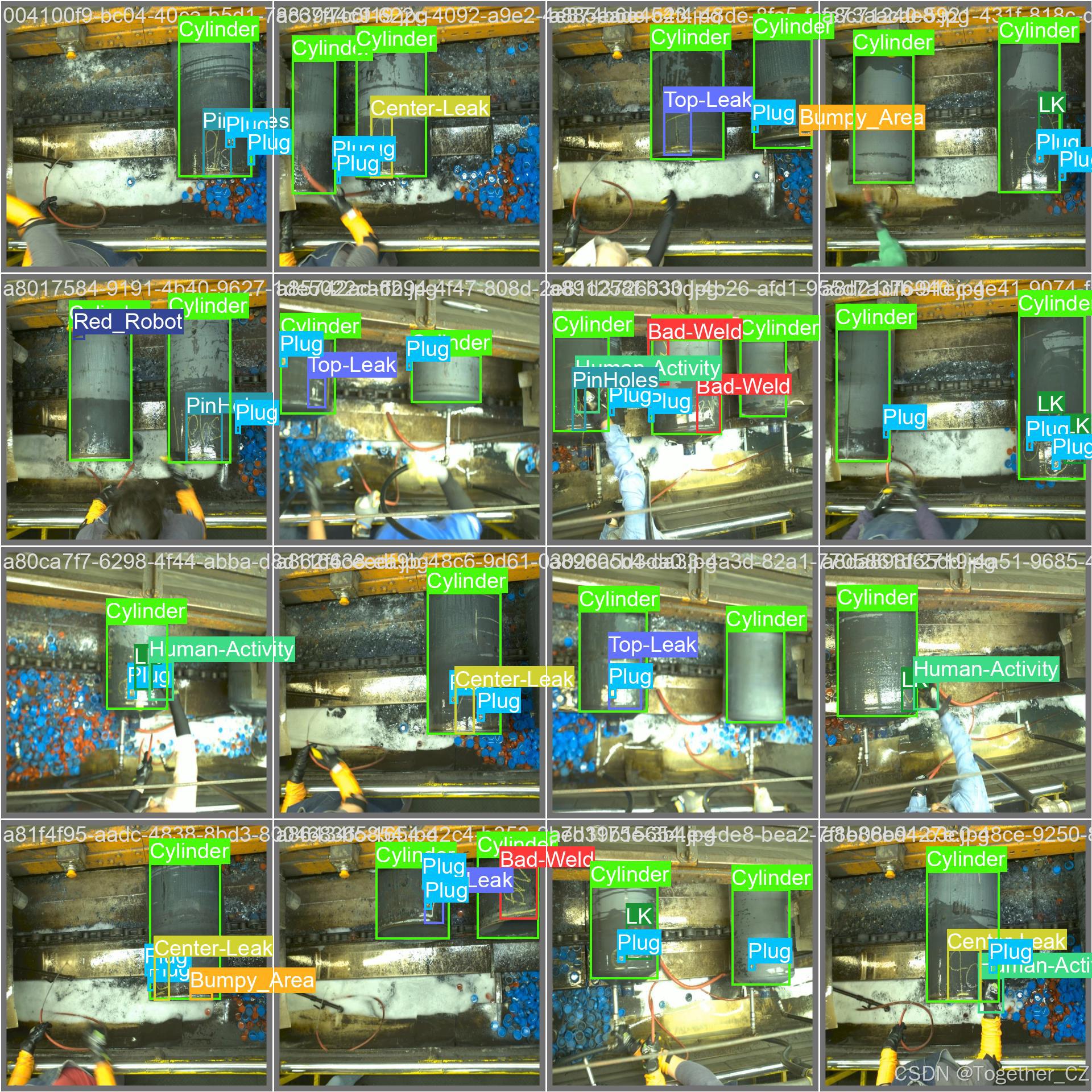

接下来看下实例数据:

关于YOLOv9的论文相关的介绍可以看这里:

《太卷了,目标检测新成员——YOLOv9: Learning What You Want to LearnUsing Programmable Gradient Information他来了》

如果想要基于YOLOv9从零开始开发构建自己的个性化目标检测系统,可以参照这里:

《基于YOLO家族最新模型YOLOv9开发构建自己的个性化目标检测系统从零构建模型完整训练、推理计算超详细教程【以自建数据酸枣病虫害检测为例】》

YOLOv9的作者人为很多模型设计过程中现有的方法忽略了一个事实,即当输入数据经过逐层特征提取和空间变换时,会丢失大量信息。目前,可以缓解这一现象的主要方法为:(1)可逆架构的使用:使用重复输入数据并以显式方式保持输入数据的信息;(2)掩码建模的使用:利用重构损失并采用隐式方式来最大化提取的特征并保留输入信息;以及(3)深监督概念的引入:使用未丢失太多重要信息的浅层特征预先建立从特征到目标的映射,以确保重要信息能够传递到更深的层次。然而,上述方法在训练过程和推理过程中存在不同的缺点。例如,可逆架构需要额外的层来组合重复馈送的输入数据,这将显著增加推理成本。此外,由于输入数据层到输出层不能有太深的路径,这种限制将使得在训练过程中对高阶语义信息的建模变得困难。至于掩码建模,其重构损失有时会与目标损失冲突。此外,大多数掩码机制还会与数据产生不正确的关联。对于深监督机制,它将产生误差积累,如果浅监督在训练过程中丢失信息,那么后续层将无法检索到所需的信息。上述现象在困难任务和小模型上将更为显著。所以作者深入研究数据通过深度网络传输时数据丢失的重要问题,即信息瓶颈和可逆函数进而提出了可编程梯度信息(PGI)以应对深度网络实现多个目标所需的各种变化。PGI可以为目标任务提供完整的输入信息来计算目标函数,从而获得可靠的梯度信息来更新网络权重。此外,还设计了一种新的基于梯度路径规划的轻量级网络架构——广义高效层聚合网络(GELAN)。GELAN的架构证实了PGI在轻量级模型上取得了卓越的成果。

YOLOv9贡献总结如下:

1.我们从可逆函数的角度对现有的深度神经网络架构进行了理论分析,并通过这个过程成功地解释了许多过去难以解释的现象。在此基础上,我们还设计了PGI和辅助可逆分支,并取得了良好的效果。

2.我们设计的PGI解决了深度监控只能用于极深度神经网络架构的问题,从而使新的轻量级架构能够真正应用于日常生活。

3.我们设计的GELAN仅使用传统卷积,比基于最先进技术的深度卷积设计实现了更高的参数使用率,同时显示出轻、快、准确的巨大优势。

4.将所提出的PGI和GELAN相结合,YOLOv9在MS COCO数据集上的目标检测性能在各个方面都大大超过了现有的实时目标检测器。

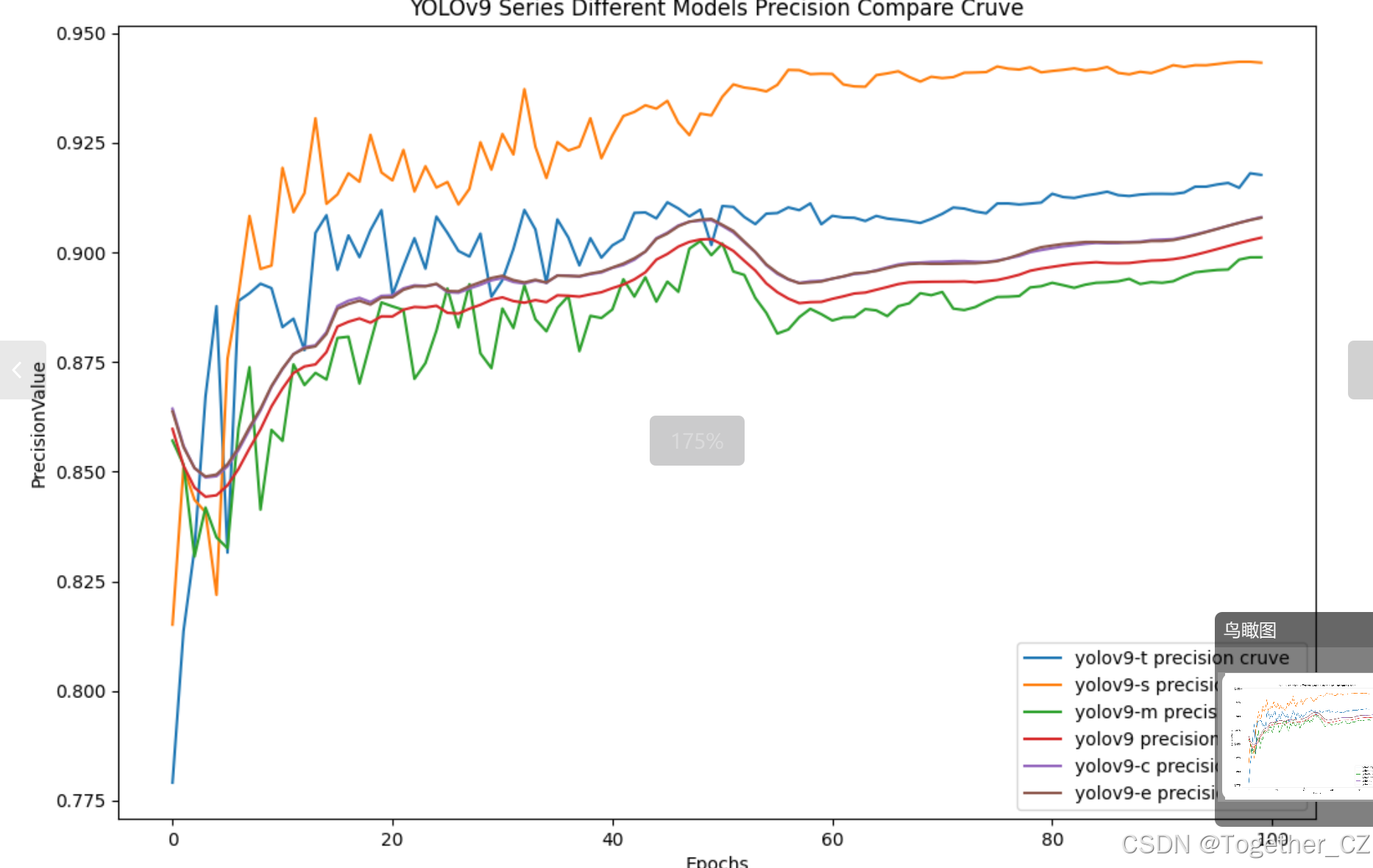

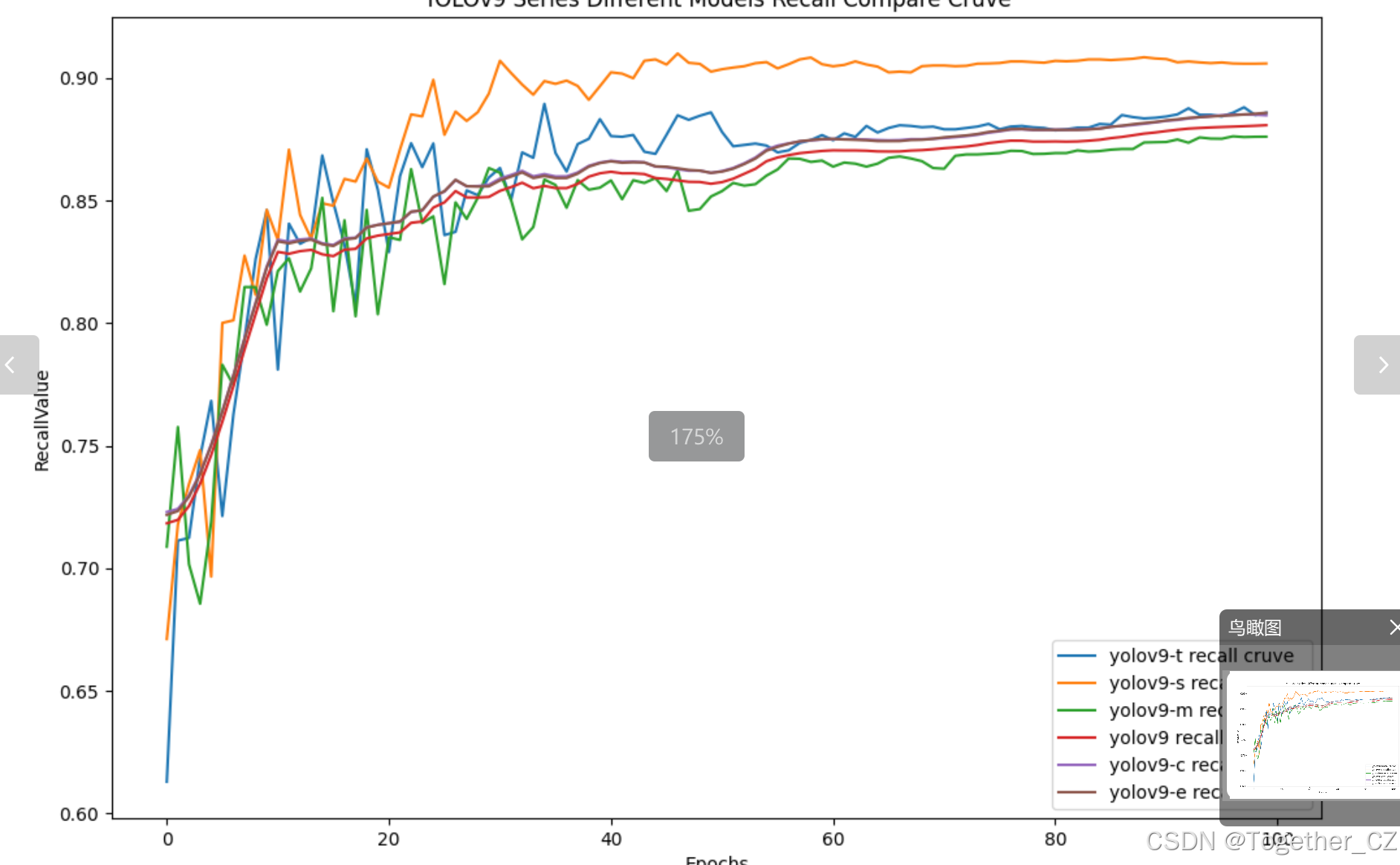

这里我们一共应用开发了YOLOv9全系列六款模型,分别是:yolov9-t、yolov9-s、yolov9-m、yolov9、yolov9-c、yolov9-e。这里就不再一一给出来所有模型的模型文件了,仅以最终选定的推理后端模型yolov9-m为例。

【yolov9-m】

# YOLOv9# parameters

nc: 15 # number of classes

depth_multiple: 1.0 # model depth multiple

width_multiple: 1.0 # layer channel multiple

#activation: nn.LeakyReLU(0.1)

#activation: nn.ReLU()# anchors

anchors: 3# gelan backbone

backbone:[[-1, 1, Silence, []], # conv down[-1, 1, Conv, [32, 3, 2]], # 1-P1/2# conv down[-1, 1, Conv, [64, 3, 2]], # 2-P2/4# elan-1 block[-1, 1, RepNCSPELAN4, [128, 128, 64, 1]], # 3# avg-conv down[-1, 1, AConv, [240]], # 4-P3/8# elan-2 block[-1, 1, RepNCSPELAN4, [240, 240, 120, 1]], # 5# avg-conv down[-1, 1, AConv, [360]], # 6-P4/16# elan-2 block[-1, 1, RepNCSPELAN4, [360, 360, 180, 1]], # 7# avg-conv down[-1, 1, AConv, [480]], # 8-P5/32# elan-2 block[-1, 1, RepNCSPELAN4, [480, 480, 240, 1]], # 9]# elan head

head:[# elan-spp block[-1, 1, SPPELAN, [480, 240]], # 10# up-concat merge[-1, 1, nn.Upsample, [None, 2, 'nearest']],[[-1, 7], 1, Concat, [1]], # cat backbone P4# elan-2 block[-1, 1, RepNCSPELAN4, [360, 360, 180, 1]], # 13# up-concat merge[-1, 1, nn.Upsample, [None, 2, 'nearest']],[[-1, 5], 1, Concat, [1]], # cat backbone P3# elan-2 block[-1, 1, RepNCSPELAN4, [240, 240, 120, 1]], # 16# avg-conv-down merge[-1, 1, AConv, [180]],[[-1, 13], 1, Concat, [1]], # cat head P4# elan-2 block[-1, 1, RepNCSPELAN4, [360, 360, 180, 1]], # 19 (P4/16-medium)# avg-conv-down merge[-1, 1, AConv, [240]],[[-1, 10], 1, Concat, [1]], # cat head P5# elan-2 block[-1, 1, RepNCSPELAN4, [480, 480, 240, 1]], # 22 (P5/32-large)# routing[5, 1, CBLinear, [[240]]], # 23[7, 1, CBLinear, [[240, 360]]], # 24[9, 1, CBLinear, [[240, 360, 480]]], # 25# conv down[0, 1, Conv, [32, 3, 2]], # 26-P1/2# conv down[-1, 1, Conv, [64, 3, 2]], # 27-P2/4# elan-1 block[-1, 1, RepNCSPELAN4, [128, 128, 64, 1]], # 28# avg-conv down[-1, 1, AConv, [240]], # 29-P3/8[[23, 24, 25, -1], 1, CBFuse, [[0, 0, 0]]], # 30 # elan-2 block[-1, 1, RepNCSPELAN4, [240, 240, 120, 1]], # 31# avg-conv down[-1, 1, AConv, [360]], # 32-P4/16[[24, 25, -1], 1, CBFuse, [[1, 1]]], # 33 # elan-2 block[-1, 1, RepNCSPELAN4, [360, 360, 180, 1]], # 34# avg-conv down[-1, 1, AConv, [480]], # 35-P5/32[[25, -1], 1, CBFuse, [[2]]], # 36# elan-2 block[-1, 1, RepNCSPELAN4, [480, 480, 240, 1]], # 37# detect[[31, 34, 37, 16, 19, 22], 1, DualDDetect, [nc]], # Detect(P3, P4, P5)]实验阶段我们保持了相同的参数设置,等待长时期的训练过程结束之后我们来对以上六款不同参数量级的模型进行纵向的对比分析,如下:

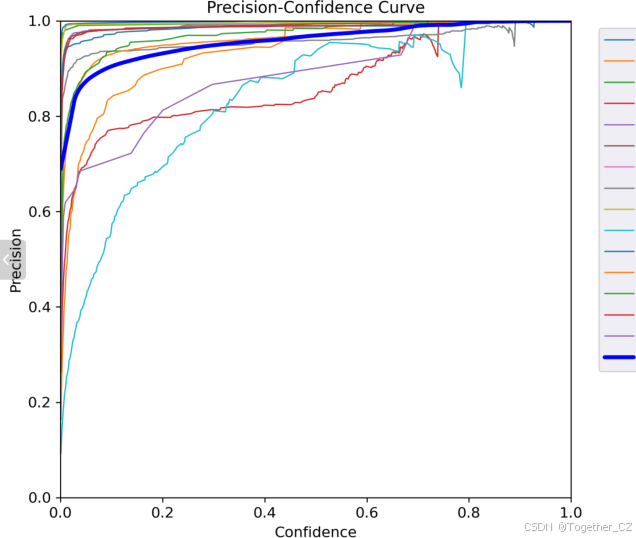

【Precision曲线】

精确率曲线(Precision Curve)是一种用于评估二分类模型在不同阈值下的精确率性能的可视化工具。它通过绘制不同阈值下的精确率和召回率之间的关系图来帮助我们了解模型在不同阈值下的表现。

精确率(Precision)是指被正确预测为正例的样本数占所有预测为正例的样本数的比例。召回率(Recall)是指被正确预测为正例的样本数占所有实际为正例的样本数的比例。

绘制精确率曲线的步骤如下:

使用不同的阈值将预测概率转换为二进制类别标签。通常,当预测概率大于阈值时,样本被分类为正例,否则分类为负例。

对于每个阈值,计算相应的精确率和召回率。

将每个阈值下的精确率和召回率绘制在同一个图表上,形成精确率曲线。

根据精确率曲线的形状和变化趋势,可以选择适当的阈值以达到所需的性能要求。

通过观察精确率曲线,我们可以根据需求确定最佳的阈值,以平衡精确率和召回率。较高的精确率意味着较少的误报,而较高的召回率则表示较少的漏报。根据具体的业务需求和成本权衡,可以在曲线上选择合适的操作点或阈值。

精确率曲线通常与召回率曲线(Recall Curve)一起使用,以提供更全面的分类器性能分析,并帮助评估和比较不同模型的性能。

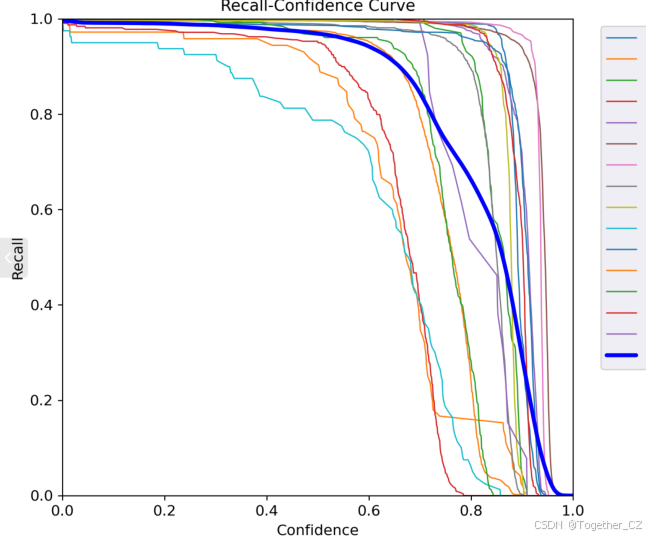

【Recall曲线】

召回率曲线(Recall Curve)是一种用于评估二分类模型在不同阈值下的召回率性能的可视化工具。它通过绘制不同阈值下的召回率和对应的精确率之间的关系图来帮助我们了解模型在不同阈值下的表现。

召回率(Recall)是指被正确预测为正例的样本数占所有实际为正例的样本数的比例。召回率也被称为灵敏度(Sensitivity)或真正例率(True Positive Rate)。

绘制召回率曲线的步骤如下:

使用不同的阈值将预测概率转换为二进制类别标签。通常,当预测概率大于阈值时,样本被分类为正例,否则分类为负例。

对于每个阈值,计算相应的召回率和对应的精确率。

将每个阈值下的召回率和精确率绘制在同一个图表上,形成召回率曲线。

根据召回率曲线的形状和变化趋势,可以选择适当的阈值以达到所需的性能要求。

通过观察召回率曲线,我们可以根据需求确定最佳的阈值,以平衡召回率和精确率。较高的召回率表示较少的漏报,而较高的精确率意味着较少的误报。根据具体的业务需求和成本权衡,可以在曲线上选择合适的操作点或阈值。

召回率曲线通常与精确率曲线(Precision Curve)一起使用,以提供更全面的分类器性能分析,并帮助评估和比较不同模型的性能。

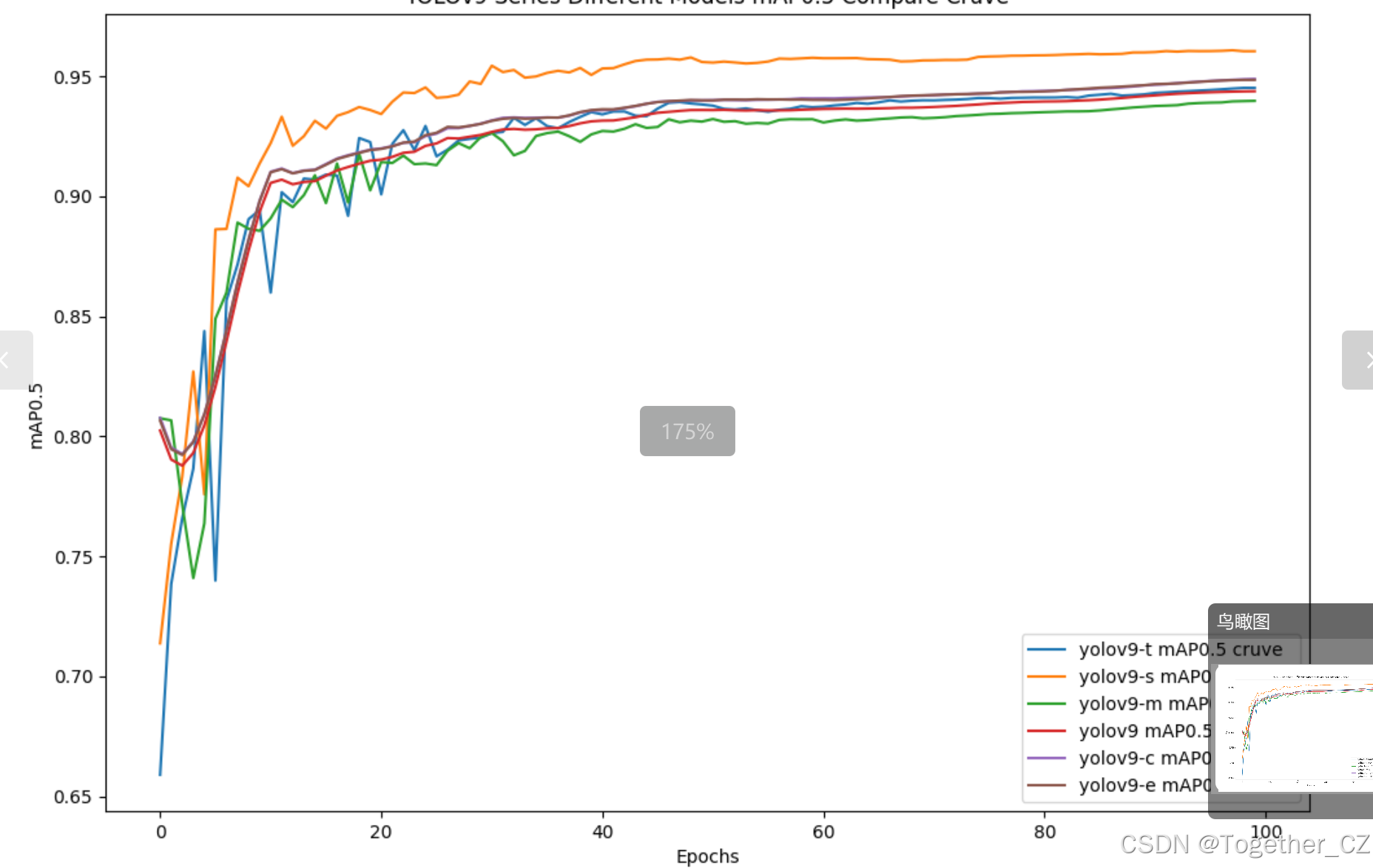

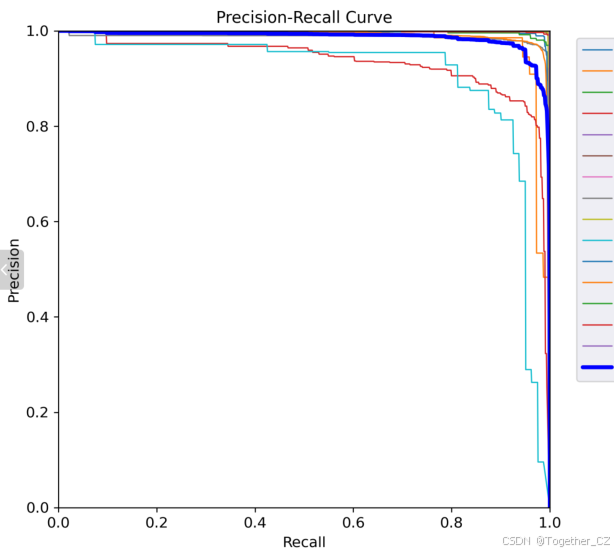

【mAP0.5】

mAP0.5,也被称为mAP@0.5或AP50,指的是当Intersection over Union(IoU)阈值为0.5时的平均精度(mean Average Precision)。IoU是一个用于衡量预测边界框与真实边界框之间重叠程度的指标,其值范围在0到1之间。当IoU值为0.5时,意味着预测框与真实框至少有50%的重叠部分。

在计算mAP0.5时,首先会为每个类别计算所有图片的AP(Average Precision),然后将所有类别的AP值求平均,得到mAP0.5。AP是Precision-Recall Curve曲线下面的面积,这个面积越大,说明AP的值越大,类别的检测精度就越高。

mAP0.5主要关注模型在IoU阈值为0.5时的性能,当mAP0.5的值很高时,说明算法能够准确检测到物体的位置,并且将其与真实标注框的IoU值超过了阈值0.5。

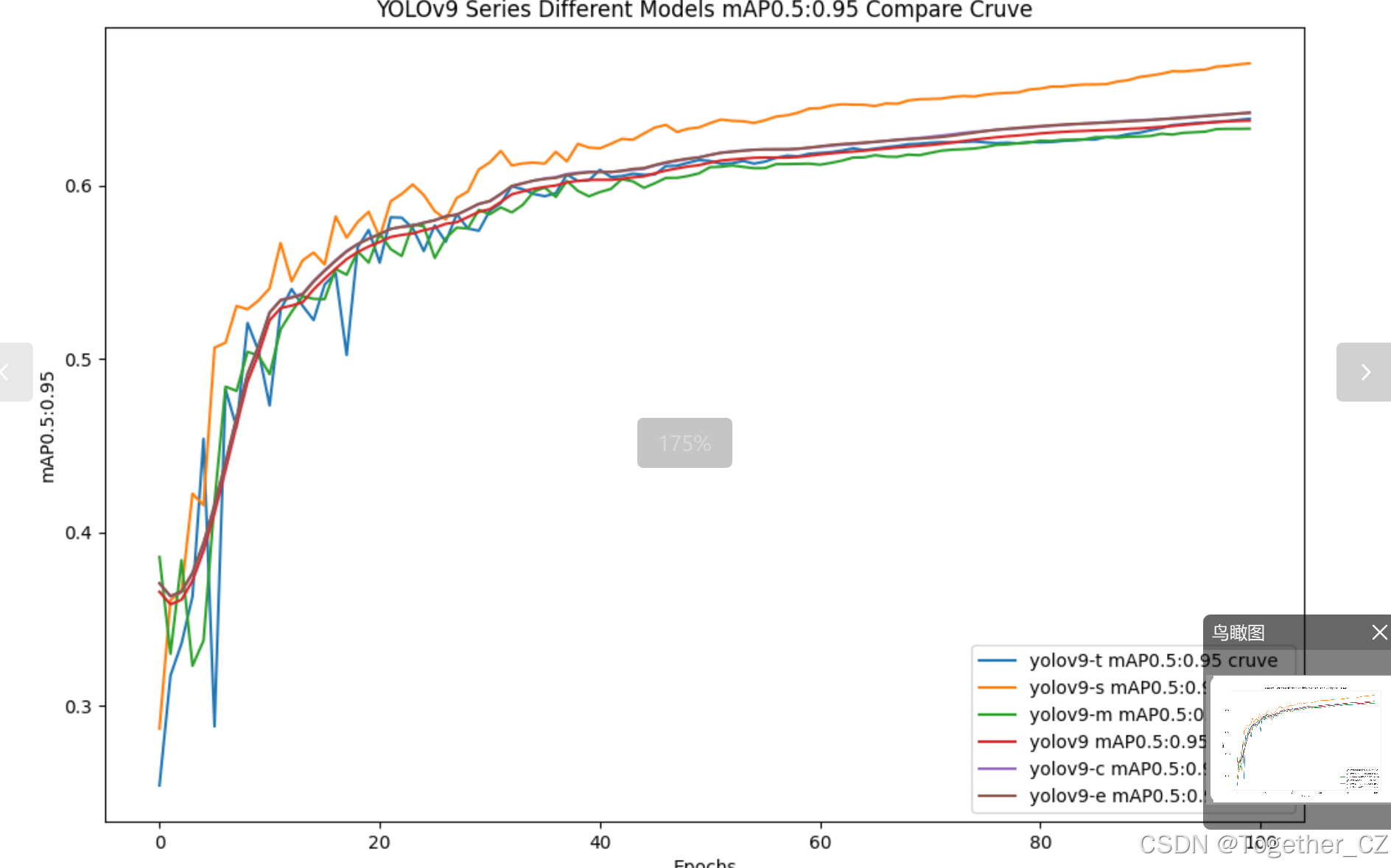

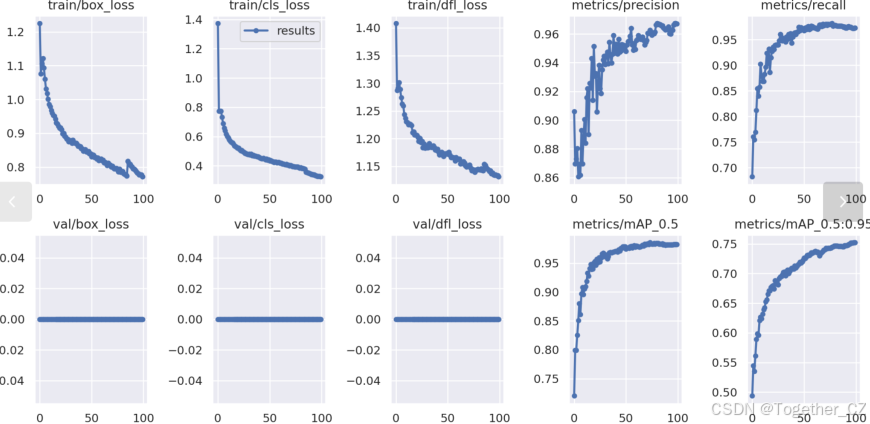

【mAP0.5:0.95】

mAP0.5:0.95,也被称为mAP@[0.5:0.95]或AP@[0.5:0.95],表示在IoU阈值从0.5到0.95变化时,取各个阈值对应的mAP的平均值。具体来说,它会在IoU阈值从0.5开始,以0.05为步长,逐步增加到0.95,并在每个阈值下计算mAP,然后将这些mAP值求平均。

这个指标考虑了多个IoU阈值下的平均精度,从而更全面、更准确地评估模型性能。当mAP0.5:0.95的值很高时,说明算法在不同阈值下的检测结果均非常准确,覆盖面广,可以适应不同的场景和应用需求。

对于一些需求比较高的场合,比如安全监控等领域,需要保证高的准确率和召回率,这时mAP0.5:0.95可能更适合作为模型的评价标准。

综上所述,mAP0.5和mAP0.5:0.95都是用于评估目标检测模型性能的重要指标,但它们的关注点有所不同。mAP0.5主要关注模型在IoU阈值为0.5时的性能,而mAP0.5:0.95则考虑了多个IoU阈值下的平均精度,从而更全面、更准确地评估模型性能。

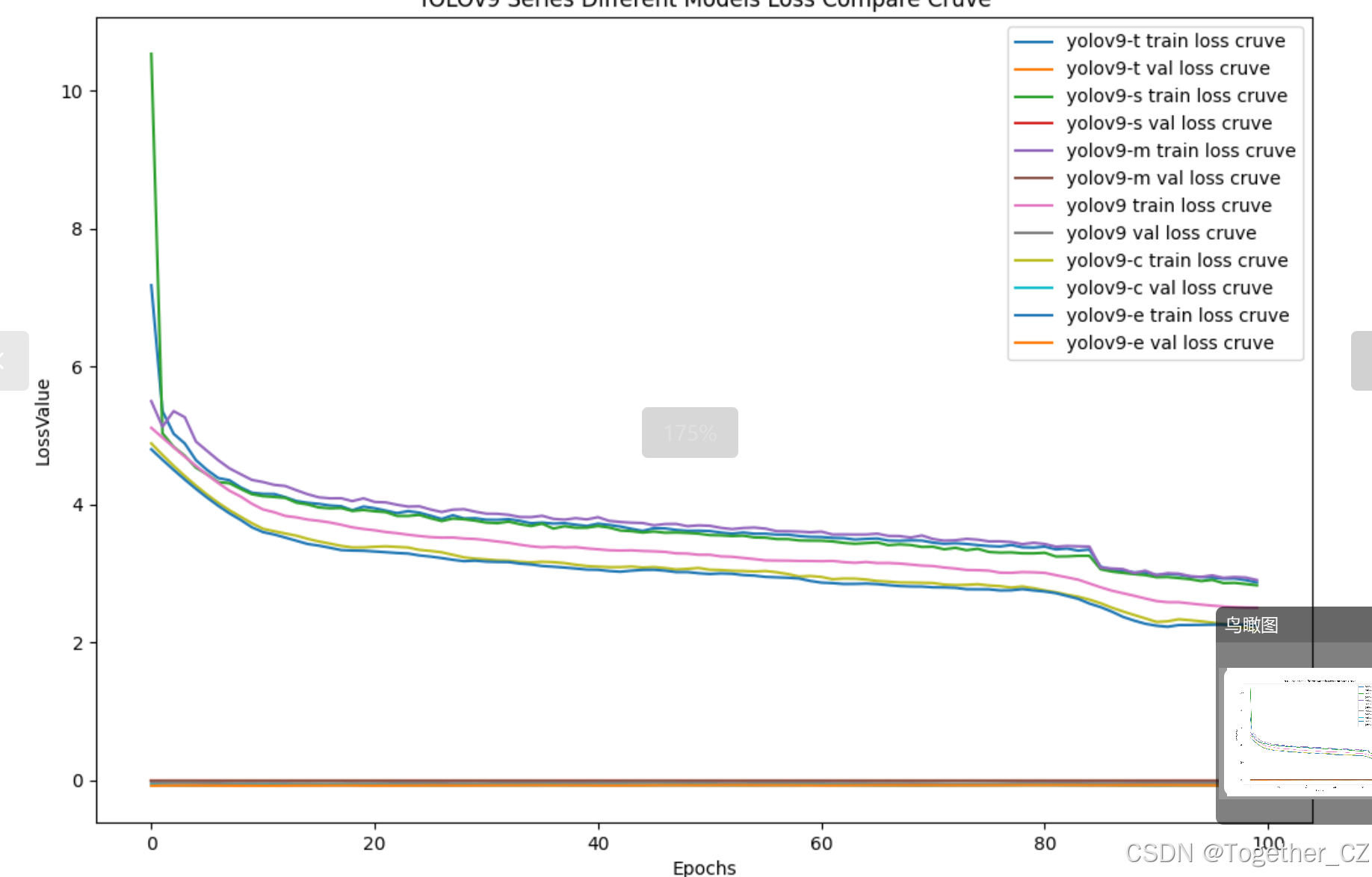

【loss曲线】

在深度学习的训练过程中,loss函数用于衡量模型预测结果与实际标签之间的差异。loss曲线则是通过记录每个epoch(或者迭代步数)的loss值,并将其以图形化的方式展现出来,以便我们更好地理解和分析模型的训练过程。

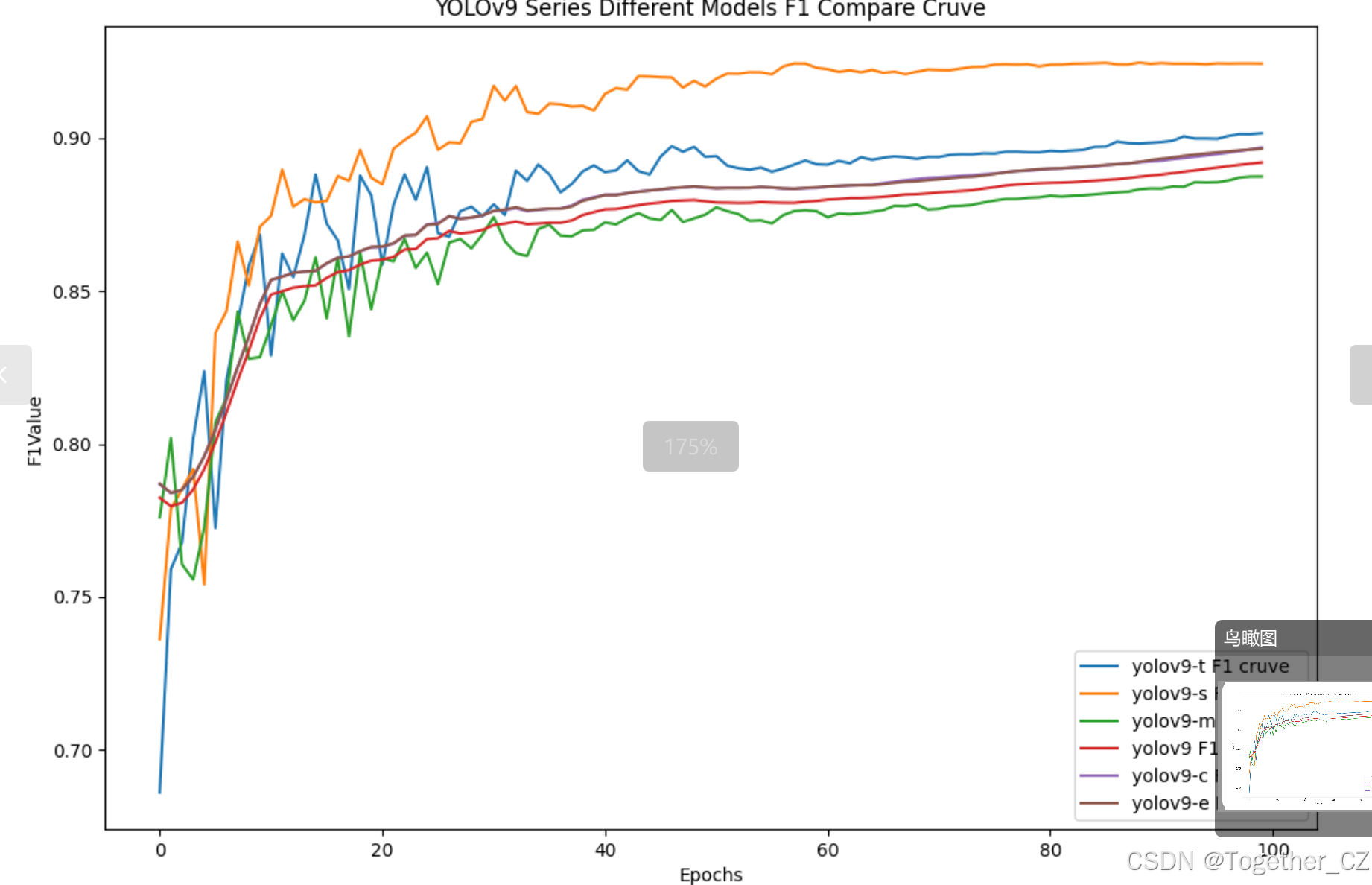

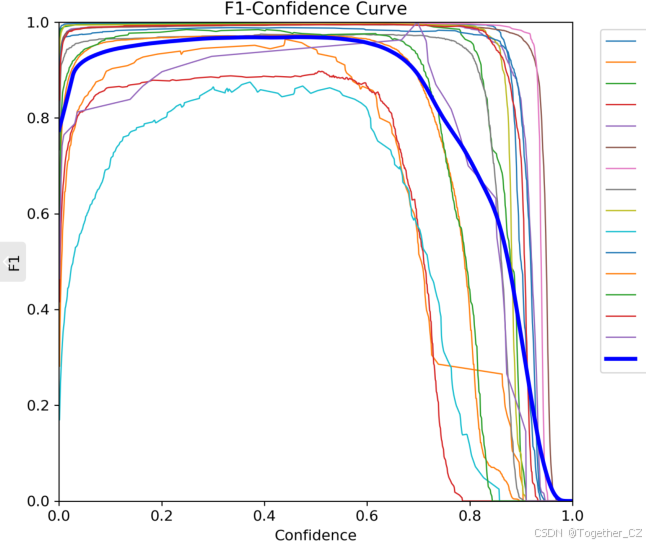

【F1值曲线】

F1值曲线是一种用于评估二分类模型在不同阈值下的性能的可视化工具。它通过绘制不同阈值下的精确率(Precision)、召回率(Recall)和F1分数的关系图来帮助我们理解模型的整体性能。

F1分数是精确率和召回率的调和平均值,它综合考虑了两者的性能指标。F1值曲线可以帮助我们确定在不同精确率和召回率之间找到一个平衡点,以选择最佳的阈值。

绘制F1值曲线的步骤如下:

使用不同的阈值将预测概率转换为二进制类别标签。通常,当预测概率大于阈值时,样本被分类为正例,否则分类为负例。

对于每个阈值,计算相应的精确率、召回率和F1分数。

将每个阈值下的精确率、召回率和F1分数绘制在同一个图表上,形成F1值曲线。

根据F1值曲线的形状和变化趋势,可以选择适当的阈值以达到所需的性能要求。

F1值曲线通常与接收者操作特征曲线(ROC曲线)一起使用,以帮助评估和比较不同模型的性能。它们提供了更全面的分类器性能分析,可以根据具体应用场景来选择合适的模型和阈值设置。

综合六款不同参数量级模型的开发实验对比结果来看:不同量级的模型呈现出来了相对明显的差距,综合对比考量这里我们考虑使用yolov9-m来作为线上推理模型。

接下来看下yolov9-m模型的详细情况。

【离线推理实例】

【Batch实例】

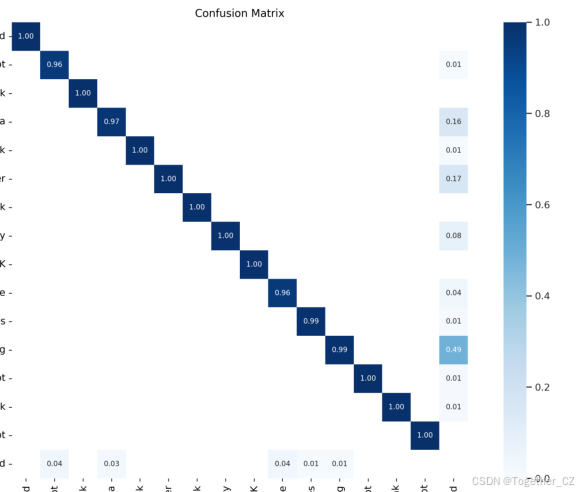

【混淆矩阵】

【F1值曲线】

【Precision曲线】

【PR曲线】

【Recall曲线】

【训练可视化】

随着 AI 技术的不断发展和成熟,其在工业生产安全管理中的应用将更加广泛和深入。未来的发展方向包括:

-

多模态数据融合:将摄像头图像、传感器数据、人员位置信息等多种数据进行融合,实现更全面、更准确的安全监测。

-

自主学习与优化:AI 模型将具备更强的自主学习能力,能够根据新的数据和情况进行自我优化,不断提高安全管理的智能化水平。

-

人机协作:AI 系统将与安全员、技术人员等进行更紧密的协作,实现人机优势互补,提高安全管理的整体效能。

-

智能化决策支持:AI 系统将为工业生产安全管理提供更全面、更科学的决策支持,帮助管理人员制定更合理的安全策略和措施。

AI 智能化技术为工业生产安全管理带来了新的机遇和挑战。通过在工业生产环境中部署 AI 技术,可以实现安全管理的智能化、高效化和精准化,提高生产效率和安全性。未来,随着 AI 技术的不断发展和应用,工业生产安全管理将迎来更加美好的发展前景。