[已更新]2025华为杯D题数学建模研赛D题研究生数学建模思路代码文章成品:低空湍流监测及最优航路规划

截止9.21周日20:00已更新问题一二的完整代码和文章

完整内容请看文末的名片获取哦

D题:低空湍流监测及最优航路规划

1.2 问题重述

目标:

1)用点位型/剖面型观测算出“随高度的湍流强度廓线”;

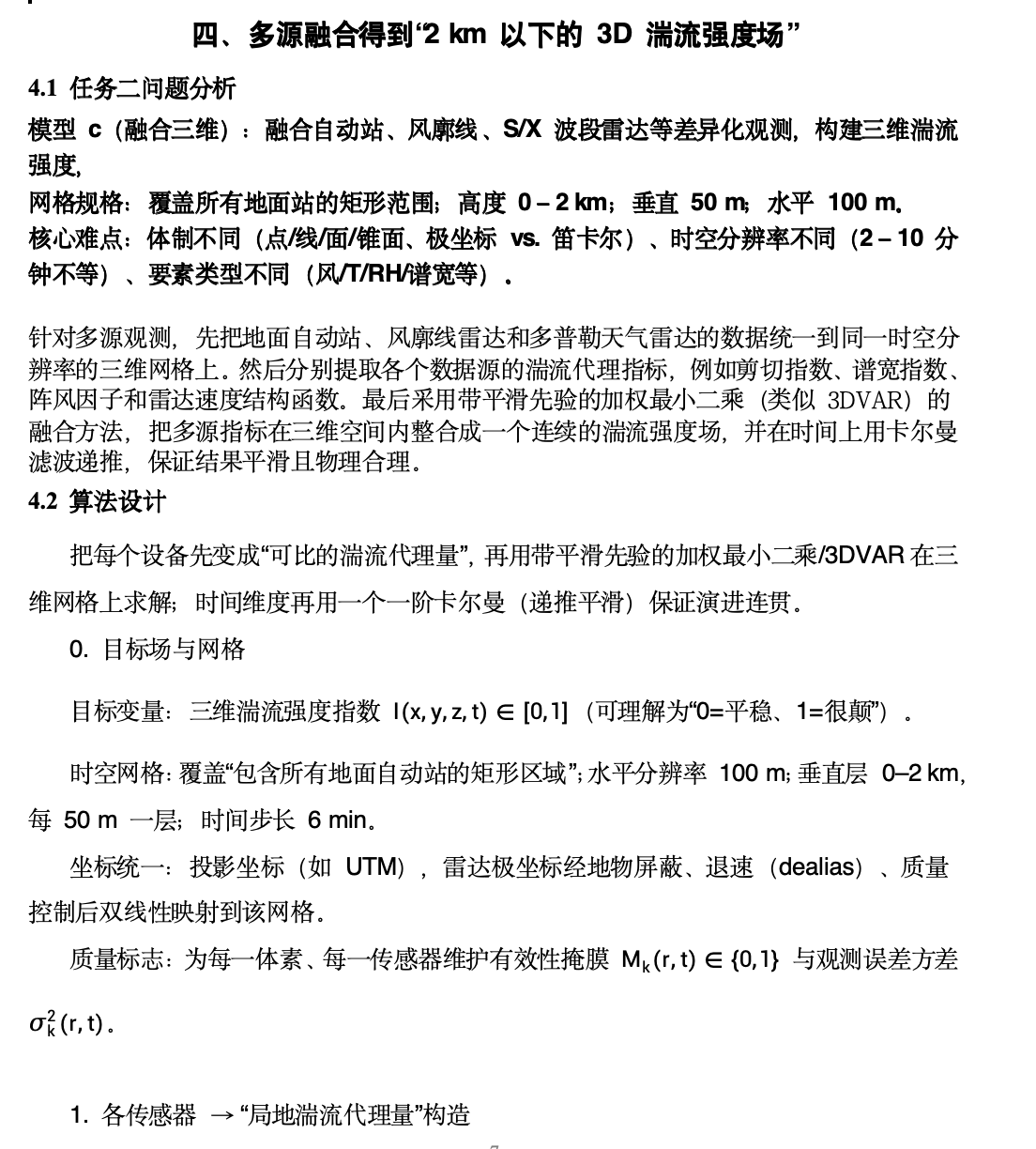

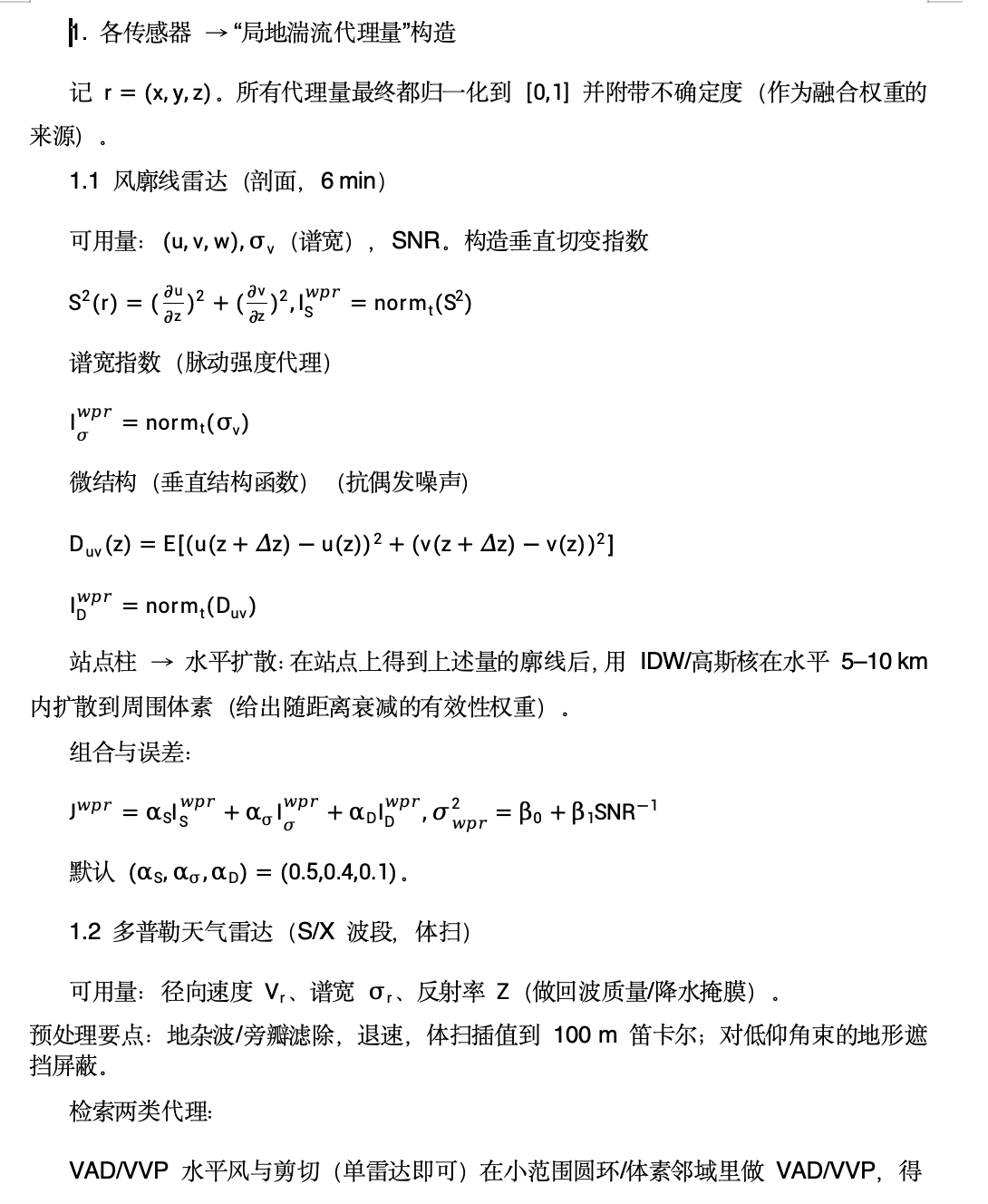

2)把多种设备融合到统一三维网格上生成“2 km 以下、50 m × 100 m 分辨率”的湍流强度三维场;

3)用观测验证和数值预报做短时(1–3 小时)预警,并在给定起终点与约束内求“仅考虑湍流风险”的最优航路。

已有数据:

地面自动站:约每 10 分钟,多要素(T/RH/P/风向风速),水平 ~5–10 km。

风廓线雷达:6 分钟一档,给多高度的径向风、谱宽(垂直分辨率 60–240 m)。

微波辐射计:2 分钟一档,0–10 km 的温度/湿度廓线(50–200 m 层距)。

天气雷达:S 波段(230 km,库长 250 m,仰角 0.5–9°)与 X 波段(60 km,库长 60 m,仰角 0.3–9°),有反射率/径向速度/谱宽。

数值预报(NWP):30 分钟一场,3D 格点(位温、温度、气压、三维风等)。

地理信息:行政边界/水系,用作底图与区域裁剪。

三、基于剖面数据的“湍流强度随高度廓线”

3.1 问题分析

问题一:基于剖面数据的“湍流强度随高度廓线”

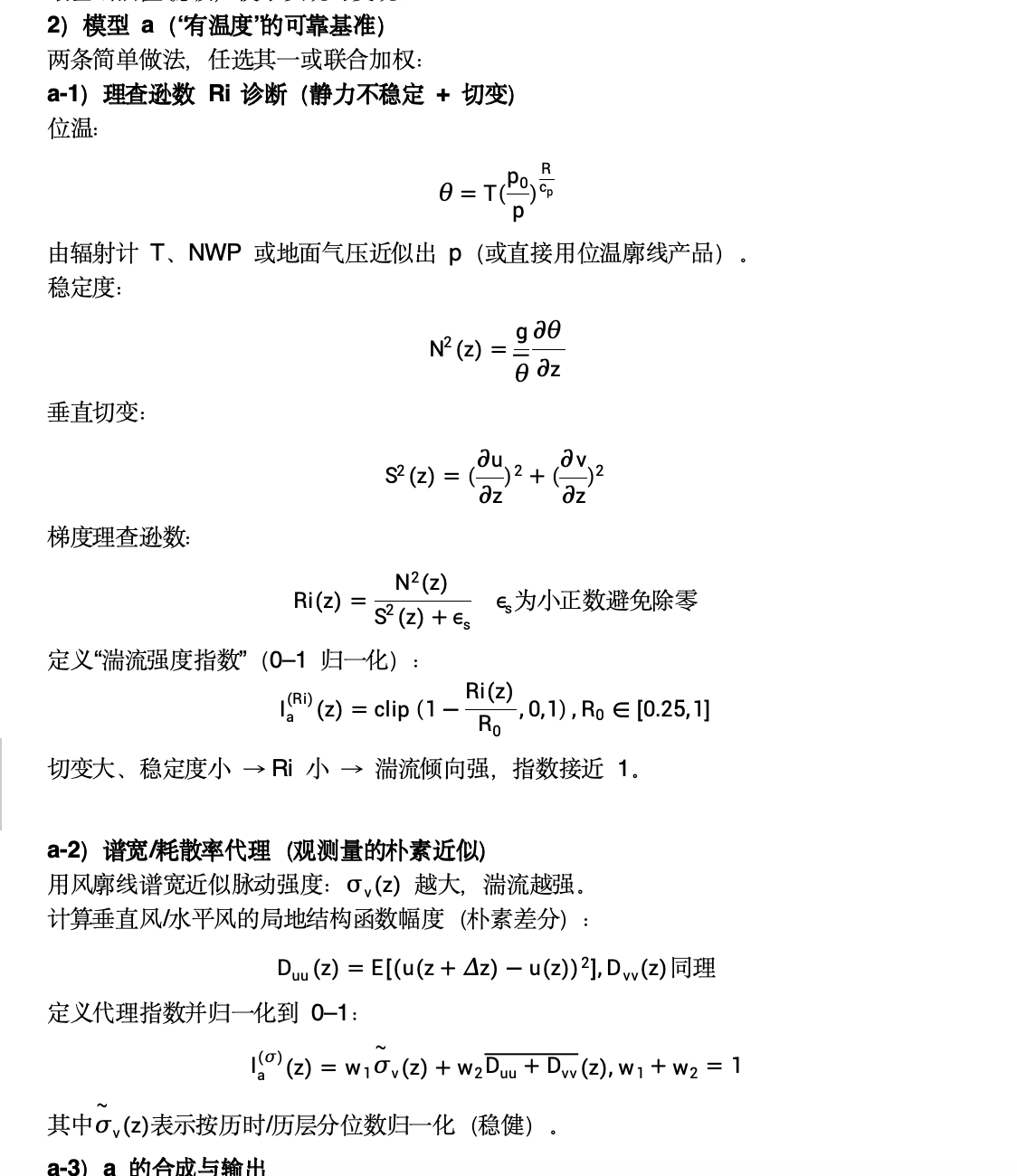

模型 a(基准/“高可信”):风廓线雷达 + 微波辐射计(近似同址),计算各高度的湍流强度,作为后续标定真值。

可用指标:理查逊数 Ri(需位温/稳定度 + 垂直切变)、谱宽→湍流耗散率 ε 的间接估计、或 TKE 近似等。

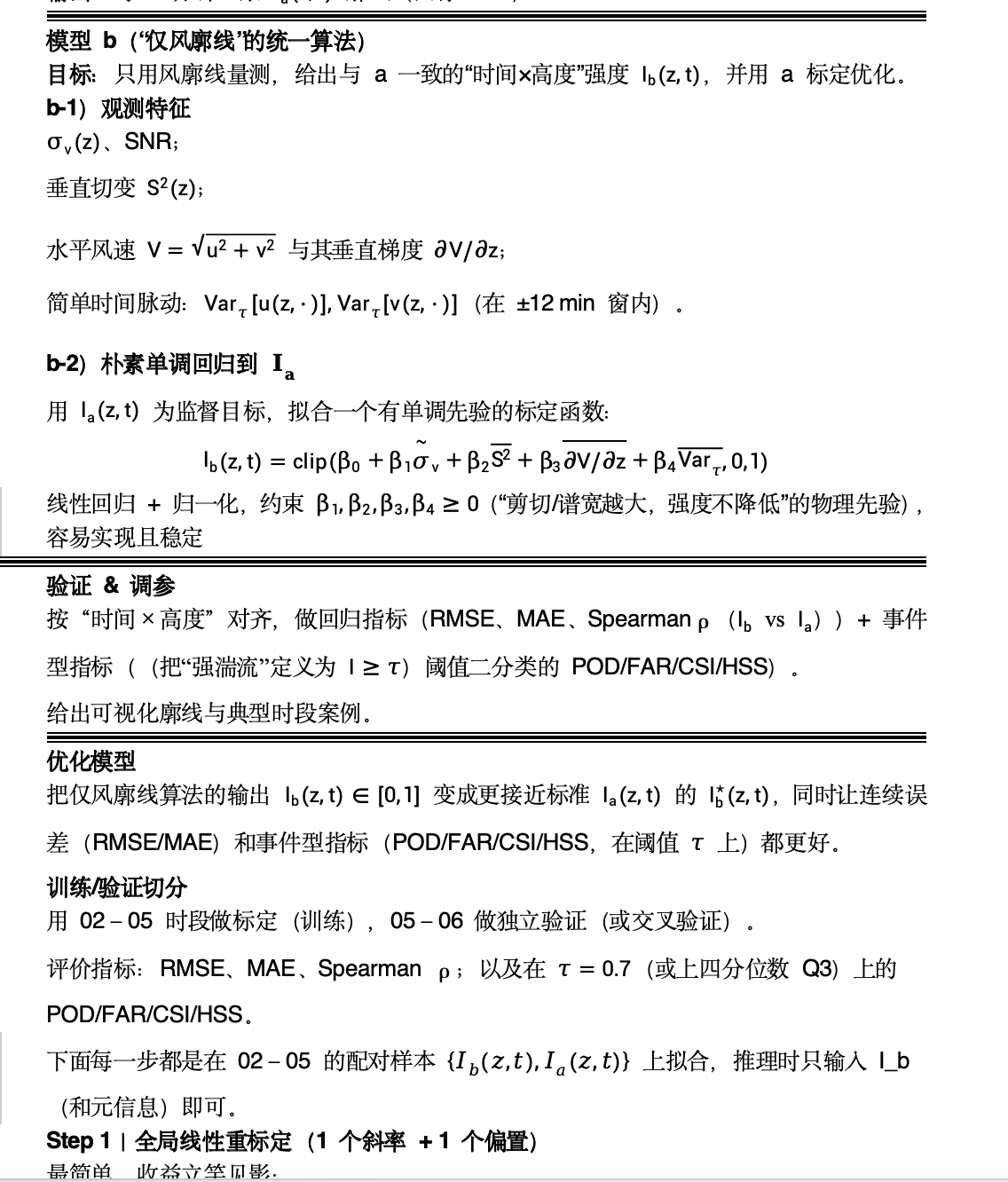

模型 b(仅靠风廓线):不再用温度/气压,直接从风廓线的观测量(谱宽、径向风、垂直切变、SNR 等)估计湍流强度。

要求:在时间/空间两个维度上统一;用 a 的结果验证与优化 b,最终拿出“仅风廓线也能用”的统一算法。

输出形式:和风廓线资料一致的“高度—强度”廓线图(随时间滚动)。

利用风廓线雷达和微波辐射计的数据,先通过物理诊断方法(如理查逊数和风切变)结合谱宽来构造一个“标准廓线”(模型 a)。然后针对只能依赖风廓线数据的情况,构造了一个基于谱宽、切变和短时方差等特征的简单回归模型(模型 b)。最后,将 b 与 a 的结果对比,通过线性标定和分组优化,让 b 的输出更贴近 a,从而形成一个既简洁又能落地的廓线估计方法。