因果推断DAGs和控制变量:如何使用有向无环图选择因果推断的控制变量

文章目录

- 0 笔者笔记

- 1 有向无环图

- 1.1 定义

- 1.2 因果关系

- 2 示例:班级规模与数学成绩

- 3 结论

- 4 参考文献

- 代码

0 笔者笔记

当我们想弄清楚一件事(原因)是否真的导致了另一件事(结果)时,比如“多看广告(原因)会不会让用户更活跃(结果)”,这比我们想象的要复杂。很多时候,我们看到的“相关性”可能只是巧合,或者背后有其他因素在作怪。

这篇文章【DAGs and Control Variables】介绍了一种叫**有向无环图(DAGs)**的工具,它就像一张“因果关系地图”,能帮我们理清这些复杂的联系。

DAGs怎么用?

- 变量:图上的每个点代表一个因素(比如“广告数量”、“用户活跃度”)。

- 箭头:箭头表示因果关系,比如 广告数量→用户活跃度广告数量 \to 用户活跃度广告数量→用户活跃度 表示广告数量影响用户活跃度。

- 路径:从一个变量到另一个变量的连接线。

关键在于区分两种路径:

- 因果路径:箭头方向一致,表示真正的因果链条。

- 虚假路径:箭头方向不一致,看起来有关系,但实际上不是直接的因果。

我们最怕的两种情况是:

-

混淆变量(Confounder):想象一个因素 ZZZ,它同时影响 XXX 和 YYY。比如,“用户活跃度高低(ZZZ)”可能导致“看到更多广告(XXX)”,也可能导致“更愿意互动(YYY)”。如果我们不把“用户活跃度”这个因素考虑进去,就会错误地认为“看更多广告”直接导致了“更愿意互动”。DAGs告诉我们,要控制这种混淆变量,才能得到真实的因果关系。控制它就像把这条虚假路径“堵住”。

-

对撞点(Collider):这是最反直觉的。想象一个因素 ZZZ,它同时被 XXX 和 YYY 影响。比如,“用户抱怨广告多(ZZZ)”可能因为“看到了很多广告(XXX)”,也可能因为“本来就对平台不满意,活跃度低(YYY)”。通常情况下,XXX 和 YYY 通过 ZZZ 看起来没关系。但如果你控制了对撞点 ZZZ(比如,只分析那些抱怨广告多的用户),反而会人为地在 XXX 和 YYY 之间制造出一种虚假关联。这就像把一条本来“堵住”的虚假路径“打开”了。

核心原则:

为了准确找出 XXX 对 YYY 的真实影响,我们应该:

- 控制那些可能同时影响 XXX 和 YYY 的混淆变量,以消除虚假关联。

- 避免控制那些同时被 XXX 和 YYY 影响的对撞点,因为这反而会引入新的虚假关联。

应用例子:

假设某电商平台想知道“给用户发放优惠券(XXX)”是否能真正提高“用户购买转化率(YYY)”。

-

混淆变量的例子:用户的“购物需求强度(ZZZ)”。购物需求强的用户(ZZZ)可能更容易收到优惠券(XXX),也更容易购买(YYY)。如果不控制“购物需求强度”,平台可能会高估优惠券的效果。这里,我们需要控制 ZZZ。

-

对撞点的例子:用户的“客服咨询频率(ZZZ)”。用户“收到优惠券(XXX)”可能会因为优惠券规则复杂而增加咨询频率(ZZZ)。同时,用户“购买转化率低(YYY)”也可能因为遇到问题而增加咨询频率(ZZZ)。在这种情况下,“客服咨询频率”就是对撞点。如果你只分析那些“咨询过客服的用户”,你可能会发现“优惠券”和“购买转化率”之间出现一种奇怪的、不真实的关联。所以,这里我们不应该控制 ZZZ。

通过DAGs,我们可以更清晰地识别这些变量,避免在数据分析中得出错误的因果结论,从而做出更明智的决策。

1 有向无环图

在分析因果关系时,很难理解应该以哪些变量为条件进行分析,即如何“拆分”数据,以便我们进行同类比较。例如,如果你想了解拥有平板电脑对学生表现的影响,那么比较学生社会经济背景相似的学校是有意义的。否则,风险在于只有富裕学生才能负担得起平板电脑,如果不加以控制,我们可能会将这种影响归因于平板电脑,而不是社会经济背景。

当感兴趣的处理来自一个适当的随机实验时,我们不需要担心以其他变量为条件。如果平板电脑在学校之间随机分发,并且我们在实验中有足够的学校,我们就不必担心学生的社会经济背景。以某些所谓的“控制变量”为条件进行分析的唯一优势可能是提高统计功效。然而,这是另一个话题。

在这篇文章中,我们将简要介绍有向无环图(DAGs),以及它们如何有助于选择用于因果分析的条件变量。DAGs 不仅提供了关于我们需要在分析中包含哪些变量的视觉直觉,还指出了我们应该不包含哪些变量以及原因。

1.1 定义

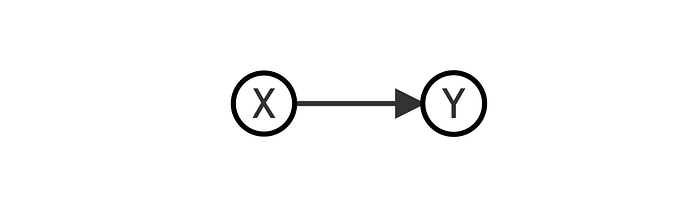

有向无环图(DAGs)提供了数据生成过程的视觉表示。随机变量用字母表示(例如 [X]),因果关系用箭头表示(例如 →)。例如,我们将其解释为

[X](可能)导致 [Y]。我们称路径为两个变量 [X] 和 [Y] 之间的任何连接,独立于箭头的方向。如果所有箭头都指向前方,我们称之为因果路径;否则,我们称之为虚假路径。

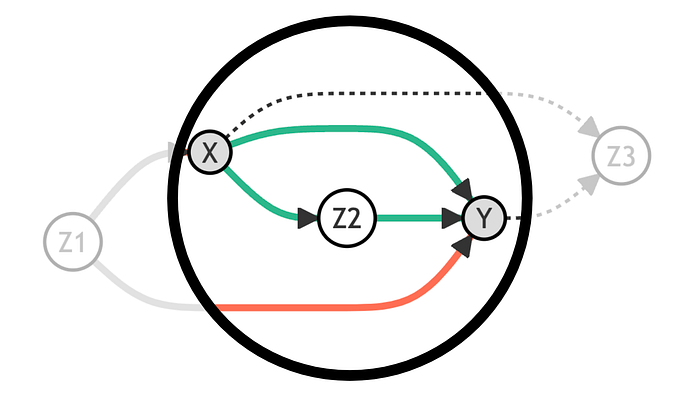

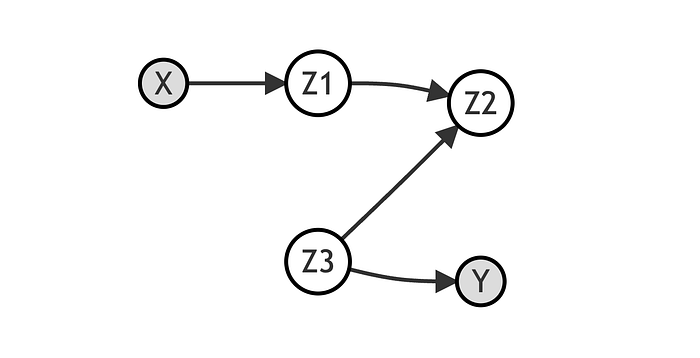

在上面的例子中,[X] 和 [Y] 之间存在一条通过变量 [Z_1]、[Z_2] 和 [Z_3] 的路径。由于并非所有箭头都指向前方,这条路径是虚假的,并且 [X] 对 [Y] 没有因果关系。事实上,变量 [Z_2] 是由 [Z_1] 和 [Z_3] 共同引起的,因此阻断了这条路径。

[Z_2] 被称为对撞点(collider)。

我们分析的目的是评估两个变量 [X] 和 [Y] 之间的因果关系。有向无环图很有用,因为它们为我们提供了关于我们需要以哪些其他变量 [Z] 为条件进行分析的指导。以一个变量为条件进行分析意味着我们将其固定,并在其他条件不变的情况下得出结论。例如,在线性回归框架中,插入另一个回归变量 [Z] 意味着我们正在计算在给定 [X] 的情况下,[Y] 的条件期望函数的最佳线性近似,以 [Z] 的观测值为条件。

1.2 因果关系

为了评估因果关系,我们希望关闭 [X] 和 [Y] 之间的所有虚假路径。现在的问题是:

- 路径何时开放?如果它不包含对撞点,则开放。否则,它就是关闭的。

- 如何关闭开放路径?你需要以至少一个中间变量为条件。

- 如何打开关闭路径?你需要以路径上所有对撞点为条件。

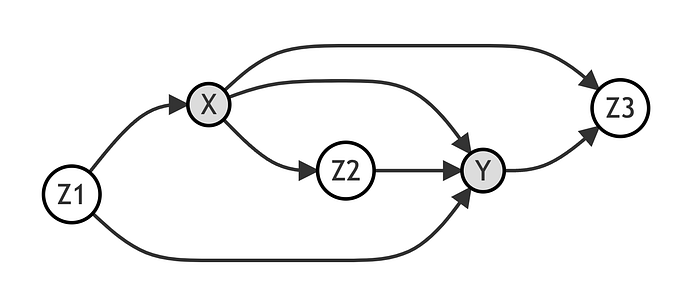

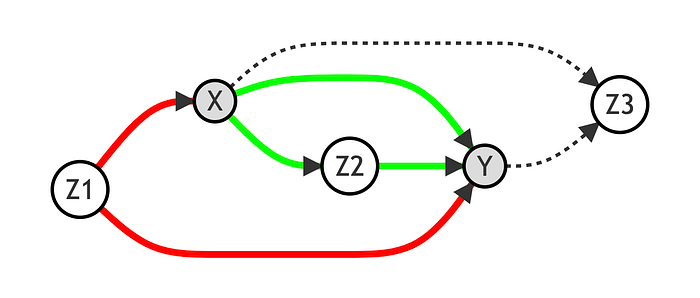

假设我们再次对 [X] 对 [Y] 的因果关系感兴趣。让我们考虑以下图:

在这种情况下,除了直接路径之外,[X] 和 [Y] 之间还存在三条非直接路径,它们通过变量 [Z_1]、[Z_2] 和 [Z_3]。

让我们考虑在分析 [X] 和 [Y] 之间的关系时,忽略所有其他变量的情况。

- 通过 [Z_1] 的路径是开放的,但它是虚假的。

- 通过 [Z_2] 的路径是开放的,并且是因果的。

- 通过 [Z_3] 的路径是关闭的,因为 [Z_3] 是一个对撞点,并且它是虚假的。

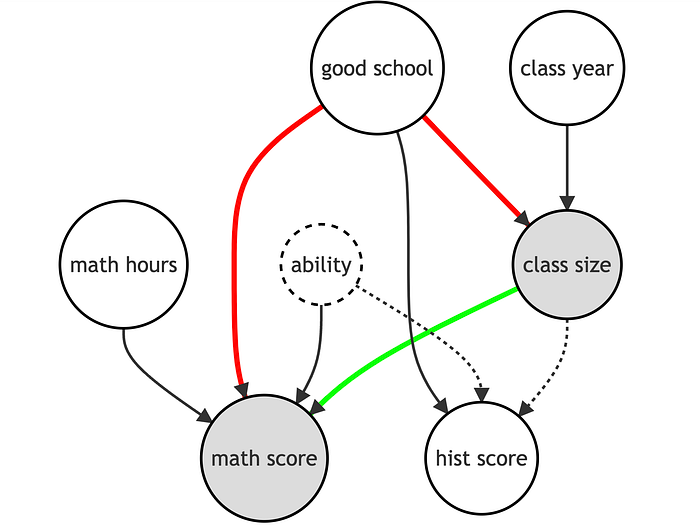

让我们绘制相同的图,用灰色表示我们正在以其为条件的变量,用虚线表示关闭的路径,用红线表示虚假的开放路径,用绿线表示因果的开放路径。

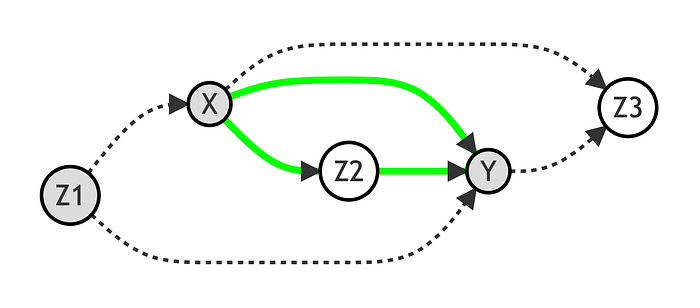

在这种情况下,为了评估 [X] 和 [Y] 之间的因果关系,我们需要关闭通过 [Z_1] 的路径。我们可以通过以 [Z_1] 为条件进行分析来做到这一点。

现在,通过以 [Z_1] 为条件,我们能够恢复 [X] 和 [Y] 之间的因果关系。

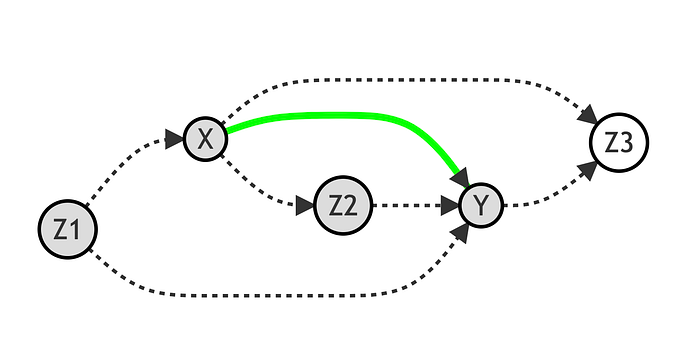

如果我们也以 [Z_2] 为条件会发生什么?在这种情况下,我们将关闭通过 [Z_2] 的路径,只留下 [X] 和 [Y] 之间的直接路径开放。然后,我们将只恢复 [X] 对 [Y] 的直接效应,而不是间接效应。

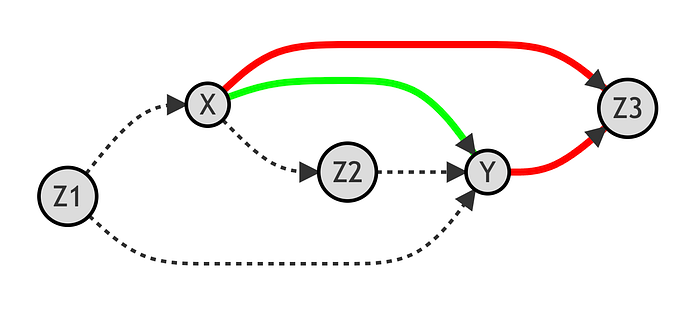

如果我们也以 [Z_3] 为条件会发生什么?在这种情况下,我们将打开通过 [Z_3] 的路径,这是一条虚假路径。这样,我们将无法恢复 [X] 对 [Y] 的因果效应。

2 示例:班级规模与数学成绩

假设你对班级规模对数学成绩的影响感兴趣。更大的班级对学生的表现是更好还是更差?

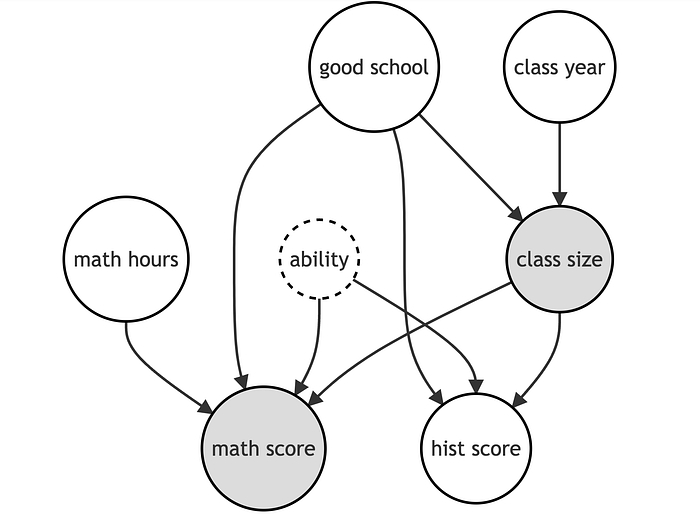

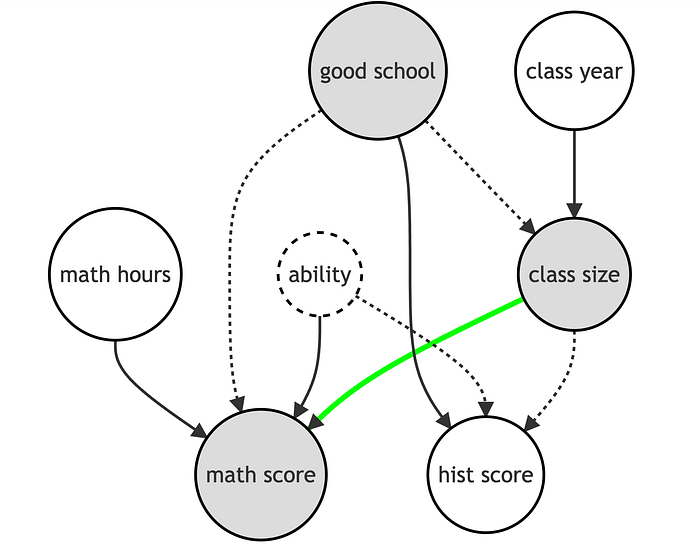

假设数据生成过程可以用以下DAG表示。

感兴趣的变量已被突出显示。此外,ability 周围的虚线表示这是一个我们在数据中未观察到的变量。

我们现在可以加载数据并查看其内容。数据是模拟的,你可以在这里找到原始数据生成过程。

from src.dgp import dgp_school

df = dgp_school().generate_data()

df.head()

为了估计 class_size 对 math_scores 的因果效应,我们应该以哪些变量为条件进行回归?

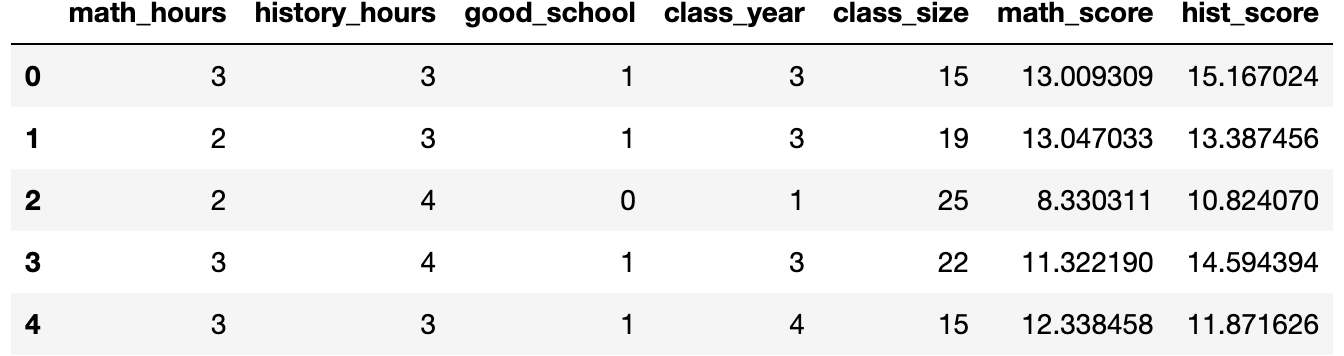

首先,让我们看看如果我们不以任何变量为条件,只用 math_score 对 class_size 进行回归会发生什么。我们使用 statsmodels 包进行统计分析。

import statsmodels.formula.api as smf

smf.ols('math_score ~ class_size', df).fit().summary().tables[1]

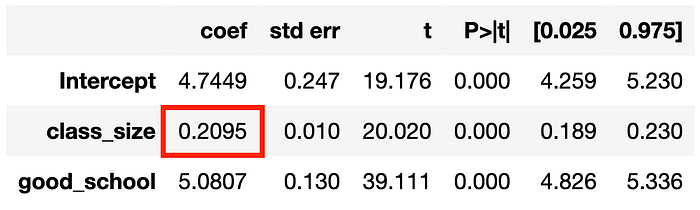

在表格的第二行,我们可以看到感兴趣的估计系数(class_size 的 coef)及其估计标准误差(std err)。class_size 的效应是负的,并且在统计上与零显著不同(p 值非常低,P>|t|=0.003)。

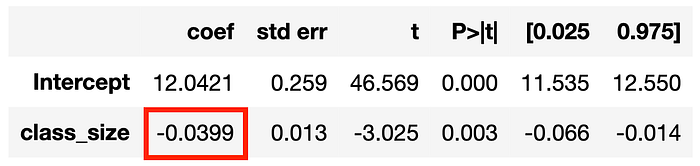

但是我们应该相信这个估计效应吗?在不控制任何变量的情况下,这是我们捕获的效应的 DAG 表示。

存在一条通过 good_school 的虚假路径,它偏差了我们估计的系数。直观地说,就读更好的学校会提高学生的数学成绩,而更好的学校可能班级规模更小。我们需要控制学校的质量。

smf.ols('math_score ~ class_size + good_school', df).fit().summary().tables[1]

现在,class_size 对 math_score 效应的估计是无偏的!事实上,数据生成过程中的真实系数是 [0.2]。

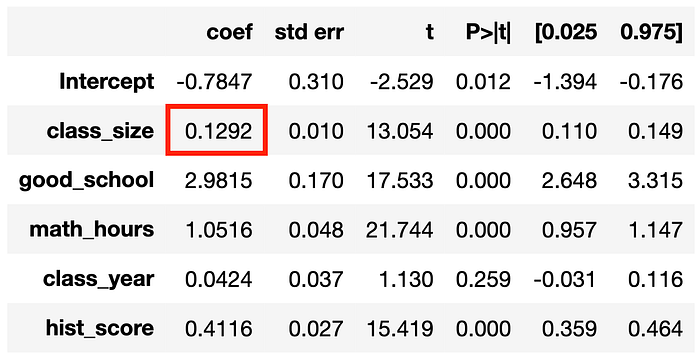

如果我们转而控制所有变量会发生什么?

smf.ols('math_score ~ class_size + good_school + math_hours + class_year + hist_score', df).fit().summary().tables[1]

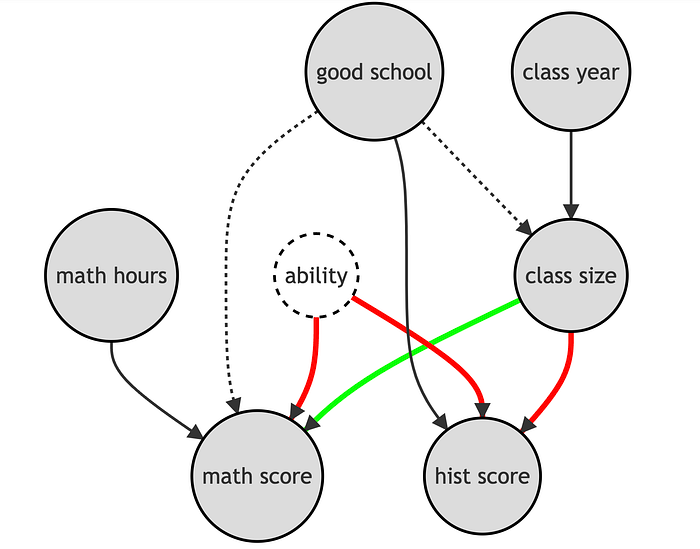

系数再次有偏。为什么?

通过控制 hist_score,我们打开了一条新的虚假路径。事实上,hist_score 是一个对撞点,控制它打开了一条通过 hist_score 和 ability 的路径,这条路径原本是关闭的。

这个例子受到了以下推文的启发。

3 结论

在这篇文章中,我们探讨了如何使用有向无环图在因果分析中选择控制变量。DAGs 是非常有用的工具,因为它们提供了随机变量之间因果关系的直观图形表示。与“信息越多越好”的普遍直觉相反,有时包含额外的变量可能会使分析产生偏差,从而阻碍对结果的因果解释。特别是,我们必须注意不要包含对撞点,因为它们会打开原本会关闭的虚假路径。

4 参考文献

[1] C. Cinelli, A. Forney, J. Pearl, 《好坏控制变量速成课》 (2018), 工作论文。

[2] J. Pearl, 《因果关系》 (2009), 剑桥大学出版社。

[3] S. Cunningham, 《因果推断混音带》 第 3 章 (2021), 耶鲁大学出版社。

代码

你可以在这里找到原始的 Jupyter Notebook:controls.ipynb