PD 分离推理架构详解

PD 分离推理架构的讲解视频可以在这里观看:https://www.bilibili.com/video/BV1ZTWAzmEEc

本文是 LLM 推理系列的第 6 篇,介绍 PD 分离推理架构。

往期文章:

- vLLM 快速部署指南

- vLLM 核心技术 PagedAttention 原理详解

- Prefix Caching 详解:实现 KV Cache 的跨请求高效复用

- Speculative Decoding 推测解码方案详解

- Chunked-Prefills 分块预填充机制详解

在大语言模型推理过程中,prefill 阶段和 decode 阶段具有截然不同的计算特性:

- prefill 阶段需要并行处理整个输入序列来生成首个 token,属于计算密集型操作。

- decode 阶段则逐个生成后续 token,需要频繁访问 KV cache,属于内存密集型操作。

传统的 continuous batching 将两个阶段混合处理,导致相互干扰,难以同时满足 TTFT(首 token 延迟)和 TPOT(token 间延迟)的严格要求。为了解决这一问题,PD 分离架构应运而生,通过将 prefill 和 decode 分配到不同的 GPU 实例上,针对各自特性进行专门优化。这种分离式设计不仅消除了阶段间的干扰,还能显著提升系统的有效吞吐量(Goodput),为大规模 LLM 服务提供了更优的解决方案。

1 吞吐量(Throughput)vs 有效吞吐量(Goodput)

目前,大多数 LLM 服务系统(如 vLLM、TensorRT-LLM)都以吞吐量(Throughput) 作为主要性能指标——即单位时间内处理的请求数(RPS)或生成的 token 数。这种度量方式直观,并且与成本($/req)有直接关联,因此被广泛采用。

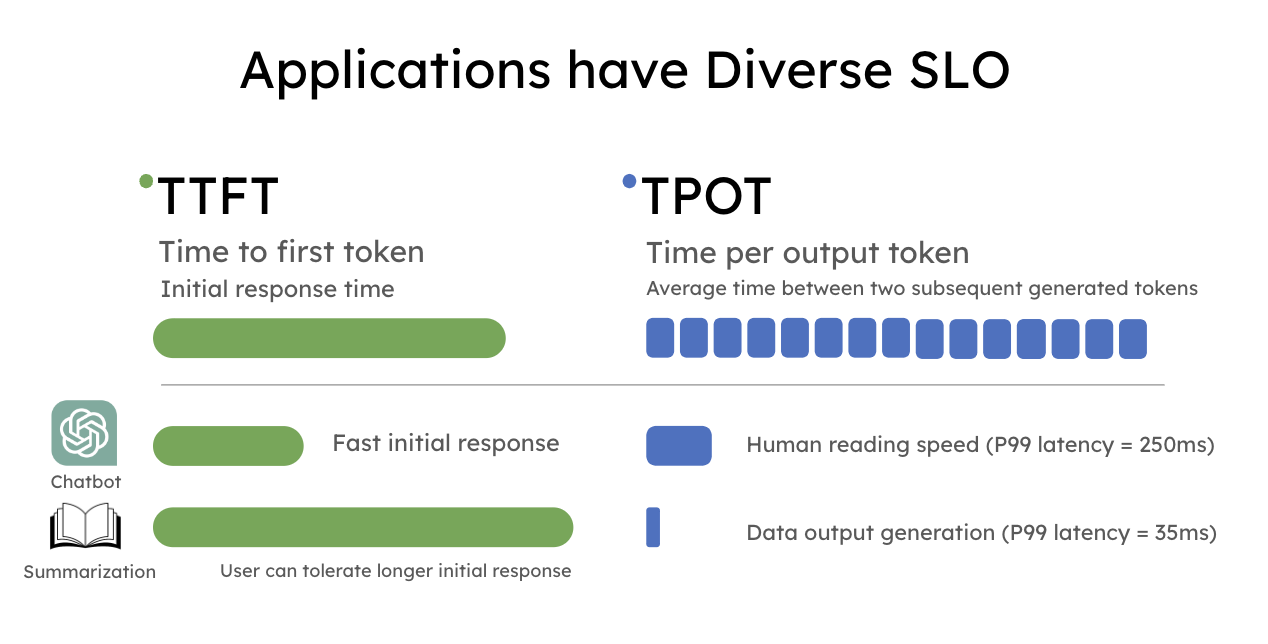

实际上,下游应用的类型多种多样,它们在用户体验上的延迟需求各异,因此需要满足的服务等级目标(SLO)也存在显著差异。大模型服务中最常用的 SLO 包括:

- TTFT (Time To First Token):首 token 响应延迟,直接影响用户的等待体验。

- TPOT (Time Per Output Token):衡量两个连续生成的 token 之间的平均延迟,决定交互的流畅程度。

例如,实时聊天机器人更关注低 TTFT 以保证响应及时,而 TPOT 只需快于人类阅读速度(约 250 词/分钟)即可;相反,文档摘要则更强调低 TPOT,以便更快地产生完整摘要。

单纯依赖 Throughput 作为指标,并不能反映延迟表现,系统看似处理了大量请求,但其中不少未能满足 SLO,最终呈现给用户的仍是不理想的服务体验。

- Throughput(吞吐量):通常指系统单位时间内处理的 token 数或请求数。很多工作把“提高吞吐量”作为主要优化目标,但在实际场景下,这并不直接代表用户体验。

- Goodput(有效吞吐量):指系统在满足延迟约束(如 TTFT/TPOT SLO)的前提下,真正完成的请求数量。如果一个请求因为延迟过长而被用户放弃,或者超过服务约束而无效,那么即便它产生了 token,也不能算作有效产出。

在 DistServe 论文中,引入了 Goodput 概念,即在满足 SLO(TTFT 和 TPOT 要求)的前提下,每秒完成的有效请求数。与单纯的吞吐量相比,Goodput 是更优的衡量指标,因为它能够体现请求在满足 SLO 情况下的吞吐水平,从而同时反映成本效益与服务质量。

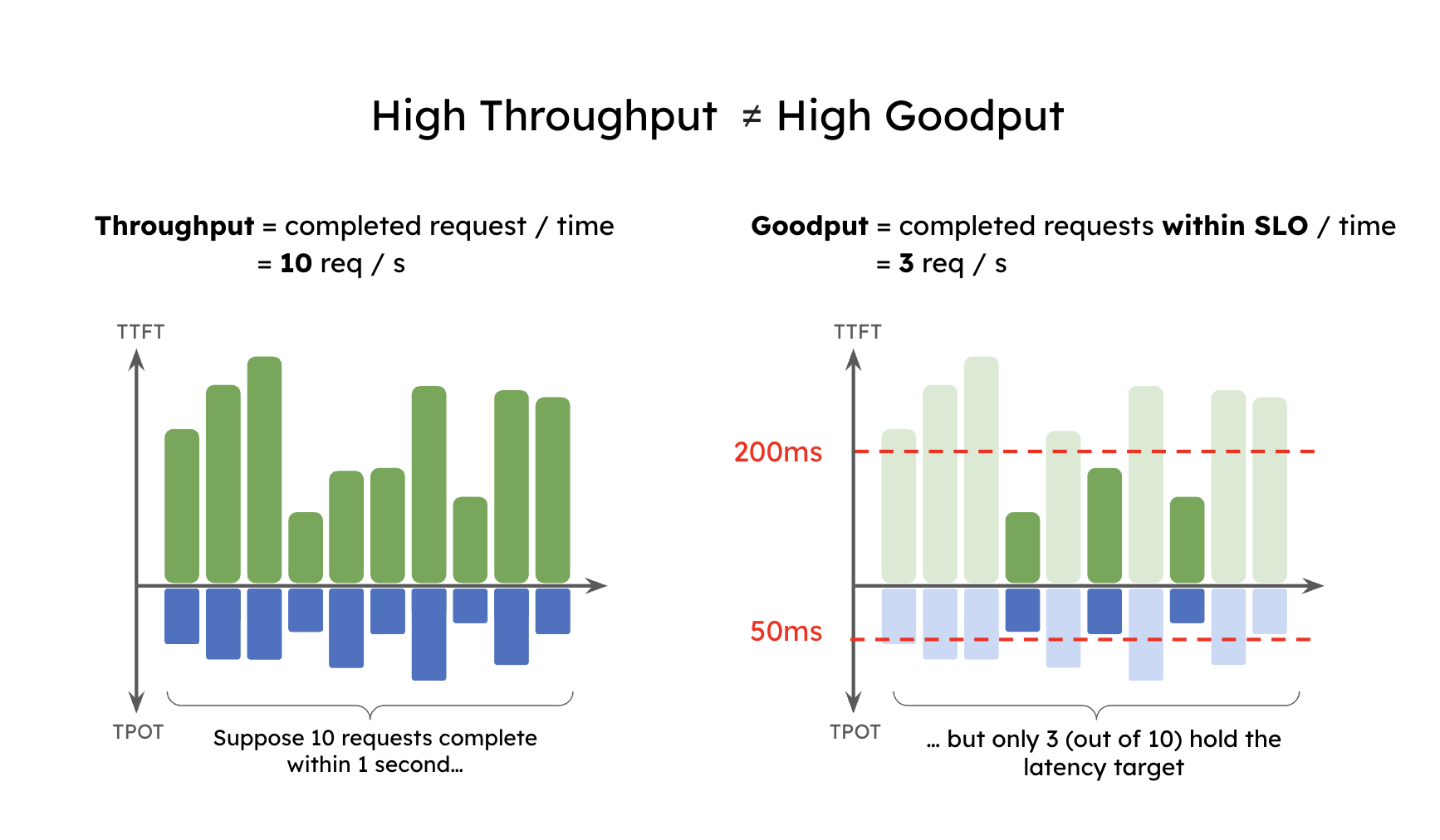

为了简要说明 Goodput,假设某个应用要求至少 90% 的请求满足 TTFT < 200ms 且 TPOT < 50ms,则可以得到如下定义:

Goodput (P90 TTFT < 200ms 且 P90 TPOT < 50ms) 表示在至少 90% 的请求同时满足 TTFT < 200ms 和 TPOT < 50ms 的条件下,系统所能维持的最大每秒请求数。

下图展示了一个简单的例子:某应用的吞吐量为 10 RPS(每秒请求数),但由于延迟约束的限制,只有 3 RPS 的请求满足 SLO,因此该系统的 Goodput 仅为 3 RPS。可以想象,用户在这样一个 高吞吐但低 Goodput 的系统中,依然会感受到较差的服务体验。

2 Prefill 与 Decode 共置导致干扰

在 LLM 服务中请求的生命周期通常包含两个阶段:prefill(生成首个 token)和 decode(逐步生成后续 token)。大多数现有系统(如 vLLM、TensorRT-LLM)采用 continuous batching 技术,将 prefill 和 decode 混合在一起统一批处理。这种方式确实能够提升整体吞吐量,但由于两者计算特性和 SLO 目标差异显著,将它们共置在同一 GPU 上往往并不理想。

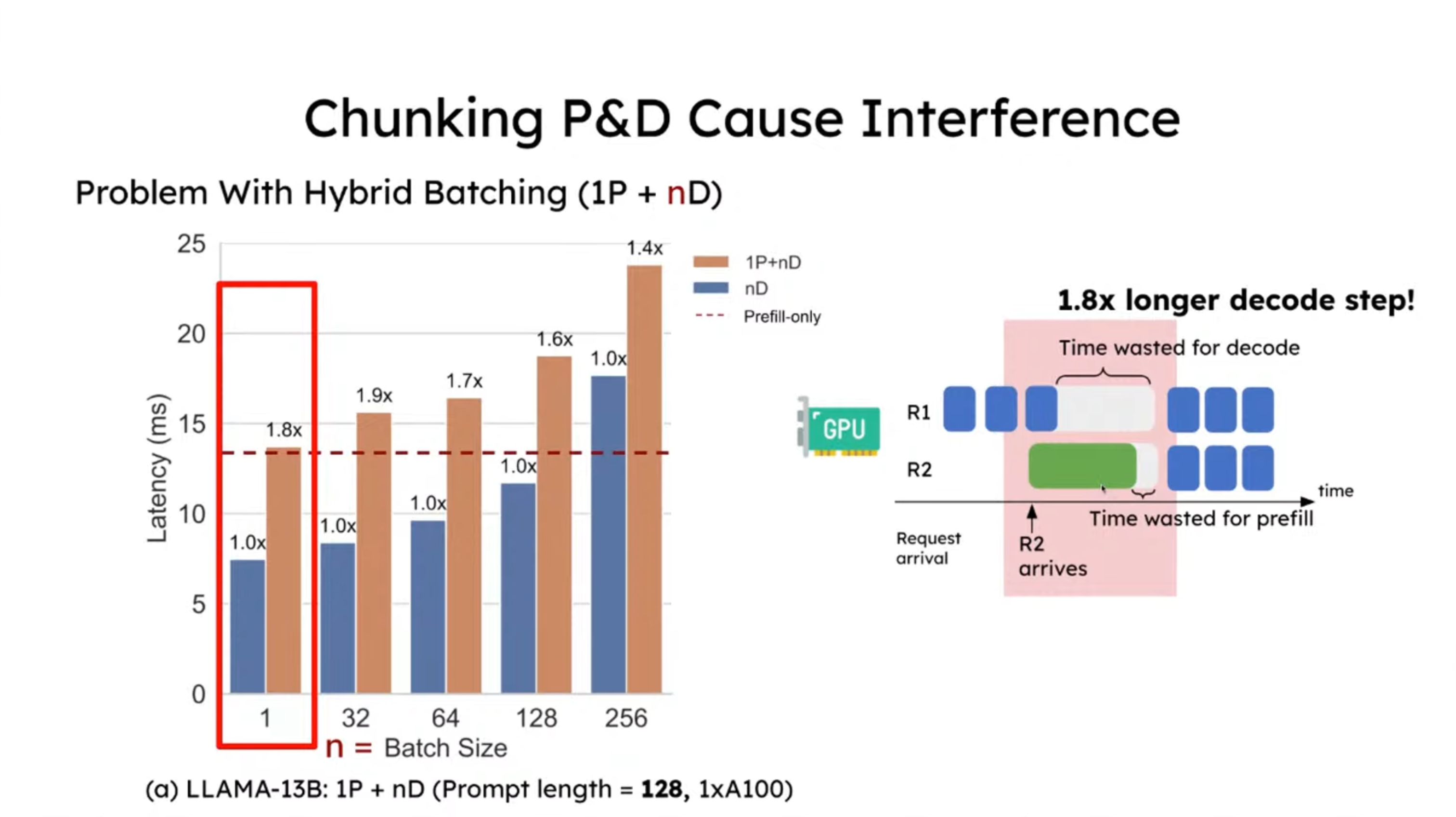

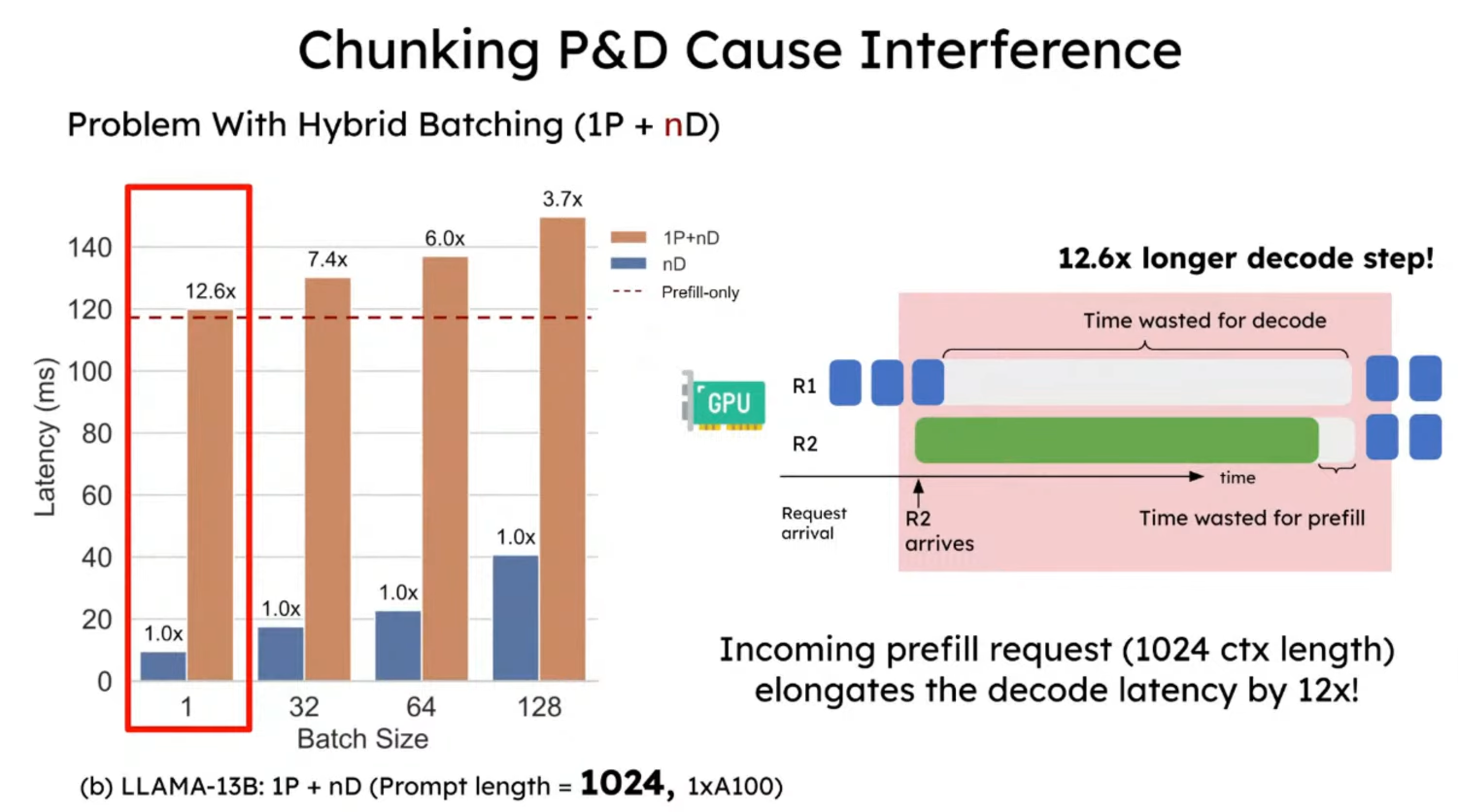

如下图所示,continuous batching 会带来明显的干扰。当 prefill 和 decode 被放在同一批次时,decode 请求的延迟(TPOT)会被显著拉长,而 prefill 请求的首 token 延迟(TTFT)也会有所增加。

图中展示了三种不同的执行方式:

- 1P+nD(棕色柱子):1 个 prefill 与 n 个 decode 混合批处理。

- nD(蓝色柱子):仅包含 decode 请求的批处理。

- prefill-only(红色虚线):仅运行 prefill 请求的延迟。

在 prompt 长度为 128 时,相比仅包含 decode 的请求,延迟增加约 1.8 倍;而当 prompt 长度为 1024 时,干扰效应显著放大,decode 延迟提升至 12.6 倍。

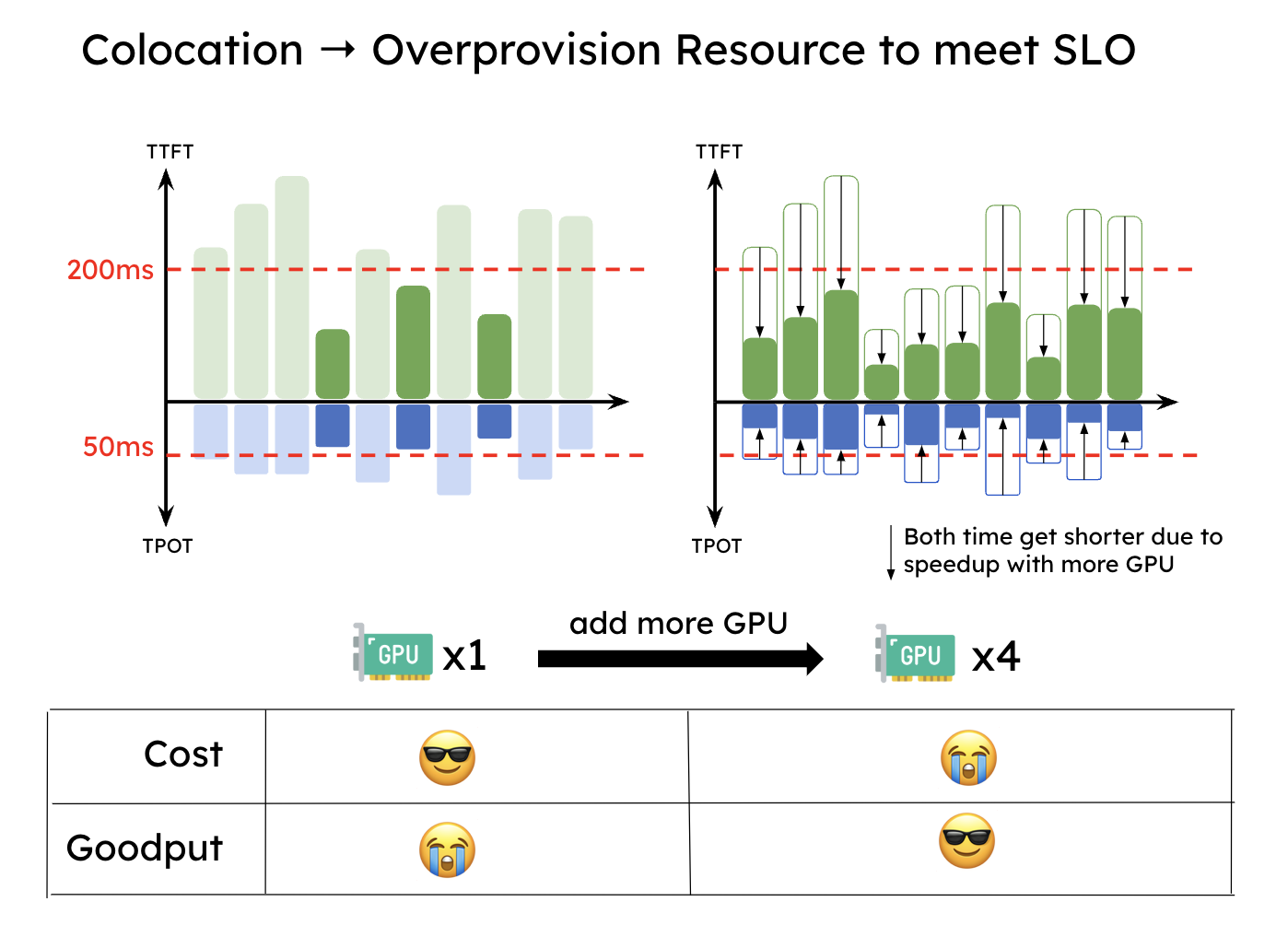

由于这种干扰,如下图所示,当服务必须同时满足 TTFT 和 TPOT 的 SLO 时,系统往往需要进行资源的过度配置才能达到延迟目标,尤其是在任一 SLO 要求较严格的情况下。

3 PD 分离的整体思路

直观的思路很简单:将 prefill 和 decode 分离到不同的 GPU 上,并为每个阶段定制并行策略。这自然解决了前面提到的两个问题:

- 没有干扰:prefill 和 decode 各自独立运行,更快地完成计算,也更容易满足各自的 SLO。

- 资源分配与并行策略解耦:可以针对 prefill 和 decode 分别进行优化。

下图展示了在这样一个分离式系统中,请求是如何被处理的。当一个请求到达系统时,它会先被分配到 prefill worker 完成 prefill 阶段;随后系统将其中间状态(主要是 KV Cache)迁移到 decode worker,并执行多步 decode 以生成后续 token;当生成完成后,请求才会离开系统。

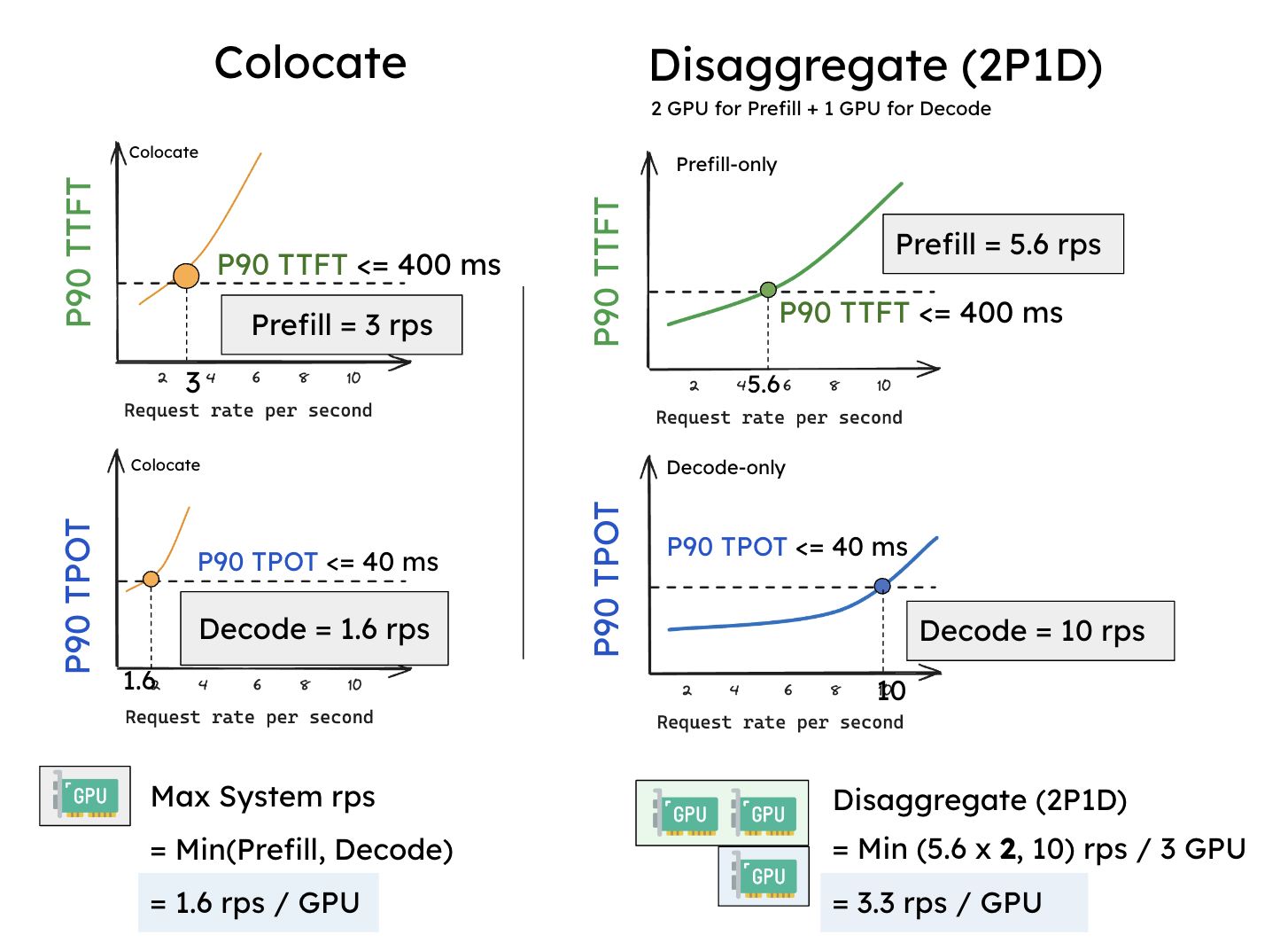

让我们通过一个简单的实验来看看为什么 PD 分离是有益的。我们在一张 A100-80GB GPU 上运行一个 130 亿参数的 LLM,请求到达服从泊松分布,输入长度为 512,输出长度为 64。我们逐步增加请求速率(x 轴),并在下图测量两类延迟(P90 TTFT 和 P90 TPOT,y 轴)的变化。

假设我们设定 SLO:P90 TTFT = 0.4 秒,P90 TPOT = 0.04 秒(下图中的横线)。实验结果表明:在单卡情况下,现有系统大约可以在 3 rps 下满足 TTFT 的延迟约束,而 TPOT 只能维持在 1.6 rps(下图左边)。由于必须同时满足两个约束条件,现有共置系统的 Goodput = min(3, 1.6) = 1.6 rps/GPU。

在分离之后,性能得到了显著提升。如果单独处理一个阶段,prefill worker 和 decode worker 的 rps 都优于之前的结果 —— 如下图右边所示,一个 prefill worker 大约可达到 5.6 rps,一个 decode worker 大约可达到 10 rps。更重要的是,我们现在可以灵活地分配资源,例如配置 2 个 prefill worker + 1 个 decode worker(记作 2P1D),共 3 张 GPU。此时:

Goodput (2P1D) = min(5.6 × 2, 10) = 10 reqs/s ÷ 3 GPUs ≈ 3.3 rps/GPU。

这个实验表明,即便没有引入任何并行优化,仅仅通过简单的分离,Goodput 就提升了约 2 倍。

4 分离式推理架构的优化方向

4.1 算力与存储

- prefill 阶段:拥有计算受限的性质(compute-bound),特别是在请求流量较大,用户的 prompt 也比较长的情况下。prefill 阶段算完 KV cache 并发给 decode 阶段后,理论上 prefill 就不再需要这个 KV cache 了(当然你也可以采用 LRU 等策略对 KV cache 的保存做管理,而不是一股脑地清除)。

- decode 阶段:拥有内存受限的性质(memory-bound),因为逐个 token 的生成方式,decode 阶段要频繁从内存中读取 KV Cache,同时也意味着它需要尽可能保存 KV cache。

因此在分离式框架下,计算和存储可以朝着两个独立的方向做优化。

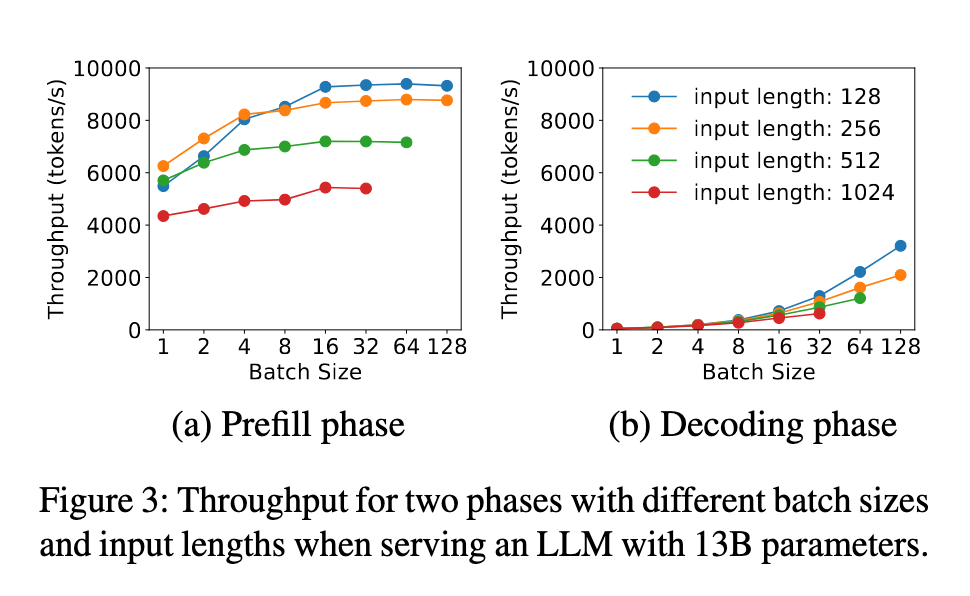

4.2 Batching 策略

- prefill 阶段:随着 batch size 的增加,吞吐量的提升很快趋于平缓。这是因为 prefill 属于 compute-bound,当 batch 中的总 tokens 数超过一定规模后,GPU 的计算能力已经被完全吃满,再增加请求只会延长整体处理时间,而不会带来明显的吞吐提升。

- decode 阶段:随着 batch size 的增加,吞吐量的增长趋势越来越显著。这是因为 decode 阶段是 memory-bound,即相比于计算,读写数据的时间要更多。所以在 decode 阶段中,如果我们能提升 batch size,就能把计算强度提起来,吞吐量就上去了。

在分离架构下,我们可以针对 prefill 和 decode 的特性对 batching 策略分别进行优化:

- 具体来说,对于 prefill 实例,需要事先结合特定的 LLM 和 GPU 做性能分析,找出输入长度的临界点——一旦超过这个点,prefill 就会进入 compute-bound,此时增加 batch size 只会拖慢整体处理速度。在实际应用中,用户的 prompt 往往已有数百个 tokens,因此 prefill 的 batch size 通常保持较小。

- 相对地,decode 阶段更适合采用较大的 batch size,以充分提升 GPU 利用率和整体吞吐。

4.3 并行策略

由于 prefill 和 decode 具有不同的计算模式和延迟目标,这两个阶段的最佳并行策略通常并不相同。例如,当 TTFT 要求严格而 TPOT 要求相对宽松时,prefill 更适合采用张量并行来满足低延迟,而 decode 则通常采用数据并行或流水线并行来提升吞吐。

5 KV Cache 传输

PD 分离带来的代价是需要在 prefill 和 decode 的 GPU 之间传输中间状态(即 KV cache)。接下来,我们来看看 KV cache 传输的开销分析、传输方式以及相关的优化策略。

5.1 KV Cache 传输开销

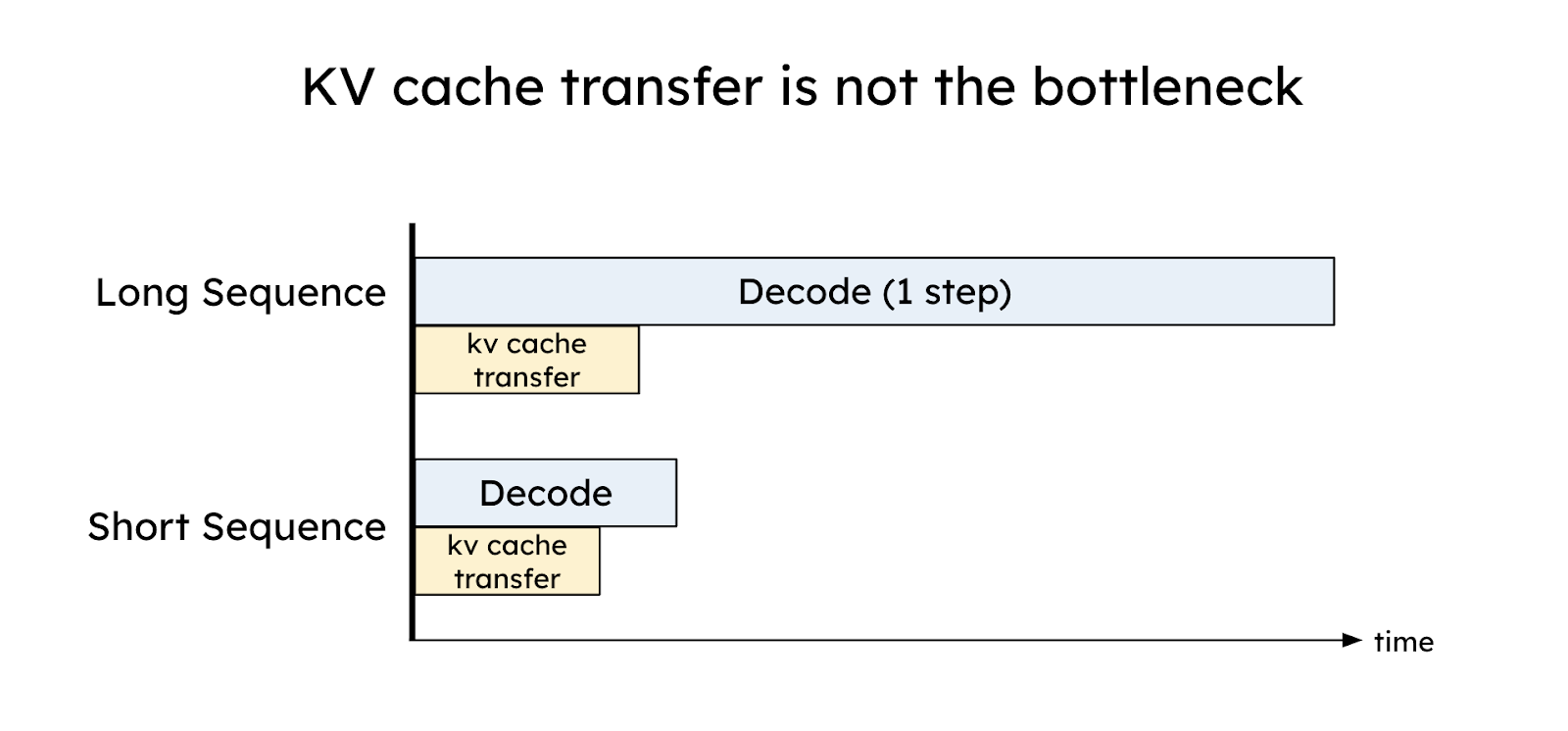

初看之下,KV cache 是 LLM 推理中巨大的内存开销,而 GPU 之间 KV cache 的传输似乎会成为瓶颈。然而,DistServe 的论文中展示了相反的结果:通过合理的放置,KV Cache 的传输开销可以被有效地最小化,甚至低于一次 decode 步骤的时间,这得益于当今高速互联网络(如 NVLink 和 PCI-e 5.0)。

假设我们在 GPU 之间使用 8 通道 PCIe 5.0 x16(每条链路 64GB/s)作为节点内互联。对于一个包含 2048 tokens 的请求,在服务 OPT-175B 时传输 KV cache 的延迟可以估算如下:

Latency = 2048 tokens * (4.5 MB/token) / (64GB/s * 8) = 17.6 ms

对于 OPT-175B,延迟小于单次 decode 步骤(在 A100 上约为 30-50 毫秒)。对于更大的模型、更长的序列或更先进的网络(例如带宽为 600GB/s 的 A100-NVLink),如下图所示,与单次 decoe 步骤相比,KV cache 传输相关的相对开销变得不那么显著。总之,通过精心安排 prefill 和 decode 工作节点以利用高带宽网络,可以有效隐藏 KV cache 传输的开销。

5.2 KV Cache 传输方式

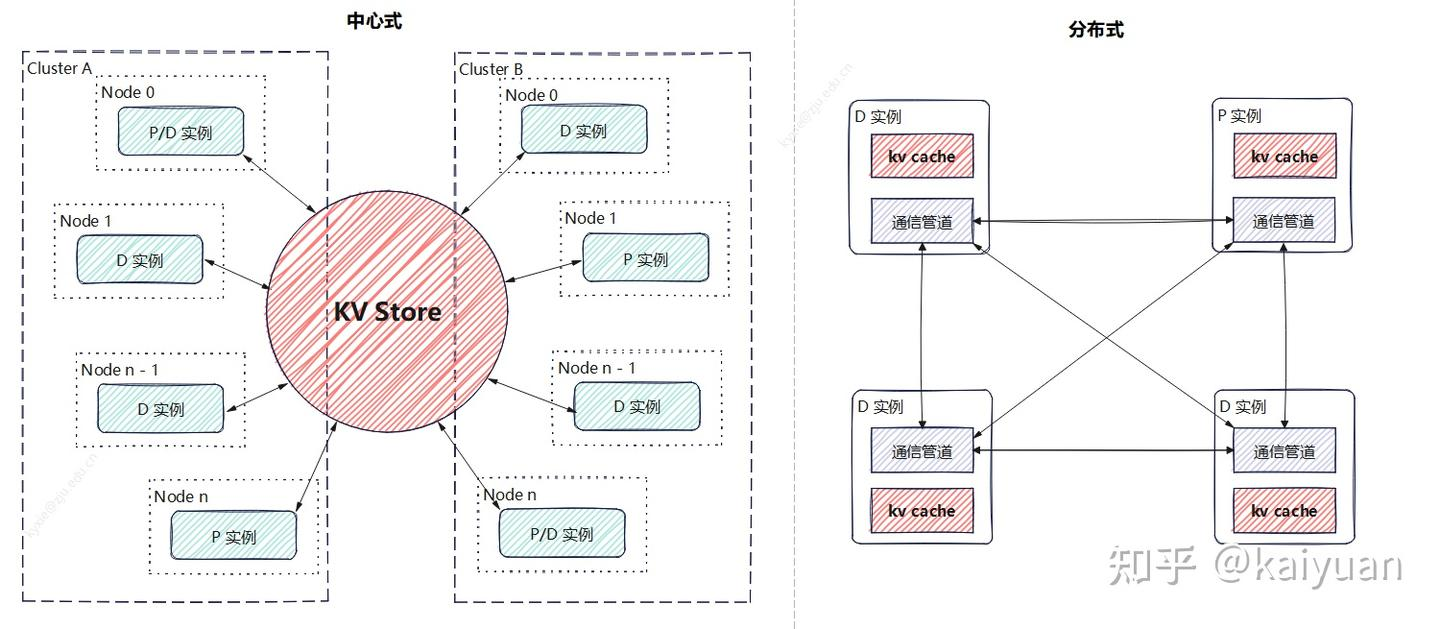

目前 KV cache 的传输主要有两种方式:中心存储和点对点(P2P),当然在实际系统中也可能采用二者结合的混合方案。

- 中心存储:建立一个跨设备的 KV store,由它统一管理 KV cache 的增、删、查和传递等操作。prefill 和 decode 实例只需与这个 KV store 交互,负责写入或读取数据。

- P2P 传输:每个实例独立管理自己的存储。例如,一个 prefill 实例完成计算后,会直接与目标 decode 实例建立通信,将 KV cache 传过去,不依赖统一的中介。

两种方式各有优劣:

- 中心存储:更适合构建大规模集群,能充分利用多种存储介质和传输通道,并提升计算结果的复用效率,但在某些场景下性能可能受限,同时系统维护成本较高。

- P2P 传输:架构更简单,性能表现通常更好,但在扩展性和链路稳定性方面会面临挑战。

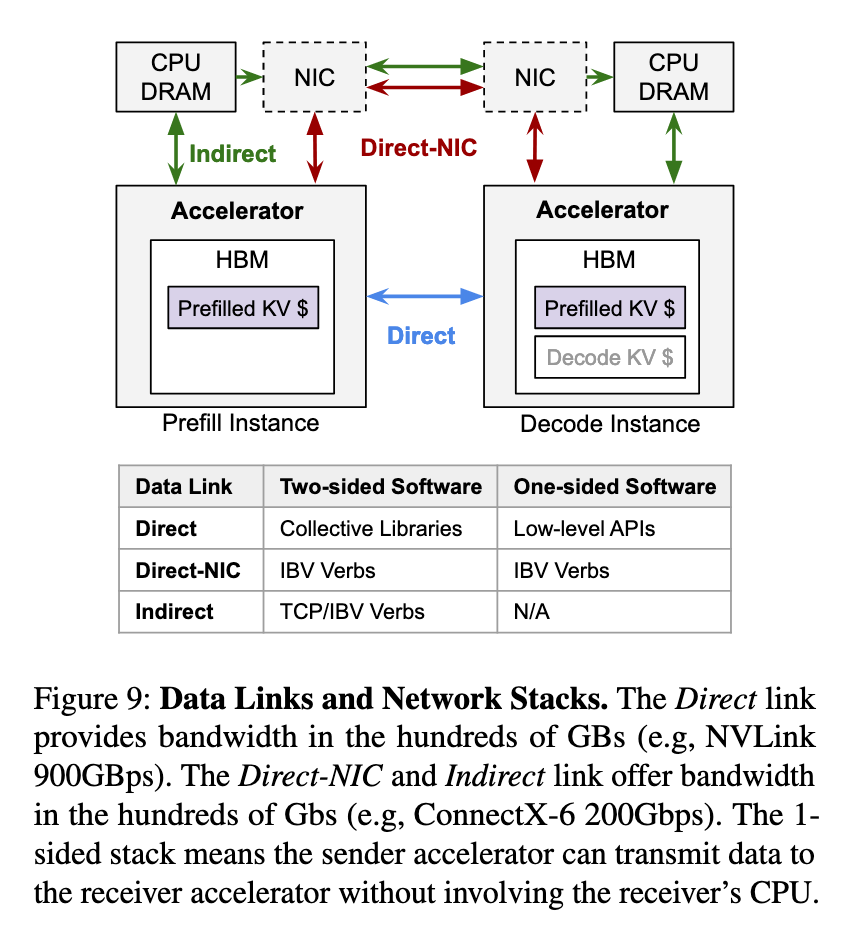

5.3 KV Cache 传输的网络堆栈

现有的物理数据链路可以分为 3 类:

- Direct,即 GPU 之间通过高速直连链路(如 NVLink 或 HCCS)相互连接。在这种情况下,可以利用底层的内存拷贝原语或集体通信库来完成数据传输。

- Direct-NIC,即 GPU 通过其配套的网卡(NIC)进行通信。在这里,可以使用定制化的库,通过 PCIe 和以太网(或 InfiniBand)进行数据传输。

- Indirect,即当 GPU 之间没有直接链路时,必须通过其 CPU 的 DRAM 中转数据,从而带来额外的内存拷贝开销。

图片来源:Inference without Interference: Disaggregate LLM Inference for Mixed Downstream Workloads

5.4 KV Cache 传输粒度

KV cache 传输粒度可以分为 3 类:

- 请求级:等到 prefill 阶段完成后,将 KV cache 一次性传输。这种方式的好处是能够减少网络传输次数,因为每次传输的数据量更大,从而降低了通信开销。然而当 KV cache 大小较大时,会影响 TTFT 的延迟。

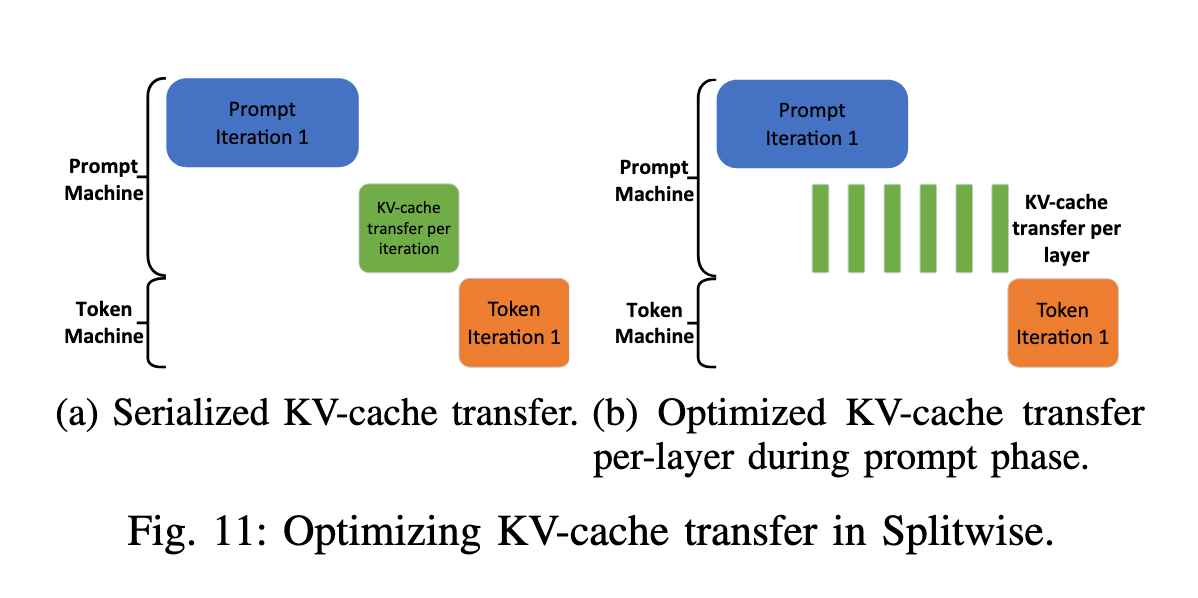

- 层级:Splitwise 通过在 prefill 阶段的计算与 KV cache 传输之间实现重叠来优化性能。**每一层计算完成后,都会异步传输该层的 KV cache,同时继续执行下一层的计算,从而降低传输开销。**层级传输还能带来额外优势,例如更早启动 decode 阶段,以及更早释放 prefill 端的内存。层级 KV cache 传输与下一层的 prefill 计算并行进行,这需要逐层的细粒度同步以确保正确性,因此可能会带来性能干扰并增加 TTFT,尤其是在小 prompt 的场景下。不过对于小 prompt 来说,KV cache 的总体规模很小,不需要层级传输来隐藏延迟。由于在计算开始时批次中的 token 数已经是已知的,Splitwise 会选择最合适的 KV cache 传输方式:小 prompt 使用序列化传输,而大 prompt 使用层级传输。

图片来源:Splitwise: Efficient Generative LLM Inference Using Phase Splitting

- 块级:TetriInfer 在 PD 分离的基础上,还会将输入的 prompt 划分为固定大小的 chunk,以便让 GPU 始终运行在接近计算饱和的状态。因此,TetriInfer 论文中也提出了基于块级的 KV cache 传输方案。

6 vLLM 的 PD 分离

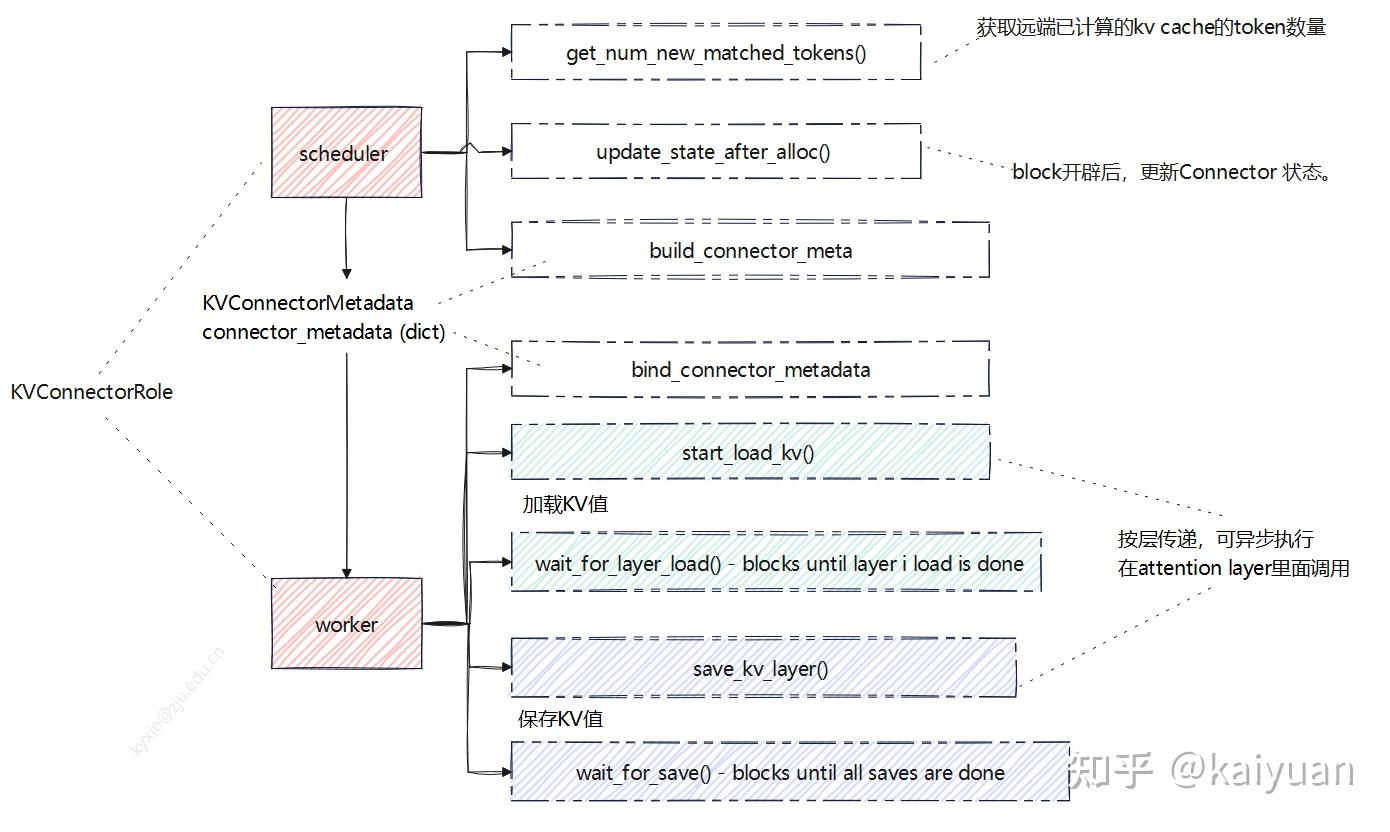

vLLM 提供了 KV Connector 作为管理实例间 KV cache 交换的抽象层,它提供统一接口来实现 KV cache 的保存、加载与传输,使不同的 vLLM 实例(如 prefill 与 decode 实例)能够高效共享计算结果。通过实现这一接口,各类 connector(例如通过文件系统的 SharedStorageConnector、通过网络的 NixlConnector 等)提供了灵活的 KV cache 传输方案,从而支持 PD 分离等高级功能。

KVConnectorBase_V1 是所有 connector 的基类。它是一个抽象基类,定义了以下 API:

-

scheduler 侧方法:

- build_connector_meta:构建元数据,scheduler 告诉 worker 需要保持/加载哪些 KV cache。

- get_num_new_matched_tokens:获取远端已计算的 KV cache 的 token 数量。

- update_state_after_alloc:block 开辟后,更新 connector 的状态。

-

worker 侧方法:

- start_load_kv:从 connector buffer 加载 KV cache,消费端调用。

- wait_for_layer_load:阻塞直到指定层加载结束,消费端调用;

- save_kv_layer:将 vLLM 的 KV buffer 中某一层的 KV cache 保存到 connector buffer 中,生产端调用。

- wait_for_save:阻塞直到所有保存操作完成,生产端调用。

vLLM v1 中 connector 有两个执行角色(Role):scheduler_connector 和 worker_connector,分别在 scheduler 线程和 worker 线程中执行。scheduler 负责指挥 worker 进行 KV cache 的传递,两者之间的信息桥梁是元数据(KVConnectorMetadata),worker 通过 metadata 知道哪些 KV 值需要从远端加载。

当前 vLLM 支持 5 种类型的 connector,分别是:

- SharedStorageConnector:SharedStorageConnector 是 vLLM 中最简单的 KV Connector 实现,它通过共享文件系统(如本地磁盘或 NFS)在 prefill 和 decode 实例之间传递 KV cache,使用 MD5 哈希生成唯一文件名来存储和检索每个请求的 KV cache。prefill 实例将每层的 KV cache 序列化为 SafeTensors 格式保存到指定路径,decode 实例根据相同的 token_ids 计算哈希值找到对应文件并加载,整个过程没有显式的网络传输,完全依赖文件系统的读写操作。

- P2pNcclConnector:P2pNcclConnector 是基于 NCCL(NVIDIA Collective Communications Library)实现的高性能 KV Connector,它通过 NCCL 的 send/recv 原语实现 KV cache 在不同 GPU 之间的点对点传输,避免了文件系统的开销。

- NixlConnector:NixlConnector 使用 NIXL(NVIDIA Inference Xfer Library)库来加速 GPU 之间以及异构内存与存储之间的 KV cache 传输。

- LMCacheConnectorV1:通过与 LMCache 集成实现 KV cache 的外部存储和检索,支持多种存储后端(如 CPU 内存、本地文件系统、Redis、 InfiniStore 等)。LMCache 通过重用缓存的 KV cache 来减少推理时间,消除冗余计算,适用于跨请求或跨会话的 KV cache 共享场景。

- MultiConnector:允许同时使用多个 KV connector 来实现 KV cache 的传输,它的核心逻辑是从第一个能提供可用 token 的 connector 加载 KV cache,但会向所有 connector 保存数据。MultiConnector 适用于需要同时向多个存储后端保存 KV cache 的场景,比如同时保存到本地存储和远程存储,提供数据冗余和可靠性保障。

--kv-transfer-config '{"kv_connector": "MultiConnector","kv_connector_extra_config": {"connectors": [{"kv_connector": "NixlConnector","kv_role": "kv_both"},{"kv_connector": "SharedStorageConnector","kv_connector_extra_config": {"shared_storage_path": "local_storage"},"kv_role": "kv_both"}]},"kv_role": "kv_both"

}'

以上几个 connector 的运行实例代码可以在这里找到:https://docs.vllm.ai/en/latest/features/disagg_prefill.html#usage-example

7 PD 分离工业界项目

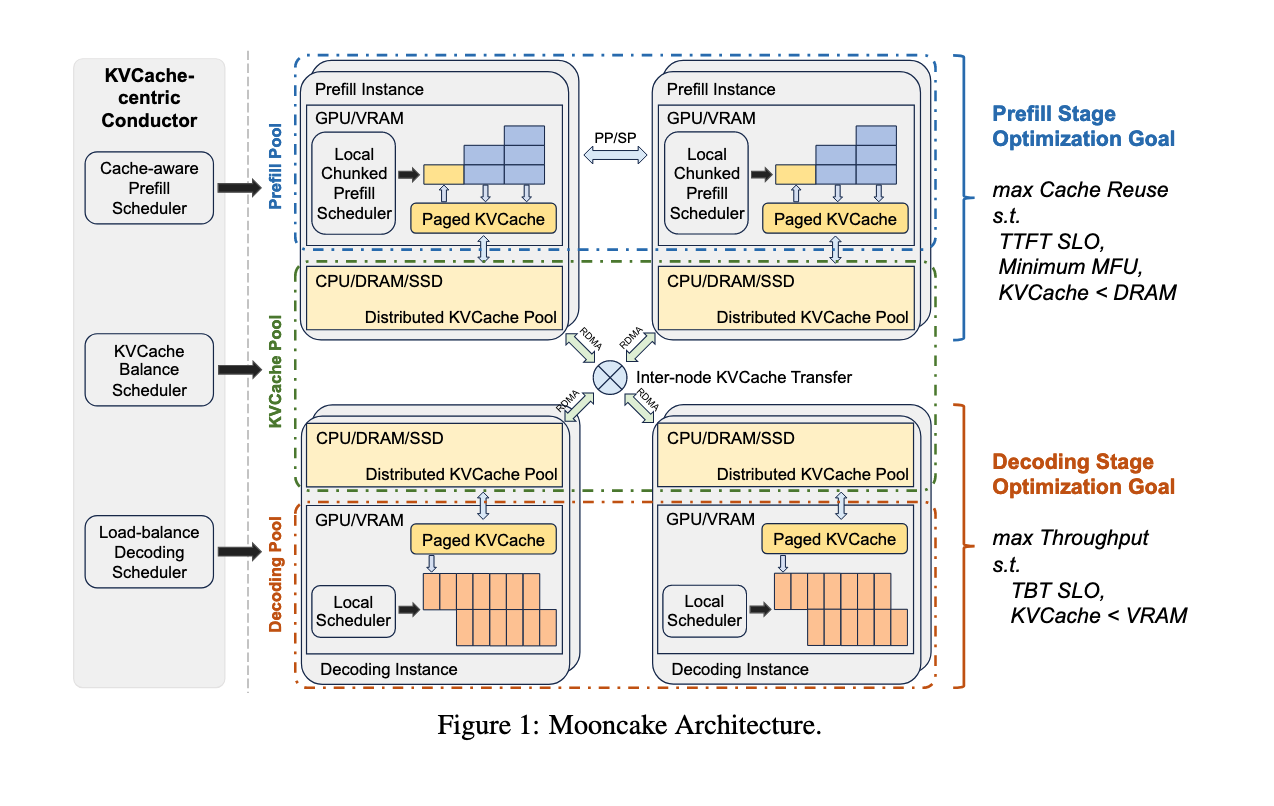

7.1 Mooncake

Mooncake 是 Moonshot AI 提供的领先大模型服务 Kimi 的推理平台。Mooncake 是 PD 分离应用比较早也是规模比较大的成功例子:

- Mooncake 采用了以 KV cache 为核心的解耦架构,将 prefill 集群与 decode 集群分离。

- 同时,它还利用 GPU 集群中未被充分利用的 CPU、DRAM 和 SSD 资源,实现了解耦式的 KV cache 缓存。

- Mooncake 的核心是一个以 KV cache 为中心的调度器,它在最大化整体有效吞吐量和满足延迟相关的 SLO 之间进行平衡。

- 与传统假设所有请求都会被处理的研究不同,Mooncake 需要应对高负载场景带来的挑战。为此,Mooncake 提出了一种基于预测的早期拒绝策略。

图片来源:Mooncake: A KVCache-centric Disaggregated Architecture for LLM Serving

实验结果表明,Mooncake 在 长上下文场景下表现尤为突出:在某些模拟场景中,吞吐量相比基线方法最高可提升 525%,同时仍能满足 SLO。在真实负载下,Mooncake 的创新架构使 Kimi 能够多处理 75% 的请求。

使用 Mooncake 运行 PD 分离服务请参考文档:vLLM V1 Disaggregated Serving with Mooncake Store and LMCache

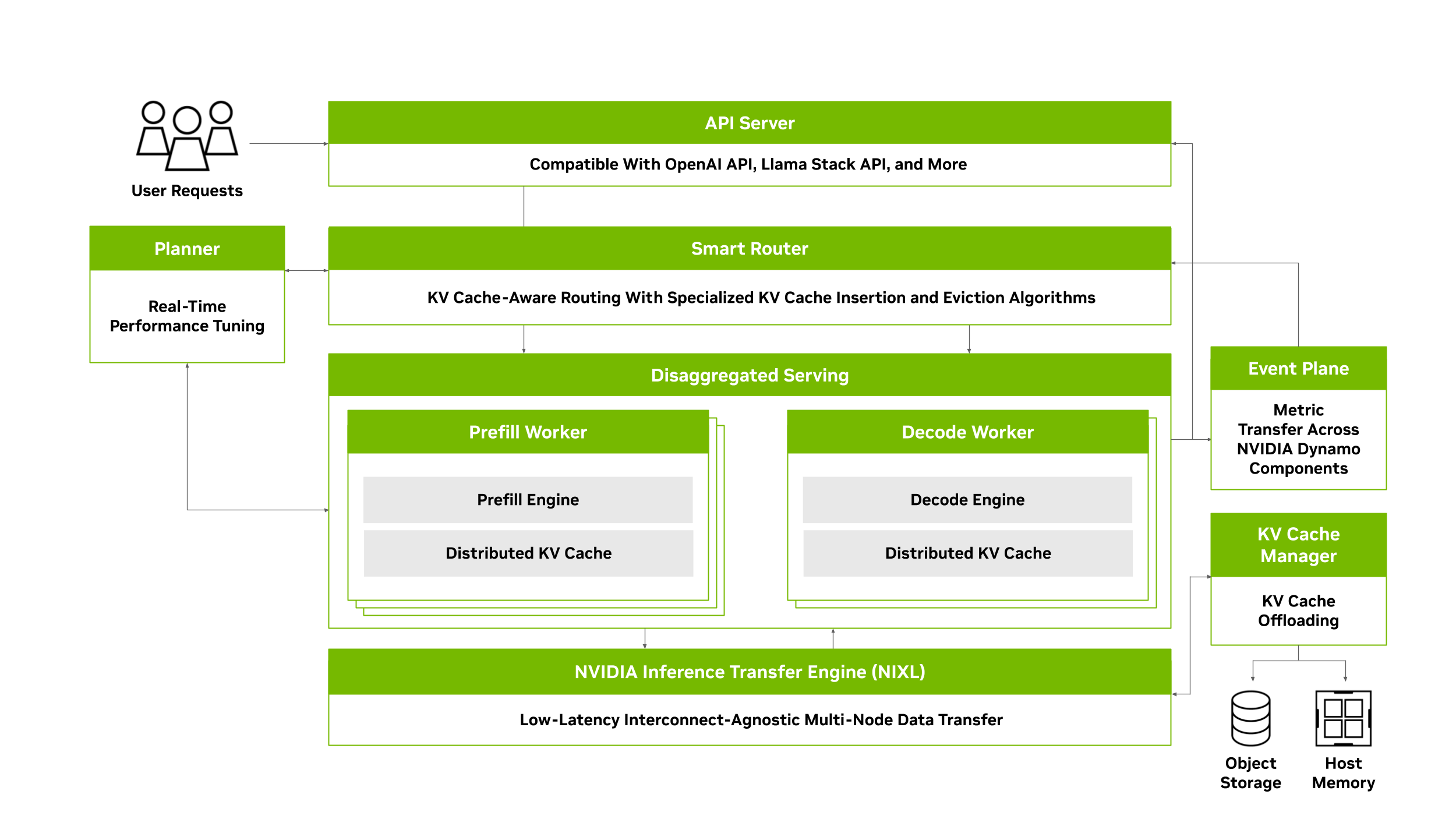

7.2 Dynamo

NVIDIA Dynamo 是一个开源的模块化推理框架,用于在分布式环境上实现生成式 AI 模型的服务化部署。Dynamo 通过动态资源调度、智能路由、内存优化与高速数据传输,无缝扩展大型 GPU 集群之间的推理工作负载。

Dynamo 采用推理引擎无关的设计(支持 TensorRT-LLM、vLLM、SGLang 等),包括以下 4 个核心组件:

- NVIDIA Dynamo Planner:一个智能规划和调度引擎,用于监控分布式推理中的容量与延迟,并在 prefill 与 decode 阶段之间灵活分配 GPU 资源,以最大化吞吐量和效率。Planner 会持续跟踪关键的 GPU 容量指标,并结合应用的 SLO(如 TTFT 和 ITL),智能决策是否采用分离式推理,或是否需要为 prefill/decode 阶段动态增加更多 GPU。

- NVIDIA Dynamo Smart Router:KV cache 感知的路由引擎,可在分布式推理环境中将请求转发到最佳的节点,从而最大限度减少 KV cache 的重复计算开销。

- NVIDIA Dynamo Distributed KV Cache Manager:通过将较旧或低频访问的 KV cache 卸载到更低成本的存储(如 CPU 内存、本地存储或对象存储等),大幅降低 GPU 内存占用。借助这种分层管理,开发者既能保留大规模 KV cache 重用的优势,又能释放宝贵的 GPU 资源,从而有效降低推理计算成本。

- NVIDIA Inference Transfer Library (NIXL):高效的推理数据传输库,可加速 GPU 之间以及异构内存与存储之间的 KV cache 传输。通过减少同步开销和智能批处理,NIXL 显著降低了分布式推理中的通信延迟,使得在 prefill/decode 分离部署时,prefill 节点也能在毫秒级将大批量的 KV cache 传输至 decode 节点,从而避免跨节点数据交换成为性能瓶颈。

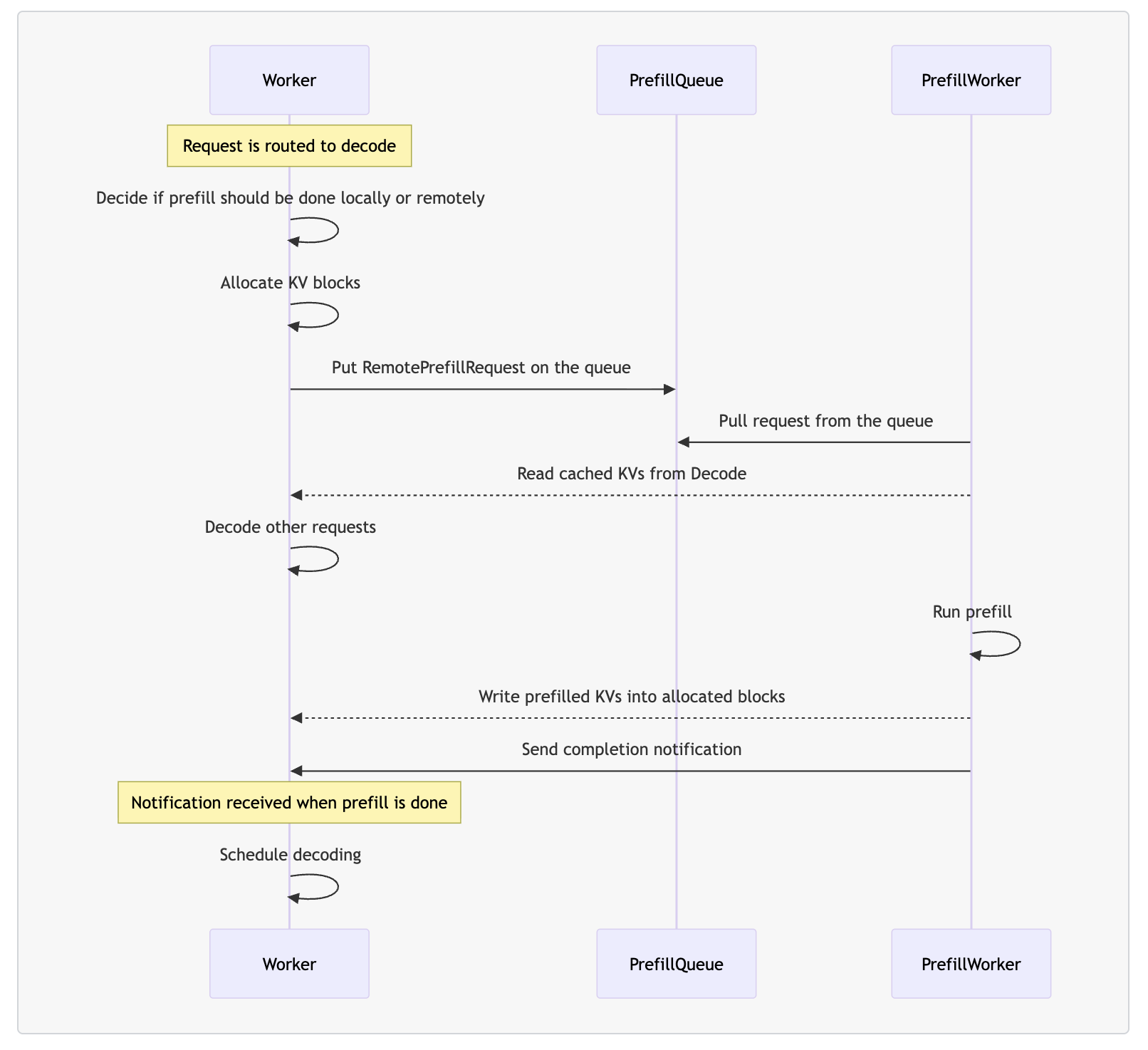

在 Dynamo 的 PD 分离架构中,有 4 个核心组件:

- (decode) worker:执行 prefill 和 decode 请求。

- prefill worker:只执行 prefill 请求。

- disaggregated router:决定 prefill 阶段是在本地还是远程执行。

- prefill queue:缓存并负载均衡远程 prefill 请求。

当 worker 收到请求时,首先会通过 disaggregated router 判断 prefill 应该在本地还是远程完成,并分配相应的 KV block。

如果选择远程 prefill,请求会被推送到 prefill queue。随后,prefill worker 从队列中取出请求,读取 worker 中 prefix cache 命中的 KV block,执行 prefill 计算,并将生成的 KV block 回写给 worker。最后,worker 会继续完成剩余的 decode 阶段。

Dynamo 提供了 Operator 方便我们在 Kubernetes 环境中以声明式的方式定义 PD 分离服务。只需在 DynamoGraphDeployment 配置中声明 Frontend、VllmDecodeWorker 和 VllmPrefillWorker 三个组件即可。dynamoNamespace 是 Dynamo 分布式运行时的逻辑隔离单元,而非 Kubernetes 的 namespace;同一 dynamoNamespace 内的组件可以相互发现并进行通信。

apiVersion: nvidia.com/v1alpha1

kind: DynamoGraphDeployment

metadata:name: vllm-disagg

spec:services:Frontend:dynamoNamespace: vllm-disaggcomponentType: frontendreplicas: 1extraPodSpec:mainContainer:image: nvcr.io/nvidia/ai-dynamo/vllm-runtime:0.4.1VllmDecodeWorker:dynamoNamespace: vllm-disaggcomponentType: workerreplicas: 1resources:limits:gpu: "1"extraPodSpec:mainContainer:image: nvcr.io/nvidia/ai-dynamo/vllm-runtime:0.4.1workingDir: /workspace/components/backends/vllmcommand:- /bin/sh- -cargs:- "python3 -m dynamo.vllm --model Qwen/Qwen3-0.6B"VllmPrefillWorker:dynamoNamespace: vllm-disaggcomponentType: workerreplicas: 1resources:limits:gpu: "1"extraPodSpec:mainContainer:image: nvcr.io/nvidia/ai-dynamo/vllm-runtime:0.4.1workingDir: /workspace/components/backends/vllmcommand:- /bin/sh- -cargs:- "python3 -m dynamo.vllm --model Qwen/Qwen3-0.6B --is-prefill-worker"

Dynamo 详细的部署教程可以参考博客:https://cr7258.github.io/blogs/original/2025/20-dynamo#_3-%E8%BF%90%E8%A1%8C-dynamo

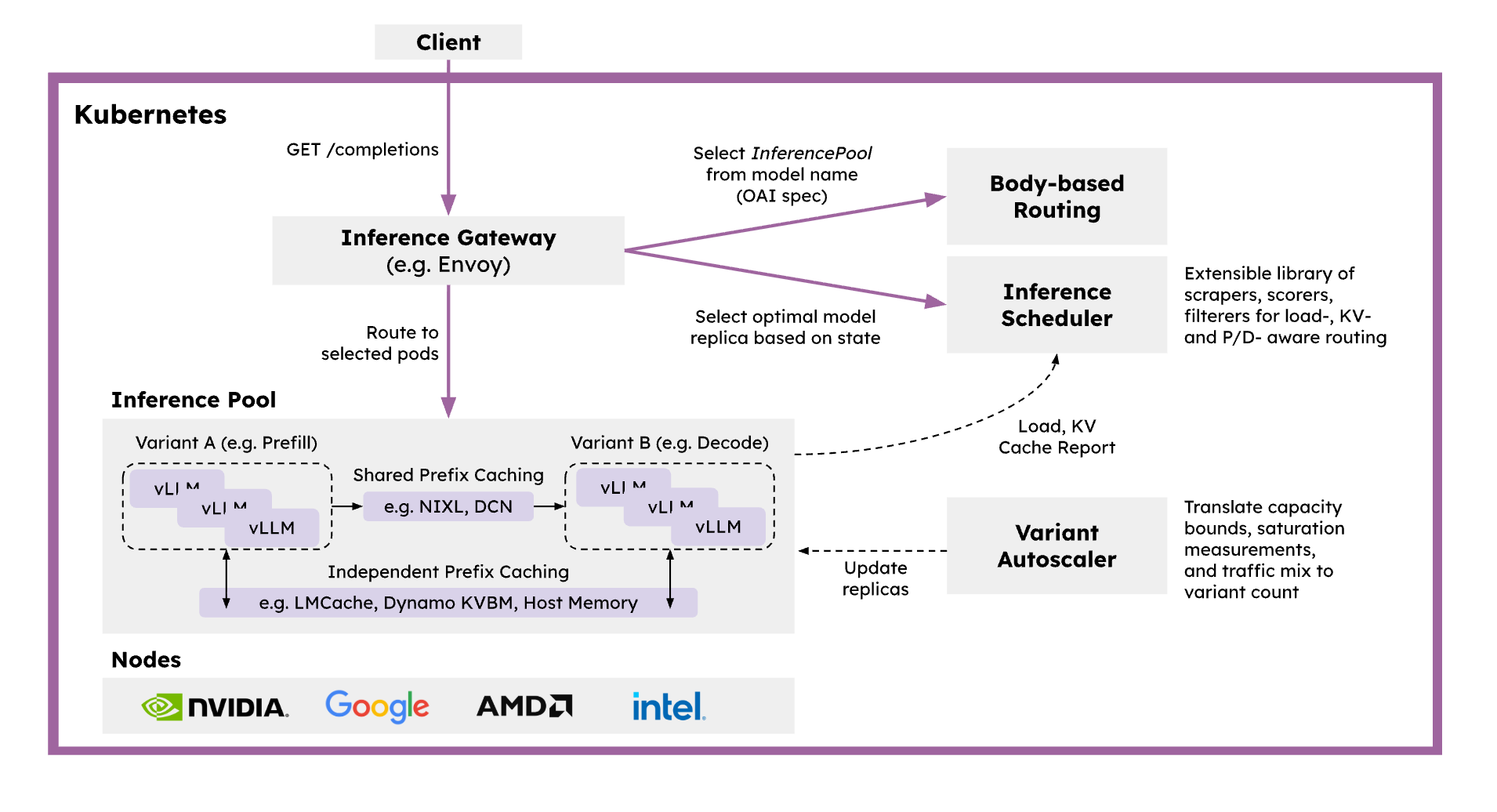

7.3 llm-d

llm-d 是一个 Kubernetes 原生的分布式推理服务栈,为团队提供一条清晰高效的路径,以最快的落地速度在大规模环境中部署并管理推理服务。llm-d 通过集成业界标准的开源技术来加速分布式推理:使用 vLLM 作为模型服务与引擎,Inference Gateway 作为请求调度器与负载均衡器,Kubernetes 作为基础设施编排与工作负载控制平面。

llm-d 提供以下核心功能:

- 基于 vLLM 优化的推理调度器:llm-d 基于 IGW 的 Endpoint Picker Protocol (EPP) 实现可定制化的“智能”负载均衡,专门针对 vLLM 进行优化。调度器结合运行时遥测数据,利用过滤和打分算法,在 P/D 分离、KV cache、SLA 与负载感知的基础上做出调度决策,同时支持团队自定义策略。

- PD 分离:llm-d 利用 vLLM 的分离式推理能力,将 prefill 和 decode 拆分到独立实例运行,并通过高性能传输库(如 NIXL)进行通信。

- 分布式 KV cache:llm-d 使用 vLLM 的 KV connector 构建可插拔的 KV cache 层级体系,支持将 KV cache 卸载到主机、远程存储或 LMCache 等系统。

使用 llm-d 运行 PD 分离服务请参考:https://github.com/llm-d/llm-d/tree/main/guides/pd-disaggregation

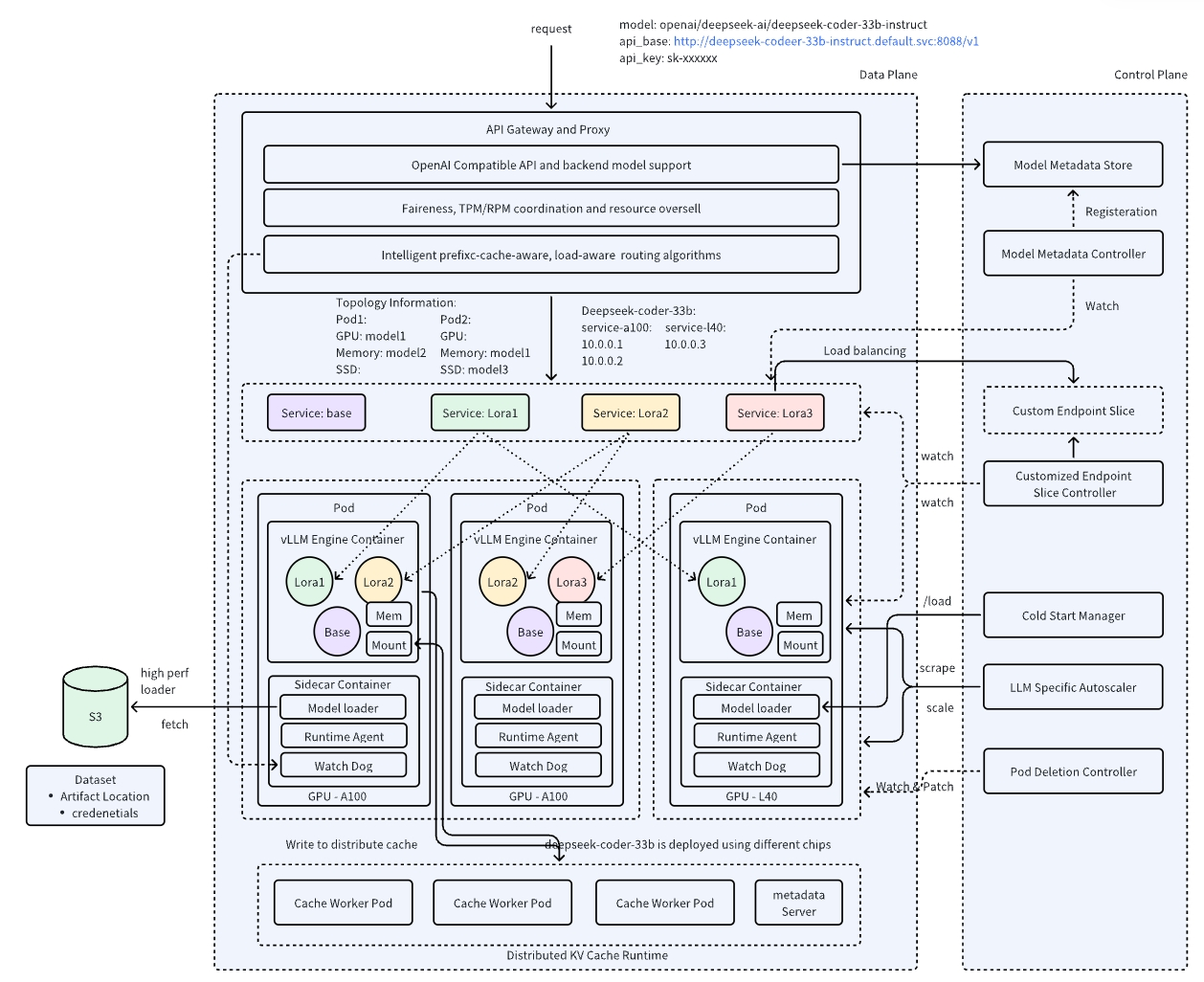

7.4 AIBrix

AIBrix 是字节跳动开源的云原生分布式推理框架,专为大规模 LLM 部署设计。

- AIBrix 支持 LoRA 管理、前缀感知和负载感知的智能路由,并通过分布式 KV cache 实现跨节点的高效 token 复用。

- 在系统编排层面,AIBrix 结合 Kubernetes 与 Ray 的混合调度,既能满足大规模集群管理的需求,又能灵活执行细粒度任务。

- AIBrix 基于 SLO 的 GPU 优化器与诊断工具进一步提升了资源利用率和系统可靠性。

使用 AIBrix 运行 PD 分离服务请参考:https://github.com/vllm-project/aibrix/tree/main/samples/disaggregation/vllm

8 Chunked-Prefills VS PD 分离

chunked-prefills 方案的核心思想是:将长序列的 prefill 请求拆分为几乎相等大小的小块,然后构建了由 prefill 小块和 decode 组成的混合 batch。或者说,chunked-prefills 策略通过将不同长度的 prompts 拆分成长度一致的 chunks 来进行 prefill,以避免长 prompt 阻塞其他请求,同时利用这些 chunks 的间隙进行 decode 的插入/捎带(piggyback)操作,从而减少延迟并提高整体的吞吐。

decode 阶段的开销不仅来自从 GPU 内存中获取 KV cache,还包括提取模型参数。而通过这种 piggyback 方法,decode 阶段能够重用 prefill 时已提取的模型参数,几乎将 decode 阶段从一个以内存为主的操作转变为一个计算为主的操作。因此,这样构建的混合批次具有近乎均匀的计算需求(而且增加了计算密集性),使我们能够创建平衡的微批处理调度,缓解了迭代之间的不平衡,导致 GPU 的管道气泡最小化,提高了 GPU 的利用率。也最小化了计算新 prefill 对正在进行的 decode 的 TBT 的影响,从而实现了高吞吐量和低 TBT 延迟。

chunked-prefills 有两个明显的好处:

- 所有节点被平等对待,使调度更简单。

- 将 chunked prefill 内联到 decode 批处理中可以提高 decode 批次的计算强度,从而带来更好的 MFU(Model FLOPs Utilization,指的是模型实际使用的计算量占 GPU 理论峰值算力的比例,用来衡量算力利用效率)。

然而,chunked-prefills 也有一些缺点:

- chunked-prefills 会增加 prefill 的计算开销,如果 chunk 大小明显低于 GPU 饱和点,会延长 prefill 的执行时间。

- prefill 阶段仍难以完全最大化 MFU,因为在 chunk-prefill 中,profiling 只会估算特定设备上一个 batch 的最大 tokens 配额,这个配额同时包含 prefill 和 decode,而不是分别针对两者优化。

- chunked-prefills 也会显著增加 prefill 阶段的内存访问量,每个 chunk 的 Attention 操作都需重复读取此前的 KV cache,增加内存访问负担。而且长序列可能会持久地占据着 KV cache 的存储空间以及 GPU 的计算资源。

- 在 TPOT 方面,将 prefill 与 decode 合并批处理实际上会降低所有 decode 任务的平均速度。

总之,chunked-prefills 可能有助于最大化整体吞吐量,但由于动态分割无法完全解耦 prefill 和 decode 操作,会导致资源争用以及 TTFT 与 TPOT 之间的妥协。当应用程序无法在 TTFT 和 TPOT 之间进行权衡,而是要同时遵守这两者时,PD 分离就成为更好的选择。

9 PD 分离相关论文

- DistServe: Disaggregating Prefill and Decoding for Goodput-optimized Large Language Model Serving

- Splitwise: Efficient Generative LLM Inference Using Phase Splitting

- TetriInfer: Inference without Interference:Disaggregate LLM Inference for Mixed Downstream Workloads

- MemServe: Context Caching for Disaggregated LLM Serving with Elastic Memory Pool

- Mooncake: A KVCache-centric Disaggregated Architecture for LLM Serving

10 总结

PD 分离大模型推理中的一种架构优化策略,核心思想是把 prefill 阶段和 decode 阶段分开,由不同的 GPU 或实例分别承担。通过分离架构,系统可以针对 prefill(计算密集型)和 decode(内存密集型)的不同特性分别优化资源配置和并行策略,从而在满足 TTFT 和 TPOT SLO 约束的前提下显著提升有效吞吐量(Goodput)。虽然 PD 分离需要在 GPU 间传输 KV Cache,但通过高速互联网络和优化的传输策略,这一开销可以被有效隐藏。目前,vLLM、Mooncake、Dynamo 等主流推理框架都已支持 PD 分离,为大规模 LLM 服务提供了更高效的解决方案。相比于 chunked-prefills 等替代方案,PD 分离在需要同时满足严格 TTFT 和 TPOT 要求的场景下具有明显优势。

11 参考资料

- Lecture 58: Disaggregated LLM Inference:https://www.youtube.com/watch?v=tIPDwUepXcA

- Throughput is Not All You Need: Maximizing Goodput in LLM Serving using Prefill-Decode Disaggregation:https://hao-ai-lab.github.io/blogs/distserve/

- Mooncake阅读笔记:深入学习以Cache为中心的调度思想,谱写LLM服务降本增效新篇章:https://zhuanlan.zhihu.com/p/706097807

- 探秘Transformer系列之(26)— KV Cache优化 之 PD分离or合并:https://www.cnblogs.com/rossiXYZ/p/18815541

- 大模型推理分离架构五虎上将:https://zhuanlan.zhihu.com/p/706218732

- LLM关于PD分离的最新实测:https://zhuanlan.zhihu.com/p/1919794916504114120

- State of the Model Serving Communities - August 2025:https://inferenceops.substack.com/p/state-of-the-model-serving-communities

- 图解大模型训练系列:序列并行1,Megatron SP:https://zhuanlan.zhihu.com/p/4083427292

- 序列并行做大模型训练,你需要知道的六件事:https://zhuanlan.zhihu.com/p/698031151

- vLLM PD分离KV cache传递机制详解与演进分析:https://zhuanlan.zhihu.com/p/1906741007606878764

- vLLM PD分离方案浅析:https://zhuanlan.zhihu.com/p/1889243870430201414

- P/D Disaggregation of vLLM and Integration with Mooncake:https://docs.google.com/document/d/1Ab6TMW1E2CdHJJyCrpJnLhgmE2b_6leH5MVP9k72sjw/edit?tab=t.0#heading=h.611v2r4aqubz

- 0.5x提升:PD分离KV cache传输的实践经验:https://zhuanlan.zhihu.com/p/1946608360259577576

- 分布式推理优化思路:http://zhuanlan.zhihu.com/p/1937556222371946860

- 图解大模型计算加速系列:分离式推理架构2,模糊分离与合并边界的chunked-prefills:https://zhuanlan.zhihu.com/p/710165390

- 图解大模型计算加速系列:分离式推理架构1,从DistServe谈起:https://zhuanlan.zhihu.com/p/706761664

- LLM推理优化 - Prefill-Decode分离式推理架构:https://zhuanlan.zhihu.com/p/9433793184

- Shaping NIXL-based PD Disaggregation in vLLM V1:https://blog.lmcache.ai/2025-04-11-lmcache-vllmv1-nixl/

- vLLM P2P NCCL Connector:https://docs.vllm.ai/en/latest/design/p2p_nccl_connector.html

- vLLM Disaggregated Prefilling (experimental):https://docs.vllm.ai/en/latest/features/disagg_prefill.html

- LMCache Example: Disaggregated prefill:https://docs.lmcache.ai/getting_started/quickstart/disaggregated_prefill.html

- Bringing State-Of-The-Art PD Speed to vLLM v1 with LMCache:https://blog.lmcache.ai/2025-04-29-pdbench/

- Demystify vLLM V1 KVconnector SharedStorageConnector:https://blog.diabloneo.com/demystify-vllm-v1-kvconnector-sharedstorageconnector-05a487627036

- vLLM源码之分离式架构:https://zhuanlan.zhihu.com/p/1933647687

- vLLM v1 PD分离设计:https://zhuanlan.zhihu.com/p/1894425784107632241

- Inside vLLM: Anatomy of a High-Throughput LLM Inference System:https://blog.vllm.ai/2025/09/05/anatomy-of-vllm.html

- [P/D][V1] KV Connector API V1:https://github.com/vllm-project/vllm/pull/15960

- vLLM PD Disaggregation discussion:https://docs.google.com/document/d/1uPGdbEXksKXeN4Q9nUm9hzotqEjQhYmnpAhidLuAsjk/edit?tab=t.0#heading=h.qhtgj3vmvwn

- llm-d: Kubernetes-native Distributed Inference at Scale:https://github.com/llm-d/llm-d/blob/dev/docs/proposals/llm-d.md

欢迎关注