数据结构 静态链表的实现(算法篇)

目录

1. 链表

1.1 链表的定义

1.2 链表的分类

2. 静态链表

2.1 定义静态单链表

2.2 创建静态单链表

2.3 头插

2.4 遍历静态单链表

2.5 补充:

2.6 按值查找

2.7 在任意位置之后插⼊元素

2.8 删除任意位置之后的元素

2.9 测试所有代码

3. 双向静态链表

3.1 定义

编辑

2.2 头插

2.3 遍历函数

2.4 按值查找

2.5 在任意位置之后插⼊元素

2.6 在任意位置之前插⼊元素

2.7 删除任意位置的元素

2.8 测试所有代码

4. 循环链表的模拟实现

5. 总结:

1. 链表

1.1 链表的定义

- 线性表的链式存储就是链表。

- 它是将元素存储在物理上任意的存储单元中,由于无法像顺序表一样通过下标保证数据元素之间的逻辑关系,链式存储除了要保存数据元素外,还需额外维护数据元素之间的逻辑关系,这两部分信息合称结点(node)。即结点有两个域:保存数据元素的数据域和存储逻辑关系的指针域。

1.2 链表的分类

将各种类型的链表排列组合,总共有8种不同链表结构:

虽然链表种类较多,我们只需掌握单向链表,双向链表和循环链表即可,熟悉之后其他链表便可自行实现。

2. 静态链表

链表的实现方式分为动态实现和静态实现两种。

- 动态实现是通过 new 申请结点,然后通过 delete 释放结点的形式构造链表。这种实现方式最能体现链表的特性;

- 静态实现是利用两个数组配合来模拟链表。第一次接触可能比较抽象,但是它的运行速度很快,在算法竞赛中会经常会使用到。

本篇我们将着重讲解算法中常用到的 静态链表

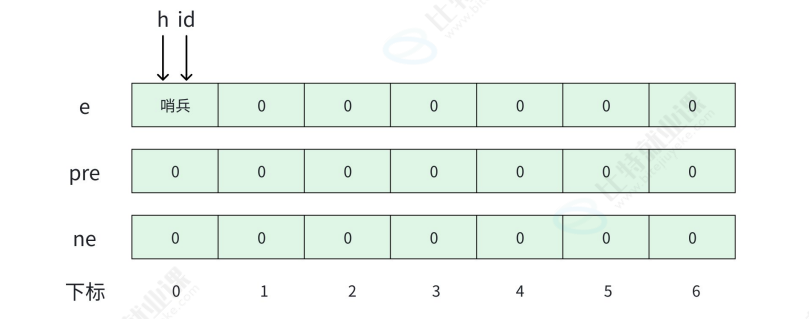

2.1 定义静态单链表

- 1. 两个足够大的数组,一个用来存数据,一个用来存下一个结点的位置

要理解这些概念,我们可以逐个拆解:

变量 h :是头指针,它指向的是链表的起始位置(这里初始指向下标为0的“哨兵位”),通过它可以找到链表的第一个有效节点,是操作链表的入口。

变量 id :用于为新节点分配数组下标(位置),每当要插入一个新节点时, id 会递增,指向接下来要使用的数组位置,确保新节点有地方存储数据和指针。

数组 e :是数据域数组, e[下标] 存储的是对应节点的实际数据。比如 e[0] 是哨兵位的数据(示例中无实际意义),后续 e[1] 、 e[2] 等存储的是链表中有效节点的数据。

数组 ne :是指针域数组, ne[下标] 存储的是下一个节点的数组下标(动态链表是指针)。例如 ne[0] = 0 表示哨兵位的下一个节点是自己(初始无有效节点时的逻辑),后续 ne[id] 会指向其他节点的下标,从而形成链式结构。

下标:是数组 e 和 ne 的索引,每个下标对应一个“逻辑节点”。下标0是哨兵位(不存有效数据,仅作逻辑锚点),下标1、2等是后续可能存储有效节点的位置, id 会管理这些下标分配, h 则通过下标指向链表的起始逻辑节点。

需要注意的是 : h 和 id 存储的都是数组的下标数字,用来标识节点在数组中的位置

头指针、哨兵位和普通节点的关系

要梳理头指针、哨兵位和普通节点的关系,我们可以从定义、作用、相互连接逻辑三个维度拆解:

1. 各自定义

- 头指针( h ):是一个变量,存储的是链表中第一个有效节点的位置(数组下标),用来标识链表的起始位置。

- 哨兵位:是数组中下标为 0 的位置(也可设为 -1 等,示例中默认用 0 ),它不存储有效数据,仅作为“逻辑锚点”存在。

- 普通节点:是链表中存储实际数据的单元,由 e[id] (数据域)和 ne[id] (指针域,存储下一个节点的位置)组成, id 是其在数组中的下标。

2. 核心作用

- 头指针 h :通过它能快速找到链表的第一个有效节点,是操作链表的“入口”。

- 哨兵位:解决“空链表操作”的边界问题,让头插、删除等操作的代码逻辑更统一(无需单独处理空链表的特殊情况)。

- 普通节点:承载实际数据,通过 ne 数组的指针关系形成链式结构。

2.2 创建静态单链表

const int N = 1e5 + 10;int h; // 头指针

int id; // 下一个元素分配的位置

int e[N], ne[N]; // 数据域和指针域// 下标 0 位置作为哨兵位

// 其中 ne 数组全部初始化为 0,其中 ne[i] = 0 就表示空指针,后续没有结点

// 当然,也可以初始化为 -1 作为空指针,看个人爱好//e[i] 和 ne[i] 是绑定在一起使用的,也有一种写法是定义一个结构体,把这两个变量放在一起,比如:

struct node

{int e, ne;

}list[N];

/*但是,定义成结构体之后,代码书写不方便。我们只要知道 e[i] 和 ne[i] 是绑定在一起使用的即可

*/1. 核心元素说明

数组与变量

- const int N = 1e5 + 10; :定义数组大小,适配算法竞赛中常见的数据规模。

- int h; :头指针,指向链表的起始位置(初始指向哨兵位)。

- int id; :用于为新节点分配数组下标,管理节点的“位置分配”。

- int e[N], ne[N]; : e 是数据域数组,存储节点的实际数据; ne 是指针域数组,存储下一个节点的数组下标,模拟链表的指针关系。

哨兵位

- 下标为 0 的位置作为哨兵位, ne 数组初始化为 0 (或 -1 )表示空指针,其作用是简化空链表的操作逻辑,让头插、删除等操作无需单独处理边界情况。

结构体对比

- 代码中提到可以用结构体 struct node{int e, ne;}list[N]; 来绑定数据域和指针域,但这种方式代码书写不够便捷,因此实际采用两个数组 e 和 ne 配合的方式,更适合算法竞赛中的快速实现。

2. 用途与场景

这种静态链表的实现方式常用于算法竞赛,其优势是运行速度快,能高效处理大规模数据的链式结构操作(如头插、删除等),同时避免了动态内存分配的开销与风险。

2.3 头插

这是链表中最常用也是使用最多的操作,后续树和图的存储中的邻接表以及链式前向星就会用到这个操作。因此必须要掌握的操作。

// 头插

void push_front(int x)

{// 先把 x 放在一个格子里面id++;e[id] = x;// 修改指针,顺序不能颠倒!// 1. x 的右指针指向哨兵位的后继// 2. 哨兵位的右指针指向 xne[id] = ne[h];ne[h] = id;

}| 步骤 | 代码 | 说明 |

| 分配新节点位置 | id++; e[id] = x | 为新元素 x 分配数组下标 id ,并将 x 存入数据域数组 e 的对应位置 |

| 修改指针关系(顺序不可颠倒) | ne[id] = ne[h] | 让新节点的指针域指向“哨兵位的后继节点”(即原链表的第一个有效节点) |

| ne[h] = id | 让哨兵位的指针域指向新节点,完成头插 |

时间复杂度:

仅涉及指针修改,时间复杂度为O(1),效率很高。

2.4 遍历静态单链表

// 打印链表

void print()

{// 定义⼀个指针从头结点开始// 通过 ne 数组逐渐向后移动// 直到遇到空指针for (int i = ne[h]; i!=0; i = ne[i]){cout << e[i] << " ";}cout << endl << endl;

}遍历逻辑:

- 从 ne[h] 开始( h 是头指针,指向哨兵位, ne[h] 即为第一个有效节点的下标)。

- 通过循环赋值 i = ne[i] 不断后移指针,直到 i 为空指针(即 i == 0 ,因为示例中以 0 表示空指针)。

- 循环内打印当前节点的 e[i] (数据域),从而输出整个链表的所有有效数据。

时间复杂度:

遍历操作需要访问链表中每一个有效节点,因此时间复杂度为 O(N)(N 是链表的有效节点数)。补充:

这段代码不会打印哨兵节点。因为循环的初始条件是 i = ne[h] ( h 是哨兵位下标0, ne[h] 指向的是第一个有效节点,而非哨兵位本身),后续也只遍历有效节点的 e[i] ,所以哨兵位的“占位数据”不会被打印出来。

2.5 补充:

- h 是一个固定的数值(始终为0),对应哨兵位的数组下标,是链表操作的“锚点”。

- id 是一个动态递增的数值,对应新节点的数组下标,每插入一个新节点, id 就会加1,为新节点分配唯一的存储位置。

- 这两个数值共同作用于 e (数据域数组)和 ne (指针域数组)对应的下标,通过下标将数据和指针关系“绑定”,从而模拟出链表的链式结构。

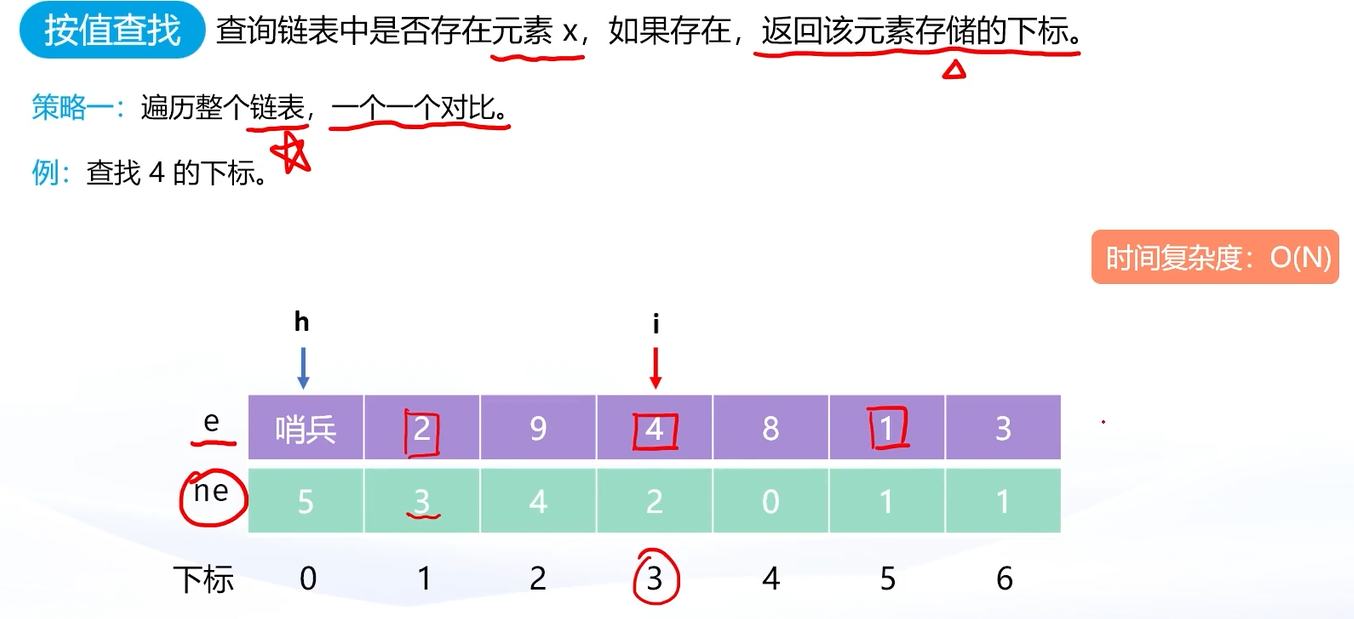

2.6 按值查找

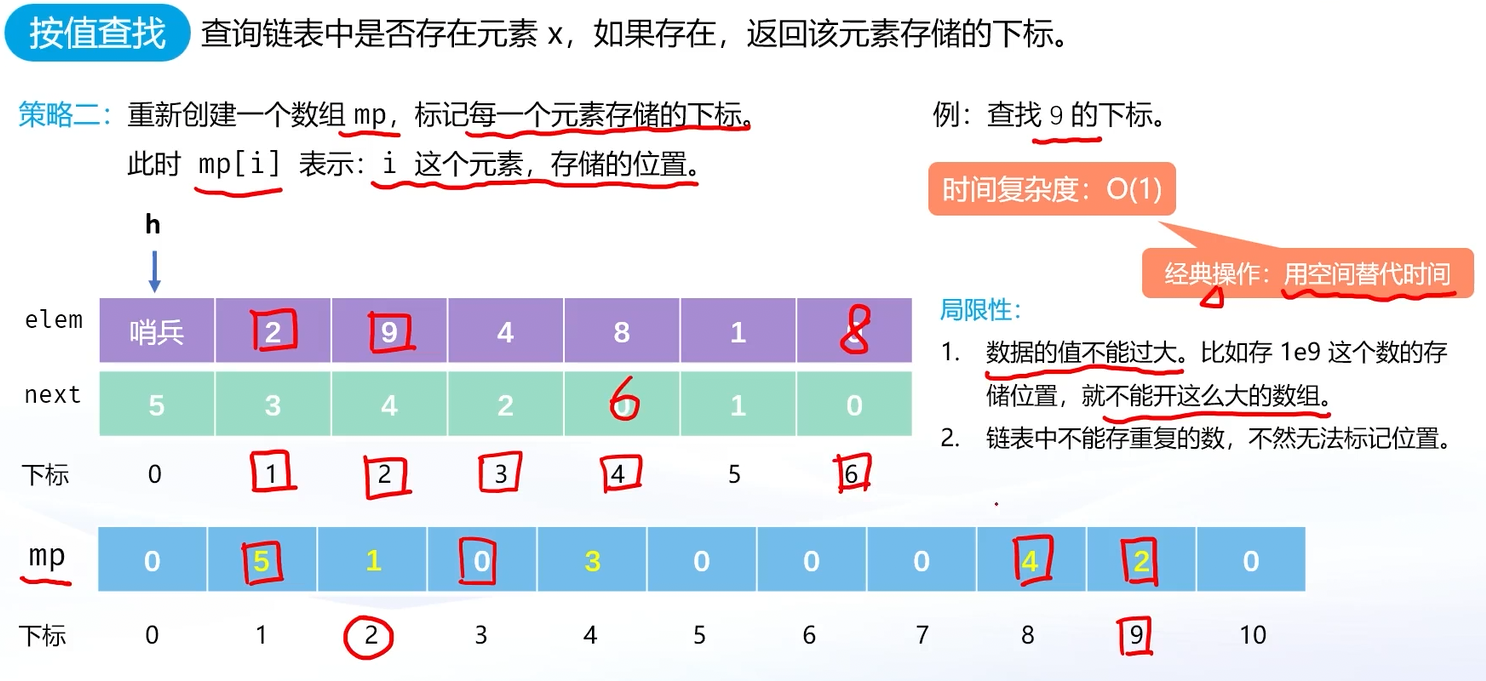

链表的按值查找操作,有两种实现方法:

- 解法一(遍历法):从链表的第一个有效节点开始,逐个遍历节点,对比数据域是否等于目标值 x 。遍历过程中,找到就返回该节点的下标,没找到就返回0。这种方法的时间复杂度是O(N)(N是链表节点数),适用于所有场景。

- 解法二(哈希表优化法):用一个数组 mp 来记录元素值和其存储位置的映射。插入元素时,标记 mp[x] = id ( id 是节点下标);删除元素时,清除 mp[x] 的标记;查询时,直接返回 mp[x] 即可。这种方法的时间复杂度是O(1),但要求元素值的数据范围不大,属于“空间换时间”的优化策略。

如果要用第二种方法 , 那我们在创建时就要这样创建:

int mp[N]; //mp[i]表示 i这个数存储的位置查找代码为:

// 头插

void push_front(int x)

{id++;e[id] = x;mp[x] = id;// 先让新结点指向头结点的下一个位置// 然后让头结点指向新来的结点ne[id] = ne[h];ne[h] = id;

}// 按值查找

int find(int x)

{// /// 解法一:遍历链表// for(int i = ne[h]; i; i = ne[i])// {// if(e[i] == x) return i;// }// return 0;// 解法二:用 mp 数组优化return mp[x];

}

1. 头插函数 push_front(int x)

- mp[x] = id :这是为了“按值查找”做的优化——用数组 mp 记录值 x 对应的节点下标 id ,后续查询时可以直接通过 mp[x] 快速找到节点位置。

2. 按值查找函数 find(int x)

- 解法一(遍历链表):被注释掉了。逻辑是从第一个有效节点开始( i = ne[h] ),逐个遍历节点,对比数据域 e[i] 是否等于 x ,找到则返回节点下标,没找到返回 0 。这种方法的时间复杂度是 O(N)( N 是链表节点数)。

- 解法二(用 mp 数组优化):直接返回 mp[x] 。因为头插时已经记录了 x 对应的节点下标,所以查询时可以直接通过 mp 数组得到位置,时间复杂度是 O(1),效率更高(但要求元素值的范围不大,属于“空间换时间”的优化策略)。

头插时的 mp[x] = id 是为了给“按值查找”打标记,而 find 函数的解法二就是利用这个标记实现快速查询,两者配合让链表的按值查找操作从“遍历全表”优化为“直接查表”,体现了数据结构中“操作间的逻辑联动”和“时间-空间权衡”的设计思路。

2.7 在任意位置之后插⼊元素

// 在存储位置为 p 的元素后⾯,插⼊⼀个元素 x

void insert(int p, int x) // ⼀定要注意,这⾥的 p 是位置,不是元素

{id++; // x 这个元素分配的位置e[id] = x; // 将 x 放在 id 位置处ne[id] = ne[p]; // x 指向 p 的后⾯ne[p] = id; // p 指向 x

}这是静态单链表中在指定位置 p 后插入元素 x 的实现代码:

1. 分配新节点

- id++ :为新元素 x 分配数组下标 id (即新节点的位置)。

- e[id] = x :将数据 x 存入新节点的数据域数组 e 中。

2. 建立指针(游标)关系

- ne[id] = ne[p] :让新节点的“游标”指向 p 节点原本的后继节点(即 p 后面的节点)。

- ne[p] = id :让 p 节点的“游标”指向新节点 id ,从而将新节点插入到 p 之后。

作用与特性:

该操作的时间复杂度是 O(1),因为只需修改两个游标的指向,无需遍历链表。这种实现体现了静态链表“用数组下标模拟指针,实现高效插入”的核心优势,同时避免了动态链表的内存分配开销。

2.8 删除任意位置之后的元素

// 删除存储位置为 p 后⾯的元素 void erase(int p) // 注意 p 表⽰元素的位置 {if (ne[p]){mp[e[ne[p]]] = 0; // 将 p 后⾯的元素从 mp 中删除ne[p] = ne[ne[p]]; // 指向下⼀个元素的下⼀个元素} }这是一个静态单链表的删除操作函数 erase ,用于删除存储位置 p 后面的元素。

1. 函数逻辑

- 判断合法性: if (ne[p]) 确保 p 后面存在可删除的元素(若 ne[p] 为 0 或无效值,说明无后继元素,不执行删除)。

- 从映射表中移除: mp[e[ne[p]]] = 0 是将 p 后面元素从辅助映射表 mp 中删除(若存在该映射逻辑,用于快速索引)。

- 修改游标关系: ne[p] = ne[ne[p]] 让 p 直接指向其“后继的后继”,从而跳过被删除的节点,完成逻辑删除。

2. 作用与特性

该操作的时间复杂度为 O(1),只需修改游标和映射表即可完成删除,体现了静态链表“通过数组下标模拟指针,实现高效删除”的优势,同时避免了动态链表的内存释放开销。

为什么不像顺序表⼀样,实现⼀个尾插、尾删、删除任意位置的元素等操作?能实现,但是没必要。因为时间复杂度是 O(N) 级别的。使⽤各种数据结构是⽅便我们去解决问题的,⽽不是添堵(增加时间复杂度)的~

2.9 测试所有代码

#include <iostream>

using namespace std;

const int N = 1e5 + 10;

// 创建

int e[N], ne[N], h, id;

int mp[N]; // mp[i] 表⽰ i 这个数存储的位置

// 遍历链表

void print()

{for (int i = ne[h]; i; i = ne[i]){cout << e[i] << " ";}cout << endl << endl;

}

// 头插

void push_front(int x)

{id++;e[id] = x;mp[x] = id; // 标记 x 存储的位置// 先让新结点指向头结点的下⼀个位置// 然后让头结点指向新来的结点ne[id] = ne[h];ne[h] = id;

}

// 按值查找

int find(int x)

{// // 解法⼀:遍历链表// for(int i = ne[h]; i; i = ne[i])// {// if(e[i] == x) return i;// }// return 0;// 解法⼆:⽤ mp 数组优化return mp[x];

}

// 在任意位置 p 之后,插⼊⼀个新的元素 x

void insert(int p, int x)

{id++;e[id] = x;mp[x] = id;ne[id] = ne[p];ne[p] = id;

}

// 删除任意位置 p 后⾯的元素

void erase(int p)

{if (ne[p]) // 当 p 不是最后⼀个元素的时候{mp[e[ne[p]]] = 0; // 把标记清空ne[p] = ne[ne[p]];}

}

int main()

{for (int i = 1; i <= 5; i++){push_front(i);print();}//cout << find(1) << endl;//cout << find(5) << endl;//cout << find(6) << endl;// insert(1, 10);// print();// insert(2, 100);// print();erase(2);print();erase(4);print();return 0;

}3. 双向静态链表

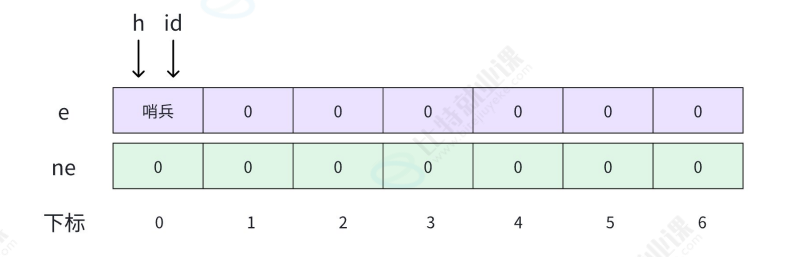

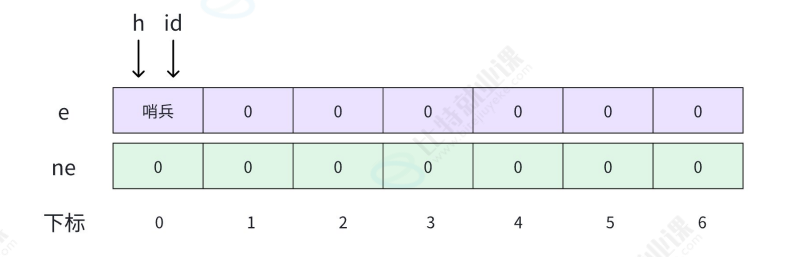

3.1 定义

const int N = 1e5 + 10;

int h; // 头结点

int id; // 下⼀个元素分配的位置

int e[N]; // 数据域

int pre[N], ne[N]; // 前后指针域

// h 默认等于 0,指向的就是哨兵位

// 此时链表为空,没有任何⼏点,因此 ne[h] = 02.2 头插

// 头插 void push_front(int x) {id++;e[id] = x;mp[x] = id; // 存⼀下 x 这个元素的位置// 左指向哨兵位,右指向哨兵位的下⼀个位置,也就是头结点pre[id] = h;ne[id] = ne[h];// 先修改头结点的指针,再修改哨兵位,顺序不能颠倒pre[ne[h]] = id;ne[h] = id; }这是静态双向链表的头插函数 push_front ,用于在链表头部插入元素 x 。

1. 函数逻辑

- 分配新节点: id++ 为新元素 x 分配数组下标 id ,将 x 存入数据域数组 e[id] ,并通过映射表 mp 记录 x 的位置( mp[x] = id )。

- 建立双向指针关系:

- pre[id] = h :新节点的前驱指针指向哨兵位 h 。

- ne[id] = ne[h] :新节点的后继指针指向哨兵位原本的后继(即原头节点)。

- 更新原头节点和哨兵位的指针:

- pre[ne[h]] = id :原头节点的前驱指针指向新节点。

- ne[h] = id :哨兵位的后继指针指向新节点,完成头插。

2. 作用与特性

该函数实现了静态双向链表的头插操作,通过双向指针( pre 前驱、 ne 后继)支持“向前/向后遍历”,同时利用映射表 mp 实现元素到位置的快速索引。操作时间复杂度为 O(1),体现了静态链表高效插入的优势。

2.3 遍历函数

直接⽆视 prev 数组,与单链表的遍历⽅式⼀致。// 打印链表 void print() {for (int i = ne[h]; i; i = ne[i]){cout << e[i] << " ";}cout << endl << endl; }这是静态链表的遍历(打印)函数 print ,用于输出链表中的所有元素。

1. 函数逻辑

- 遍历起始:从哨兵位 h 的后继节点开始( i = ne[h] )。

- 遍历过程:通过 for 循环,每次将 i 更新为其后继节点的下标( i = ne[i] ),直到 i 为 0 (或无效值)时结束。

- 元素输出:在循环中打印当前节点的数据域 e[i] 。

2. 特性与意义

- 该遍历方式与单链表的遍历逻辑一致,只需通过“游标数组 ne ”即可完成,可直接无视前驱数组 prev 。

- 时间复杂度为 O(N)( N 为链表节点数),需遍历整个链表才能输出所有元素,体现了链表遍历的线性时间特性。

2.4 按值查找

// 查找元素 x 在链表中存储的位置 int find(int x) {// ⽤ mp 优化return mp[x]; }这是静态链表的按值查找函数 find ,用于快速查找元素 x 在链表中的存储位置。

1. 函数逻辑

- 利用映射数组 mp 实现“元素值 → 存储位置”的直接映射,调用 find 函数时,直接返回 mp[x] 即可得到元素 x 在链表中的下标位置。

2. 特性与意义

- 时间复杂度为 O(1),通过映射数组实现了“常数时间”的查找,相比传统链表遍历查找(O(N))效率大幅提升。

- 该优化体现了静态链表结合辅助结构(如映射数组)的灵活性,在需要频繁按值查找的场景中非常实用。

2.5 在任意位置之后插⼊元素

// 在存储位置为 p 的元素后⾯,插⼊⼀个元素 x void insert_back(int p, int x) {id++;e[id] = x;mp[x] = id; // 存⼀下 x 这个元素的位置// 先左指向 p,右指向 p 的后继pre[id] = p;ne[id] = ne[p];// 先让 p 的后继的左指针指向 id// 再让 p 的右指针指向 idpre[ne[p]] = id;ne[p] = id; }这是静态双向链表的“在任意位置之后插入元素”函数 insert_back ,用于在存储位置 p 之后插入元素 x 。

1. 函数逻辑

- 分配新节点: id++ 为新元素 x 分配数组下标 id ,将 x 存入数据域数组 e[id] ,并通过映射表 mp 记录 x 的位置( mp[x] = id )。

- 建立双向指针关系:

- pre[id] = p :新节点的前驱指针指向位置 p 。

- ne[id] = ne[p] :新节点的后继指针指向 p 原本的后继节点。

- 更新原后继节点和位置 p 的指针:

- pre[ne[p]] = id : p 原后继节点的前驱指针指向新节点。

- ne[p] = id :位置 p 的后继指针指向新节点,完成插入。

2. 特性与意义

- 该操作的时间复杂度为 O(1),仅需修改几个指针的指向即可完成插入,体现了静态双向链表高效插入的优势。

- 结合映射表 mp 实现了“元素值与存储位置的快速关联”,在需要频繁按值操作的场景中实用性很强。

2.6 在任意位置之前插⼊元素

// 在存储位置为 p 的元素前⾯,插⼊⼀个元素 x 1 void insert_front(int p, int x) {id++;e[id] = x;mp[x] = id; // 存⼀下 x 这个元素的位置// 先左指针指向 p 的前驱,右指针指向 ppre[id] = pre[p];ne[id] = p;// 先让 p 的前驱的右指针指向 id// 再让 p 的左指针指向 idne[pre[p]] = id;pre[p] = id; }这是静态双向链表的“在任意位置之前插入元素”函数 insert_front ,用于在存储位置 p 之前插入元素 x 。

1. 函数逻辑

- 分配新节点: id++ 为新元素 x 分配数组下标 id ,将 x 存入数据域数组 e[id] ,并通过映射表 mp 记录 x 的位置( mp[x] = id )。

- 建立双向指针关系:

- pre[id] = pre[p] :新节点的前驱指针指向 p 节点的前驱。

- ne[id] = p :新节点的后继指针指向位置 p 。

- 更新 p 前驱和 p 节点的指针:

- ne[pre[p]] = id : p 前驱节点的后继指针指向新节点。

- pre[p] = id : p 节点的前驱指针指向新节点,完成插入。

2. 特性与意义

- 时间复杂度为 O(1),仅需修改几个指针的指向即可完成插入,利用双向链表的前驱指针 pre 实现了“在任意位置前高效插入”的能力。

- 结合映射表 mp 实现元素与位置的快速关联,在需要频繁按值操作的场景中实用性突出。

2.7 删除任意位置的元素

// 删除下标为 p 的元素 void erase(int p) {mp[e[p]] = 0; // 从标记中移除ne[pre[p]] = ne[p];pre[ne[p]] = pre[p]; }这是静态双向链表的“删除任意位置元素”函数 erase ,用于删除下标为 p 的元素。

1. 函数逻辑

- 从映射表中移除: mp[e[p]] = 0 将待删除元素从映射表中移除,避免后续误查。

- 修改双向指针关系:

- ne[pre[p]] = ne[p] :让 p 前驱节点的后继指针指向 p 的后继节点。

- pre[ne[p]] = pre[p] :让 p 后继节点的前驱指针指向 p 的前驱节点,从而跳过 p 节点完成逻辑删除。

2. 特性与意义

- 时间复杂度为 O(1),仅需修改几个指针的指向即可完成删除,利用双向链表的前驱、后继指针实现了“常数时间”的高效删除。

- 该操作体现了静态双向链表在元素删除场景下的优势,无需遍历即可快速调整节点间的链接关系。

2.8 测试所有代码

#include <iostream>

using namespace std;

const int N = 1e5 + 10;

// 创建双链表

int e[N], ne[N], pre[N], id, h;

int mp[N]; // mp[i] 表⽰:i 这个值存储的位置

// 遍历链表

void print()

{for (int i = ne[h]; i; i = ne[i]){cout << e[i] << " ";}cout << endl << endl;

}

// 头插

void push_front(int x)

{id++;e[id] = x;mp[x] = id;// 先修改新来结点的左右指针pre[id] = h;ne[id] = ne[h];// 修改哨兵位下⼀个结点的左指针pre[ne[h]] = id;ne[h] = id;

}

int find(int x)

{return mp[x];

}

// 在任意位置 p 的后⾯插⼊新的元素 x

void insert_back(int p, int x)

{id++;e[id] = x;mp[x] = id;pre[id] = p;ne[id] = ne[p];pre[ne[p]] = id;ne[p] = id;

}

// 在任意位置 p 的前⾯插⼊新的元素 x

void insert_front(int p, int x)

{id++;e[id] = x;mp[x] = id;pre[id] = pre[p];ne[id] = p;ne[pre[p]] = id;pre[p] = id;

}

// 删除任意位置 p 的元素

void erase(int p)

{mp[e[p]] = 0; // 把标记清空ne[pre[p]] = ne[p];pre[ne[p]] = pre[p];

}

int main()

{for (int i = 1; i <= 5; i++){push_front(i);print();}//cout << find(3) << endl;//cout << find(5) << endl;//cout << find(0) << endl;// insert_front(2, 22);// print();// insert_front(3, 33);// print();// insert_front(4, 44);// print();erase(2);print();erase(4);print();return 0;

}

4. 循环链表的模拟实现

5. 总结:

本文系统介绍了静态链表的实现原理和操作,重点讲解了单链表和双向链表的静态数组实现方法。主要内容包括:1. 静态链表的核心组件:使用数组e[N]存储数据,ne[N]存储后继节点下标,通过下标id分配新节点位置;2. 单链表操作实现:详细说明了头插、遍历、按值查找、任意位置插入和删除等操作的O(1)实现方法;3. 双向链表扩展:在单链表基础上增加pre[N]数组实现前驱指针,支持双向遍历和前向插入操作;4. 性能优化技巧:引入mp数组实现O(1)时间复杂度的按值查找,体现空间换时间的优化思想;5. 实际应用建议:强调静态链表在算法竞赛中的高效性,同时分析了不适合实现尾操作的原因。文章通过清晰的代码示例和逻辑分析,展示了静态链表这一重要数据结构的高效实现方式。