线性表---双链表概述及应用

目录

基本的概念认识

1. 核心概念:什么是双链表?

2. 双链表的基本结构

3. 双链表的优缺点

优点

缺点

基本运算操作

插入操作

删除操作

建立双链表

插入和删除实现函数

两个应用示例

双链表 vs. 单链表:如何选择?

总结

本文重点讲述线性表中的双链表存储结构及基本的实现过程,包含我自身的心得及思考,愿诸位能相比书上内容更好理解。

基本的概念认识

1. 核心概念:什么是双链表?

想象一下火车车厢:每节车厢(节点)都有两个连接器,一个连接前一节车厢,一个连接后一节车厢。车头(头节点)是起点,车尾(尾节点)是终点。你可以从车头走到车尾,也可以从车尾走回车头。这就是双链表。

官方定义:双链表(Doubly Linked List)是一种每个节点都包含两个指针的链表结构:一个指向其前驱节点 (prev),一个指向其后继节点 (next)。这使得双向遍历成为可能。

一个典型的双链表节点在代码中这样定义:

typedef struct DNode//双链表

{ElemType data;struct DNode *prior;struct DNode *next;

}DLinkNode;2. 双链表的基本结构

双链表有多种形式,最常见和实用的是 带头节点(哨兵节点)的双向循环链表。它的结构非常巧妙:

-

头节点 (哨兵节点):不存储实际数据,

prev指向尾节点,next指向第一个实际数据节点。它作为固定的起点和终点,极大地简化了插入和删除操作的边界判断。 -

循环:尾节点的

next指向头节点,头节点的prev指向尾节点,形成一个环。

3. 双链表的优缺点

优点

-

双向遍历:可以从任意节点向前或向后遍历,提供了极大的灵活性。

-

高效的插入和删除:在已知某个节点位置时,插入或删除操作只需修改相邻节点的指针,时间复杂度为 O(1)。这比单链表(通常需要定位前驱节点,O(n))和顺序表(需要移动元素,O(n))更高效。

-

边界处理更简单:特别是带有哨兵节点的双链表,因为所有有效节点都有前驱和后继,使得头插和尾删等操作与中间操作一样简单。

缺点

-

内存开销更大:每个节点都需要额外的空间来存储前驱指针 (

prev)。 -

实现略复杂:需要维护两个指针,插入和删除操作时指针的调整步骤稍多,容易出错(如产生循环引用或指针悬空)。

基本运算操作

插入操作

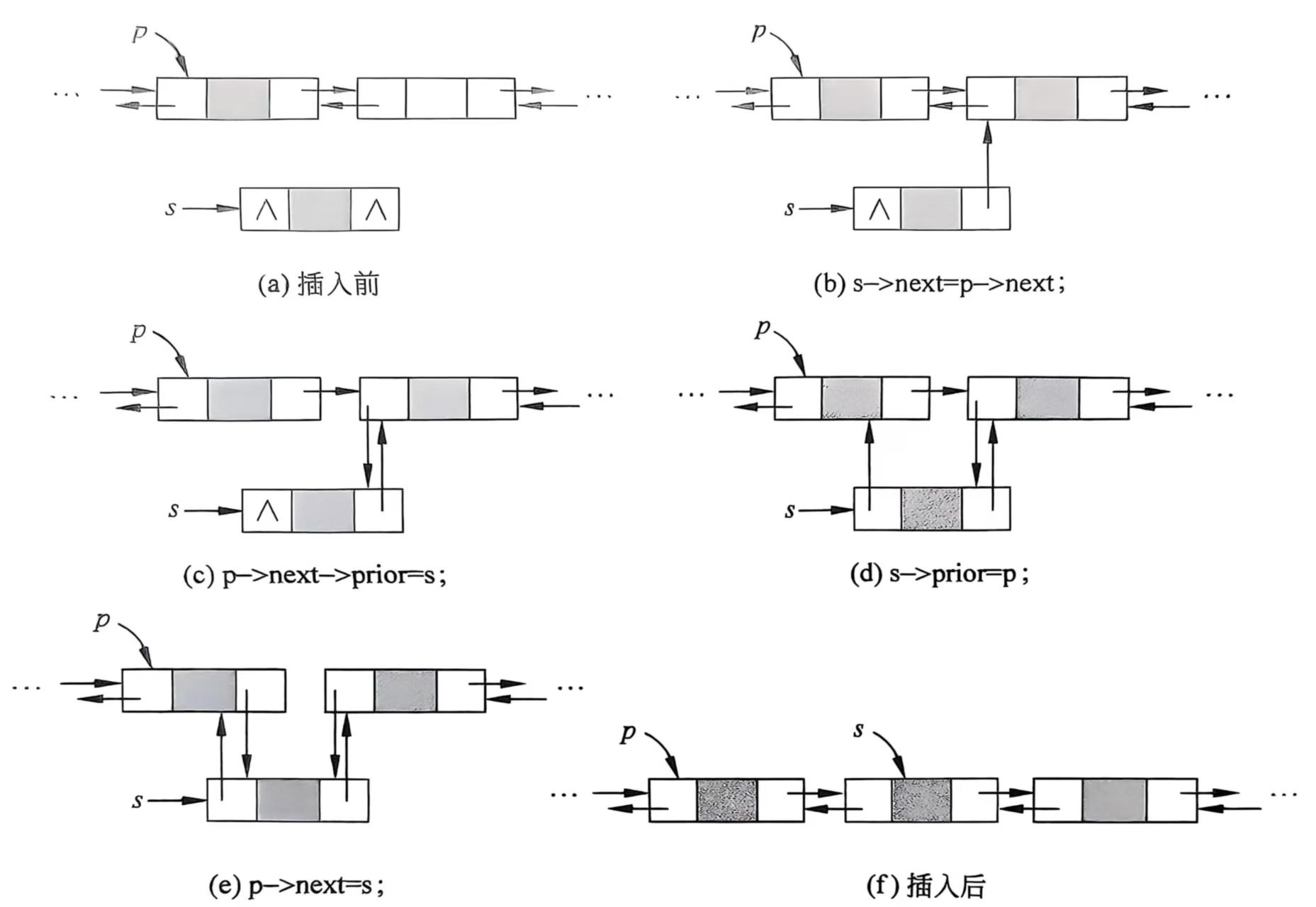

在双链表p所指后插入一个结点s,代码如下:

s->next=p->next;

p->next->prior=s;

s->prior=p;

p->next=s;流程如图下:

删除操作

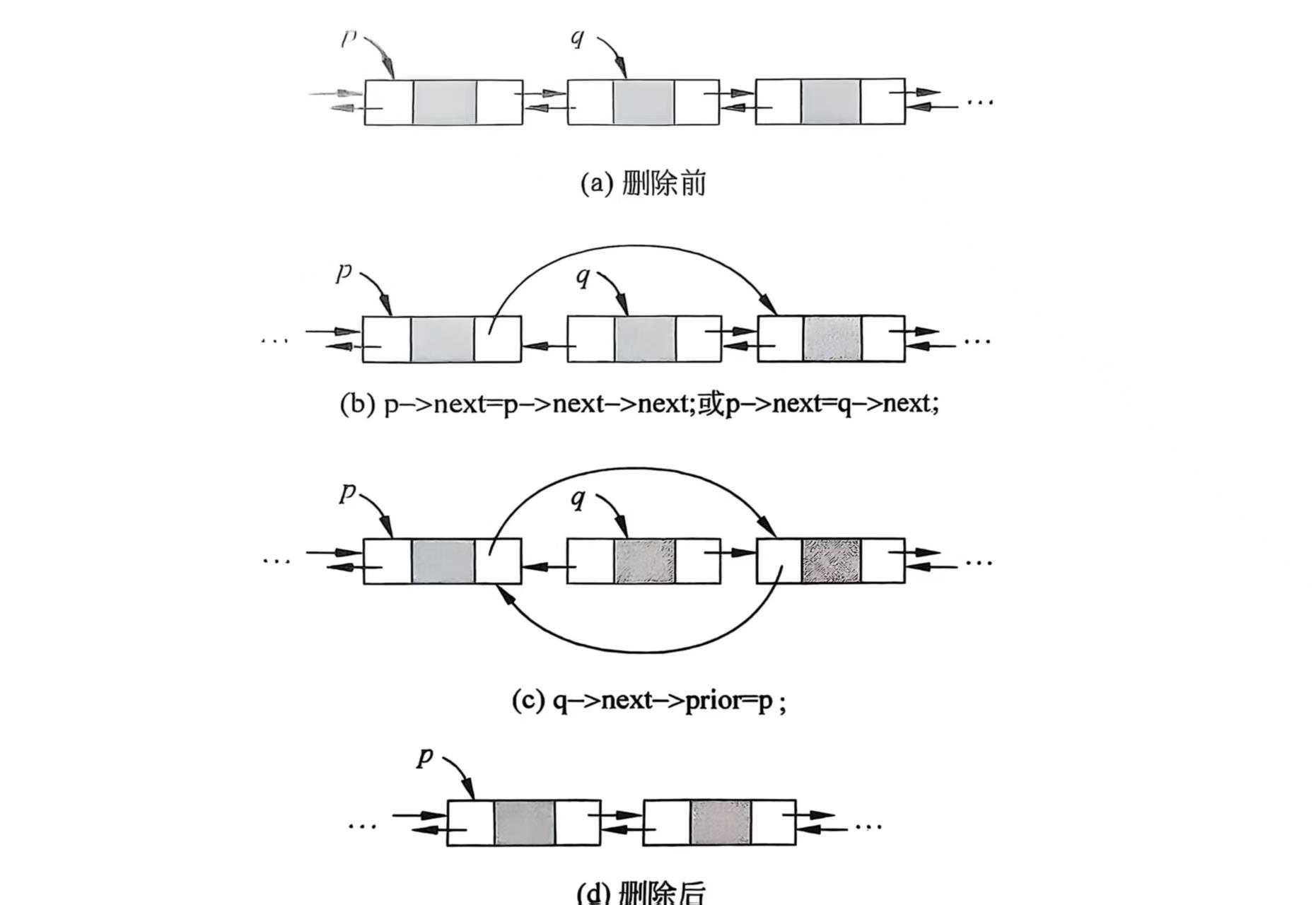

删除p的后续结点,q是被删除的,代码如下:

p->next=q->next;

q->next->prior=p;具体流程如下:

建立双链表

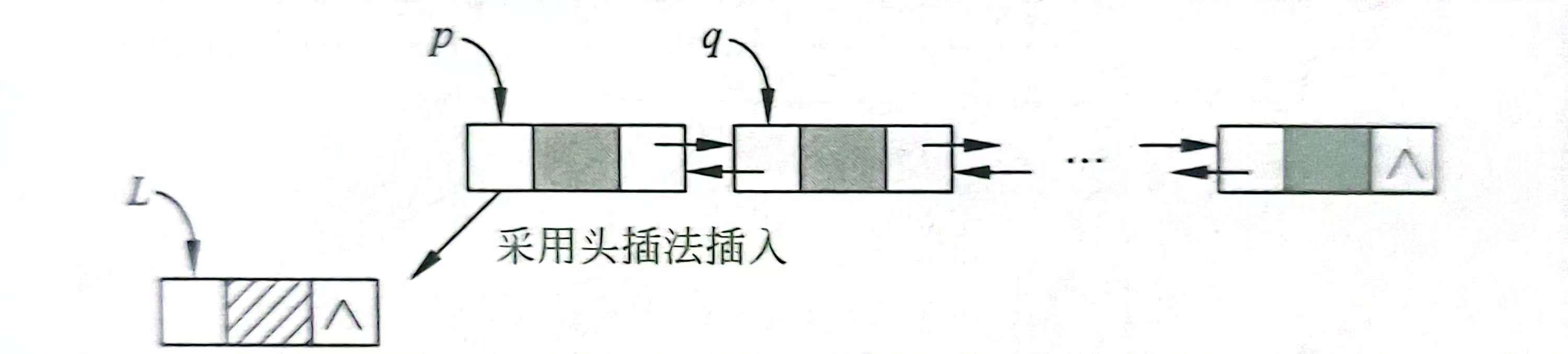

整体建立双链也有两种方法,头插法和尾插法,与我前一篇博客《单链表》类似。

头插法算法如下:

void CreateListF(DLinkNode *&L,ElemType a[],int n)

{DLinkNode *s;L=(DLinkNode *)malloc(sizeof(DLinkNode));L->next=NULL;for(int i=0;i<n;i++){s=(DLinkNode *)malloc(sizeof(DLinkNode));s->data=a[i];s->next=L->next;if(L->next!=NULL)L->next->prior=s;s->prior=L;L->next=s;}

}-

作用:用头插法将数组

a中的n个元素快速构建成一个双链表。新节点总是插入在头节点之后。 -

过程:

-

创建头节点

L。 -

循环

n次,每次创建一个新节点s存储a[i]。 -

将

s插入到头节点L和原第一个节点之间。

-

-

特点与结果:生成的链表中,元素的顺序与数组

a中的顺序相反。 -

通俗理解:像一叠盘子,你依次放入A、B、C,但每次都在最上面放。最后从上到下读就是C、B、A,顺序反了。

尾插法算法如下:

void CreateListR(DLinkNode *&L,ElemType a[],int n)

{DLinkNode *p,*r;L=(DLinkNode *)malloc(sizeof(DLinkNode));r=L;for(int i=0;i<n;i++){p=(DLinkNode *)malloc(sizeof(DLinkNode));p->data=a[i];r->next=p;p->prior=r;r=p;}r->next=NULL;

}-

作用:用尾插法将数组

a中的n个元素构建成一个双链表。新节点总是插入在链表尾部。 -

过程:

-

创建头节点

L,指针r始终指向当前链表的尾节点(初始时r=L)。 -

循环

n次,每次创建一个新节点p存储a[i]。 -

将新节点

p链接到尾节点r之后,然后更新r指向新的尾节点p。

-

-

特点与结果:生成的链表中,元素的顺序与数组

a中的顺序完全相同。 -

通俗理解:像排队,新来的人总是站在队伍最后面。队伍顺序就是大家来的顺序。

插入和删除实现函数

插入元素到第i个位置,算法如下:

bool ListInsert(DLinkNode *&L,int i,ElemType e)

{int j=0;DLinkNode *s,*p=L;if(i<=0) return false;while(j<i-1&&p!=NULL){j++;p=p->next;}if(p==NULL)return false;else{s=(DLinkNode *)malloc(sizeof(DLinkNode));s->data=e;s->next=p->next;if(p->next!=NULL)p->next->prior=s;s->prior=p;p->next=s;return true;}

}-

作用:在双链表的第

i个位置(位序,从1开始计数) 插入一个值为e的新节点。 -

过程:

-

找到第

i-1个节点p(即要插入位置的前驱节点)。 -

创建新节点

s。 -

调整指针:

s->next = p->next;s->prior = p;p->next->prior = s;p->next = s;。

-

-

关键点:需要处理

p->next可能为NULL的情况(即插在表尾),此时无需执行p->next->prior = s;。 -

时间复杂度:平均 O(n),因为需要遍历寻找位置。

删除第i个位置元素,算法如下:

bool ListDelete(DLinkNode *&L,int i,ElemType &e)

{int j=0;DLinkNode *p=L,*q;if(i<=0)return false;while(j<i-1&&p!=NULL){j++;p=p->next;}if(p==NULL)return false;else{q=p->next;if(q==NULL)return false;e=q->data;p->next=q->next;if(q->next!=NULL)q->next->prior=p;free(q);return true;}

}-

作用:删除双链表中第

i个位置的节点,并通过引用e返回被删除节点的值。 -

过程:

-

找到第

i-1个节点p(即要删除节点的前驱节点)。 -

用

q指向要删除的节点(q = p->next)。 -

保存值

e = q->data。 -

调整指针:

p->next = q->next;。如果q->next不为NULL,还需设置q->next->prior = p;。 -

释放节点

q的内存。

-

-

关键点:需要处理多种边界情况(

i不合法、p为NULL、q为NULL)。 -

时间复杂度:平均 O(n),因为需要遍历寻找位置。

两个应用示例

1.将一个带头双链表的所有元素倒置,具体算法如下:

void reverse(DLinkNode *&L)//整体建表法,链表倒置

{DLinkNode *NL=L,*p=L->next,*q;NL->next=NULL;while(p!=NULL){q=p->next;p->next=NL->next;if(NL->next!=NULL)NL->next->prior=p;p->prior=NL;NL->next=p;p=q;}

}-

作用:将整个双链表逆置。

-

过程(头插法思想):

-

创建一个新链表

NL(其实是复用原头节点L),初始化其next为NULL。 -

依次遍历原链表的每一个节点

p(从第一个有效节点开始)。 -

将

p从原链表中取下,然后总是将其插入到新链表NL的头节点之后。 -

遍历完成后,新链表

NL就是原链表的逆置。

-

-

通俗理解:像把一叠牌一张张拿起,然后放到另一叠上。拿起的顺序是A,B,C,放上去后新叠的顺序就是C,B,A。

-

时间复杂度:O(n)。

2.将一个双链表的所有数据结点按data域递增排序,具体算法如下:

void sort(DLinkNode *&L)//插入法,链表递增

{DLinkNode *p,*pre,*q;p=L->next->next;L->next->next=NULL;while(p!=NULL){q=p->next;pre=L;while(pre->next!=NULL&&pre->next->data<p->data)pre=pre->next;p->next=pre->next;if(pre->next!=NULL)pre->next->prior=p;p->prior=pre;pre->next=p;p=q;}

}-

作用:使用直接插入排序的算法思想,将双链表按数据域的值递增排序。

-

过程:

-

从第二个节点开始遍历 (

p = L->next->next)。 -

将当前节点

p从链表中取下。 -

在已排序的序列(从头节点开始到

p的前一个节点)中,找到第一个比p->data大的节点的前驱位置pre。 -

将

p插入到pre之后。

-

-

通俗理解:像打扑克时抓牌,每抓一张新牌,就在已排好序的手牌中找到合适的位置插进去。

-

时间复杂度:O(n²)。

双链表 vs. 单链表:如何选择?

为了帮助你更好地决策,这个表格对比了它们的关键差异:

| 特性 | 双链表 (Doubly Linked List) | 单链表 (Singly Linked List) |

|---|---|---|

| 遍历方向 | 双向(前驱和后继) | 单向(仅后继) |

| 插入删除效率 | 高(已知位置时 O(1)) | 较低(删除或前插常需 O(n) 找前驱) |

| 内存开销 | 大(每个节点多一个指针) | 小 |

| 实现复杂度 | 略高(需维护两个指针) | 简单 |

| 边界处理 | 更简单(尤其带哨兵节点) | 相对复杂 |

选择指南:

-

选择双链表 when:需要频繁地在任意位置插入删除、需要双向遍历、不特别计较内存开销。

-

选择单链表 when:数据量巨大且对内存极度敏感、只需要单向遍历、插入删除多发生在头部或已知前驱节点。

总结

双链表通过增加一个前驱指针,巧妙地解决了单链表在插入、删除和逆向遍历时的低效问题。它体现了计算机科学中“空间换时间”和“结构复杂性换操作简便性”的核心思想。

理解双链表,关键不仅在于掌握其指针操作,更要体会其双向链接的思想和哨兵节点的设计智慧。它是许多高级算法和复杂系统的基础构件,深入理解它,能让你在设计需要高效数据操作的解决方案时更加得心应手。

希望这些解释能帮助你建立对双链表的直观感受和深刻理解!

请大家点点关注和点赞,后面我一定会分享更多实用的项目的