深入理解 Linux 系统调用

在操作系统的世界里,用户程序与内核之间并非直接沟通,而是通过一层至关重要的 “桥梁”—— 系统调用来实现交互。作为用户空间访问内核的唯一合法途径(除异常和陷入外),系统调用不仅保障了系统的安全与稳定,更是实现多任务、虚拟内存等核心功能的基础。本文将从系统调用的核心价值出发,逐步拆解其技术细节、实现流程与应用场景,带您全面掌握这一操作系统底层机制。

一、系统调用

系统调用的本质,是在用户空间进程与硬件设备之间搭建了一层中间层。这层中间层绝非冗余,而是操作系统设计中 “安全与效率” 平衡的关键,其核心价值体现在三个维度:

1. 提供硬件抽象接口,降低开发复杂度

硬件设备种类繁多(如磁盘、网卡、显示器等),其操作逻辑差异巨大(如磁盘的扇区读写、网卡的数据包收发)。如果让用户程序直接对接硬件,开发者需要精通每种硬件的底层协议,这无疑会极大增加开发难度。

系统调用通过封装硬件操作细节,为用户程序提供了统一的抽象接口。例如,用户程序只需调用write()系统调用,无需关心数据是写入机械硬盘还是 SSD,内核会自动处理底层硬件的差异。这种 “封装” 让开发者可以专注于业务逻辑,而非硬件细节,大幅提升了应用开发效率。

2. 保障系统安全与稳定,实现权限管控

内核是操作系统的核心,直接管理着内存、CPU、硬件等关键资源。如果允许用户程序随意访问内核空间或硬件,一旦程序存在漏洞(如越界访问),可能会破坏内核数据、篡改其他进程内存,甚至导致整个系统崩溃。

系统调用的存在,让内核成为资源访问的 “裁决者”:

- 内核会基于进程权限(如 root 用户与普通用户)、资源归属(如文件的读写权限)等规则,判断用户程序的请求是否合法;

- 对于非法请求(如普通用户试图修改内核配置文件),内核会直接拒绝并返回错误码,从根本上阻断了恶意或错误操作对系统的破坏。

3. 支撑多任务与虚拟内存,实现资源隔离

现代操作系统的核心特性之一是 “多任务并发”,即多个进程共享 CPU、内存等资源。要实现这一特性,必须确保进程之间的资源隔离 —— 每个进程都运行在独立的 “虚拟地址空间” 中,无法直接访问其他进程或内核的内存。

如果用户程序可以绕过内核直接访问硬件,内核将无法跟踪资源的使用情况(如内存分配、CPU 占用),多任务调度和虚拟内存机制将形同虚设。系统调用作为 “唯一入口”,让内核能够统一管理资源分配:例如,当进程调用malloc()申请内存时,最终会触发brk()或mmap()系统调用,由内核判断内存是否充足,并为进程分配虚拟内存,确保资源分配的有序性和隔离性。

二、API、POSIX 与 C 库

提到系统调用,很多人会将其与 API(应用程序编程接口)混淆。实际上,二者并非同一概念 ——API 是用户程序调用的函数接口,而系统调用是内核提供的服务接口,C 库则是连接二者的关键桥梁,POSIX 标准则为其提供了统一规范。

- POSIX 标准:全称 “可移植操作系统接口”,是 IEEE 制定的一套标准,旨在统一类 Unix 系统(如 Linux、macOS)的接口。例如,POSIX 规定了

open()、read()、write()等文件操作接口的参数格式和返回值,确保基于 POSIX 编写的程序可以在不同类 Unix 系统上移植。 - C 库(如 Glibc):C 库是对系统调用的 “上层包装”。用户程序通常不会直接触发系统调用,而是调用 C 库中的函数(如

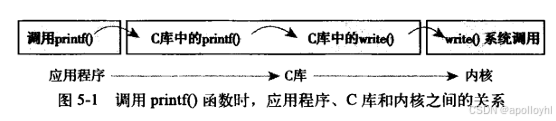

fopen()、fread()),这些函数内部会通过软中断等方式触发对应的系统调用。例如,fopen()会调用open()系统调用打开文件,并封装文件指针、缓冲区等用户态数据,提供更易用的接口(如带缓冲的读写)。 - API 与系统调用的关系:一个 API 可能对应一个系统调用(如

open()API 对应open()系统调用),也可能对应多个系统调用(如printf()API 会先将数据写入用户态缓冲区,满了之后再调用write()系统调用),甚至可能不对应任何系统调用(如strlen()仅操作用户态内存,无需内核参与)。

三、系统调用的技术细节

要理解系统调用的执行流程,首先需要掌握两个核心技术点:系统调用号与参数传递机制 —— 它们是用户程序与内核 “沟通” 的关键。

1. 系统调用号:内核服务的 “唯一标识”

Linux 为每个系统调用分配了一个唯一的整数,即系统调用号。它的作用类似于 “服务编号”:当用户程序触发系统调用时,只需传递系统调用号,内核就能通过该编号找到对应的服务函数。

系统调用号的核心特性:

- 不可回收性:一旦某个系统调用被删除,其占用的系统调用号永远不会被重新分配。这是因为早期编译的程序可能仍在使用该调用号,如果重新分配,会导致旧程序调用错误的系统服务(例如,原本调用 “删除文件” 的程序,可能误调用 “创建进程”)。

- 无效调用处理:Linux 提供了

sys_ni_syscall()函数(“ni” 即 “not implemented”),用于处理无效的系统调用。当用户程序传递的调用号超出有效范围时,内核会调用该函数,返回-ENOSYS错误码(表示 “系统调用未实现”)。 - 系统调用表:内核通过

sys_call_table(系统调用表)管理所有有效系统调用,该表存储了 “系统调用号→内核服务函数” 的映射关系。例如,在 x86-64 架构中,sys_call_table定义于arch/i386/kernel/syscall_64.c,其中调用号 1 对应sys_write()函数,调用号 2 对应sys_open()函数。

2. 参数传递:用户态与内核态的数据交换

用户程序触发系统调用时,通常需要传递参数(如open()需要传递文件名、打开权限)。由于用户态与内核态的地址空间隔离,参数不能直接通过用户栈传递(内核无法安全访问用户栈),因此 Linux 采用寄存器传递参数的方式,不同架构的寄存器使用规则略有差异:

- x86-32 架构:前 5 个参数依次存入

ebx、ecx、edx、esi、edi寄存器;若参数超过 5 个,则需将参数地址存入ebp寄存器,内核通过该地址读取用户态内存中的参数。 - x86-64 架构:前 6 个参数依次存入

rdi、rsi、rdx、r10、r8、r9寄存器;超过 6 个参数时,同样通过用户态地址间接传递。 - 返回值传递:系统调用的返回值(如

write()返回写入的字节数,错误时返回负数)通过eax寄存器(x86-32)或rax寄存器(x86-64)传递给用户程序。

参数验证的必要性:

内核在处理参数前,必须进行严格验证,否则会引发安全风险:

- 检查参数合法性:例如,

open()的 “文件名” 参数是否为有效的用户态地址(避免用户程序传递内核地址,导致越权访问); - 检查权限:例如,用户是否有读取目标文件的权限,是否为 root 用户(某些系统调用如

reboot()仅允许 root 调用)。

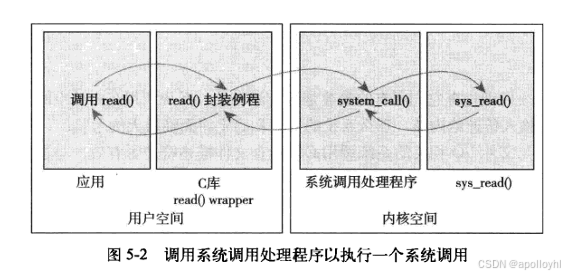

四、系统调用的执行流程

系统调用的执行过程,本质是 “用户态→内核态→用户态” 的状态切换,涉及用户程序、内核、硬件(CPU)的协同,具体可分为 5 个步骤:

步骤 1:用户程序准备调用(用户态)

- 确定系统调用号:用户程序通过 C 库或直接宏定义(如

NR_open=5)获取目标系统调用的编号; - 传递参数:将参数存入指定寄存器(如 x86-64 的

rdi、rsi); - 触发软中断:执行软中断指令(如 x86 的

int 0x80、x86-64 的syscall),请求切换到内核态。

步骤 2:CPU 切换至内核态(硬件级触发)

软中断指令执行后,CPU 会自动完成以下操作(硬件强制,无法被用户程序干预):

- 保存用户态上下文:将用户程序的寄存器(如程序计数器

rip、栈指针rsp)存入内核栈(每个进程专属的内核栈,与用户栈隔离),确保后续能恢复用户程序; - 修改特权级:将 CPU 的 “当前特权级(CPL)” 从用户态(CPL=3)改为内核态(CPL=0),此时 CPU 可执行特权指令(如修改页表、访问硬件);

- 跳转到内核入口:CPU 根据 “中断向量表”(内核初始化时创建,记录中断 / 系统调用的处理函数地址),找到系统调用处理入口(如 Linux 的

system_call()函数),并将rip指向该入口,开始执行内核代码。

步骤 3:内核处理系统调用(内核态)

内核进入system_call()函数后,按以下逻辑处理请求:

- 验证调用号:检查系统调用号是否小于

NR_syscalls(有效调用号的最大值),若无效则调用sys_ni_syscall()返回-ENOSYS; - 调用内核服务函数:通过

sys_call_table[调用号]找到对应的内核函数(如sys_open()),并传入参数执行; - 保存返回结果:将内核函数的执行结果存入

rax寄存器,供后续返回用户态使用。

步骤 4:内核准备返回用户态(内核态)

内核服务函数执行完成后,会执行返回指令(如 x86-64 的sysret),触发以下操作:

- 恢复用户态上下文:从内核栈中取出步骤 2 保存的用户态寄存器值,恢复到 CPU 中;

- 修改特权级:将 CPL 从内核态(CPL=0)改回用户态(CPL=3),CPU 再次受限;

- 跳回用户程序:将

rip指向用户程序触发软中断的 “下一条指令”,用户程序重新在用户态执行。

步骤 5:用户程序处理返回结果(用户态)

用户程序恢复执行后,读取rax寄存器中的返回值:

- 若返回值为非负数,说明调用成功(如

write()返回写入的字节数); - 若返回值为负数,说明调用失败(如

-EBADF表示 “无效的文件描述符”),用户程序需根据错误码处理异常(如重新打开文件)。

五、系统调用的实现与访问

1. 内核中实现系统调用的核心原则

在 Linux 内核中新增系统调用,需遵循严格的设计原则,以确保接口的稳定性和兼容性:

- 单一职责:每个系统调用应只有一个明确的用途,避免 “多用途调用”(如通过参数选择不同功能)。例如,

read()仅负责读取数据,write()仅负责写入数据,分工明确; - 接口简洁:参数数量应尽可能少(最好不超过 6 个,适配寄存器传递规则),语义清晰,避免冗余参数;

- 向前兼容:系统调用接口一旦加入稳定内核,就不能修改(如不能增加 / 删除参数、改变返回值含义),否则会导致依赖该接口的应用程序崩溃;

- 通用性:设计时需考虑未来的扩展场景,避免过度限制用途。例如,

mmap()不仅支持文件映射,还支持匿名内存映射,就是通用性设计的典型案例。

2. 绑定系统调用的最后三步

若要将自定义系统调用加入内核,需完成以下操作:

- 添加系统调用表项:在对应架构的系统调用表(如

sys_call_table)中,添加 “调用号→自定义函数” 的映射; - 定义调用号:在

<asm/unistd.h>中为自定义系统调用分配调用号(需确保不与现有调用号冲突); - 编译进内核:将自定义系统调用的实现代码放入

kernel/目录下的相关文件(如kernel/sys.c),确保编译时被纳入内核映像。

3. 从用户空间访问系统调用的两种方式

用户程序访问系统调用主要有两种途径:通过 C 库,或直接使用内核提供的宏。

方式 1:通过 C 库访问(推荐)

C 库封装了系统调用的细节,提供了易用的 API。用户程序只需包含标准头文件并链接 C 库,即可调用系统调用。例如:

#include <stdio.h>

#include <fcntl.h>int main() {// 调用C库的open()函数,内部触发open()系统调用int fd = open("test.txt", O_RDONLY);if (fd == -1) {perror("open failed");return 1;}close(fd);return 0;

}

方式 2:直接使用_syscalln()宏(底层方式)

Linux 提供了_syscalln()宏(n为参数个数,0~6),用于直接触发系统调用。该宏会自动设置寄存器并执行软中断指令。例如,open()系统调用的宏定义如下:

// 定义open()的系统调用号(假设为5)

#define NR_open 5

// _syscall3(返回值类型, 调用名, 参数1类型, 参数1名, 参数2类型, 参数2名, 参数3类型, 参数3名)

_syscall3(long, open, const char*, filename, int, flags, int, mode)int main() {// 直接调用宏触发open()系统调用long fd = open("test.txt", O_RDONLY, 0);if (fd == -1) {perror("open failed");return 1;}return 0;

}

六、系统调用的权衡:何时该用,何时不该用?

系统调用虽功能强大,但并非所有场景都适合使用。在决定是否通过系统调用实现功能时,需权衡其优缺点:

系统调用的优势:

- 易用性:创建和使用简单,内核提供了成熟的调用机制和宏定义;

- 高性能:Linux 系统调用的上下文切换和处理逻辑被高度优化, overhead(额外开销)极低;

- 直接访问内核服务:可直接利用内核的底层资源(如内存、硬件),适合对性能要求高的场景(如文件系统、网络协议栈)。

系统调用的局限性:

- 调用号依赖:需要官方分配系统调用号,且仅在开发版内核中可申请,主内核树之外难以维护;

- 接口固化:加入稳定内核后接口无法修改,灵活性差;

- 跨架构适配复杂:需为每个支持的架构(如 x86-64、ARM)单独注册系统调用;

- 易用性低:无法直接在脚本中调用,也不能通过文件系统访问,适合底层开发,不适合上层应用。

替代方案:当系统调用不是最佳选择时

若上述局限性无法接受,可考虑以下替代方案:

- 用户态库:对于无需内核资源的功能(如字符串处理、数据结构),直接在用户态实现,无需系统调用;

- ioctl():对于设备驱动的自定义命令,可通过

ioctl()系统调用传递,避免新增系统调用; - netlink 通信:用于用户态与内核态的异步通信(如网络配置、事件通知),灵活性高于系统调用;

- 文件系统接口:通过

/proc、/sys等伪文件系统传递数据(如读取/proc/cpuinfo获取 CPU 信息),无需新增调用。

七、总结

系统调用是 Linux 操作系统的 “神经中枢”,它连接了用户态的应用程序与内核态的底层服务,既保障了系统的安全与稳定,又为开发者提供了便捷的硬件抽象接口。从系统调用号的 “唯一标识”,到寄存器参数传递的 “高效沟通”,再到 “用户态 - 内核态” 的切换流程,每一个细节都体现了操作系统 “安全优先、兼顾效率” 的设计思想。

对于开发者而言,理解系统调用不仅能帮助我们更高效地排查问题(如定位read()失败的内核原因),更能让我们深入掌握操作系统的底层逻辑,为编写高性能、高可靠性的程序打下坚实基础。而对于内核开发者,设计系统调用时需严格遵循 “单一职责、向前兼容” 的原则,确保接口的稳定性与通用性 —— 毕竟,一个小小的系统调用,承载的是千万应用程序的信任。