r-DMT市场报告:深度解析全球研究现状与未来发展趋势

什么是r-DMT?科学定义与化学特性

r-DMT是DMT(N,N-二甲基色胺)的外消旋混合物,包含等量的左旋(R-)和右旋(S-)异构体。与天然存在的S-DMT相比,r-DMT在合成路径、稳定性及药理特性上存在显著差异。DMT本身是一种存在于多种植物和动物体内的天然致幻物质,而r-DMT则主要通过化学合成获得,常用于神经受体机制研究、精神疾病模型构建以及新型精神类药物的先导化合物筛选。

近年来,随着对5-HT2A受体作用机制的深入理解,r-DMT作为研究工具的价值日益凸显。其快速起效、短半衰期的特点,使其成为探索意识状态、情绪调节和神经可塑性机制的理想模型分子。

全球r-DMT市场报告:研究需求驱动增长

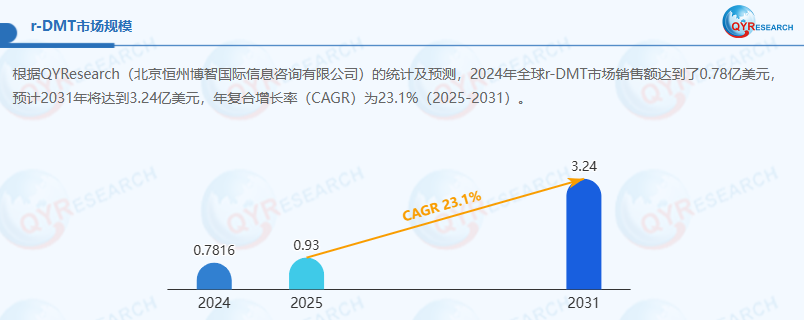

根据QYResearch的统计及预测,2024年全球r-DMT市场销售额达到了0.78亿美元,预计2031年将达到3.24亿美元,年复合增长率(CAGR)为23.1%(2025-2031)。

这一高速增长主要源于以下几个关键驱动因素:

首先,抑郁症、创伤后应激障碍(PTSD)、焦虑症等精神疾病患病率持续上升,传统药物疗效有限,促使科研界积极探索新型治疗路径。基于DMT类化合物的“迷幻疗法”(Psychedelic Therapy)在临床试验中展现出显著潜力,间接推动了对r-DMT等研究级化合物的需求。

其次,全球范围内神经科学研究投入加大,尤其是在脑机接口、意识科学和神经可塑性领域,r-DMT作为研究工具的使用频率显著提升。北美、欧洲和东亚的顶尖研究机构已将其纳入标准实验试剂库。

再者,制药企业开始布局“下一代精神类药物”,多家生物技术公司已启动基于DMT衍生物的药物研发项目。r-DMT作为关键中间体或对照化合物,在药物筛选和药代动力学研究中发挥重要作用。

产业链结构与主要参与者分析

从市场报告的产业链视角来看,r-DMT市场主要包括上游原料供应、中游合成与纯化、下游科研应用三大环节。

上游主要涉及色胺类化合物、甲基化试剂等基础化工原料的供应,集中度较高,由少数特种化学品企业主导。中游则聚焦于高纯度r-DMT的合成工艺开发,技术壁垒较高,要求企业具备GMP级生产能力和严格的质量控制体系。目前,全球仅有十余家企业具备商业化供应r-DMT的能力,主要分布在美国、德国和中国。

下游应用以科研机构、CRO(合同研究组织)和制药公司为主。其中,美国国立卫生研究院(NIH)、欧洲分子生物学实验室(EMBL)以及多家跨国药企的研究中心是主要采购方。值得注意的是,部分初创企业正尝试将r-DMT用于神经反馈训练和意识研究设备的开发,拓展其应用边界。

政策法规与伦理挑战

r-DMT的特殊性质决定了其面临严格的监管环境。根据联合国《精神药物公约》及各国法律法规,DMT及其衍生物普遍被列为受控物质。然而,r-DMT作为研究用化学品,在符合特定许可条件下可在科研领域合法使用。

本篇市场报告强调,合规性是进入该市场的首要门槛。各国对r-DMT的管控政策存在差异:美国食品药品监督管理局(FDA)将其列为一级管制物质,但允许持证机构用于研究;欧盟则通过《新型精神活性物质条例》进行动态监管;中国对精神类化合物实行严格审批制度,r-DMT的进口和使用需经多部门联合审批。

此外,伦理问题也不容忽视。r-DMT的致幻特性可能引发心理依赖或精神创伤,因此在研究设计中必须遵循严格的伦理审查流程,确保受试者安全。

技术发展趋势与创新方向

从技术角度看,r-DMT领域正朝着高纯度、低毒性、可控释放方向发展。主要创新包括:

- 手性分离技术:通过高效液相色谱(HPLC)或手性催化剂实现R-与S-异构体的分离,便于研究单一异构体的药理作用。

- 前药设计:开发r-DMT的前药形式,延长其作用时间,降低副作用,提升研究可控性。

- 微剂量研究:探索r-DMT在极低剂量下的认知增强和情绪调节效应,开辟非致幻应用新路径。

- 生物合成路径:利用合成生物学技术,通过基因工程菌株生产r-DMT,降低化学合成的环境负担。

区域市场格局与投资机会

北美目前占据全球r-DMT研究市场的最大份额,主要得益于其完善的科研体系和宽松的创新政策。欧洲紧随其后,尤其在基础神经科学研究方面具有优势。亚太地区,特别是中国、日本和韩国,近年来在精神健康研究领域的投入显著增加,成为最具增长潜力的市场。

对于投资者而言,关注那些具备合规生产能力、拥有自主知识产权的r-DMT供应商,以及专注于迷幻疗法临床转化的生物技术公司,将是把握市场机遇的关键。同时,与高校和研究机构建立合作,有助于降低研发风险。

未来展望:从研究工具到治疗潜力的跨越

展望未来,r-DMT将逐步从纯粹的研究工具向潜在的治疗辅助剂演进。随着更多临床数据的积累和监管政策的逐步明朗,r-DMT可能在特定精神疾病的辅助治疗中找到应用空间。此外,其在神经可塑性研究中的价值,也可能为阿尔茨海默病、帕金森病等神经退行性疾病的治疗提供新思路。