认知语义学中的隐喻对人工智能自然语言处理的深层语义分析的启示与影响研究报告

导言

随着人工智能(AI)技术的飞速发展,自然语言处理(NLP)已成为连接人类智能与机器智能的核心桥梁。然而,尽管以Transformer等深度学习模型为代表的技术在诸多NLP任务上取得了前所未有的成功 但在真正实现人类级别的深层语义理解方面,机器仍面临巨大挑战。其中,隐喻(Metaphor)的处理正是这片“深水区”的核心难题之一 。传统上,隐喻被视为一种语言修辞手法,但认知语义学的研究,特别是莱考夫(Lakoff)和约翰逊(Johnson)提出的概念隐喻理论(Conceptual Metaphor Theory, CMT),彻底颠覆了这一观点 。该理论主张,隐喻不仅是语言现象,更是人类认知世界、构建抽象概念的基本思维方式 。

本报告旨在深入探讨认知语义学中的隐喻理论,特别是概念隐喻理论,如何为当前人工智能NLP领域的深层语义分析,尤其是隐喻分析,提供深刻的理论影响和实践启示。报告将首先阐述概念隐喻理论的核心框架,随后剖析当前NLP在隐喻分析方面的技术现状与瓶颈,并在此基础上,重点分析认知理论如何指导计算模型走向更深层次的语义理解、提升可解释性,并展望未来的研究方向与应用前景。

第一部分:认知语义学中的概念隐喻理论:深层理解的理论基石

1.1 隐喻的认知转向:从语言修辞到思维方式

在20世纪80年代以前,隐喻在语言学和哲学领域多被视为一种可选的、非核心的修辞装饰。然而,莱考夫和约翰逊的著作《我们赖以生存的隐喻》引发了一场认知革命 。他们系统地论证了,隐喻是人类概念系统的核心,我们通过隐喻来思考和行动,它无处不在,塑造着我们对现实世界的感知 。例如,我们将“辩论”理解为“战争”,这不仅仅是语言上的比喻,更影响了我们在辩论中的行为方式——我们会“攻击”对方的论点,“捍卫”自己的立场。这一“认知转向”将隐喻的研究从语言表层推向了人类思维和认知的深层结构 。

1.2 核心机制:跨域映射与具身经验

概念隐喻理论的核心机制是 跨域映射(Cross-domain Mapping) 。该理论认为,人类通过将一个具体的、易于感知的概念域(源域,Source Domain)的结构、知识和推理模式,系统性地映射到另一个抽象的、不易理解的概念域(目标域,Target Domain),从而实现对抽象概念的理解。例如,在“时间就是金钱(TIME IS MONEY)”这个概念隐喻中 ,我们将关于“金钱”(源域)的知识——可以花费、节省、浪费、投资——映射到“时间”(目标域)上,从而能够谈论“花费时间”、“浪费光阴”等。

这种映射具有几个关键特征:

- 非对称性与部分性:映射通常是单向的,从具体到抽象,并且只映射源域的部分特征,而非全部 。

- 系统性:映射不是零散的,而是在两个概念域之间建立起一套系统的对应关系。

- 具身性基础:概念隐喻的形成根植于人类的 具身经验(Embodied Experience) 。我们的身体感知、与物理世界的互动是形成基本概念(如空间方位、物体操作)的基础。这些基本概念随后成为构建更抽象概念的源域。例如,“幸福是向上的(HAPPY IS UP)”这一隐喻,可能源于我们昂首挺胸时积极的身体姿态体验。

因此,认知语义学认为,语言的语义结构深刻地反映了人类的认知结构 而隐喻是连接具体经验与抽象思维的关键桥梁。这一理论框架为我们理解语言背后的深层含义提供了坚实的理论基础。

第二部分:人工智能自然语言处理中的隐喻分析:技术现状与核心挑战

在NLP领域,隐喻因其非字面性、上下文依赖性和文化多样性,一直是语义分析的难点和瓶颈 。

2.1 技术路径的演进:从规则、统计到深度学习

NLP中隐喻分析技术的发展轨迹反映了整个领域的变迁:

- 早期方法:依赖于人工制定的语法规则和词典资源(如WordNet),或通过词语的抽象性与具体性差异来识别隐喻。代表性系统如隐喻识别程序(MIP)及其扩展MIPVU 。这些方法覆盖面有限,泛化能力较差。

- 统计与机器学习方法:随着大规模语料库的出现,统计方法和传统机器学习模型(如支持向量机SVM、聚类算法)被应用于隐喻识别 。这些方法能够从数据中学习特征,但对特征工程的依赖较重。

- 深度学习时代:近年来,深度学习模型,特别是基于Transformer架构的预训练语言模型(如BERT、RoBERTa),已成为隐喻分析的主流方法 。其核心的 自注意力机制(Self-Attention) 能够动态地捕捉长距离的上下文依赖关系 这对于理解依赖语境的隐喻至关重要。模型通过在大规模文本上进行预训练,学习到丰富的词汇和语境表示,从而在隐喻识别任务中表现出色 。

2.2 主要任务、基准与根本性挑战

当前NLP中的隐喻处理主要包括三大子任务:

- 隐喻识别(Identification) :判断一个词或句子是否为隐喻性表达。

- 隐喻解释(Interpretation) :阐明隐喻表达的字面外含义。

- 隐喻生成(Generation) :创造新的、恰当的隐喻表达 。

学术界已经建立了一些用于评估隐喻识别性能的基准数据集,如VUA和TOEFL语料库 ,并使用 准确率(Accuracy) 和 F1分数(F1-score) 等指标进行评测 。

尽管技术取得了长足进步,但当前主流的深度学习方法仍面临根本性挑战:

- “知其然,不知其所以然” :模型主要依赖于从海量数据中学习到的统计相关性,而非真正的语义理解 。它们可以识别出“攻击论点”是隐喻,却不理解其背后“辩论是战争”的系统性认知框架。这导致模型在面对新颖、复杂的隐喻时表现脆弱 。

- 可解释性缺失:深度神经网络如同一个“黑箱”,其决策过程难以解释。我们无法清晰地知道模型是基于哪些深层语义逻辑来判断一个表达为隐喻的 。

- 常识与知识的壁垒:隐喻的理解深度依赖于世界知识和常识。纯粹由数据驱动的模型缺乏结构化的知识体系,难以进行基于常识的推理 。

第三部分:认知理论与计算模型的交汇:影响与启示

认知语义学的隐喻理论恰好为解决上述挑战提供了宝贵的启示和框架。它推动NLP从处理表层语言现象,迈向模拟深层认知机制。

3.1 理论指导:构建更深、更可解释的语义分析

提供高级认知框架,增强可解释性(XAI):

概念隐喻理论为解释NLP模型的决策提供了高级框架 。例如,当一个模型将某个政治评论中的“清洗”一词识别为隐喻时,我们可以借助CMT(如“社会是身体”或“国家是家庭”的隐喻)来解释模型决策的合理性,而不仅仅是查看几个注意力权重。将CMT作为提示框架(Prompting Framework)来引导大型语言模型(LLM)进行复杂推理,已被证明可以显著提高推理的准确性和一致性 ,这正是认知理论指导计算实践的有力证明。注入结构化知识,解决常识推理难题:

CMT揭示了人类知识是如何通过源域到目标域的映射来组织和扩展的。这一思想启发我们,可以通过 知识图谱(Knowledge Graphs) 等方式,将源域的结构化知识显式地注入到NLP模型中 。例如,构建一个包含“战争”领域概念(攻击、防御、阵地)及其关系的知识图谱,并将其与语言模型结合,可以帮助模型更好地理解和推理所有基于“辩论是战争”这一概念隐喻的表达。启发模型设计,模拟具身认知过程:

CMT的具身认知假说 强调了感官和运动经验在概念形成中的基础作用。这一观点启发了新的模型设计趋势,即多模态和具身AI。研究者们开始探索将视觉信息、传感器运动知识等非语言数据与文本数据结合起来,以建立更加“接地气”(grounded)的语言理解模型 。例如,EmbodiedBERT模型尝试将具身认知理论融入NLP模型,以增强隐喻识别能力,尤其是在处理那些与物理经验紧密相关的隐喻时 。

3.2 实践探索的路径与挑战

将CMT集成到现有NLP模型中,尤其是在Transformer等复杂架构中,是一项充满挑战但前景广阔的任务。

认知驱动的提示工程与多任务学习:

对于LLM,最直接的应用方式是设计认知启发的 提示(Prompting)。通过在提示中明确告知模型源域和目标域,引导其进行类比推理 。此外,可以通过多任务学习,让模型同时学习隐喻识别、情感分析、关系抽取等任务,从而隐式地学习到概念隐喻所蕴含的复杂语义关联 。与模型架构的深度融合:一个开放性问题:

如何将CMT的“跨域映射”机制直接编码到Transformer的自注意力机制中,目前尚无成熟方案。搜索结果显示,这是一个前沿且困难的研究课题 (Query results for "概念隐喻理论如何具体集成到Transformer..." show a lack of direct answers)。当前的自注意力机制长于捕捉序列内的统计依赖,但如何让它模拟抽象的、跨概念域的结构化映射,可能需要对模型架构进行根本性的创新,例如发展 神经符号结合(Neuro-symbolic) 方法 ,将神经网络的表示学习能力与符号系统的推理能力结合起来。

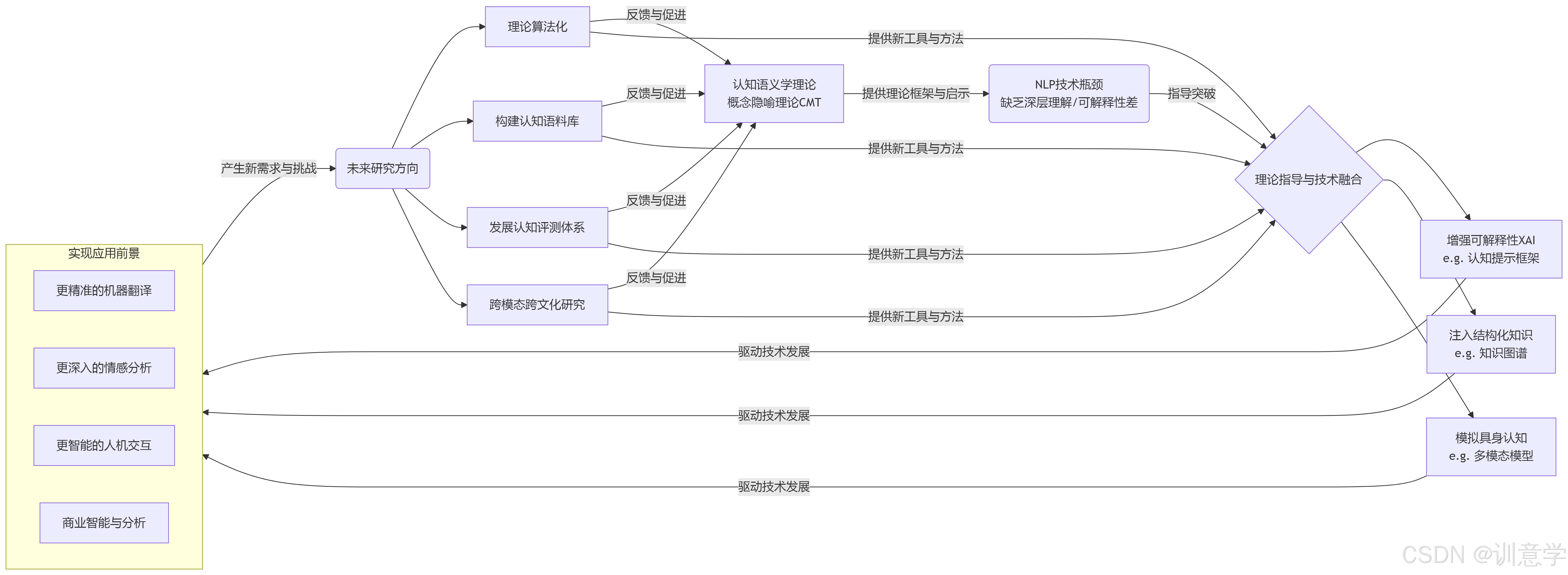

第四部分:应用前景与未来研究方向

整合了认知语义学隐喻理论的NLP技术,将在多个领域展现出巨大的应用潜力。

4.1 潜在应用领域

- 更精准的机器翻译:隐喻是翻译中的一大障碍,尤其是带有浓厚文化色彩的隐喻。理解了源语言中的概念隐喻,翻译系统可以不再进行生硬的字面翻译,而是寻找目标语言中功能对等的概念隐喻,从而实现更地道、更准确的“意译” 。

- 更深入的情感分析与舆情监控:社会舆论中充满了隐喻,如“经济寒冬”、“股市过山车”。能够识别和解释这些隐喻背后的概念框架(如“经济是气候”、“股市是旅程”),将使情感分析系统能够捕捉到更深层次、更微妙的情感色彩和公众态度 。

- 更智能的人机交互与教育应用:未来的智能助手或AI教师,如果能理解并使用隐喻,将能以更人性化、更高效的方式与用户沟通,解释复杂的科学或社会概念 。

- 商业智能与市场分析:通过分析消费者评论、品牌宣传语和商业报告中的隐喻,企业可以洞察消费者的深层心智模型、市场的潜在趋势以及组织内部的思维框架,从而做出更优的战略决策 。尽管目前详尽的商业部署案例和经济效益分析报告尚不多见 (Query results for "商业NLP系统中隐喻分析模块..." are sparse),但其潜在价值不言而喻 。

4.2 未来研究方向

为实现上述愿景,未来的研究需在以下几个方向重点突破:

- 理论到算法的高效转化:亟需发展更成熟的方法,将CMT中如“域”、“映射”、“图式”等抽象概念,形式化、可计算化,使其能被计算机有效处理 。

- 构建大规模认知标注语料库:现有的隐喻语料库大多只标注了词汇级别的隐喻用法。我们需要构建新的、标注了概念隐喻(如源域、目标域、映射关系)的大规模语料库,为训练和评测认知驱动的模型提供数据基础 。

- 发展认知驱动的评测体系:除了传统的F1分数和准确率,应设计新的评测指标,用于衡量模型对隐喻背后概念框架的理解深度、推理能力以及可解释性 。

- 跨模态与跨文化隐喻研究:将研究从纯文本扩展到图像、视频等多模态数据,探索隐喻在不同模态中的表现形式。同时,加强跨语言、跨文化的概念隐喻对比研究,以增强NLP系统的文化适应性 。

结论

认知语义学中的隐喻理论,特别是概念隐喻理论,为人工智能自然语言处理的深层语义分析提供了无可替代的理论深度和前进方向。它揭示了语言并非仅仅是符号的排列组合,而是人类认知世界、构建意义的窗口。当前,以深度学习为代表的NLP技术在处理语言的表层模式上已取得巨大成功,但要触及真正的“理解”,就必须跨越从统计相关性到因果、从模式匹配到概念推理的鸿沟。

将认知语义学的洞见融入计算模型,不仅是提升隐喻分析准确性的有效途径,更是推动NLP走向更鲁棒、更可解释、更具常识推理能力的新范式的关键。尽管从抽象的认知理论到具体的算法实现之间仍有漫长的道路要走,但这无疑是AI语言智能寻求下一次突破的关键所在 。这条认知与计算相融合的道路,将最终引领我们创造出能真正“理解”我们赖以生存的隐喻、并与人类进行深度思想交流的人工智能。