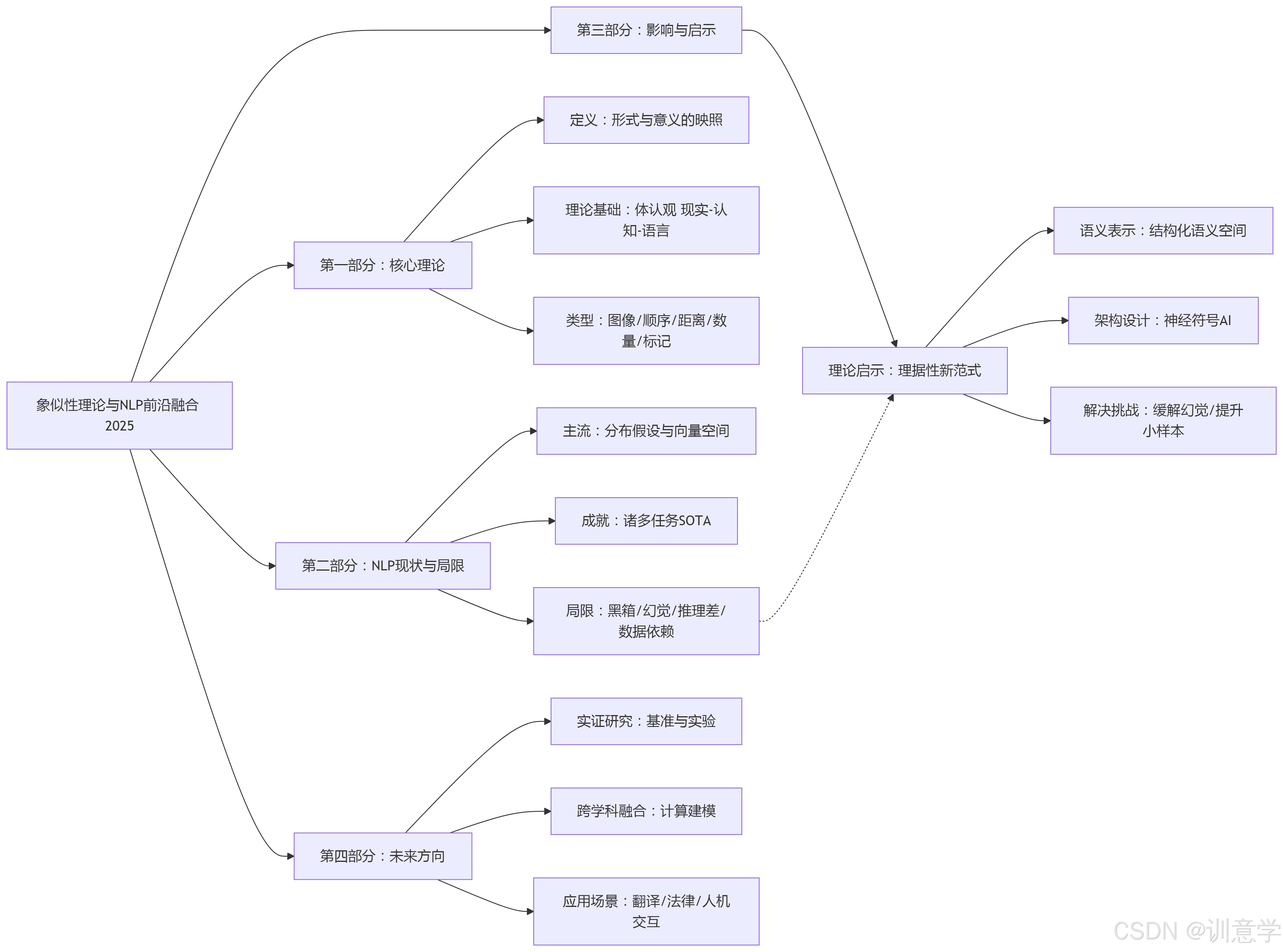

认知语义学的象似性原理对人工智能自然语言处理深层语义分析的影响与启示

摘要

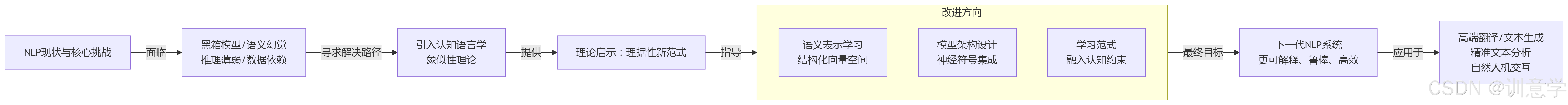

在大型语言模型(LLMs)引领人工智能(AI)发展的2025年,自然语言处理(NLP)领域正从追求模型规模与性能指标,转向探索更深层次、更具鲁棒性与可解释性的语义理解。本报告旨在深入探讨认知语义学中的核心概念——“象似性”(Iconicity),分析其理论内涵,并系统性地论述其对当前及未来NLP深层语义分析的深远影响与实践启示。研究发现,尽管象似性理论尚未在主流NLP模型中得到广泛的直接应用,但它为解决当前深度学习方法面临的“黑箱”难题、语义“幻觉”以及对海量数据的过度依赖等核心挑战提供了全新的理论视角和极具潜力的技术路径,尤其是在神经符号AI、可解释性AI(XAI)以及构建更符合人类认知习惯的语义表示空间等前沿方向上,展现出重大的指导价值。

第一部分:认知语义学中的象似性核心理论

象似性是认知语言学的基石之一,它挑战了索绪尔(Saussure)提出的语言符号“任意性”(Arbitrariness)原则,主张语言形式与其所指代的意义之间存在着一种自然的、有理据的(motivated)联系 。这种联系源于人类的认知方式、身体经验以及与外部世界的互动 。

1.1 象似性的定义与本质

象似性,简而言之,是指语言符号(包括语音、形态、句法结构等)与其概念结构或意义之间存在的映照性相似或对应关系 。它强调语言并非一套完全抽象和任意的符号系统,其结构中蕴含着现实世界和人类认知的烙印。这一概念最早可追溯至美国符号学家皮尔斯(Charles Sanders Peirce)的符号分类,他将符号分为象似符(icon)、指示符(index)和象征符(symbol),其中象似符即代表了形式与意义间的相似性关联 。

1.2 理论基础:体认观与认知框架

象似性理论植根于认知语言学的“体认观”(Embodiment View)。该观点认为,语言是人类整体认知能力的产物,而认知本身是通过身体与环境的互动而形成的 。因此,语言结构必然会以某种方式反映我们的经验结构和概念结构 。例如,我们对空间、时间、因果等基本概念的理解,会系统性地投射到语言的句法和语篇组织中,形成象似性表达。这构成了“现实-认知-语言”的认知链条 。

1.3 象似性的主要类型与表现

象似性并非单一现象,它渗透在语言的各个层面,主要表现为以下几种类型 :

- 图像象似性(Image Iconicity): 最直观的类型,指语言形式直接模拟其所指对象的外形或声音。例如,拟声词(如“潺潺”、“轰隆”)和部分象形文字。

- 顺序象似性(Sequential Iconicity): 语言单位的线性顺序反映了事件发生的时序或逻辑顺序。例如,“他起床,穿衣,然后出门”这一描述精准地对应了事件的自然时序。

- 距离象似性(Distance Iconicity): 语言形式上的距离对应概念上的距离。形式上更紧密的语言结构通常表示概念关系也更紧密。例如,“他让那个女孩哭了”比“他做了某件事,导致那个女孩哭了”在形式上更紧凑,也暗示了更直接的因果关系。

- 数量象似性(Quantity Iconicity): 语言形式的数量或复杂性对应于其意义的强度、数量或重要性。例如,通过重复(“好高好高的山”)来表达程度的加深。

- 标记象似性(Markedness Iconicity): 概念上更复杂或偏离常规的意义,通常需要更复杂或更“有标记”的语言形式来表达。例如,复数形式通常比单数形式多一个词缀(如-s)。

第二部分:当前自然语言处理深层语义分析的现状与局限

进入2025年,以Transformer架构为基础的大型预训练语言模型(如GPT系列、BERT等)已成为NLP领域的主导力量 。它们在语义相似度计算、文本匹配、情感分析、机器翻译等众多任务中取得了前所未有的成功 。

2.1 主流方法:基于分布假设的语义表示

当前NLP深层语义分析的核心思想是 分布假设(Distributional Hypothesis) ,即“上下文相似的词,其语义也相似”。Word2Vec、GloVe以及BERT等模型均通过在海量文本上学习词语的共现统计规律,将词语或句子映射到高维向量空间中 。语义关系(如相似、相关、类比)则通过向量间的几何关系(如余弦相似度、欧氏距离)来计算 。这种方法在捕捉词汇和句子间的统计相关性方面表现出色。

2.2 深层语义分析任务的实现

基于分布式表示,NLP系统能够执行复杂的语义任务。例如,在语义解析(Semantic Parsing)中,模型将自然语言句子转换为机器可读的逻辑形式或知识图谱查询 ;在语义文本匹配(Semantic Text Matching)中,模型通过计算两个文本表示向量的相似度来判断其意义是否一致 。

2.3 当前方法的局限性

尽管成就斐然,但基于分布假设的深度学习方法也暴露出一系列根本性局限,这些局限恰恰是象似性理论能够提供深刻洞见的领域:

- 缺乏可解释性与理据性: 神经网络是一个复杂的“黑箱”,其决策过程难以解释 。我们知道模型认为两个句子语义相似,但无法清晰地知道它是基于何种结构或逻辑进行判断的。这与象似性所强调的语言形式与意义间的“理据性”形成鲜明对比。

- 语义“幻觉”与事实脱节: LLMs在生成文本时,常会编造出看似合理但与事实不符的内容,即“幻觉”(Hallucination)现象 。这本质上是因为模型学习的是语言符号间的统计模式,而非符号与真实世界或认知概念间的接地(grounded)关系。

- 对结构化推理能力的欠缺: 当前模型在处理需要严格逻辑、时序或因果推理的任务时仍显不足。它们擅长模式匹配,但难以像人类一样利用语言结构(如语序)进行稳健的推理。

- 对海量数据的依赖与泛化能力问题: 模型的强大性能建立在对天文数字级别的语料进行训练的基础上。在小样本(Few-shot)学习场景下,或面对与训练数据分布差异较大的输入时,其性能会显著下降 。

第三部分:象似性对NLP深层语义分析的影响与核心启示

尽管直接将象似性原理实现为NLP模型的实证研究案例极其稀少(多个搜索查询均证实了这一点 ,但其理论精髓为克服上述局限、引领NLP走向下一阶段发展提供了至关重要的启示。

3.1 理论层面的启示:从“任意性”到“理据性”的范式引导

象似性理论为AI研究者提供了一种全新的语言观。如果我们将语言不仅仅看作是需要通过统计学习来解码的任意符号,而是看作一个蕴含着认知逻辑、结构与意义相互映照的“有理”系统,那么模型的设计思路将发生根本性转变。这意味着,未来的模型架构可以不再是单纯的数据驱动,而是可以融入更多源于人类认知的先验结构或约束,从而构建出更高效、更鲁棒的语义分析系统。

3.2 对语义表示学习的启示:构建结构化的、可解释的语义空间

当前NLP的语义空间(向量空间)是扁平且非结构化的。象似性原理启示我们可以构建更具结构性和可解释性的语义表示:

- 引入距离象似性: 可以在模型训练的目标函数中加入约束,使得概念上更疏远的实体在向量空间中的距离也更远,而不仅仅是依赖共现频率。这可以应用于知识图谱表示学习,使图的拓扑结构与概念的亲疏关系更一致。

- 编码顺序象似性: 对于事件描述、故事生成等任务,模型应能显式地学习和利用语序与时序的对应关系。例如,在模型内部建立一种机制,使其在处理“A,然后B”的结构时,其内部状态的转移能够模拟这种时序递进关系,从而增强其时间推理能力。

3.3 对模型架构设计的启示:迈向神经符号主义与认知AI

象似性是连接神经网络的连续表示与符号系统离散结构的理想桥梁,完美契合了近年来兴起的 神经符号AI(Neuro-Symbolic AI) 的研究趋势 。

- 混合架构设计: 未来模型可以设计为混合架构,其中神经网络模块负责从原始文本中提取特征和模式,而符号模块则负责执行基于象似性原则的结构化推理。例如,神经网络识别出句中的动词和名词,而符号模块根据句子结构(距离、顺序)来推断它们之间的因果或时序关系。2024年出现的研究趋势,如 “结合类比与语言模型的知识提取” 正是这一方向的早期探索,因为象似性本质上是一种深刻的类比映射。

- 认知驱动的可解释性AI(XAI): 一个融入了象似性原则的模型,其决策过程将更具解释性。例如,当模型判断“Veni, vidi, vici”(我来,我见,我征服)表达了连续的动作时,它可以明确地指出这是基于“顺序象似性”原理——语言的线性顺序反映了事件的发生顺序 。

3.4 对解决NLP核心挑战的启示

- 缓解“幻觉”问题: 象似性强调语言与人类经验和认知的“接地” 。通过在模型中引入模拟这种接地机制的模块(例如,将语言表示与视觉或行为数据多模态地关联起来,并用象似性原则指导其融合),可以约束模型的生成过程,使其更忠实于常识和物理世界规律,从而有效减少“幻局”的产生 。

- 提升小样本与零样本学习能力: 人类之所以能从少量样本中快速学习,很大程度上依赖于类比和结构映射能力,而这正是象似性的核心 。若AI模型能掌握象似性规律,它便能更好地将已学知识泛化到新情境中,例如,通过理解“更长”的词形可能意味着“更强”的意义(数量象似性),从而在没有见过具体实例的情况下,对新词的语义强度做出合理猜测。

第四部分:未来研究方向与展望

基于上述分析,我们展望在2025年之后,象似性理论将在NLP领域激发以下几个关键的研究方向。

4.1 实证研究的开拓与基准建立

当前最迫切的需求是填补理论与实践之间的鸿沟。AI社区需要:

- 创建评测基准: 设计专门用于评估模型是否理解和运用象似性原则的数据集和任务。例如,判断打乱语序的句子是否改变了事件的因果关系,或根据句法结构的紧凑程度判断概念关联的紧密性。

- 开展实证实验: 系统性地研究在现有模型(如BERT、GPT)的预训练或微调阶段引入象似性约束(如作为一种正则化项)的效果 。

4.2 跨学科融合的计算建模

将抽象的象似性原则转化为计算机可执行的算法,需要语言学、认知科学与计算机科学的深度融合。研究者需要共同探索如何将不同类型的象似性(顺序、距离、数量等)进行数学形式化,并将其无缝集成到神经网络的架构和学习算法中。

4.3 潜在的高价值应用场景

一旦基于象似性的NLP模型取得突破,其应用潜力巨大:

- 更自然的机器翻译与文本生成: 模型能够生成不仅语法正确,而且语篇结构更符合人类认知习惯(如时序、逻辑流畅)的文本。

- 更精准的法律、医疗文本分析: 在这些领域,文本的精确结构(如条款的先后顺序、修饰语的远近)直接影响语义解释,象似性模型有望提供更可靠的分析。

- 下一代人机交互系统: 对话系统可以更好地理解和运用语言中的微妙结构线索,使交互更加自然和高效。

结论

截至2025年9月,认知语义学中的象似性理论在主流自然语言处理领域仍是一座有待深入挖掘的宝藏。当前基于统计的深度学习模型在模拟人类语言智能方面取得了巨大成功,但也日益暴露出其在可解释性、常识推理和认知接地方面的根本缺陷。象似性理论,以其对语言形式和意义之间“理据性”关联的深刻洞察,为我们指明了一条超越纯粹统计学习的道路。

它不仅为构建更加透明、鲁棒和高效的AI语言模型提供了坚实的理论基础,也预示着NLP研究将从单纯的工程驱动,迈向与认知科学深度融合的新阶段。未来的研究重点应在于将象似性的认知原理转化为可计算的模型约束和架构设计,并通过严谨的实证研究验证其效用。我们有理由相信,拥抱象似性,将是推动人工智能实现从“模式识别”到真正“意义理解”跨越的关键一步。

示例代码 (Python 概念示例)

以下是一段概念性的 Python 代码,展示了如何在表示学习(如模型训练的目标函数) 中融入“距离象似性”原则。这并非一个可运行的完整模型,而是为了说明如何将理论思想转化为计算约束。

import torch

import torch.nn as nn

import torch.nn.functional as F# 假设我们有一个简单的神经网络模型,用于学习词语的表示

class DistanceIconicityModel(nn.Module):def __init__(self, vocab_size, embedding_dim):super(DistanceIconicityModel, self).__init__()self.embeddings = nn.Embedding(vocab_size, embedding_dim)def forward(self, input_ids):return self.embeddings(input_ids)# 定义融合距离象似性的损失函数

def iconic_loss(word_embeddings, concept_distances, alpha=0.1):"""计算融合了距离象似性原理的损失。word_embeddings: 模型输出的词向量 [batch_size, seq_len, embed_dim]concept_distances: 一个矩阵,表示词语在概念上的真实距离 [batch_size, seq_len, seq_len]alpha: 控制象似性损失权重的超参数"""# 1. 传统的语言模型损失(例如,根据上下文预测词)# main_loss = ... (这里省略了主损失的计算,例如交叉熵损失)main_loss = torch.tensor(0.0, requires_grad=True) # 占位符# 2. 距离象似性损失:计算向量空间距离应与概念距离一致batch_size, seq_len, embed_dim = word_embeddings.shape# 计算模型中学到的所有词对之间的余弦距离# [1 - cosine_similarity] 将相似度转换为距离embedding_distances = 1 - F.cosine_similarity(word_embeddings.unsqueeze(2), word_embeddings.unsqueeze(1), dim=-1)# 将概念距离矩阵归一化,与嵌入距离尺度匹配concept_distances_normalized = F.normalize(concept_distances.view(batch_size, -1), p=2, dim=1).view(concept_distances.shape)# 计算象似性损失(均方误差)iconicity_loss = F.mse_loss(embedding_distances, concept_distances_normalized)# 3. 总损失 = 传统任务损失 + α * 象似性约束损失total_loss = main_loss + alpha * iconicity_lossreturn total_loss, main_loss, iconicity_loss# --- 概念性使用示例 ---

# 假设 vocabulary: {"猫": 0, "动物": 1, "家具": 2, "桌子": 3}

# 我们知道概念上:“猫”与“动物”很近,“猫”与“家具”较远,“桌子”与“家具”很近

# 可以预先定义一个概念距离矩阵(例如,基于知识图谱)

# concept_distance_matrix[i][j] 表示词i和词j的概念距离

concept_distance_matrix = torch.tensor([[0, 0.1, 0.9, 0.8], # "猫" 与 others[0.1, 0, 0.8, 0.7], # "动物" 与 others[0.9, 0.8, 0, 0.1], # "家具" 与 others[0.8, 0.7, 0.1, 0] # "桌子" 与 others

])# 初始化模型和优化器

model = DistanceIconicityModel(vocab_size=4, embedding_dim=50)

optimizer = torch.optim.Adam(model.parameters(), lr=0.001)# 假设一个输入批次(词ID)

input_batch = torch.tensor([[0, 1, 2, 3]]) # "猫", "动物", "家具", "桌子"# 前向传播

embeddings = model(input_batch)# 获取对应的概念距离矩阵用于该批次

# 这里简单重复我们预定义的矩阵以匹配批次大小

batch_concept_distances = concept_distance_matrix.unsqueeze(0) # [1, 4, 4]# 计算损失

loss, main_l, icon_l = iconic_loss(embeddings, batch_concept_distances, alpha=0.1)# 反向传播与优化

optimizer.zero_grad()

loss.backward()

optimizer.step()print(f"总损失: {loss.item():.4f}, 主损失: {main_l.item():.4f}, 象似性损失: {icon_l.item():.4f}")