GPT-5原理

目录

- 引言

- 一、GPT-5是什么

- 二、GPT-5原理

- 🔧 核心原理:GPT-5如何工作

- 🚀 GPT-5带来的关键提升

- 三、GPT-5与前代模型的区别

- 🔁 GPT-5 vs. 前代模型:核心区别一览

- 🤔 GPT-5的意义与思考

引言

8月,GPT-5问世。有人吐槽有人吹捧,甚至官方发布会上的一张统计图错误都被喷得体无完肤。然而,不管实际模型能力如何,小马更关心的是GPT-5与之前的GPT系列有什么不同,他的原理又是什么。

一、GPT-5是什么

GPT(Generative Pre-trained Transformer,即“生成式预训练变换模型” )模型是由美国开放人工智能研究中心(OpenAI)提出的基于Transformer解码器的预训练语言模型,既可以执行如情感分类、阅读理解等判别类任务,又可以执行如摘要生成、文章补全等文本生成类任务。

GPT-5是GPT类语言模型不断迭代改进中发展的AI模型,其早期代号为Orion(后来Orion被命名为GPT-4.5)。GPT-5是美国开放人工智能研究中心(OpenAI)2025年8月发布的大型语言模型,是一个“用于使用语言模型的可下载计算机软件,是OpenAI首次将o系列模型的推理能力与GPT系列模型的快速响应能力相结合的人工智能模型。

GPT-5并非单一的语言或者推理模型,而是整合了GPT系列(大语言模型)和o系列(推理模型),具备调度子模型的能力。 其在数学、编程、视觉感知和健康领域表现均大幅超越前代模型,展现了顶尖的性能。 截至2025年8月8日,在大模型竞技场LMArena中,GPT-5凭借着极强的性能在所有细分类目中都位列第一;而在基准测试ARC-AGI-2中,GPT-5落后于xAI的最新版Grok模型。

GPT-5用途涵盖了:可下载与语言模型相关的计算机程序和软件,生成人类语音和文本,还能处理、生成、理解和分析自然语言。 其发布标志着 AI 进化的战略转变。它提供了一个统一的系统,能自动切换到更高级的推理,省去了在多个模型之间切换的麻烦。GPT-5 用户可以选择不同的响应风格,如“倾听者”或“愤世嫉俗者”,甚至可以改变聊天界面的颜色。OpenAI通过GPT-5模型提升了AI的标杆,保留了GPT-4的能力,同时提供了更快、更灵敏的体验。新模型能够理解多种格式,适用于不同类型的任务。

二、GPT-5原理

🔧 核心原理:GPT-5如何工作

GPT-5的突破并非单纯依靠参数量的增长,而是架构设计和训练方法的革新。

-

统一系统与实时路由(Unified System & Real-time Router):这是GPT-5最核心的进步。它不再是一个“一刀切”的单一模型,而是由一个智能路由器(Router)、一个处理常规任务的快速模型(Main)和一个负责攻坚克难的深度推理模型(Thinking) 组成的系统。路由器会实时分析你的问题复杂度、是否需要调用工具等,自动决定是由Main模型快速响应,还是激活Thinking模型进行深度思考。你也可以通过指令(如“请仔细思考”)手动触发Thinking模式。

-

推理训练与思维链(Reasoning Training & Chain of Thought):GPT-5的Thinking模型经过了专门的“推理训练”。其核心是采用强化学习方法,训练模型在生成最终答案前,先在内部产生一个结构化的、详尽的思维链(Chain of Thought, CoT)。这个过程像是模型的“内心独白”,让它能探索不同策略、评估中间步骤、识别错误,并最终选择最优路径,从而显著提升复杂推理的准确性和可靠性。

-

稀疏混合专家架构(SMoE):有分析指出,GPT-5采用了稀疏混合专家模型(Sparse Mixture of Experts)。该技术内涵在于,模型内部有多个“专家”子网络(如512个),每个专家擅长处理特定类型的任务或知识。对于每个输入,路由器只会激活少数相关的专家进行计算。这样做的好处是在极大地增加模型总知识容量的同时,避免了计算成本的同比例暴增,实现了效率与能力的平衡。

小马插播一下,阅读到这里细心的小伙伴是否发现了什么呢?对的,稀疏混合专家架构(SMoE)似乎在哪里似曾相识。哈,是这里《DeepSeek暴击美股后除夕还在卷》。早在25年年初,DeepSeek火爆时小马曾整理介绍过DeepSeek的原理,其中正是包含了混合专家(MoE)语言模型架构的介绍。

GPT-5引入了一个“统一智能系统”,是一个智能的、分层的处理中心。GPT-5并非单一的语言或者推理模型,而是一个集成模型(integrated model),首次使用了内嵌式三位一体集成架构,整合了GPT系列(大语言模型)和o系列(推理模型),具备调度子模型的能力,能够识别何时快速响应,何时需要更长时间的思考以提供专家级的应答 ,从而实现快慢思考结合。这意味着用户在使用时不再需要手动切换各类不同的模型。

GPT-5的系统组成

| 系统组成 | 说明 |

|---|---|

| 高效默认模型(GPT-5-main模型) | 负责快速响应和处理大多数的常规请求,保证用户体验的流畅性 |

| 深度思考模型(GPT-5-thinking) | 解决复杂任务,专门用于啃硬骨头,处理需要深度推理、复杂分析和创造性构思的难题 |

| 路由机制:又称“自动切换器”(autoswitcher) | 负责实时决策,根据对话类型、复杂程度、工具需求以及用户的明确意图,快速决定使用哪个模型,自主决定是否进入深度思考模式,自动匹配适合的模型。当用户提出一个它认为相对简单的问题时,可跳过思考过程直接给出答案,这样就不需要反复思考一个简单的问题,不仅响应速度快了,服务成本也降低了 |

🚀 GPT-5带来的关键提升

基于上述原理,GPT-5在多个维度实现了飞跃:

-

更可靠,幻觉更少:这是GPT-5非常关键的进步。它不仅事实错误率大幅降低,更重要的是学会了坦诚地承认自己的不知道或局限性,而不是像以前那样可能会“硬编”一个答案。同时,通过训练优化,其“奉承”用户的倾向也显著降低,回答更加中立和客观。

-

更强的逻辑推理与代码能力:在需要多步逻辑推理的任务(如数学、复杂规划)上,GPT-5的表现远超前代。它的代码能力不再是简单的片段生成,而是能理解整个项目库、进行架构设计、调试和重构,向“自主型开发者”迈进。

-

更长的上下文与更好的记忆:支持超长上下文意味着GPT-5可以处理整本书、长篇学术论文或大型代码库。结合长期记忆功能,它可以记住跨会话的对话历史和用户偏好,真正成为一个有记忆的合作伙伴。

-

更智能的多模态理解:多模态能力不再是简单的识别图片内容或生成图片,而是能够对图表、科学插图、视频进行深度推理和分析,理解其蕴含的逻辑和关系。

三、GPT-5与前代模型的区别

🔁 GPT-5 vs. 前代模型:核心区别一览

| 特性维度 | GPT-4 / GPT-4o | GPT-5 |

|---|---|---|

| 核心架构 | 单一模型 | 统一系统 (Unified System):集成快速模型 (Main)、深度推理模型 (Thinking) 和实时路由器 |

| 推理机制 | 依赖模型自身能力,固定计算路径 | 动态计算调度 (Dynamic Computation):可根据问题复杂度自动或手动触发“思考模式” |

| 上下文长度 | 通常为128K或256K tokens | 支持最高1M+ tokens,API支持272K输入+128K输出 |

| 多模态能力 | 支持文本和图像(GPT-4o支持语音交互) | 增强的文本、图像、视频、图表理解与生成能力,多模态融合更成熟 |

| 幻觉与准确性 | 存在一定幻觉率,尤其复杂任务 | 事实错误率显著降低(较GPT-4o降约45%,启用思考模式后较o3降80%),更坦诚承认不确定性 |

| 代码能力 | 强,能辅助编程 | 压倒性进步(SWE-bench Verified达74.9%),能处理仓库级代码、设计架构 |

| 交互风格 | 相对通用 | 个性化与长期记忆(记忆用户偏好),谄媚率降低,输出更中立客观 |

| 安全与对齐 | 标准安全措施 | Safe Completions机制,力求提供安全且有用的回答,拒绝时解释原因 |

| API与可用性 | 单一模型选项 | 分层模型(GPT-5, GPT-5-mini, GPT-5-nano, GPT-5 Pro),按需选择,成本更优 |

| 定价策略 | 相对较高 | 更具竞争力(输入/输出:$1.25/$10 /百万token),Mini/Nano版本成本大幅降低 |

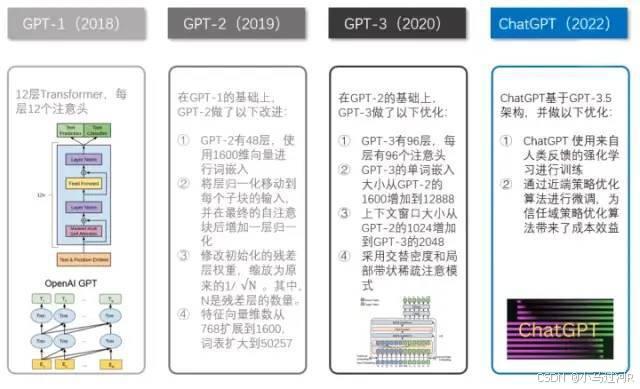

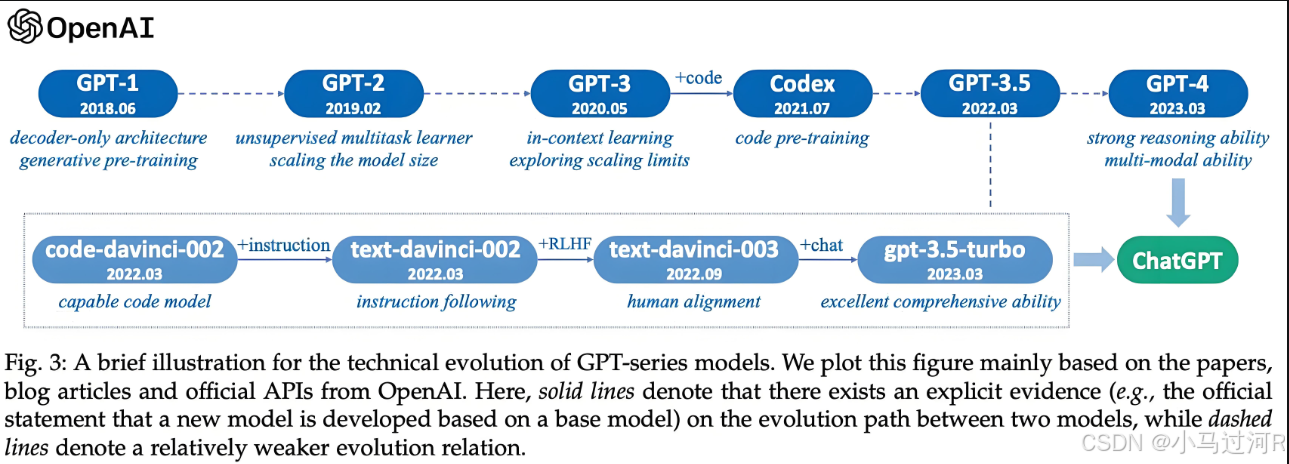

2018年,OpenAI提出了第一代GPT模型,开启了自然语言处理的“预训练”时代。起初,GPT模型并未引起大范围关注,但OpenAI坚持其技术路线。

2019年2月,OpenAI升级发布了GPT-2,参数量为15亿,预训练数据量为40GB。

2020年5月,OpenAI升级发布GPT-3,参数量为1750亿,预训练数据量为45TB;并首次引入“提示语”(Prompt)的概念,使得模型无需调整也能完成特定任务。然而,对GPT-3的评估发现,尽管其规模庞大,但在深层次语义理解和生成上与人类认知水平还有较大差距。

2021年,OpenAI升级发布了GPT-3.5,其可以回答任何文本问题,并完成多轮对话。

2022年11月,OpenAI发布了ChatGPT,才彻底改变了人们对大模型的认知。ChatGPT是以Transformer为基础架构,采用预训练和生成式方式构建的面向对话的大语言模型。

2023年3月,OpenAI升级发布GPT-4,在图像、音频等处理方面具有更好的表现,其智能水平超过了90%的美国高考SAT-I考生。

🤔 GPT-5的意义与思考

GPT-5标志着AI模型的发展重点从单纯追求“更强大”开始向追求“更可靠、更可用、更易用”转变。它不再仅仅是一个工具,更倾向于成为一个值得信赖的、能够进行深度协作的“专家伙伴”。

当然,GPT-5并非万能的,它仍然可能产生错误,也并非真正的通用人工智能(AGI)。但它的架构设计和能力演进,无疑为我们勾勒出了未来AI发展的更多可能性,例如在多智能体协同、自主工具使用等方面。

相关资料:

百科 GPT-5

《Prover-Verifier Games improve legibility of LLM outputs》

《From Hard Refusals to Safe-Completions: Toward Output-Centric Safety Training》