【物联网】什么是 Arduino Nano 33 IoT?

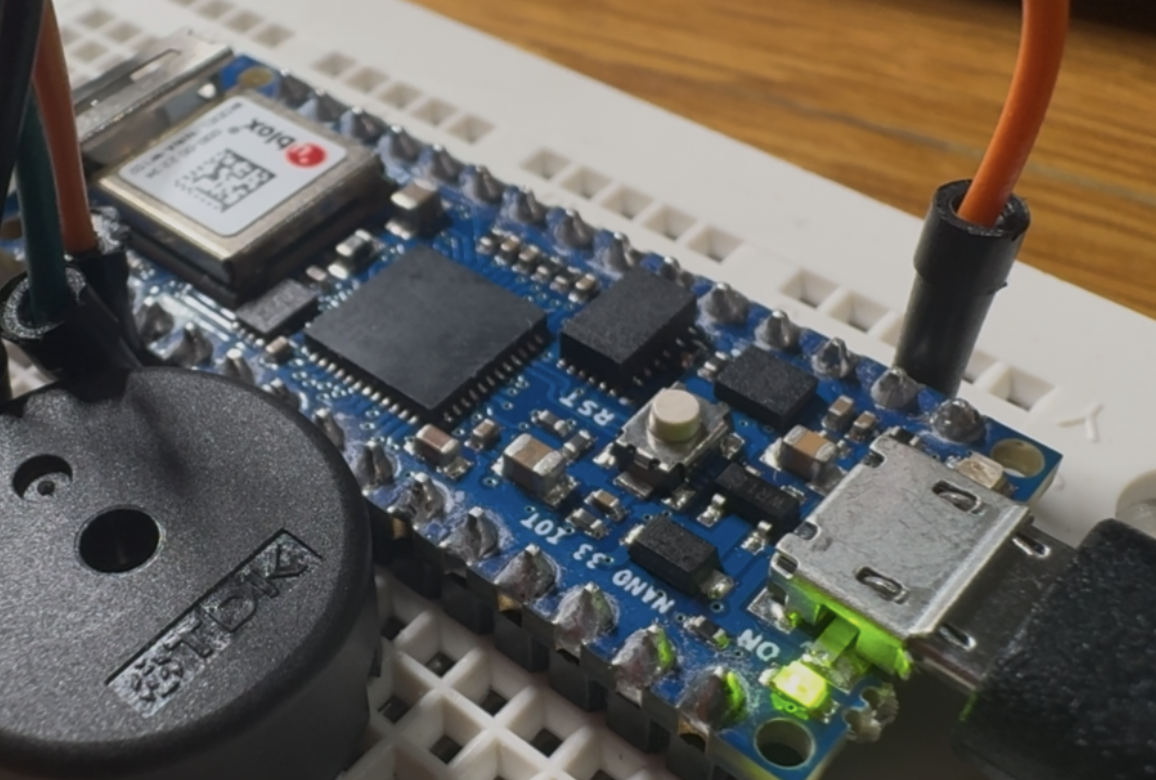

从图上几个特征可以确认:

板子正面写着 “Nano 33 IoT”(在 USB-C 接口附近丝印)。

左上角的银色模块是 u-blox NINA-W102 → 这是 WiFi + BLE 芯片,是 Nano 33 IoT 的标志性配置。

板载的 Micro-USB 接口(新款部分版本也有 Type-C)。

板子非常小巧,适合插在面包板上做 IoT 实验。

1. 什么是 Arduino Nano 33 IoT

-

这是 Arduino 官方的一块物联网开发板,体积很小(和常见的 Nano 差不多),但功能更强。

-

内置了:

- BLE (Bluetooth Low Energy) → 可以和树莓派、手机等设备无线通信。

- WiFi 模块 (NINA-W102) → 支持直接连互联网/云端。

- 加速度计/陀螺仪 (IMU, LSM6DS3) → 用来检测运动。

- 标准 Arduino 脚位 → 可以接传感器(如 DHT-11 温湿度传感器)。

-

优点:低功耗、专为 IoT 应用设计、方便和 Raspberry Pi/MQTT 云服务结合。

2. 为什么在你的项目(Assessment 1)里选择它

根据 Prac 5 和 Assessment 1 的要求 :

-

你的任务是 做一个端到端 IoT 数据管道:

- 上行:DHT-11 → Arduino Nano 33 IoT (BLE) → Raspberry Pi → MQTT (AWS)

- 下行:MQTT (LED_ON/OFF) → Raspberry Pi → Arduino Nano 33 IoT (BLE) → 控制 LED

-

所以 Nano 33 IoT 的作用就是“中间节点”:

- 一方面采集物理世界的数据(温湿度传感器)。

- 一方面充当 BLE 外设,把数据交给 Pi,再上传到云端。

- 同时还能作为 执行器(actuator)控制点,比如接受 LED 开关命令。

如果换成其他 Arduino(比如 Uno),没有自带 BLE/WiFi,就必须外接模块,麻烦很多;而 Nano 33 IoT 自带 BLE,很适合教学和 IoT 入门实验。

3. 怎么方便理解

你可以把整个系统想象成一个 “物联网小循环”:

- Nano 33 IoT = 小型 IoT 节点

就像智能手环、温度计、灯控开关的“大脑”。 - Raspberry Pi = 本地网关

把 BLE 数据转成互联网协议(MQTT)。 - AWS MQTT = 云端

存储和分发消息。

现实生活中的应用:

- 智能家居 → 温湿度传感器控制空调/加湿器;云端命令控制 LED 灯。

- 环境监测 → 工厂、农业里部署 Nano 33 IoT 采集数据,通过网关上传到云端。

- 可穿戴设备 → Nano 33 IoT + IMU 模块 → 健康监测、运动追踪。

4. 你作业1中的代码和它的关系

在 Nano33_DHT_BLE.ino 里:

#include <ArduinoBLE.h>

→ 用到 Nano 33 IoT 的 BLE 功能。BLEService envService(...)

→ 定义一个 BLE 服务,模拟“设备特征”。BLEStringCharacteristic dhtCharacteristic(...)

→ 上行(传感器数据)。BLEStringCharacteristic ledCharacteristic(...)

→ 下行(命令控制 LED)。dht.readHumidity()/dht.readTemperature()

→ 通过 DHT-11 传感器采集环境数据,依附在 Nano 33 IoT 上。digitalWrite(LED_PIN, HIGH/LOW)

→ 控制 Nano 33 IoT 的板载 LED,相当于执行器。

这些部分就是 Assessment 1 对 Nano 33 IoT 的使用核心:

它既是 传感器网关(collect data via DHT-11 & send via BLE),也是 执行器接口(接收云端命令 → 控制 LED)。

✅ 总结一句话:

Arduino Nano 33 IoT = “边缘节点”,负责把物理世界的温湿度传感器数据采集并通过 BLE 上传,同时接收下行命令控制 LED。没有它,你的项目就没法完成从“传感器 → 云端 → 执行器”的 IoT 闭环。