指纹手机应用核心技术解析:从识别到智能交互

作为移动设备生物识别的主流方案,指纹识别技术已深度融入智能手机的核心体验。从最初的物理按键解锁到如今的屏下光学 / 超声波识别,指纹技术的每一次迭代都推动着手机交互方式的革新。本文将从技术原理、核心模块、安全机制及前沿趋势四个维度,深入解析指纹手机应用的核心技术,为开发者提供系统性参考。

一、指纹识别技术底层原理

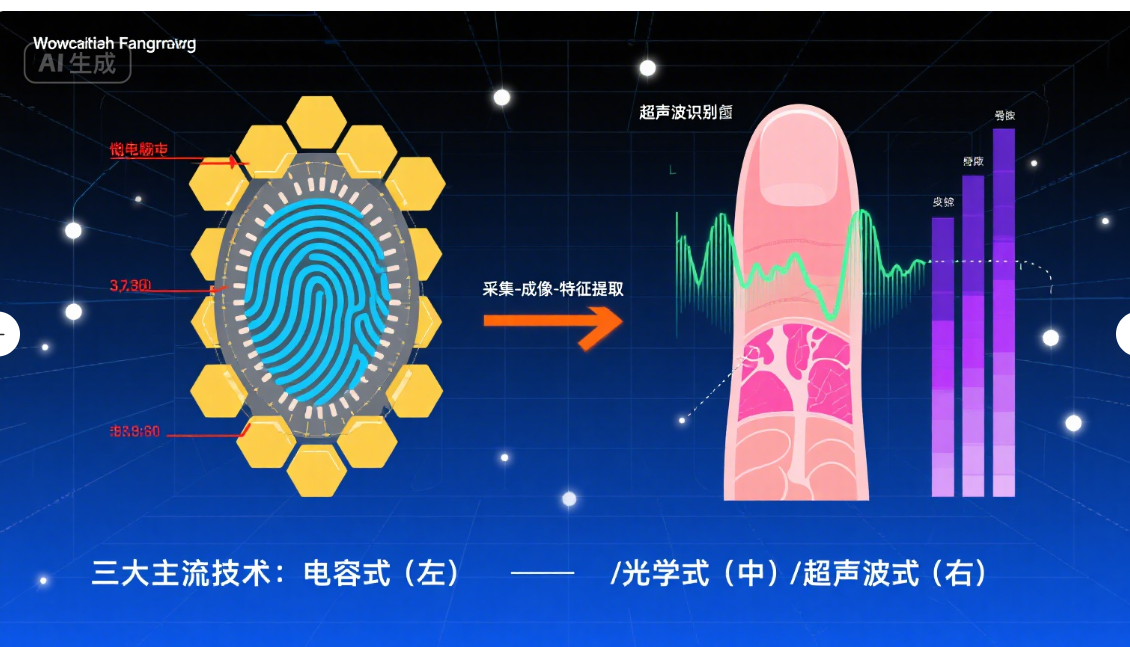

指纹识别的本质是通过采集手指表面的纹路特征并进行数字化比对,实现身份验证。目前手机端主流技术方案可分为三类,其核心原理各具特色:

1. 电容式指纹识别

这是应用最广泛的传统方案,其核心是电容传感器阵列(通常由数十万微型电容组成)。当手指按压传感器时,指纹的凸起(嵴)与凹陷(谷)会导致电容值差异 —— 嵴与电极距离近,电容值大;谷与电极距离远,电容值小。传感器通过检测这些微小电容变化(精度可达微米级),生成原始指纹图像,再经 AD 转换为数字信号。

优点:功耗低(待机电流通常 < 10μA)、识别速度快(<300ms);缺点:对干湿手指敏感,需物理接触。

2. 光学指纹识别

主流屏下方案之一,采用微型 CMOS 图像传感器配合红外光源工作。当手指按压屏幕时,红外光穿透盖板(玻璃 / 陶瓷)照射指纹,嵴反射光线强,谷反射光线弱,传感器捕捉这种光强差异形成指纹图像。

新一代光学方案引入OLED 屏幕自发光技术(无需额外光源),通过屏幕像素点发出的光线照射指纹,配合屏下传感器阵列实现更薄的模组设计(厚度可 < 0.3mm),目前已支持全屏任意位置识别。

3. 超声波指纹识别

高端机型采用的进阶方案,通过压电传感器发射高频超声波(10-20MHz)穿透手指表层,利用不同组织(皮肤、汗液、骨骼)的声阻抗差异形成反射波,再通过算法重构 3D 指纹模型。

优势在于:可穿透较厚盖板(支持玻璃、陶瓷、皮革等材质),不受水、油污影响,且能捕捉指纹皮下毛细血管分布等深度特征,抗伪造能力更强。

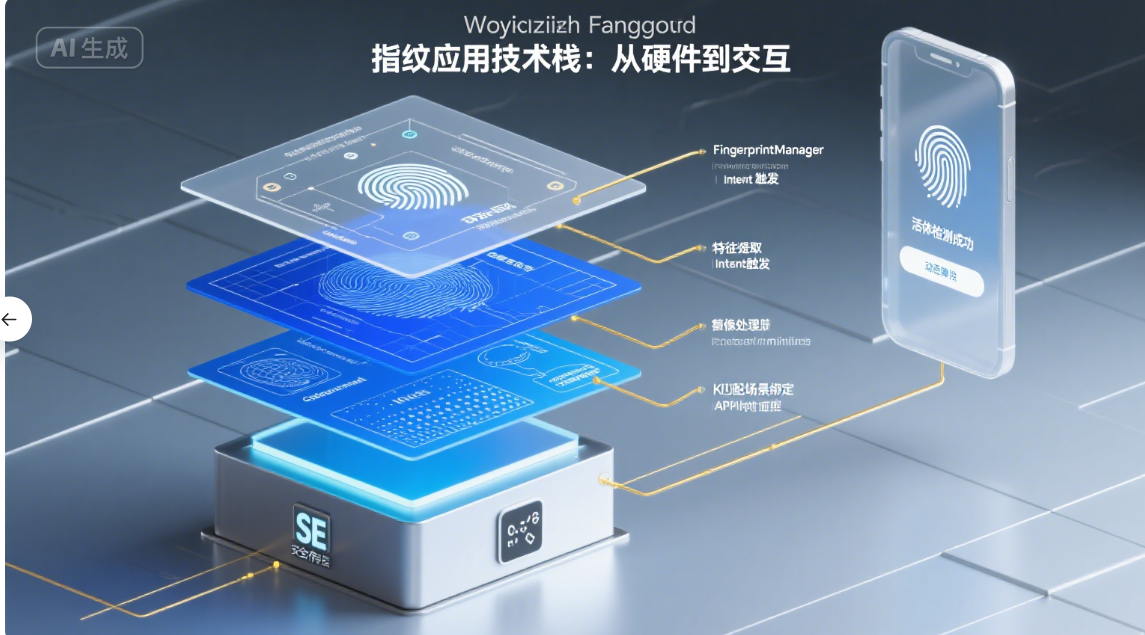

二、核心技术模块与实现

指纹手机应用的技术闭环包含四个核心模块,各环节的技术优化直接影响用户体验:

1. 指纹采集模块

- 传感器硬件:关键参数包括分辨率(500-1000dpi)、有效采集面积(主流 15-20mm²)、信噪比(>50dB)。例如,三星 Galaxy S23 采用的超声波传感器分辨率达 640dpi,可捕捉 2000 + 特征点。

- 自适应调节:通过动态调整发射功率(光学 / 超声波)或采样频率(电容式),应对不同手指状态(干燥、潮湿、磨损),采集成功率提升至 99% 以上。

2. 图像处理与特征提取

- 预处理算法:包括图像增强(去除噪声、填补断裂纹路)、归一化(校正旋转 / 缩放偏差)、二值化(区分嵴谷)。主流采用 Gabor 滤波提取纹路方向特征,结合小波变换增强细节。

- 特征点提取:聚焦指纹的 minutiae 特征(端点、分叉点、环点等),每枚指纹可提取 50-100 个稳定特征点,通过坐标、方向角等参数量化描述。

3. 匹配与决策引擎

- 匹配算法:分为基于特征点的比对(主流方案,计算量小)和基于纹理的全局比对(抗干扰性强)。采用 K 近邻(KNN)或支持向量机(SVM)算法,计算特征点匹配度(阈值通常设为 70%)。

- 活体检测:多模态融合方案 —— 光学方案检测血红蛋白吸收特性,超声波检测皮肤弹性,电容式检测温度变化,有效抵御硅胶、3D 打印等伪造指纹。

4. 安全存储与加密

- TrustZone 隔离:指纹模板存储于手机 SE(安全芯片)或 TEE(可信执行环境),与主系统物理隔离,即使 Root / 越狱也无法读取。

- 模板加密:采用 AES-256 加密算法,且每次匹配时生成临时特征码(不直接使用原始模板),防止模板被窃取复用。

三、与自动化操作的技术融合

随着手机智能化发展,指纹识别已从单一解锁功能升级为智能交互触发点,其与自动化操作的融合依赖以下技术:

1. 指纹 ID 与场景绑定

通过系统级 API(如 Android 的 FingerprintManager、iOS 的 LocalAuthentication),将不同指纹与预设场景关联。例如:

- 食指指纹解锁后自动启动工作模式(打开邮箱、静音通知)

- 中指指纹触发快捷支付(调用支付宝 / 微信支付接口)

实现原理是在指纹匹配成功的回调函数中,触发预设的 Intent(Android)或 URL Scheme(iOS),调用对应应用组件。

2. 行为模拟的指纹上下文感知

结合传感器数据(加速度计、陀螺仪)和指纹操作特征(按压力度、持续时间),构建用户行为模型。例如:

- 检测到 “用力按压指纹 + 手机平放”,判断为用户需要快速记录便签,自动打开备忘录

- 连续两次指纹解锁间隔 < 3 秒,判定为误触,抑制后续自动化操作

3. 跨应用自动化权限管理

通过系统权限框架(如 Android 13 的运行时权限分组),实现指纹验证后的权限临时释放。例如:

- 指纹验证通过后,临时授予自动化脚本 “发送短信” 权限,完成验证码自动填写

- 验证失败时,触发权限回收机制,防止恶意脚本滥用

四、技术挑战与前沿趋势

现存技术痛点

- 极端环境适应性:低温(<0℃)导致手指干燥,识别成功率下降至 60% 以下;水下场景仍无法可靠工作。

- 隐私计算冲突:本地化识别(保障隐私)与云端协同(提升准确率)的平衡尚未突破。

- 抗攻击成本:高端伪造手段(如注入指纹特征的 3D 打印膜)可绕过部分活体检测,攻防成本不对等。

未来技术方向

- 多模态融合:将指纹与掌纹、心率、血氧等生物特征融合,构建多维身份验证体系,错误拒绝率(FRR)可降至 0.1% 以下。

- 量子加密防护:采用量子密钥分发(QKD)技术保护指纹模板传输,抵御量子计算破解风险。

- 柔性传感器:研发可贴合曲面屏幕的柔性压电材料,实现真正的 “全曲面指纹识别”。

- AI 自适应学习:通过联邦学习训练指纹模型,在保护数据隐私的前提下,持续优化不同人群(老人、儿童、特殊职业者)的识别效果。

结语

指纹识别技术已从 “解锁工具” 进化为手机智能交互的 “神经节点”,其核心技术的突破直接推动移动设备向更安全、更懂用户的方向发展。对于开发者而言,深入理解传感器原理、算法优化与安全机制,是打造下一代指纹交互应用的关键。随着物联网与智能家居的普及,指纹技术还将延伸至设备互联认证领域,开启 “一指纹通” 的全场景智能时代。

(欢迎在评论区交流指纹技术开发经验,或探讨具体场景下的技术落地难点。)