BA 楼宇自控系统 + AI:重构楼宇设备管理的 “智能决策” 体系

BA(Building Automation System,楼宇自控系统)作为建筑设备的 “自动化中枢”,负责对空调、通风、给排水、照明、变配电等设备进行集中监控与基础调节;而 AI(人工智能)的深度融入,打破了 BA 系统 “依赖固定规则、缺乏自主优化” 的局限,通过数据学习、预测分析与动态决策,让 BA 从 “自动化控制” 升级为 “智能化自治”,实现楼宇设备运行的 “节能化、精准化、预判化”。

亚川科技20年专注于IBMS系统集成3D可视化数字孪生管理平台、建筑设备一体化监控系统、建筑设备管理系统、楼宇自控DDC系统、冷热源群控系统、空气质量监控系统、智能照明系统、能源能耗管理系统、FMCS厂务信息管理系统,DCIM数据中心基础设施管理系统、空气流向管理系统、消防防排烟一体化监控系统。

一、BA+AI 的核心融合逻辑:从 “被动响应” 到 “主动优化”

传统 BA 系统的控制逻辑是 “传感器数据→对比预设阈值→执行固定动作”(如温度高于 26℃则开启空调制冷),仅能应对简单、稳定的场景;而 AI 通过 “数据驱动决策”,重构了 BA 的运行链路:

数据层(BA 采集):BA 系统通过传感器、智能仪表实时采集设备运行参数(如空调回风温度、水泵压力、照明能耗)、环境数据(室外温湿度、CO₂浓度)、使用数据(人员密度、设备启停频次),为 AI 提供 “全维度原始素材”;

决策层(AI 分析):AI 算法(如 LSTM 时序预测、强化学习、随机森林)挖掘数据规律,生成动态优化策略 —— 例如预测 “3 小时后会议室人流增加,冷负荷需提升 20%”,或识别 “水泵振动频率异常,可能 7 天后出现故障”;

执行层(BA 落地):AI 将决策转化为具体控制指令(如调整空调水阀开度至 65%、降低水泵运行频率至 40Hz),通过 BA 系统驱动设备执行,同时接收 BA 反馈的执行结果(如 “温度降至 25℃,能耗降低 15%”),迭代优化模型。

二、AI 为 BA 系统赋能的关键应用场景

1. HVAC 系统(空调 / 通风):从 “按阈值控” 到 “按需供能”

HVAC 是楼宇能耗占比最高的系统(约 50%-60%),传统 BA 依赖固定参数调节,易出现 “过冷 / 过热” 或 “负荷错配”。AI 结合 BA 的优化体现在:

负荷预测与提前调节:

AI 融合历史 HVAC 运行数据、天气 API、楼宇使用日历(如工作日 / 周末、会议预约),精准预测未来 1-24 小时的冷 / 热负荷。例如:写字楼 BA 系统在 AI 指导下,提前 1 小时启动冷水机组预冷(针对上班高峰),避免 “临时满负荷运转” 导致的能耗激增;下班前 1 小时逐步降低负荷,单区域日节电可达 30 度。

动态温控与舒适度平衡:

传统 BA 按 “全区域统一温度” 控制(如全楼设 26℃),AI 则通过 BA 采集的人员密度数据(摄像头 / WiFi 探针)、日照强度,生成差异化策略:

朝南办公区因日照强,AI 指令 BA 将设定温度调至 25℃;

会议室人数从 5 人增至 20 人,AI 实时计算散热增量,指令 BA 提升送风量 20%,避免温度骤升。

某商业楼宇案例显示,该模式使 HVAC 能耗降低 20%-25%,温度达标率从 72% 升至 98%。

2. 设备故障预测:从 “故障报警” 到 “提前预警”

传统 BA 仅能在设备参数超阈值时报警(如水泵电流过载),常导致 “报警即故障”,维修成本高、影响运营。AI 结合 BA 的高频数据(每秒 1-10 次采样),实现 “早期预警”:

异常模式识别:AI 通过训练 “设备正常运行模型”,识别微小偏差 —— 如风机振动频率从 120Hz 变为 122Hz 且持续升高、水泵出口压力波动幅度增加 5%,这些偏差远未达到 BA 的报警阈值,但可能是轴承磨损的早期信号;

寿命预测与维护建议:基于 BA 采集的设备累计运行时长、负荷波动、环境湿度等数据,AI 预测设备剩余寿命(如 “冷水机组压缩机剩余运行寿命约 800 小时”),并指令 BA 调整运行参数(如降低负荷至 80%)延缓老化,同时推送维护计划(“建议 30 天内更换轴承”)。

数据显示,该模式使设备突发故障减少 60%,维护成本降低 35%,BA 系统的故障响应时间从 “小时级” 缩至 “分钟级”。

3. 能耗动态优化:从 “固定节能” 到 “实时最优”

传统 BA 的节能逻辑是 “固定时段降负荷”(如下班后关闭部分照明、空调温度调高 2℃),但实际能耗受实时因素(如突发降雨、临时加班)影响,固定策略易出现 “节能与体验冲突”。AI 结合 BA 实现 “动态平衡”:

峰谷电价与碳排套利:AI 对接电网峰谷电价(外部数据)与 BA 的能耗数据,在电价高峰时段(10:00-15:00),指令 BA 降低非核心区域(如空置办公室)空调负荷,同时保证人员密集区舒适度;

绿电联动调度:若楼宇配备光伏 / 储能系统,AI 通过 BA 监测光伏出力(如正午日照强,光伏出力达 80%),指令 BA 优先使用绿电供电,多余电量存入储能;阴天光伏出力不足时,先调用储能,再补充电网电,绿电利用率提升 30% 以上。

4. 空间使用自适应:从 “统一控制” 到 “场景匹配”

楼宇公共空间(会议室、大堂、走廊)的使用具有随机性,传统 BA 按 “最大需求” 预设设备运行状态(如会议室无论是否使用均保持基础照明和通风),造成浪费。AI 结合 BA 实现 “空间状态感知 - 控制联动”:

通过 BA 接入的人体红外传感器、门禁数据,AI 识别空间使用状态(如 “3 楼会议室未来 1 小时无预约且当前无人”),指令 BA 关闭该区域照明、降低通风频率(仅保留最低新风量);

当会议室突然被临时占用(门禁卡刷开),AI 在 10 秒内指令 BA 启动照明(亮度 70%)、开启空调(按当前人数调节风速),避免人工操作延迟。

三、BA+AI 的技术落地关键

数据互通:打破 “信息孤岛”

BA 系统需升级为 “边缘智能 BA”,支持更高频率数据采集(从传统 1 分钟 / 次提升至 1 秒 / 次),并通过 BACnet、Modbus 等协议与 AI 平台实时通信,确保数据传输延迟≤1 秒,避免 “决策与执行脱节”。

算法轻量化:适配 BA 控制需求

AI 模型需在云端用历史大数据(1-3 年楼宇运行数据)训练,再压缩为 “边缘轻量化版本”(参数减少 70% 以上),嵌入 BA 控制器或边缘服务器 —— 例如将 “负荷预测模型” 压缩后部署至 BA 的空调控制模块,确保控制指令响应在 1 秒内完成,满足实时性需求。

人机协同:AI 辅助而非 “替代人工”

保留人工干预通道:AI 生成的关键控制指令(如 “关闭某区域空调”“停机维修”)需经管理员审核,避免算法误判(如极端天气下模型失效);同时,通过可视化界面展示 AI 决策逻辑(如 “为何预测该设备故障”),让运维人员理解并可调整模型参数。

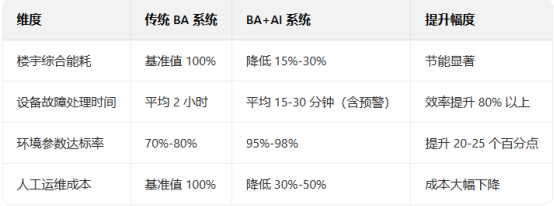

四、核心价值:从 “效率提升” 到 “模式革新”

结语:BA+AI—— 楼宇自控的 “智能进化”

BA+AI 的融合,本质是让楼宇设备管理从 “机械化执行” 转向 “智能化思考”。传统 BA 解决了 “人工操作繁琐” 的问题,而 AI 则解决了 “固定规则不灵活” 的痛点,两者结合实现 “感知 - 分析 - 决策 - 执行” 的全流程闭环。

随着 AI 算法轻量化、边缘计算成本降低,这种模式将成为新建楼宇的标配,并逐步渗透至老旧楼宇改造 —— 未来,BA 系统在 AI 的赋能下,不仅能自主优化单设备运行,更能联动安防、电梯、能源系统,让楼宇成为 “会思考、能进化” 的智能生命体,为智慧城市与 “双碳” 目标提供核心技术支撑。