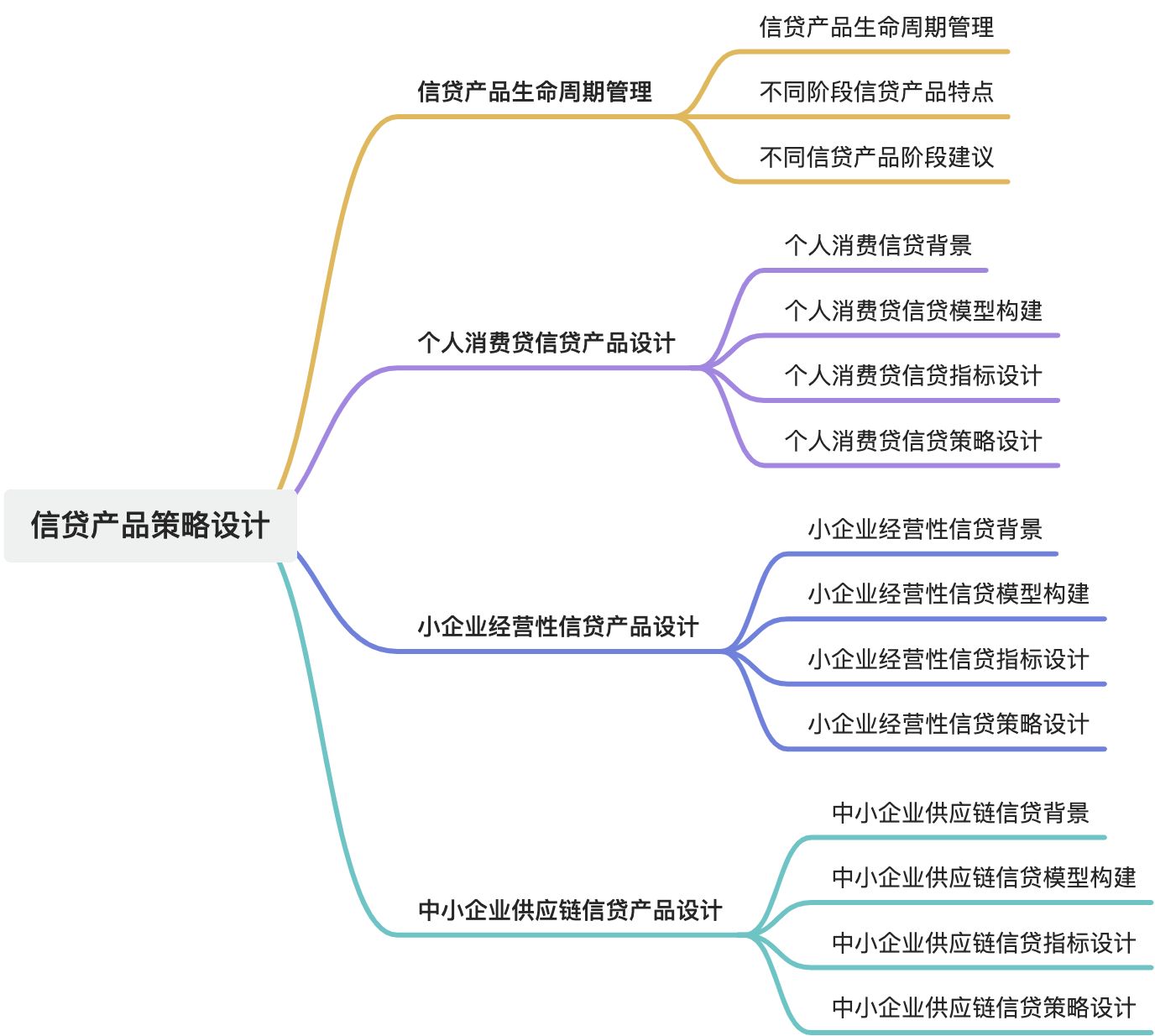

信贷策略域——信贷产品策略设计

摘要

本文主要探讨了信贷策略域中的信贷产品策略设计,涵盖了信贷产品生命周期管理、个人消费信贷产品设计、小企业经营性信贷产品设计以及中小企业供应链信贷产品设计等内容。文章详细阐述了信贷产品生命周期的四个阶段及其特点,并针对不同阶段的产品提出了相应的措施建议。在小企业经营性信贷产品设计部分,重点介绍了模型构建、指标设计、策略设计以及授信审批框架与流程,强调了通过多种数据衡量小微客户收入的重要性以及小企业经营性贷款模型在控制信贷风险、提升审批通过率方面的作用。

1. 信贷产品生命周期管理

1.1. 信贷产品生命周期

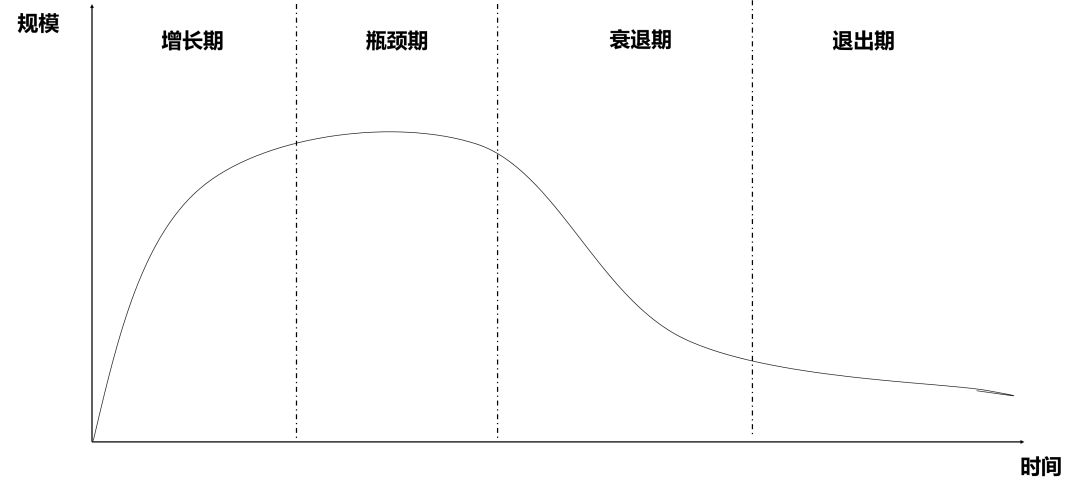

根据产品上线之后的时间和产品规模,个人信贷产品的生命周期可以分为增长期、瓶颈期、衰退期和退出期。

- 增长期:处于增长期的个人信贷产品刚刚进入市场,此时业务规模从0开始实现增长,随着产品营销的深入,业务投放逐步增加,贷款规模快速增长。但由于产品营销效能最终会达到定点,虽然贷款规模仍呈现增长的趋势,但是增速逐步减缓。

- 瓶颈期:处于平静期的个人信贷产品投放端增长达到定点,但进入到个人信贷产品还款端的还款规模不断增加,当投放端与还款端达到平衡的时候,个人信贷产品的规模将达到定点不再增长。

- 衰退期:处于衰退期的产品由于还款规模的快速增长,而投放端不再增长,甚至由于市场竞争情况投放端出现衰减的情况,此阶段的个人信贷产品规模将出现余额下降的情况。

- 退出期:当产品在市场中竞争优势不再,会采取逐步退出市场的措施,在此阶段的贷款规模将降低到最低点,此时的贷款规模将只剩下待清收的不良贷款。

1.2. 不同阶段的信贷产品呈现出的特点

- 增长期内的产品特点:处于增长期的产品刚刚进入到市场,具有刚进入市场的领先优势,申请贷款客户的数量快速增长,贷款规模也快速增长。而此阶段的产品风险表现尚未进入表现期,产生的逾期以及不良贷款极少。贷款的利息收入随着贷款规模的增加逐步增加。

- 瓶颈期内的产品特点:随着市场中同类竞品逐步进入市场,同时机构自身的营销产能已经完全释放,此阶段产品投放与还款逐步区域相等,此时存量客户开始进入风险表现,逾期贷款和不良贷款开始出现,并逐步增加。

- 衰退期内的产品特点:此阶段客户还款量快速增加并超过产品投放,余额出现逐步降低的情况,而此时产品风险表现的更加完整,逾期贷款和不良贷款快速出现,产品的逾期率和不良率快速增长。

- 退出期内的产品特点:此阶段正常类的贷款余额降低到0,存量的贷款规模最终将全部是不良贷款,并长期达到稳定,随着催收回款和不良贷款的核销,产品规模最终降低到0,完全退出市场。

1.3. 产品不同阶段的表现建议采取的措施

1.3.1. 针对增长期内的信贷产品

在此阶段的产品刚刚进入市场,应该找到目标客群,加大营销宣传力度,并快速占领市场和贷款营销渠道;风控端应关注此阶段贷款营销客户的通过率和客户还款过程中的早期逾期指标,快速迭代前筛规则,保证产品通过率在市场中具有一定的市场竞争力的同时,规避欺诈风险的出现。

1.3.2. 针对瓶颈期内的信贷产品

此时产品具有一定的风险表现数据,风控端应根据风险表现验证风险策略的有效性,针对表现好的产品应适当放宽风险策略,确保产品在同类竞品中的竞争优势,针对表现差的产品应快速收紧风险策略,防止信用风险的进一步扩大。由于此阶段存量营销产能已经完全释放,营销端应寻找新的营销增长点,或迅速找到新的目标客户群体,实现营销端的二次增长。

1.3.3. 针对衰退期内的信贷产品

此阶段营销端应根据已有数据表现的客户对优质客户进行客户画像,并挖掘存量客户的复购需求,集中在优质客群中加大产品投放力度;而由于此阶段产品的市场竞争已经进入到白热化,新增客群的资质将出现下沉的情况,风控端应收紧新客户申请的风险策略,降低新客户投放风险。

1.3.4. 针对退出期内的信贷产品

此阶段的产品重点应放到催收回款环节,采取电话、现场、委外、诉讼等方式进行对不良客户的催收,同时,探索ABS、债权转让等方式整体将存量资产进行打包在市场中流通。

2. 个人消费信贷产品设计

2.1. 个人消费信贷背景

2.2. 个人消费信贷模型构建

2.3. 个人消费信贷模型指标设计

2.4. 个人消费信贷策略设计

3. 小企业经营性信贷产品设计

3.1. 小企业经营性贷款背景

各家银行根据当地经济特色、政策倾向、银行风险偏好设计出多场景的普惠产品,不同场景下风险模型各异。根据行业经验将市场普惠产品按照额度大致分为三类:个人经营性贷款、小企业经营性贷款、中小企业供应链贷款。

其中,小企业经营性贷款一般配合企业流水或税务信息与企业主实控人个人信息为风险预测主体。其特点主要为:

- 贷款额度200万-500万。

- 无抵押贷款,需提供企业运营数据或税务数据,配合企业主或实控人信息共同作为数据来源。

- 企业运营数据或税务数据应用较大,常应用于税贷、发票贷、烟草贷、鲜花贷(统一交易平台类型)。

- 线上审批加人工核准

3.2. 小企业经营性贷款模型构建

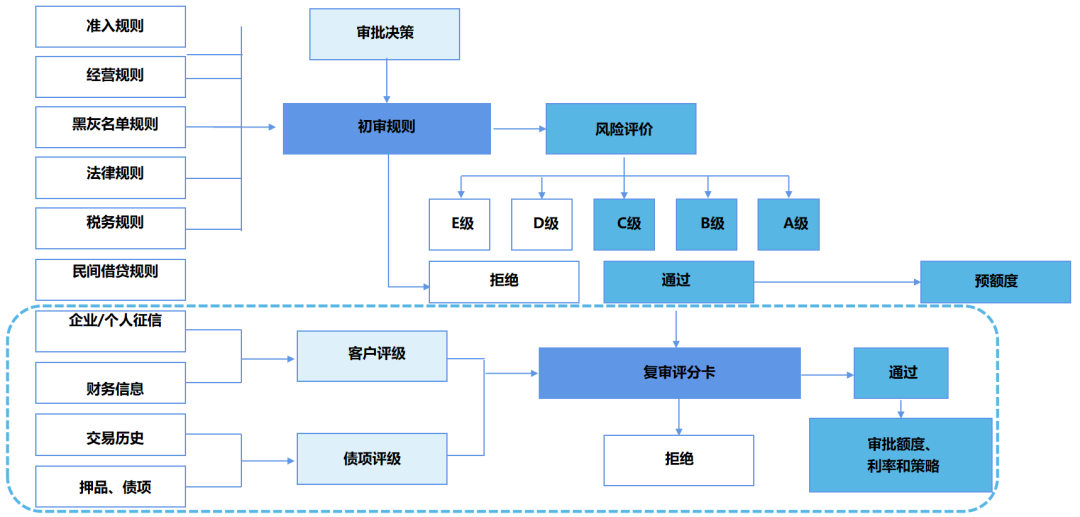

考虑到小企业经营性贷款的风险,银行通常会选择建立如下贷款模型,从多方面评价筛选客户。模型构建从多维度数据的收集出发,对客户的财务信息、客户信息、征信信息、流水数据、税务数据、和交易历史进行收集,形成客户信用评级和企业经营评级两套评级体系。结合债项评级和客户评级的结果,筛选出低风险优质客户开展信贷业务,对两项评级结果分数均不高的客户不予受理,对仅一项评级结果好的客户合适定价。

以税务数据为例,在本模型中,主要包含以下5类应用:

- 企业概况:企业基本信息、所属行业、纳税人类型、纳税信用等级等;

- 发票分析:进销对比分析、虚开发票风险、采购虚假发票风险等;

- 财务风险评估:基础指标分析、隐匿收入指标综合分析、虚增成本指标综合分析等;

- 税务风险评估:增值税税负率、企业所得税贡献率、企业所得税纳税调整增加率、企业所得税纳税调整减少率、印花税变动分析、资源税变动分析、房产税变动分析等;

- 财税票综合风险评估:税务申报收入、开票收入对比分析、增值税应纳税额与毛利比值分析等。

3.2.1. 小微企业真实收入模型设计

长期以来,如何衡量客户真实收入一直是小微业务中难以解决的问题,小微客户既不像公司类客户有规范的且经过审计的财务报表供金融机构评估公司的收入盈利情况,也不像个人消费金融业务中可以通过收入证明、社保数据、公积金数据判断客户真实的收入情况。而小微客户的收入则存在收入来源多、不稳定、难以统计的问题。

3.2.1.1. 收入流水数据

在2010年以前,多家城商行通过IPC模式开展小微金融业务的过程中,客户的银行流水是衡量客户收入的重要方式。

在当时小微商户线下经营的模式中,由于当时移动支付还不像如今普遍,客户经常会在当天结束经营时,将现金收入统一存入附近银行网点,而且当时跨行转账通常需要支付手续费,为了降低成本,小微商户通常会固定在一家银行开立账户作为自己经营的结算账户。

金融机构开展小微金融业务的过程中,要求客户提供最近6个月或者12个月的银行账户流水,剔除其他类型收入后,结合IPC模式中客户经理在现场对于客户如水电气表、现金表分析、出入库单或报关单的三表交叉验证,评估出客户经营收入的真实情况。

但随着跨行转账的手续费陆续减免以及移动支付的普及,小微商户的收入中POS机刷卡收入占比越来越高,随着不同银行对于POS机的推广,金融机构难以通过一家银行的流水对客户收入情况进行评估。因此,此时金融机构通过与银联进行合作,获取客户的POS机流水数据,像小微客户推出“流水贷”产品。

无论是银行流水还是POS机流水,都存在流水数据虚增甚至造假的欺诈风险,甚至在市场中滋生出个别不法机构利用替客户制造假流水获取利益,也因此流水贷产品最近几年逐步退出了市场。

随着支付宝与微信支付在小微商户经营过程中的广泛使用,区别于银联数据,支付宝与微信支付拥有强大的后台根据不同的支付场景推出适用于金融机构的数据产品,未来面向小微商户基于移动支付的新的流水贷产品也将越来越普及。

3.2.1.2. 发票数据

随着金税四期的全面推广,各行各业的发票数据全面推广电子化,金融机构通过发票数据可充分掌握企业经营各方面的真实情况。

金融机构通过与税控服务商对接、与各地税务局直接对接或者在获得客户授权的情况下模拟客户行为登录税务局系统的三种方式获得客户的发票数据,通过对发票数据的加工处理获得客户周期性上下游收入支出情况,由于银行获取客户发票数据的方式通常通过第三方机构或直接从税务局获取,不需要客户主动提交材料,可最大程度的避免客户提供假发票的欺诈风险。向小微客群推出“发票贷”产品。

例如某金融科技公司与某银行合作开展的“税票贷”产品中,在获得客户的授权后,金融科技公司通过RPA的方式从当地税务局系统重获得客户的发票数据,产品要求客户最近连续开票月份超过9个月,最近3个月开票额≥50W,最近12个月开票额≥200W,最近24个月开票额≥400W。符合条件的客户由金融科技公司推荐至银行,银行再结合客户的征信数据、三方数据为客户提供不超过300万的授信。

但符合发票贷要求的客户的必要条件是在税务系统中能过查询到客户的发票开立行为,也就是该产品无法覆盖基数更大的个体工商户、免税客户以及金税四期工程尚未覆盖的经济欠发达地区的客群,具有一定的客群局限性。

3.2.1.3. 订单数据

通过真实掌握小微客户的订单情况也可以评估客户的真实收入情况,在某小贷公司开展的电动车订单贷产品中,与电动车品牌核心企业合作,由核心企业提供订单数据,面相电动车各级经销商和下游商户提供授信。这类小微客户已经与核心企业存在稳定的合作关系,通常经营相对稳定;同时由核心企业提供订单也杜绝了客户订单造假的风险;加上贷款放款时通常金融机构直接放款至核心企业,也确保了客户用款场景的真实性。

但订单数据要与交易场景进行深度结合,各类场景的订单随着产业规模、交易周期等因素的变化难以提供标准化的订单贷产品,金融机构无法通过标准化的产品面向开放市场提供,而是需要深耕产业,拓展产业内核心企业并掌握产业内结算规律,需要包括获客成本、差异化研发成本、针对性解决方案成本等高昂的前期投入。目前通常是金融机构直接与产业内服务商进行对接合作,在产业内开展订单数据融资服务。

3.2.1.4. 其他类型数据

除了上述数据外,还有以下数据可以衡量客户的收入情况,但由于下述数据不是小微客户专属数据,在衡量小微客户收入过程中具有一定的局限性,因而无法广泛使用。

一是征信数据。某股份制银行推广的“新一贷”产品中,评估客户收入的方式是利用客户按揭房贷或者按揭车贷反算客户的收入,该产品的理论依据是根据不同地区政府发布的居民收入数据与人民银行发布的按揭房贷数据中,计算不同地区居民按揭房贷还款占收入的占比,而征信数据中的房供数据往往不存在造假风险,因此根据征信数据衡量客户的收入也是一种主要方式。

二是长期保单数据。长期寿险或重疾险缴存习惯与按期换贷的行为具有一定的相似性,客户寿险保单的缴存情况也可以反应出客户的还款行为,而目前倡导将收入的十分之一专门用来购买寿险或长期重疾险,因此保单数据在一定程度上也可以推算出客户的收入情况。但目前保单数据区别于征信数据,没有统一的数据来源,往往需要与各家保险公司进行对接,因此数据成本较高。

随着各行各业数字化进程的不断深入加上不断开放的政府数据,未来金融机构开展小微金融业务过程中评估客户收入的方式将越来越丰富,金融机构应该深耕各类型的小微商户在经营过程中的支付结算方式,进而找到信贷产品的切入点。

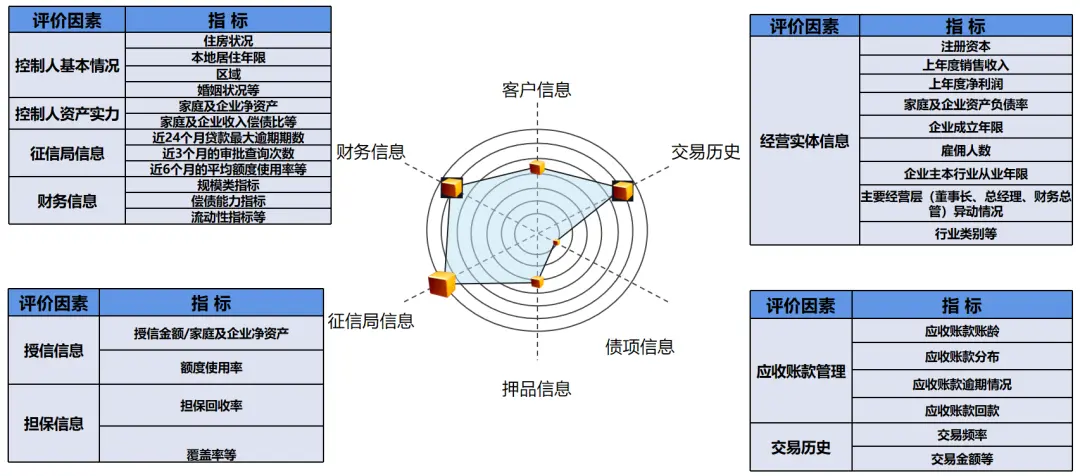

3.3. 小企业经营性贷款模型指标设计

对于小企业经营性贷款模型的指标设计,银行结合其实际经营业务开展情况,围绕客户信息、财务信息、交易历史、征信局信息、押品信息、债项信息6个维度,全方位构建模型。在各信息维度下,基于核心评价因素对指标进行分类分层管理。

以财务信息为例,小企业经营性贷款模型的财务指标主要从控制人基本情况、控制人资产实力、征信局信息、财务信息角度评价财务状况。各维度根据评价因素对指标进行分类分层管理。以财务信息为例,各评价因素指标构成如下:

- 控制人基本情况:住房状况、本地居住年限、区域、婚姻状况等;

- 控制人资产实力:家庭及企业净资产、家庭及企业收入偿债比等;

- 征信居信息:近24个月贷款最大逾期期数、近3个月的审批查询次数、近6个月的平均额度使用率等;

- 财务信息:规模类指标、偿债能力指标、流动性指标等。

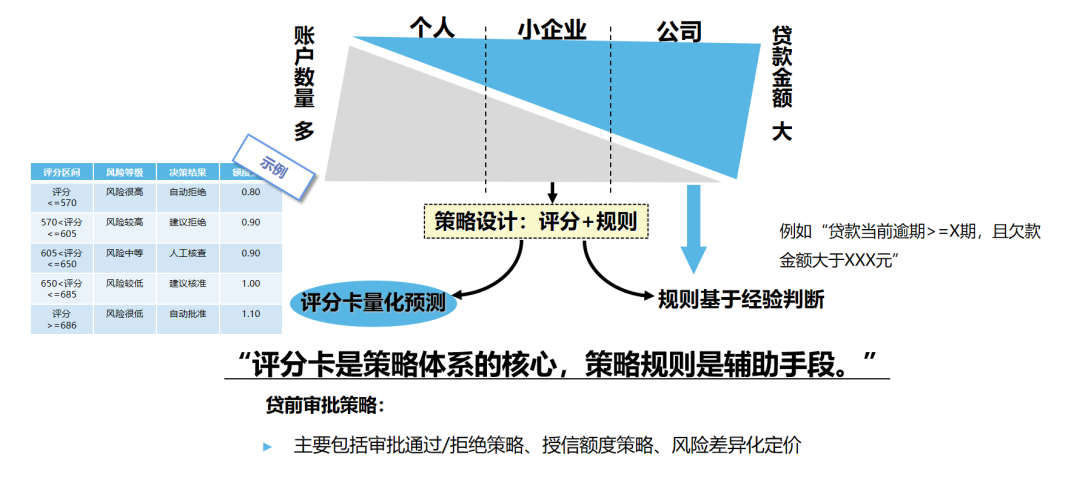

3.4. 小企业经营性贷款策略设计

在贷款策略方面,银行基于账户数量和贷款金额两方面设计策略,由评分和规则两部分构成。

- 个人借款人账户数量多贷款金额小,策略设计以评分卡量化预测为主;

- 大中型企业借款人账户数量少贷款金额大,策略主要依赖经验积累,做个性化设计;

相比前两者,小企业经营性贷款策略设计围绕评分加规则开展。“评分卡是策略体系的核心,策略规则是辅助手段。”评分部分,设计评分卡提供风险量化预测支持;规则方面,结合信贷经验判断。

3.5. 小企业经营性贷款授信审批框架与流程

在小企业经营性贷款审批框架和流程方面,商业银行在基础流程上添加了“复审评分卡”环节,可以为风险评价中优质客户提供精准评分,并且能够进一步为后续审批额度、产品设计和差异化定价策略提供科学量化支持。

小企业经营性贷款模型能够有效控制普惠金融信贷风险,通过对客户精准评分来提升信贷审批通过率,提供科学决策支持;并且能够更加精确服务到优质小微企业,推动普惠金融真正的惠及于民。

4. 中小企业供应链信贷产品设计

4.1. 中小企业供应链信贷背景

4.2. 中小企业供应链信贷模型构建

4.3. 中小企业供应链信贷模型指标设计

4.4. 中小企业供应链信贷策略设计

博文参考

- 《信贷域》

- 《互联网金融信贷》