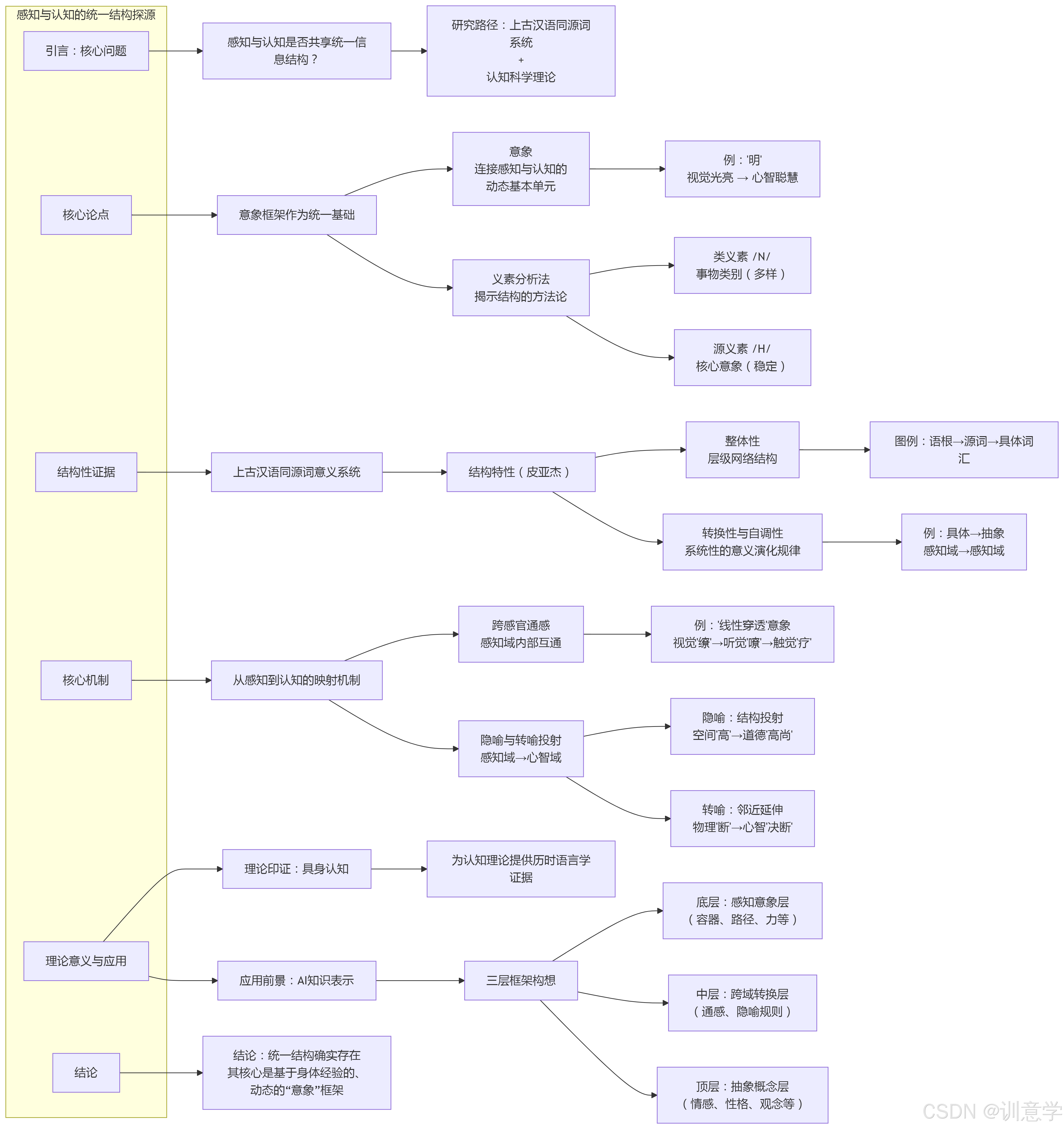

意象框架:连接感知与认知的统一信息结构分析——基于上古汉语同源词意义系统的词源学与认知语言学探索

引言:探寻感知与认知的统一结构

人类的感知世界(视觉、听觉、触觉等)与认知世界(情感、性格、观念等)看似泾渭分明,但它们之间是否存在一个统一、共享且普遍适用的信息结构作为基础?结合黄易青先生的《上古汉语同源词意义系统研究》及认知科学理论,本文旨在论证:这一统一结构确实存在,其核心是一种基于身体经验的、动态的“意象”(Image Schema)框架。

上古汉语同源词系统为我们提供了一个独特的窗口,观察古人如何通过语言构建从具体感知到抽象认知的桥梁。该系统并非词汇的简单堆砌,而是一个“具有系统性的、独立性的关系网络”,其变化的轨迹反映了“古人头脑中的,感知、认识和思维的发生和发展变化的轨迹”。通过分析这一系统,我们可以揭示连接感知与认知的底层编码机制。

一、 核心论点:意象框架作为统一信息结构的基础

核心结论认为,人类感知与认知世界共享一个基于意象的统一信息结构。在语言中,这一结构通过同源词的意义系统得以凝结和体现。其基本原理如下:

1.1 意象:连接感知与认知的基本单元

《上古汉语同源词意义系统研究》一书的核心创见在于,词源意义的本质并非静态的概念,而是一种动态的意象。意象是“古人理解事物特征的形成方式和过程的概括抽象的图像”。它源于身体与世界的互动,是一种跨越具体事物的、高度概括的认知图式。

源义素是主观对客观事物特征的理解,即源于客观的主观形象,从这个角度考虑,我们把它叫作“意象”。

——《上古汉语同源词意义系统研究》第147页

例如,“明”这个概念,既可以指代视觉上的光亮(感知),又可以引申为心智上的聪慧、洞察(认知)。连接这两个领域的,正是“清晰、无遮蔽、可通达”的共通意象。这种意象超越了单一的感官通道,成为构建更高级概念的基础。

1.2 义素分析法:揭示意象结构的方法论

为了科学地揭示这一结构,书中采用了义素分析法。该方法将词义分解为两个基本成分:

- 类义素 (/N/):指称词语所属的事物类别,如“霄”的/云霞类/,“梢”的/树木类/。类义素是多样的,体现了词汇应用的广度。

- 源义素 (/H/):指称词语核心的、源头的意义特征,即意象。如“霄”和“梢”共享的源义素是/末端渐小处/。源义素是稳定的,体现了词族内部的统一性。

通过这种“两分法”,我们可以清晰地看到,一个核心的意象(源义素)可以附着在不同的事物类别(类义素)上,生成一个庞大的同源词族,从而将不同领域的概念联系在一起。

二、 结构性证据:上古汉语同源词的意义系统

同源词意义系统并非杂乱无章,而是呈现出高度的结构性,这为意象框架的统一性提供了有力证据。其结构特征符合结构主义理论家皮亚杰(Piaget)提出的三大标准:整体性、转换性和自调性。

2.1 意义系统的层级性与网络结构

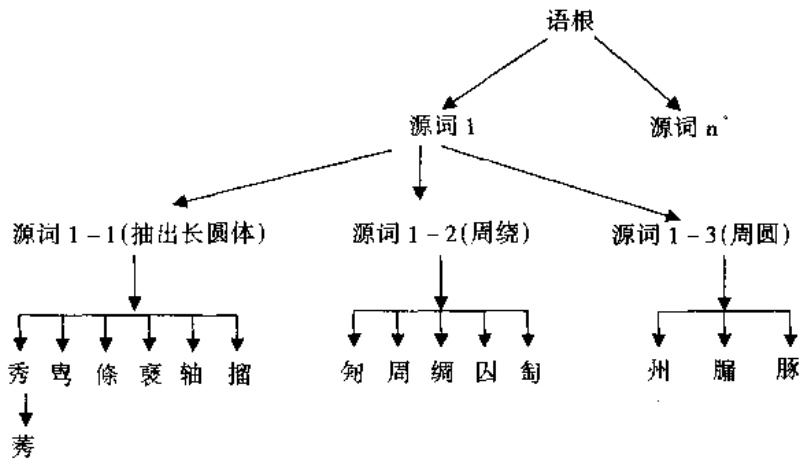

同源词的组织关系呈现出清晰的层次。从一个抽象的“语根”出发,通过派生形成多个“源词”,再由源词衍生出具体的词汇。这构成了一个由“网络的节目(意义元素)”和“网络的经络(相通关系)”组成的立体多层级网络。

图1:同源词族谱系形式示意图。此图展示了从抽象“语根”到具体词汇的派生关系,其中“抽出长圆体”、“周绕”、“周圆”等即为作为派生基础的意象(源义素)。

如图1所示,一个抽象的语根可以分化出具有不同意象的源词组。例如,“源词1-1”的核心意象是“抽出长圆体”,它统摄了“秀”(禾苗抽穗)、“条”(树木抽枝)等词;而“源词1-2”的核心意象是“周绕”,统摄了“绸”(缠绕)、“囚”(包围)等词。这种层级分明、关联有序的结构,体现了意义系统的整体性。

2.2 意义系统的转换规律

意义系统内部存在着动态的“转换规律”。意义并非静止不变,而是沿着特定的路径进行演化,如从具体到抽象,从一个感知域到另一个感知域。例如,书中探讨的“同源词的义通关系”,揭示了视觉、听觉、触觉等不同范畴之间,以及感知范畴与心智范畴之间的系统性转换路径。这种可预测的、有规律的转换,体现了系统的转换性与自调性,证明其背后存在统一的组织原则。

三、 核心机制:从感知到认知的映射路径

意象框架不仅构建了意义的结构,更重要的是,它揭示了从物理感知到抽象认知的具体映射机制。这一过程主要通过跨感官通感和隐喻/转喻投射完成。

3.1 跨感官通感机制:感知域的内部互通

不同感官模态并非孤立的,它们通过共享底层意象而相互连通。书中第五章“视听触味五种感觉范畴之间的义通关系”提供了大量证据。

通感反映的词义运动规律……听觉高频→视觉明亮→心智敏锐。

例如,一个“线性、穿透”的意象,在视觉上表现为“缭”(缠绕),在听觉上表现为“嘹”(声音清亮高亢),在触觉上则可能与“疗”(针刺治疗)相关。这种跨模态的同源现象表明,我们的感官系统在底层共享着一套更为基础的意象编码,这为所有感知经验的整合提供了可能。

3.2 感知域到心智域的转化:隐喻与转喻

抽象的认知概念(如情感、智力、道德)并非凭空产生,而是通过隐喻和转喻机制,从具体的感知经验中构建而来。书中第五章第四节“心智范畴与感觉范畴的意义关系”对此有深入分析。

- 隐喻投射 (Metaphorical Projection):将一个源域(通常是具体感知域)的意象结构,投射到一个目标域(通常是抽象认知域)。

- 空间意象 → 道德概念:如“高”的物理意象(空间上的高处)被投射到道德领域,产生了“崇高”、“高尚”等认知概念。

- 转喻延伸 (Metonymic Extension):基于同一意象或经验情境的邻近关系,实现意义的延伸。

- 物理动作 → 心理决断:如“断”最初指物理上的切断(触觉经验),其“分离、不可逆”的意象被延伸至心智领域,产生了“决断”、“果断”等表示认知行为的词。

这些映射路径系统地展示了抽象思维是如何根植于我们的身体感知和物理经验之中的,印证了具身认知理论的核心观点。

四、 理论意义与应用前景

对意象框架的分析,不仅为解答“感知与认知是否存在统一结构”这一根本问题提供了实证,也对认知科学和人工智能领域的知识表示具有重要启示。

4.1 对认知科学理论的印证

上古汉语同源词的研究成果,为具身认知(Embodied Cognition)理论提供了强有力的历时语言学证据。它清晰地表明,人类的理性、情感和语言等高级认知能力,并非脱离身体的纯粹计算,而是深深地扎根于我们的感官运动系统和与环境的互动经验之中。

4.2 对知识表示的启示

当前的人工智能,尤其在多模态理解方面,正面临如何融合不同来源信息(如图像、文本、声音)的挑战。意象框架理论为此提供了一个可行的解决方案:构建一个以意象为核心的、跨模态的知识表示框架。

这样一个框架可以设计为三层结构:

- 底层 - 感知意象层:包含一系列基础的、源于身体经验的意象图式,如“容器”、“路径”、“力”、“平衡”、“循环运动”、“线性穿透”等。

- 中层 - 跨域转换层:定义不同意象之间以及从感知到认知的转换规则,如通感规律、隐喻映射规则等。

- 顶层 - 抽象概念层:基于底层意象和中层规则,构建起复杂的抽象概念网络,如性格、情感、社会关系等。

这种知识表示方法,有望使机器能够像人一样,基于共通的感知经验来理解和推理抽象概念,从而实现更深层次的人工智能。

结论

综上所述,人类的感知世界与认知世界之间确实存在一个统一的信息结构基础。这个基础并非静态的符号系统,而是一个以意象为核心的、动态的、多层次的认知框架。上古汉语同源词的意义系统,如同一部活的语言化石,为我们完整地保存了这一结构的生成和演化轨迹。通过词源学与认知科学的交叉验证,我们不仅能更深刻地理解语言的本质,也能为构建更具通用性的人工智能知识体系提供坚实的理论基石。

主要参考文献:

黄易青. (2007). 《上古汉语同源词意义系统研究》. 商务印书馆.

本文所有核心观点、案例及引文均源自上述著作,并结合认知语言学及知识表示理论进行整合分析。

附件:

核心结论

存在统一的信息结构基础,即通过意象(Image Schema) 和意义运动规律构建的跨模态认知框架。这一结构在汉语词源系统中具体表现为:

- 意象作为感知与认知的桥梁

- 源义素(词源意义的核心)本质是对事物动态特征的抽象意象(文件第146-147页)。

- 例如“明”既表视觉光亮(感知),又引申为心智聪慧(认知),共享“清晰无蔽”的意象。

- 范畴化与转换规律

- 感知范畴(视、听、触、味、嗅)与心智范畴(智、情、意)通过隐喻映射和转喻延伸相互转化(文件第658页)。

- 如“坚”从触觉硬度(感知)→意志坚定(认知),依赖“抵抗外力”的意象跨域迁移。

- 系统化的结构主义支撑

- 意义系统具有层级性(个性词族→共性系统)和转换规律(如动态→形状→心智的衍生链),符合皮亚杰结构三要素(整体性、转换律、自调性)(文件第278-281页)。

具体证据与机制

1. 感知范畴的内部互通性

- 多模态同源:如“缭”(视觉缠绕)、“嘹”(听觉清亮)、“疗”(触觉针刺)共享“穿透性线性延伸”意象(文件第602-610页)。

- 通感规律:感官范畴间存在固定转换路径(如听觉高频→视觉明亮→心智敏锐),体现生理感知的统一编码基础(文件第610页)。

2. 感知到认知的映射机制

- 隐喻投射:

- 空间意象→心智概念:如“高”从物理高度→道德崇高(“高义”),依赖“上升超越”意象(文件第658页)。

- 转喻激活:

- 行为特征→心理状态:如“断”(触觉截断)→“决断”(心智果敢),以“分离动作”意象链接(文件第620页)。

3. 心智范畴的统合结构

- 性格、智力、情绪等共享动态过程意象:

- “敏”(智力敏捷)与“勉”(情绪勤勉)同源,核心意象为“快速持续运动”(文件第618页)。

- 对立统一规律:如“悟”(心智通达)与“寤”(觉醒)同源,体现“遮蔽→开明”的认知转换模型(文件第620页)。

理论意义

- 具身认知的印证

汉语词源系统证明:抽象认知(如“智”“情”)根植于身体经验(如“明”“坚”),支持Lakoff“具身心智论”。- 知识表示的启示

可构建意象驱动的多模态知识图谱:

- 底层:感知特征意象(如“圆周运动”“线性穿透”)

- 中层:跨域转换规则(通感/隐喻规律)

- 顶层:心智概念网络(性格/智力等范畴关联)

结论

人类感知世界与认知世界通过动态意象和意义运动规律形成统一的信息结构。这一结构在语言中凝结为词源意义系统,在认知中体现为从感官经验到抽象思维的连续性映射,为跨模态知识表示提供了可计算的框架基础。