交换机原理

文章目录

- 交换机工作原理:从数据帧转发到网络优化的每一步深度解析

- 第一步:初始化——交换机的“空白状态”

- 第二步:地址学习——构建MAC地址表的“记忆过程”

- 第三步:帧转发——根据地址表精准“投递”数据

- 第四步:冲突域隔离——解决“抢道”问题

- 第五步:MAC地址表老化——保持表项“新鲜度”

- 第六步:高级功能优化——从基础转发到智能管理

- 总结:交换机为何比集线器更高效?

- 交换机主要工作范围

- 交换机的实际应用

- 一、企业与办公网络

- 二、家庭与小型网络

- 三、数据中心与机房

- 四、监控与物联网场景

- 核心作用总结

交换机工作原理:从数据帧转发到网络优化的每一步深度解析

在局域网中,交换机就像一位精准的“交通指挥官”,让数据在设备间高效流转。它的工作过程看似简单,实则包含了地址学习、帧转发、冲突处理等多个关键步骤,每一步都暗藏精妙的设计逻辑。

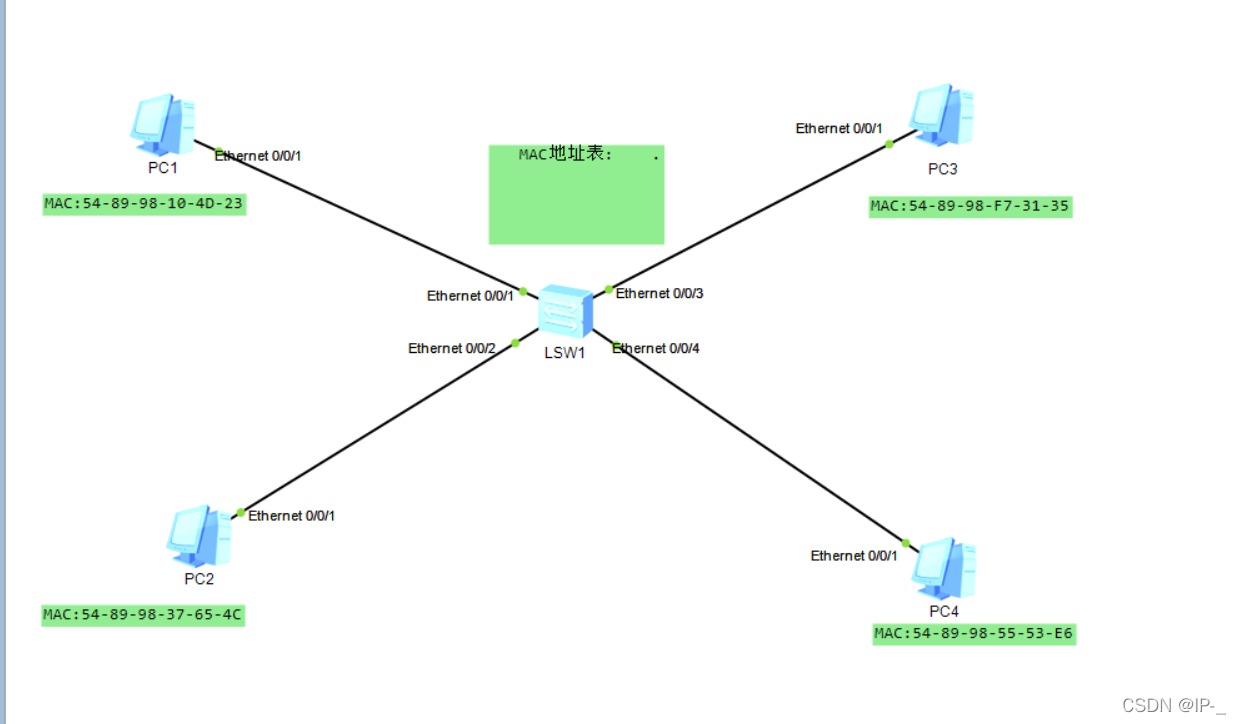

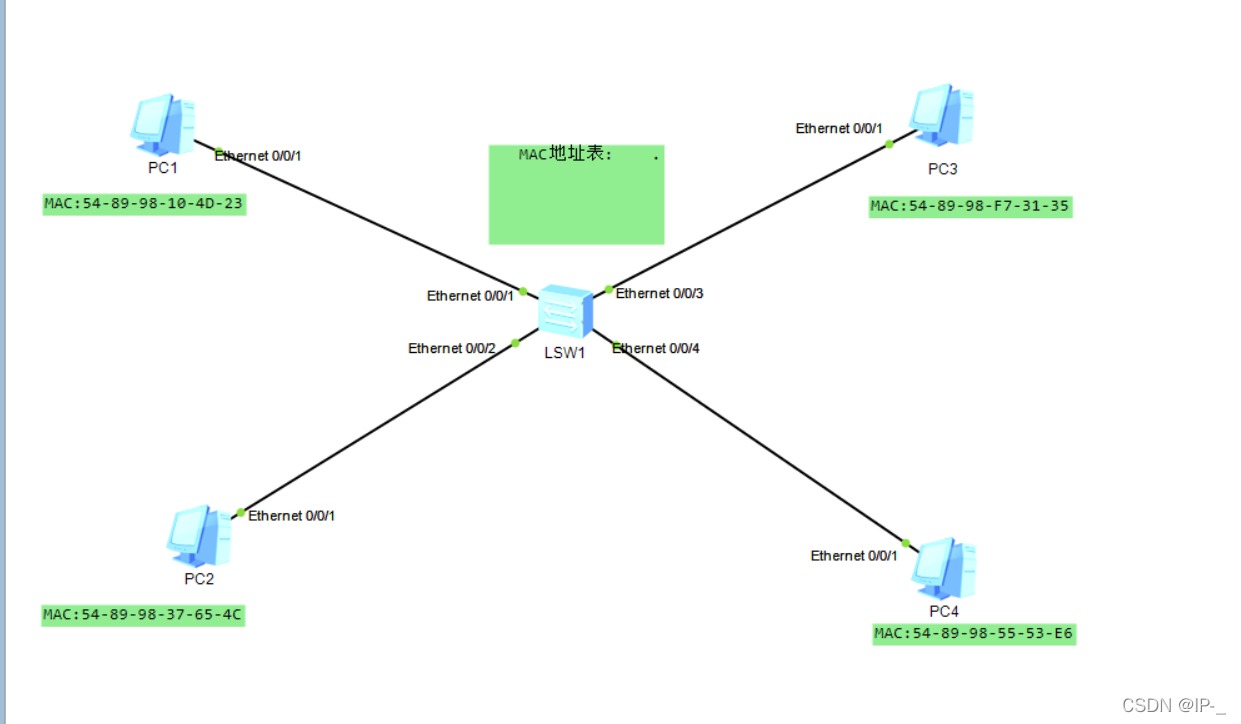

第一步:初始化——交换机的“空白状态”

当交换机刚接通电源启动时,它的MAC地址表(也叫“转发表”)是完全空白的。这张表是交换机的“记忆中枢”,用于记录“MAC地址→交换机端口”的对应关系。

- 此时,交换机对连接在各个端口的设备一无所知,不知道哪个设备(如电脑、打印机)的MAC地址对应哪个物理端口。

- 无论哪个端口收到数据帧,交换机都无法精准转发,只能执行“泛洪”操作(类似广播,将数据发送到除接收端口外的所有其他端口)。

第二步:地址学习——构建MAC地址表的“记忆过程”

当设备开始通信(如电脑A向电脑B发送数据),交换机会通过以下方式“学习”设备的位置:

- 接收数据帧:假设电脑A(MAC地址为

AA-AA-AA-AA-AA-AA)通过交换机的端口1发送数据帧,帧的“源MAC地址”字段为AA-AA-AA-AA-AA-AA,“目的MAC地址”为电脑B的BB-BB-BB-BB-BB-BB。 - 记录映射关系:交换机读取数据帧的源MAC地址,在MAC地址表中添加一条记录:

AA-AA-AA-AA-AA-AA → 端口1,并标注时间戳(用于后续老化过期记录)。 - 动态更新表项:如果同一MAC地址从其他端口发送数据(如设备更换连接端口),交换机会更新地址表,用新的端口号覆盖旧记录,确保映射关系始终准确。

第三步:帧转发——根据地址表精准“投递”数据

当交换机再次收到数据帧时,会根据目的MAC地址查询MAC地址表,按以下规则转发:

- 地址表中存在对应记录:

- 若目的MAC地址

BB-BB-BB-BB-BB-BB在表中对应端口2,交换机会直接将数据帧从端口2发送出去,其他端口不受影响(这就是“单播转发”,避免带宽浪费)。

- 若目的MAC地址

- 地址表中不存在对应记录:

- 交换机会执行泛洪(Flooding):将数据帧发送到除接收端口外的所有其他端口(类似“群发”),直到目标设备响应后,再通过地址学习记录其位置。

- 目的MAC为广播地址(FF-FF-FF-FF-FF-FF):

- 交换机直接执行泛洪,因为广播需要所有设备接收(如ARP请求“谁拥有这个IP地址”)。

第四步:冲突域隔离——解决“抢道”问题

在早期的集线器(Hub)网络中,多台设备同时发送数据会导致信号冲突(类似多人同时说话听不清),所有设备共享同一“冲突域”,网络效率极低。

交换机通过以下方式解决冲突:

- 每个端口都是独立冲突域:交换机的每个物理端口连接一个设备(或一个子网),设备发送数据时仅占用该端口的带宽,不会影响其他端口。

- 全双工通信支持:现代交换机默认工作在全双工模式,设备可以同时发送和接收数据(如同双向车道),彻底避免了半双工模式下的冲突问题。

第五步:MAC地址表老化——保持表项“新鲜度”

为了防止MAC地址表因设备离线、更换端口等情况变得冗余,交换机设计了表项老化机制:

- 每个表项都有一个老化时间(默认通常为300秒,即5分钟),若在老化时间内未收到该MAC地址的新数据帧,交换机将自动删除该表项。

- 这一机制确保地址表始终反映网络的实时状态,避免转发错误(如向已离线设备的端口发送数据)。

第六步:高级功能优化——从基础转发到智能管理

现代交换机(如二层管理型交换机、三层交换机)还具备更多进阶功能,进一步提升网络性能:

- VLAN(虚拟局域网)隔离:

- 通过划分VLAN,将交换机端口分组,不同VLAN间的数据默认无法直接通信(需通过路由器转发),增强网络安全性(如隔离办公区和财务区)。

- 链路聚合(LACP):

- 将多个物理端口绑定为一个逻辑端口,增加带宽(如2个千兆端口聚合为2Gbps),并实现冗余(某一端口故障时,其他端口继续工作)。

- 生成树协议(STP/RSTP):

- 当网络中存在冗余链路(如交换机A和B之间连接两条线),STP会自动阻塞部分端口,避免形成“环路”(数据帧无限循环导致网络瘫痪),同时保证链路冗余。

- QoS(服务质量):

- 对不同类型的数据帧(如视频会议、普通文件传输)设置优先级,确保关键业务(如 VoIP 语音)优先传输,减少延迟。

总结:交换机为何比集线器更高效?

从上述步骤可以看出,交换机的核心优势在于**“精准转发”和“冲突隔离”**:

- 集线器是“无脑转发”,收到数据就广播到所有端口,导致冲突多、效率低;

- 交换机通过MAC地址学习实现“定向投递”,仅向目标端口发送数据,且每个端口独立工作,大幅提升了局域网的带宽利用率和稳定性。

无论是家庭网络中的小型交换机,还是企业网中的高性能机架式交换机,其核心工作原理都基于这些步骤,只是在处理速度、功能复杂度上有所差异。理解这些细节,能帮助我们更好地排查网络故障(如“为什么设备突然无法通信”),并优化网络架构设计。

交换机主要工作范围

交换机主要在OSI七层模型的第二层——数据链路层。

1. 为什么是数据链路层?

数据链路层的核心功能是通过MAC地址(媒体访问控制地址)实现同一局域网内设备间的数据帧传输,而交换机的核心工作机制正与之匹配:

- 交换机通过学习数据帧中的源MAC地址构建地址表,记录设备与端口的对应关系;

- 转发数据时,依据帧中的目的MAC地址查询地址表,实现精准转发(单播)或泛洪(广播/未知地址)。

这些操作均基于数据链路层的MAC地址和数据帧格式,因此交换机被定义为“二层设备”。

2. 特殊情况:三层交换机

部分高级交换机(称为“三层交换机”)除了二层功能外,还具备网络层(第三层) 的功能,可基于IP地址进行路由转发。但其核心基础功能(MAC地址学习、帧转发)仍属于数据链路层,三层功能是在二层基础上的扩展,用于实现不同子网间的通信,兼具交换机的高速转发和路由器的路由能力。

综上,传统交换机(二层交换机)工作在数据链路层,三层交换机则同时覆盖数据链路层和网络层,但“二层”是其核心定位。

交换机的实际应用

交换机是局域网(LAN)中实现设备互联和数据转发的核心设备,广泛应用于需要多设备高效通信的场景。以下是其主要应用场景及具体作用:

一、企业与办公网络

-

桌面接入层:

企业办公室中,员工的电脑、打印机、IP电话等设备通常通过网线连接到交换机的端口,实现彼此之间的文件共享、打印机访问,以及接入公司内部服务器(如OA服务器、文件服务器)。

例如:一个部门有20台电脑,通过一台24口交换机连接,所有设备可在同一局域网内通信,且通过交换机接入上层网络(如路由器或核心交换机)访问互联网。 -

汇聚层与核心层:

大型企业网络中,多个接入层交换机(如各部门的交换机)会连接到更高性能的汇聚层交换机,汇聚层再连接到核心交换机,形成层级结构,提升整个网络的数据转发效率和稳定性。

二、家庭与小型网络

- 扩展网络接口:

家庭宽带通常通过路由器提供有限的LAN口(如4个),当需要连接的设备(电脑、智能电视、游戏机等)超过LAN口数量时,可通过交换机扩展接口。

例如:路由器LAN口连接交换机,交换机再连接3台电脑和2台电视,所有设备可共享网络并互相通信。

三、数据中心与机房

-

服务器互联:

数据中心中,大量服务器(如Web服务器、数据库服务器)需要高速、稳定的通信,通过高性能交换机(如万兆、40G/100G交换机)实现服务器之间的数据交换,以及与外部网络的连接。

交换机的低延迟、高带宽特性在此场景中至关重要,能保障服务器集群的高效协作(如分布式计算、数据同步)。 -

虚拟机通信:

现代数据中心常采用虚拟化技术(如VMware),一台物理服务器上运行多个虚拟机,交换机(包括虚拟交换机)负责虚拟机之间、虚拟机与物理网络之间的流量转发。

四、监控与物联网场景

-

安防监控系统:

多路监控摄像头需要将视频数据传输到录像机或监控中心,通过交换机连接所有摄像头和录像机,实现视频流的汇聚与转发。部分工业级交换机还支持PoE(以太网供电),可直接为摄像头供电,减少布线复杂度。 -

物联网设备互联:

工厂中的传感器、智能设备(如数控机床、温湿度传感器)通过交换机组成局域网,实现设备状态数据的实时传输与集中管理,支撑工业物联网(IIoT)的运作。

核心作用总结

交换机的核心价值是基于MAC地址实现多设备的高效、精准通信,避免了集线器(HUB)的广播风暴问题,同时通过扩展接口、层级组网等方式,满足不同规模网络(从家庭到大型数据中心)的互联需求。简单来说,只要需要多台设备(电脑、服务器、终端等)在局域网内互相通信,就可能需要交换机作为连接枢纽。