NVIDIA 技术沙龙探秘:聚焦 Physical AI 专场前沿技术

目录

前言

主会场:从宏观布局到分会场指引,快速锚定技术焦点

四大分会场概述:覆盖 AI 核心场景,每个专场都有 “硬干货”

Physical AI 专场:从技术原理到实战落地,每一个议题都 “解渴”

专家 “接地气”,同行碰撞出 “新火花”

彩蛋:NVIDIA 2 个明星产品,技术落地的 “硬支撑”

结束语

前言

在 AI 技术飞速发展的当下,开发者对 “深度交流” 的渴求早已超越了线上资料的碎片化获取,我们更需要能直面专家、碰撞实践经验的线下场景,尤其是优质的线下交流活动更是如此。这不,笔者有幸受邀参加了NVIDIA 专家面对面技术沙龙,它并非一场普通的公开会议,而是专为 AI 领域的从业者打造的深度闭门交流活动。这场闭门活动完全颠覆了我对 “技术会议” 的刻板印象:没有冗余的流程,没有无关的宣传,从踏入会场开始,空气中都弥漫着 “纯技术交流” 的专注感。对我这样常年泡在项目里的开发者来说,能和 NVIDIA 专家零距离聊痛点、找方案,还能和同行交换实战心得,光是这点就足够让人期待。更关键的是,不少参会伙伴带着实际项目里卡壳的难题来,比如大模型推理优化的瓶颈、基础设施可靠性的问题,而这场活动恰好提供了 “专家把脉” 的机会,这种 “带着问题来,揣着方案走” 的价值,远比普通会议的泛泛而谈实在得多。接下来,我就把这场干货满满的沙龙内容,尤其是最让我眼前一亮的 Physical AI 专场,详细分享给没能到现场的朋友们,希望能为未能亲临现场的从业者朋友们带来第一手的技术资讯。

主会场:从宏观布局到分会场指引,快速锚定技术焦点

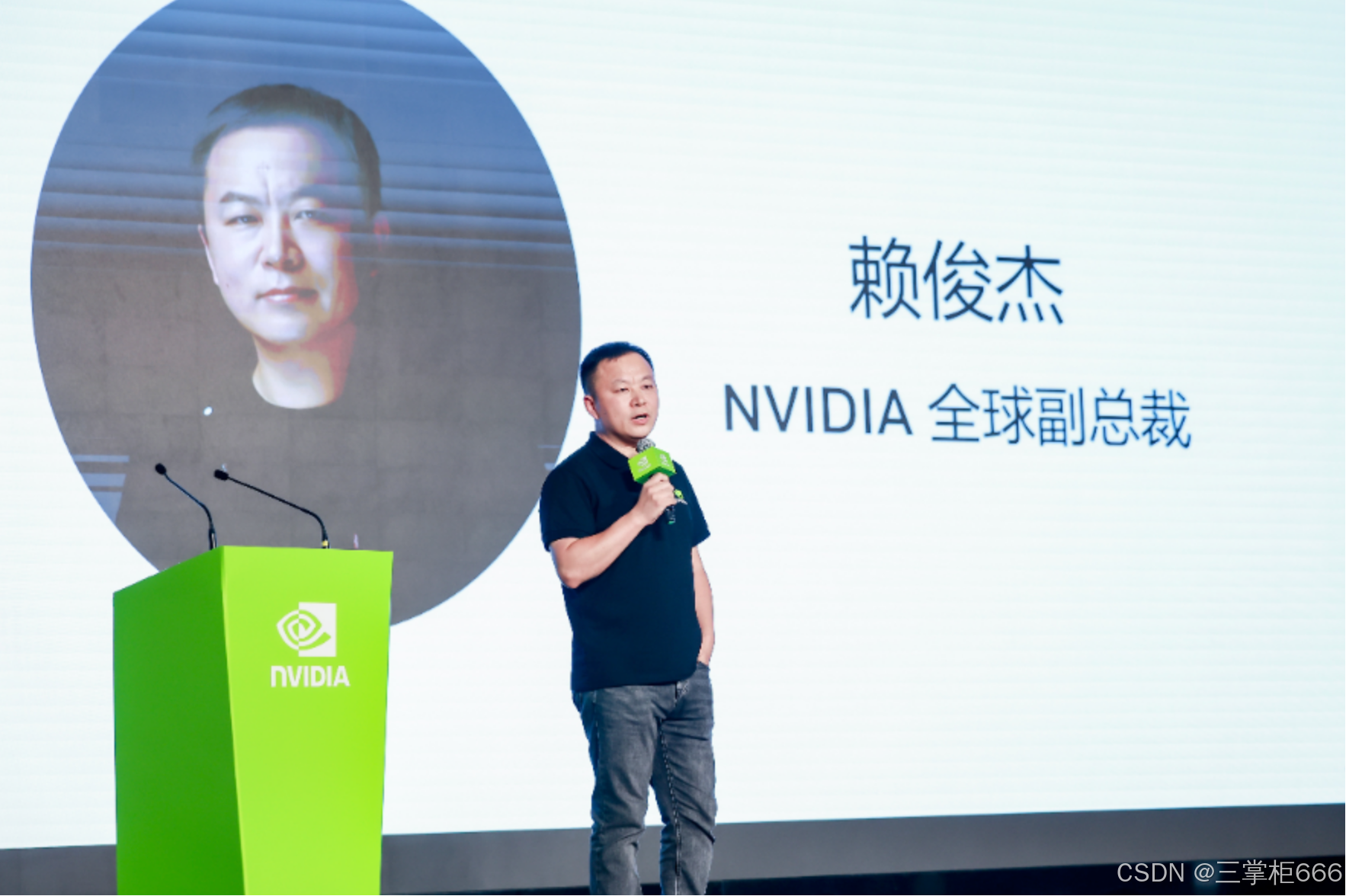

主会场的开场没有冗长的铺垫,NVIDIA 全球副总裁赖俊杰博士的致辞直接戳中了从业者的痛点,他提到:当前 AI 技术落地正从 “通用探索” 走向 “场景深耕”,企业和开发者更需要 “精准匹配需求的技术方案”,而这场沙龙的初衷,就是搭建一个 “专家 - 从业者”“从业者 - 从业者” 的直达桥梁,帮大家少走弯路。这番话让我很有共鸣,毕竟我们平时做项目,最怕的就是对着前沿技术 “不知道怎么用”,而 NVIDIA 这种 “从需求出发” 的交流定位,一下子拉近了距离。

随后的四大分会场主题介绍,更是像给我们画了一张 “技术地图”,让每个人都能快速找到自己的聚焦方向。大模型训练及推理优化专场瞄准 “性能提效”,针对的是我们最头疼的训练慢、推理卡的问题;企业 AI 智能化专场侧重 “落地实战”,从基础设施到模型微调都给了具体路径;AI 基础设施专场则聚焦 “底层保障”,解决大规模集群的可靠性难题;而 Physical AI 专场,当时就勾起了我的兴趣,它把 AI 与物理世界的交互结合,比如机器人、自动驾驶场景,这正是我近期关注的方向,瞬间就把我的注意力锁定在了这个专场。

四大分会场概述:覆盖 AI 核心场景,每个专场都有 “硬干货”

虽然我的重点在 Physical AI 专场,但逛会场时也忍不住和其他分会场的同行参会者聊了聊,发现每个专场都有 “戳中痛点” 的议题,完全没有 “凑数” 的内容。

大模型训练及推理优化专场里,“强化学习流水线优化” 和 “低比特量化实践” 这两个议题讨论最受欢迎。有同行提到他们做 RL 项目时,Rollout 阶段的性能瓶颈一直没解决,而分享专家介绍的性能分析工具和加速方案,直接给了他们新的优化思路。而在低比特量化部分,分享专家不仅讲了算法原理,还拿出了生产环境的部署案例,比如如何在保证精度的前提下,把模型量化到 4 比特甚至 2 比特,这对我们这些追求 “又快又省” 的开发者来说,简直是 “及时雨”。

企业 AI 智能化专场就充满了 “实战感”。“基于 NeMo 2.0 微调 DeepSeek R1 模型” 的分享,分享专家一步步演示了数据准备、微调参数设置、模型部署的全流程,甚至把遇到的坑都列了出来;NIM(NVIDIA 推理微服务)的解析更是让不少企业同行眼前一亮,有朋友说他们之前做推理服务时,适配不同模型要写大量定制代码,而 NIM 能统一封装,大大降低了开发成本,现场就有人围着分享专家问具体的集成方案。

AI 基础设施专场则聚焦 “稳” 与 “快”。“大规模集群可靠性提升” 的议题里,分享专家介绍了 NVIDIA 在故障检测、容错机制上的实践,比如如何通过监控 GPU 健康状态、动态调度任务,减少集群宕机带来的损失;“DPU 加速推荐系统” 的案例也很有启发。有企业用了 DPU 后,推荐系统的响应延迟降低了 30%,这对高并发的业务场景来说,无疑是关键突破。

至于 Physical AI 专场,作为我重点体验的部分,其内容的深度和实用性更是超出预期,接下来就详细聊聊我的感受。

Physical AI 专场:从技术原理到实战落地,每一个议题都 “解渴”

Physical AI 专场的五个议题,刚好覆盖了 “物理仿真 - 机器人 - 自动驾驶” 三大核心场景,而且每个议题都做到了 “原理讲透、实践给足”,完全没有 “飘在天上” 的理论,这是最让我惊喜的地方。

第一个议题 “可变形体仿真最佳实践及物理引擎 Newton 更新”,直接解决了我之前接触仿真项目的困惑。分享专家先讲了可变形体仿真的应用场景,比如工业领域的材料测试、游戏里的角色动作模拟,甚至医疗领域的器官建模,让我意识到这项技术的落地范围比想象中更广。

随后分享的最佳实践更是 “干货密集”,比如如何调整仿真参数平衡 “精度” 和 “速度”,如何处理复杂场景下的碰撞检测问题。最关键的是 Newton 引擎的更新:新增的 “自适应网格优化” 功能,能根据物体形变程度动态调整计算精度,之前我们跑一个复杂形变仿真要几小时,用新引擎居然能压缩到几十分钟;还有 “多物理场耦合” 支持,能同时模拟力、热、流体的相互作用,这对工业级仿真项目来说,简直是 “降维打击”。我当场就记了好几页笔记,想着回去一定要在项目里试试。

第二个议题 “Isaac Lab Playground 机器人模仿学习快速上手”,则让我感受到了 “降低技术门槛” 的力量。分享老师先通俗地解释了 “机器人模仿学习”,就是让机器人通过观察人类动作 “学会” 操作,比如机械臂抓取、无人机巡检,这个技术的难点在于 “如何把人类动作转化为机器人可执行的指令”。而 Isaac Lab Playground 平台直接把这个过程 “傻瓜化” 了,它内置了预训练的动作模型,支持实时动作捕捉,开发者只需要跟着文档走三步:连接硬件、导入动作数据、启动训练,就能让机器人快速学会基础动作。分享老师还演示了用手柄控制机械臂,几分钟就完成了 “抓取杯子” 的模仿训练,我旁边的同行小伙伴忍不住感叹:“以前做机器人学习要搭大半个月环境,现在居然能这么快上手!”

第三个议题 “Cosmos 世界模型:自动驾驶与机器人场景的最佳实践”,展现了 Physical AI 在 “复杂场景决策” 上的实力。分享老师介绍,Cosmos 模型的核心是 “让 AI 理解物理世界的规律”, 比如自动驾驶时,AI 不仅能识别障碍物,还能预测障碍物的运动轨迹(比如行人会走哪条路、车辆会怎么转弯),这靠的就是模型对 “物理规则” 的学习。现场分享的案例很有说服力:某自动驾驶公司用 Cosmos 模型后,复杂路口的决策错误率降低了很多;机器人巡检场景中,模型能提前预判管道的故障风险,准确率比传统方法提升很多。我印象最深的是分享老师说的一句话:“Physical AI 不是让 AI ‘看’世界,而是让 AI ‘懂’世界”,这句话一下子点透了这项技术的核心价值。

第四个议题 “Jetson Thor:LLM、VLA 及 Holoscan Sensor Bridge 的最佳实践”,则聚焦 “边缘端的 AI 能力落地”。个人觉得Jetson Thor 作为边缘计算平台,最大的优势是 “高性能 + 低功耗”,而这次分享的重点是如何在这个平台上整合 LLM(大语言模型)、VLA(视觉语言模型)和传感器数据。分享老师演示了一个场景:机器人通过 Holoscan Sensor Bridge 实时获取摄像头、雷达数据,再用 LLM 理解人类的自然语言指令(比如 “找到红色的箱子并放到货架上”),VLA 则负责识别物体,整个流程延迟不到 1 秒,而且完全在边缘端运行,不需要依赖云端。这对工业场景来说太重要了,很多工厂的网络环境有限,边缘端的独立 AI 能力直接决定了项目能否落地。我旁边做工业机器人的朋友,当场就问了分享老师关于 Jetson Thor 与现有设备的兼容性问题,分享老师给的答复也很具体,让他觉得 “这个方案能直接用在项目里”。

第五个议题 “NuRec 神经网络重建:自动驾驶与机器人场景最新进展及最佳实践”,解决了 “物理世界数字化” 的关键问题。NuRec 技术的核心是 “用 AI 快速重建三维场景”,比如自动驾驶时重建道路环境,机器人巡检时重建设备结构。分享老师分享的最新进展很亮眼,因为NuRec 现在支持 “实时动态重建”,比如车辆行驶时,能一边移动一边重建周围的三维场景,精度达到厘米级;而且对硬件要求不高,普通的 GPU 就能运行。展示的案例中,机器人用 NuRec 重建了工厂的机械臂结构,不仅能清晰看到每个零件的位置,还能标注出磨损痕迹,这对设备维护太有帮助了。有同行问 “重建数据的存储成本会不会很高”,专家给出的优化方案 —— 比如分层次存储关键数据、动态压缩非关键信息,也很有实操性。

专家 “接地气”,同行碰撞出 “新火花”

参加分享之后,整场沙龙最让我难忘的,其实是 “交流” 本身 ,不是单向的 “听讲座”,而是双向的 “聊技术”。尤其是在 Physical AI 专场的互动环节,我带着一个 “可变形体仿真精度与速度平衡” 的问题请教了分享老师。原本以为会得到 “理论化” 的答复,没想到分享老师直接问我 “项目里用的是什么引擎”“当前的参数设置是怎样的”,还拿过我的笔记本,在上面画了优化思路图,甚至推荐了两个他们内部用的调试工具。这种 “针对性解决问题” 的态度,让我特别感动 —— 毕竟平时在网上查资料,很难得到这么精准的指导。

和同行的交流也充满了 “惊喜”。我认识了一位做工业机器人的朋友,他提到他们在模仿学习时,遇到了 “动作数据标注成本高” 的问题,而我之前做仿真项目时,刚好试过用合成数据辅助标注,这种 “你有痛点,我有经验” 的碰撞,比单纯听讲座收获更大。还有几位做自动驾驶的同行,我们聊到 Cosmos 模型的落地时,有人提出 “不同城市的交通规则差异会不会影响模型效果”,大家一起讨论出 “在模型中加入区域化规则参数” 的思路,后来分享老师也肯定了这个方向,让我们都很有成就感,非常不错!

彩蛋:NVIDIA 2 个明星产品,技术落地的 “硬支撑”

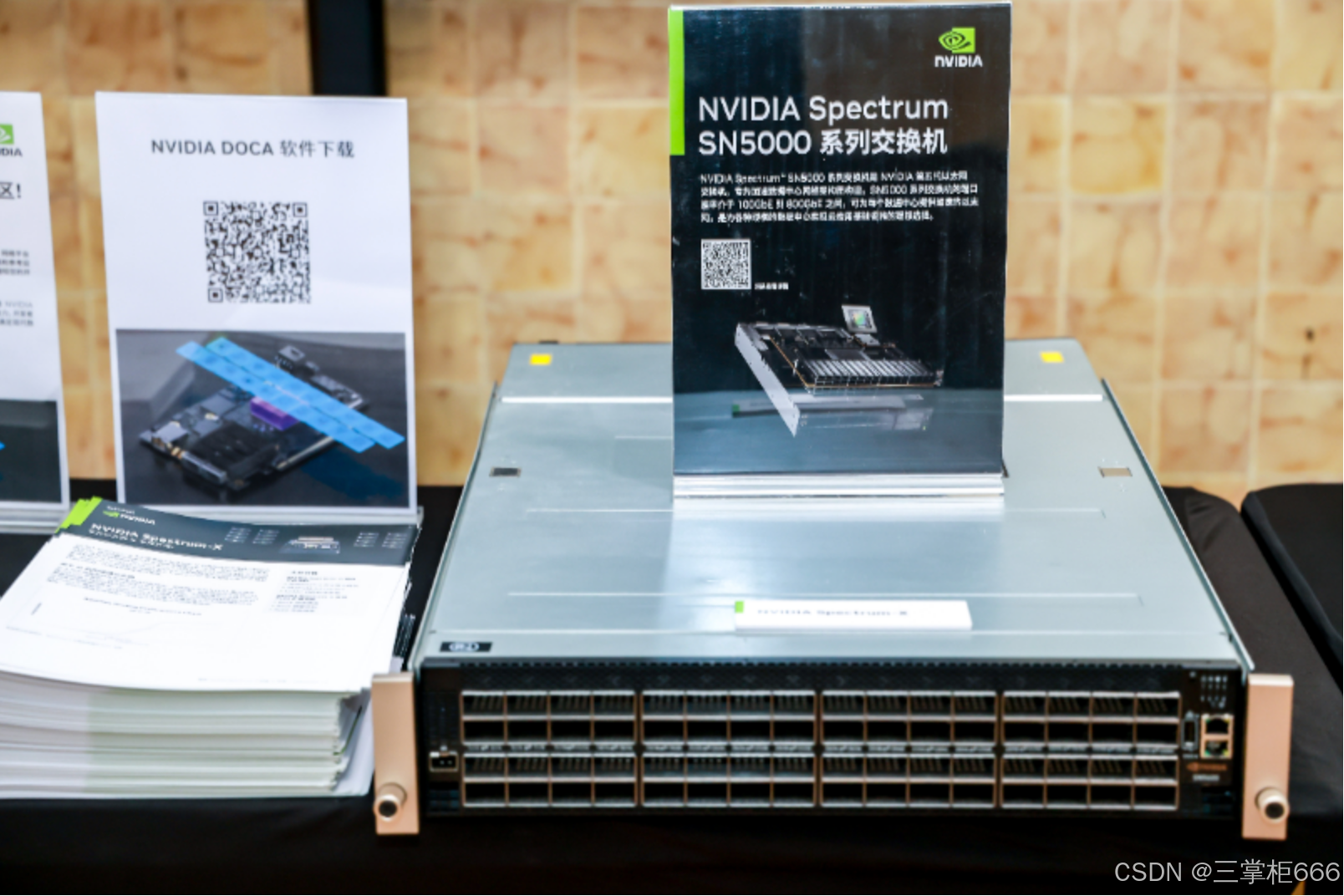

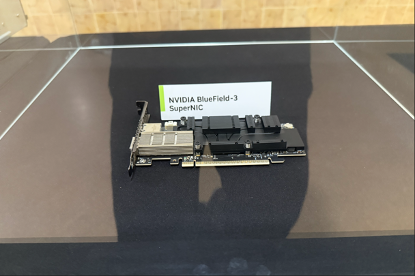

沙龙现场还展示了 NVIDIA 的两个明星产品:Spectrum-X 和 RTX 5880 Ada GPU,虽然不是专场议题,但它们的实力还是让不少人驻足。

Spectrum-X 作为 AI 计算网络解决方案,最吸引我的是 “低延迟 + 高带宽”。展台工作人员介绍,它能实现端到端的网络延迟低于 1 微秒,而且支持大规模集群的无缝扩展。对我们做大规模训练的人来说,网络往往是瓶颈,比如之前我们 100 卡的集群,因为网络带宽不够,训练效率只能发挥 70%,而 Spectrum-X 刚好能解决这个问题,现场就有同行咨询批量采购的方案。

RTX 5880 Ada GPU 则在 “图形渲染 + AI 计算” 上表现突出。展台工作人员介绍演示了用它进行可变形体仿真的渲染,不仅画面精度高,而且实时帧率能稳定在 60 帧以上;而且它对 AI 模型的加速效果也很明显,比如运行 LLM 推理时,比上一代产品快了 40%。对做 Physical AI 相关项目的开发者来说,这种 “兼顾图形与 AI” 的能力,意味着不需要切换硬件就能完成 “仿真 - 训练 - 推理” 全流程,大大降低了开发成本。

结束语

走出沙龙会场时,我的笔记本记满了笔记,也拍了很多内容,手机里也多了几位同行和专家的联系方式,这种 “满载而归” 的感觉,是线上会议完全给不了的。这次 NVIDIA 专家面对面技术沙龙,最难得的不是分享了多少前沿技术,而是它搭建了一个 “真实解决问题” 的平台,相关专家愿意俯下身听参会者的痛点,同行愿意毫无保留地分享经验,每个人都能在这里找到自己需要的 “答案”。尤其是 Physical AI 专场,它让我看到了 AI 技术 “落地物理世界” 的清晰路径:不再是遥远的理论,而是能直接用在机器人、自动驾驶、工业仿真上的方案。这种 “从技术到实践” 的紧密结合,正是我们开发者最需要的。我觉得这些前沿技术的探索与实践,可以很好的推动 AI 领域进一步发展,给行业领域带来更多的创新与发展,也期待后面能有更多这样的深度交流活动,帮助我们学习和了解行业新动向和新趋势。最后,真心希望以后能有更多这样 “纯粹、深度” 的技术交流活动,毕竟 AI 技术的发展,从来不是一个人的闭门造车,而是一群人的携手前行。期待下次再和各位同行相聚,继续聊技术、解难题、促进步!