[激光原理与应用-292]:理论 - 波动光学 - 驻波的本质是两列反向传播的相干波通过干涉形成的能量局域化分布

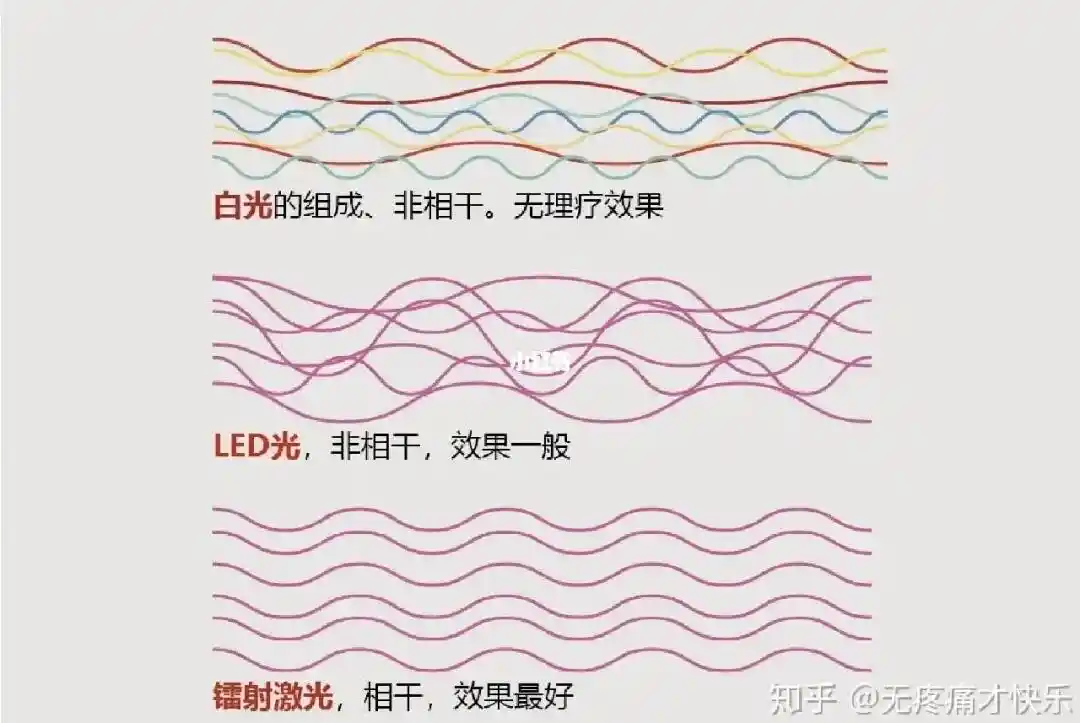

一、什么是相干(相互干涉)光以及相关的条件

相干光(相互干涉光)的定义

相干光是指两束光在传播过程中满足特定条件,能够产生稳定干涉现象的光。其核心特征是两束光的波动在相遇区域保持固定的相位关系,从而形成明暗相间的稳定干涉条纹。

相干光的三个必要条件

- 频率相同

- 两束光的频率必须严格相等。若频率不同,相位差会随时间快速变化,导致干涉条纹模糊甚至消失。例如,红光与蓝光因频率差异无法产生稳定干涉。

- 振动方向相同(偏振方向一致)

- 两束光的电场振动方向需具有相同分量。若振动方向垂直,光波无法在同一直线上叠加,干涉效果减弱或消失。例如,线偏振光需偏振方向一致才能干涉。

- 相位差恒定

- 两束光在相遇点的相位差必须保持稳定(不随时间变化)。若相位差随机波动,干涉条纹会闪烁或模糊。例如,激光因相位差恒定可产生清晰干涉条纹,而普通光源因相位差随机无法干涉。

相干光的本质解析

- 波的叠加原理:相干光通过波的相长干涉(振幅增强)和相消干涉(振幅减弱)形成稳定光强分布。例如,杨氏双缝干涉实验中,光通过双缝后形成明暗相间的条纹。

- 相干性的物理意义:相干性描述了两束光波的相关性,包含时间相干性(同一光波在不同时刻的相关性)和空间相干性(同一时刻不同空间点的相关性)。激光因高相干性被广泛应用于精密测量、全息照相等领域。

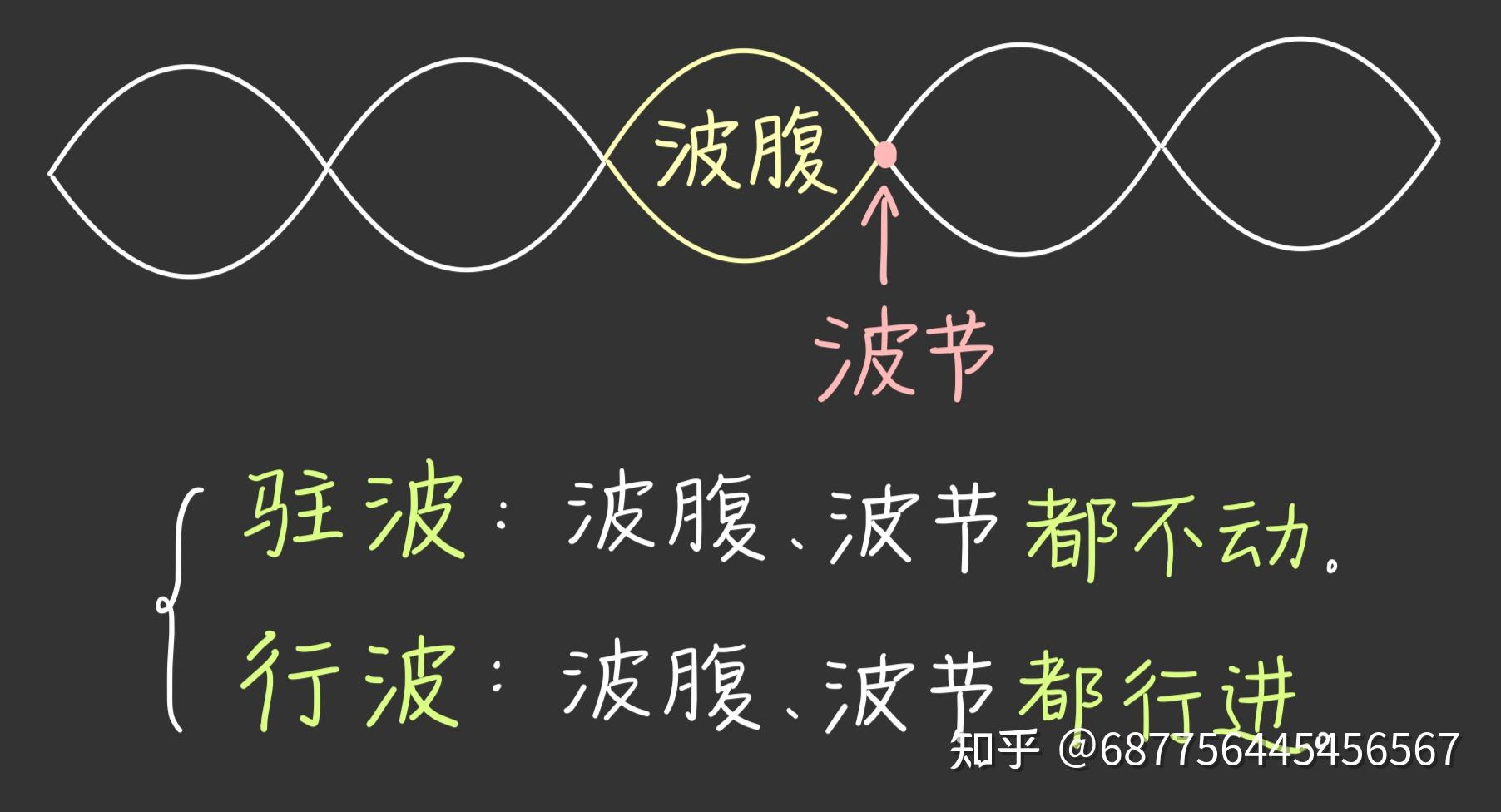

二、什么是驻波?

机械波的形成与传播_哔哩哔哩_bilibili

驻波是一种特殊的波动现象,由两列频率、振幅相同且传播方向相反的相干波(如机械波或电磁波)叠加形成。其核心特征是:

- 波形“驻立不动”:波节(振幅始终为零的点)和波腹(振幅最大的点)在空间中的位置固定不变,整体波形看似静止。

- 能量局域化:与行波(能量定向传播)不同,驻波的能量仅在波节与波腹之间振荡,无净能量传输。

- 典型表现:在弦、空气柱或光波导等系统中,驻波表现为特定频率下的稳定振动模式(如乐器的音高、激光谐振腔的模式)。

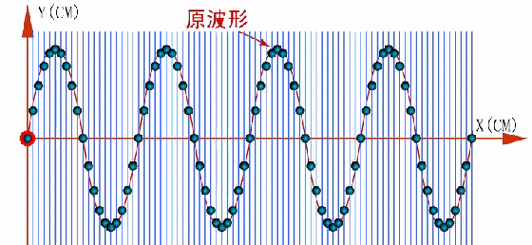

数学描述

设两列沿相反方向传播的简谐波为:

-

入射波:y1=Acos(ωt−kx)

-

反射波:y2=Acos(ωt+kx)

叠加后驻波方程为:

y=y1+y2=2Acos(kx)cos(ωt)

其中:

- 2Acos(kx) 为空间振幅分布,决定波节(cos(kx)=0)和波腹(cos(kx)=±1)的位置。

- cos(ωt) 表示所有质点以相同频率振动。

典型例子

- 弦乐器:拨动吉他弦时,弦的一端固定(波节),另一端振动(初始波腹)。入射波在固定端反射后与入射波叠加,形成驻波。弦长需满足 L=n2λ(n为正整数),对应不同音高。

- 管乐器:空气柱中的驻波决定长笛、萨克斯等乐器的音高。

- 激光谐振腔:光在腔内往返反射形成驻波,只有特定波长的光能稳定存在(模式选择)。

三、驻波的本质

驻波的本质是两列反向传播的相干波通过干涉形成的能量局域化分布,其物理机制可从以下层面理解:

1. 干涉相长与相消

- 波腹:两列波的振动方向相同,振幅叠加增强(2A)。

- 波节:振动方向相反,振幅相互抵消(振幅为零)。

- 能量守恒:能量从波腹向波节“转移”,但无净能量流动,整体表现为能量在空间中的固定分布。

2. 边界条件与反射特性

- 固定端反射:如弦的固定端,反射波相位反转180°,与入射波叠加形成驻波。

- 自由端反射:如弦的自由端,反射波相位不变,驻波模式不同(波腹在自由端)。

- 边界条件决定波节/波腹位置:例如,两端固定的弦,波节位于两端,波腹位于中点;一端固定一端自由的弦,波节在固定端,波腹在自由端。

3. 驻波与行波的对比

| 特性 | 驻波 | 行波 |

|---|---|---|

| 波形 | 固定不动(波节/波腹稳定) | 沿传播方向移动 |

| 能量传输 | 无净能量流动 | 能量定向传播 |

| 形成条件 | 两列反向相干波叠加 | 单列波或同向波叠加 |

| 典型系统 | 弦、管乐器、激光谐振腔 | 水波、声波在开放空间传播 |

4. 量子力学中的驻波类比

在量子力学中,束缚态粒子(如原子中的电子)的波函数也呈现驻波特性:

- 波函数在势阱边界处为零(波节),对应离散能级(如氢原子的能级)。

- 能量量子化源于驻波条件(弦长 L=n2λ 的类比)。

5. 驻波的数学本质

驻波方程 y=2Acos(kx)cos(ωt) 可分解为:

- 空间部分 cos(kx):决定波节和波腹的分布。

- 时间部分 cos(ωt):描述所有质点的振动相位。

这种分离变量形式表明,驻波是空间周期性与时间周期性的耦合结果。

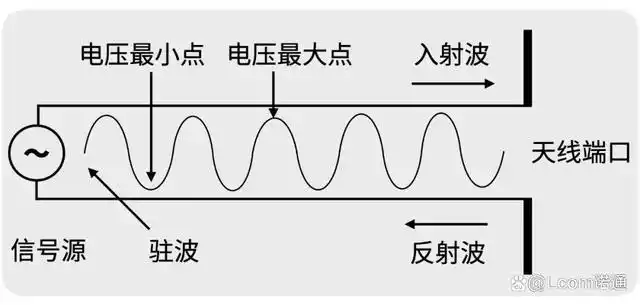

四、驻波比

驻波比(Voltage Standing Wave Ratio,VSWR)是射频领域中用于衡量传输线(如同轴电缆)与天线(或其他负载)之间阻抗匹配程度的关键参数,其核心定义、原理、影响及测量方法如下:

1、定义与公式

-

定义:驻波比是传输线上驻波波腹电压(最大值,Vmax)与波谷电压(最小值,Vmin)的比值,即:

VSWR=VminVmax

它也可通过反射系数(Γ)计算:

VSWR=1−∣Γ∣1+∣Γ∣

其中,反射系数 Γ=ZL+Z0ZL−Z0,ZL 为负载阻抗,Z0 为传输线特性阻抗。

- 物理意义:

- VSWR = 1:表示传输线与负载完全匹配,所有能量被负载吸收,无反射,天线传输线路上,每一处的信号的振动幅度相同,因此VSWR=1,波峰与波谷相等,都是发送端的电磁波幅度。

- VSWR > 1:表示存在反射,部分能量被反射回源端,导致传输效率下降。

- VSWR → ∞:表示全反射(如负载开路或短路),反射信号的强度完全等于发送信号的强度,因此波谷接近为0,波腹接近发射信号强度的2倍,能量完全无法传输。

2、驻波比的形成原因

当入射波(从源端向负载端传播)遇到阻抗不匹配的负载时,部分能量被反射形成反射波。入射波与反射波在传输线上叠加,形成驻波:

- 波腹:入射波与反射波相位相同,电压振幅相加(Vmax=Vin+Vref)。

- 波谷:相位相反,电压振幅相减(Vmin=∣Vin−Vref∣)。

- 其他点:振幅介于波腹与波谷之间。

3、驻波比的影响

- 能量损耗:

- 反射的能量会转化为热量,导致传输线升温,甚至损坏设备(如发射机输出端的高电压可能击穿元件)。

- 例如,VSWR = 1.5 时,反射功率约为 4%;VSWR = 2.0 时,反射功率增至 11%。

- 信号质量下降:

- 反射波与入射波叠加可能干扰原始信号,导致通信误码率升高、覆盖范围缩小(如基站天线VSWR过高会引发掉话)。

- 系统稳定性风险:

- 严重失配(如VSWR > 3.0)可能触发发射机保护机制,降低输出功率或停机。

4、驻波比的测量与优化

- 测量工具:

- 矢量网络分析仪(VNA):通过校准后直接测量VSWR或反射系数。

- 驻波比测试仪:便携式设备,适用于现场快速检测。

- 优化方法:

- 阻抗匹配:使用匹配网络(如LC电路、阻抗变换器)调整负载阻抗至与传输线匹配。

- 调整天线长度:在天线设计中,通过改变天线物理长度使其输入阻抗接近传输线特性阻抗。

- 检查连接器:确保射频接头(如SMA、N型)接触良好,避免松动或氧化导致阻抗突变。

5、工程应用中的驻波比标准

- 理想值:VSWR = 1.0(完全匹配),但实际中难以实现。

- 可接受范围:

- 通信系统:通常要求VSWR ≤ 1.5(反射损耗 ≥ 14 dB)。

- 广播电视:VSWR ≤ 1.3(反射损耗 ≥ 18 dB)。

- 消费电子:如Wi-Fi天线,VSWR ≤ 2.0(反射损耗 ≥ 10 dB)即可满足需求。

- 折中考虑:过低的VSWR要求可能增加设计成本(如使用高精度元件),需在性能与成本间平衡。

6、驻波比与相关参数的关系

- 回波损耗(Return Loss, RL):

-

表示反射功率与入射功率的比值(dB),与VSWR互为补充:

-

RL=−20log10(VSWR+1VSWR−1)

- 例如,VSWR = 1.5 对应回波损耗 ≈ 14 dB。

- 传输损耗:

- 指信号在传输介质(如电缆)中的衰减,与阻抗匹配无关,但高VSWR会加剧传输线上的能量损耗。

7、实例分析

-

案例1:基站天线调试

若测得天线VSWR = 2.0,需检查天线与馈线连接是否松动,或调整天线长度以降低VSWR至1.5以下,避免反射功率过高影响覆盖范围。 -

案例2:射频电缆选型

在长距离传输中,应选择低损耗电缆(如7/8英寸同轴电缆,损耗约4 dB/100m @ VSWR=1.0),并确保电缆特性阻抗(如50 Ω)与天线匹配,以减少额外损耗。