[论文阅读] 软件工程 | 软件工程中的同理心:表现、动机与影响因素解析

软件工程中的同理心:表现、动机与影响因素解析

论文:Manifestations of Empathy in Software Engineering: How, Why, and When It Matters

arXiv:2508.04479

Manifestations of Empathy in Software Engineering: How, Why, and When It Matters

Hashini Gunatilake, John Grundy, Rashina Hoda, Ingo Mueller

Subjects: Software Engineering (cs.SE)

一段话总结:

该研究通过对22名软件从业者的访谈和116名从业者的大规模调查,探索了软件工程(SE)中同理心的表现形式,包括从业者对同理心的定义、表现动机、适用/不适用的SE活动及影响因素。研究发现,SE中的同理心主要包括认知同理心、情感同理心、共情反应(行为同理心)和关怀性关怀四大维度,动机集中在团队动态与协作、项目及业务成功、培养积极职场人文体验,在设计开发、社会技术等活动中有用,而在纯技术任务等中不必要,且受个性、文化、角色等因素影响,为SE研究和实践提供了实证依据。

研究背景

在软件工程领域,团队协作、沟通效率和决策质量直接影响项目成败,而同理心作为一种理解他人情感与认知状态的能力,在其中扮演着关键角色。然而,尽管已有研究强调同理心的重要性,却鲜少系统探讨它在实际工作中的具体表现——比如工程师如何定义同理心、为何要展现同理心、在哪些工作场景中起作用,以及哪些因素会影响同理心的发挥。

举个常见的例子:开发人员与产品经理因需求理解分歧产生冲突,若双方能换位思考(这正是同理心的一种表现),或许能更快找到平衡点;但在代码调试这类纯技术任务中,过度关注他人情绪反而可能干扰逻辑判断。这些场景凸显了理解软件工程中同理心的必要性:既要明确其价值,也要认清其边界。

主要作者及单位信息

- Hashini Gunatilake、John Grundy、Rashina Hoda:澳大利亚莫纳什大学信息技术学院

- Ingo Mueller:澳大利亚莫纳什健康中心健康研究与实施中心

创新点

- 首次全面解析同理心在软件工程中的多维表现:区别于以往研究仅关注单一维度(如团队沟通),本研究从定义、动机、适用场景和影响因素四个层面构建了完整框架。

- 实证研究方法的结合:通过22次深度访谈与116人大规模调查,既捕捉了个体体验的细节,又验证了结论的普适性,弥补了此前依赖博客等灰色文献的局限。

- 揭示软件工程语境下的同理心特殊性:发现从业者对同理心的理解与日常语境存在显著差异,例如更侧重认知层面(如理解需求)而非情感层面(如共享情绪)。

研究方法和思路

-

研究问题设定:围绕四个核心问题展开

- RQ1:软件工程中,从业者对同理心的定义(含通用与专业语境)

- RQ2:促使从业者展现同理心的动机

- RQ3:同理心在哪些软件工程活动中有用或无用

- RQ4:影响同理心表现的因素

-

数据收集步骤

- 访谈阶段:招募22名从业者,通过LinkedIn、滚雪球法等渠道,聚焦其对同理心的主观体验。

- 调查阶段:通过Prolific平台筛选116名符合条件(IT行业、3年以上经验等)的从业者,补充多样化视角。

-

数据分析方法

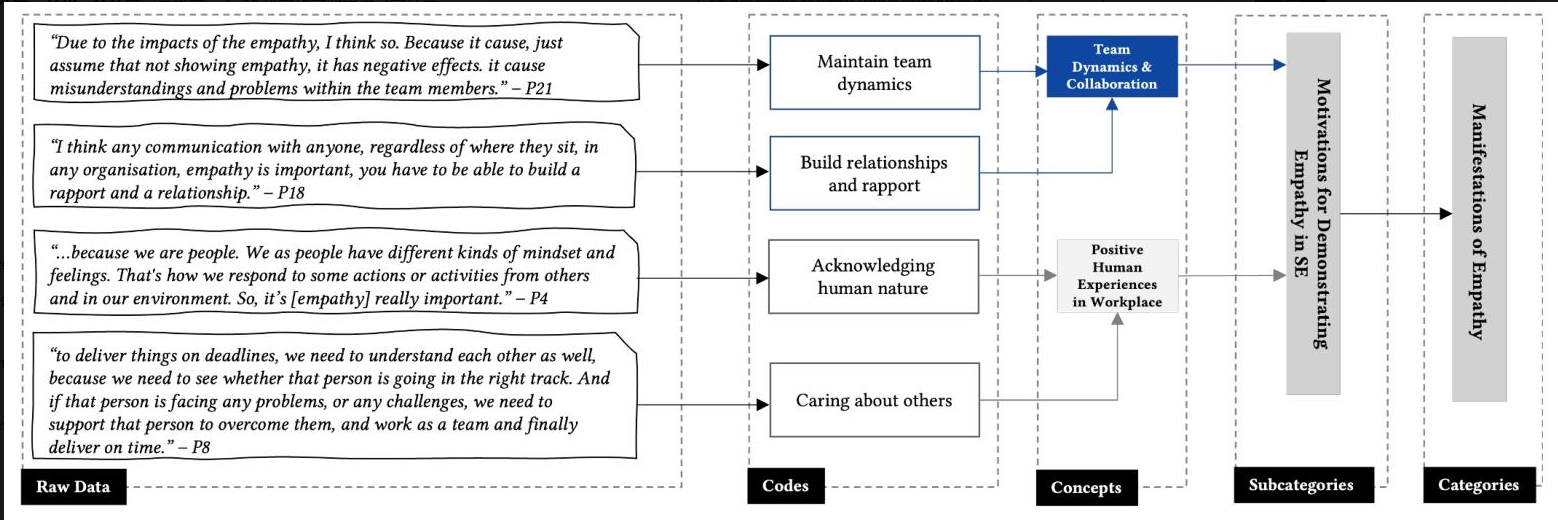

- 采用社会技术扎根理论(STGT),对访谈转录文本和调查数据进行开放编码、概念提炼和类别整合。

- 通过同行评审、数据三角验证(访谈与调查结果交叉比对)确保严谨性。

主要贡献

- 理论层面:明确了软件工程中同理心的四大核心维度——认知同理心(如视角转换)、情感同理心(如共享情绪)、共情反应(如主动协作)、关怀性关怀(如关注同事福祉),为后续研究提供了概念基础。

- 实践层面:

- 指明同理心的适用场景:在需求讨论、敏捷会议等活动中能提升效率,但在代码架构设计等纯技术任务中作用有限。

- 提出可操作建议:例如团队可通过多元化构成(如性别、文化背景)促进同理心,领导需在远程工作中建立异步沟通规范以维持共情连接。

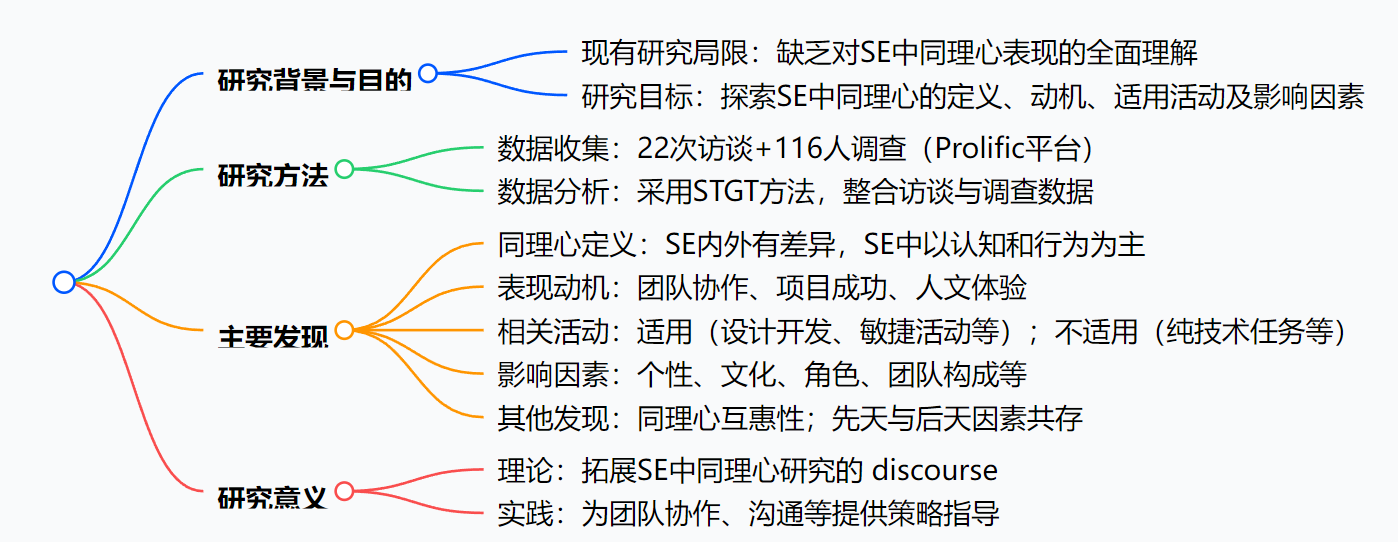

思维导图:

详细总结:

1. 研究背景与目的

- 背景:现有研究虽强调同理心在SE中的重要性,但缺乏对其表现形式(定义、动机、适用场景等)的全面理解。

- 目的:通过多方法研究,回答四个关键问题(RQ1-RQ4),即SE中同理心的定义、表现动机、适用/不适用的活动及影响因素。

2. 研究方法

| 类型 | 具体内容 | 参考段落 |

|---|---|---|

| 数据收集 | 访谈:22名从业者,通过专业网络、滚雪球法招募;调查:116名从业者,通过Prolific平台招募,需满足IT行业、3年以上经验等条件 | |

| 数据分析 | 采用社会技术扎根理论(STGT),整合访谈与调查数据,通过开放编码、同行评审等确保严谨性 |

3. 主要发现

-

同理心的定义(RQ1)

- SE语境中:核心维度为认知同理心(视角转换、在线模拟、理解)、情感同理心(共享情绪)、共情反应(行为表达)、关怀性关怀(关注福祉),其中认知同理心最受重视。

- 非SE语境中:更强调情感同理心和在线模拟,认知相关维度提及减少。

-

表现动机(RQ2)

分为三类:团队动态与协作(如弥合技术差距、维护团队健康)、项目及业务成功(如理解用户需求)、培养积极职场人文体验(如关注他人福祉)。 -

适用/不适用的SE活动(RQ3)

类型 具体活动 参考段落 适用活动 设计开发(需求讨论、应用开发等)、社会技术活动(协作、客户支持等)、项目管理(设置截止日期等)、敏捷相关活动( sprint规划等) 不适用活动 纯技术任务(代码架构、自动化等)、不合理的估算与管理(重复过劳等)、合规与问责(执行问责等) -

影响因素(RQ4)

主要包括个性(外向者更易共情)、文化(开放文化促进共情)、角色(用户接触多的角色共情更强)、团队构成(多元化团队更易共情)、压力与工作量等。 -

其他发现

- 同理心具有互惠性,双向共情更易促进协作;

- 同理心受先天(个性)与后天(训练) 共同影响,多数支持培训价值。

4. 研究意义与局限

- 意义:理论上拓展SE中同理心研究;实践上为团队协作、培训等提供指导。

- 局限:数据存在主观性,可能受社会期望偏差影响;定性分析存在研究者偏误风险。

关键问题:

-

问题:软件工程语境与非语境中,从业者对同理心的理解有何核心差异?

答案:SE语境中,同理心以认知同理心(视角转换、理解等)和共情反应(行为表达) 为主,情感同理心提及较少;非SE语境中更强调情感同理心和在线模拟(心理模拟他人感受),认知相关维度(如视角转换)提及减少。 -

问题:哪些因素对软件工程从业者的同理心影响最显著?请列举3个并说明。

答案:①个性:内向或专注技术的从业者共情较弱,而开放性、宜人性强的从业者更易共情;②文化:开放包容的组织文化促进共情,层级僵化文化则抑制;③团队构成:性别和文化多元化的团队更易通过多样视角促进共情,全男性后端团队则较难。 -

问题:在软件工程实践中,同理心在哪些具体活动中能产生直接价值?

答案:①需求讨论与应用设计:帮助开发者理解用户和 stakeholder需求,提升产品质量;②敏捷会议(如 sprint规划、回顾):促进开放对话,增强团队对齐与持续改进;③团队协作与客户支持:减少沟通障碍,建立信任,提升合作效率。

解决的主要问题或主要成果

- 明确了软件工程中同理心的定义与维度,区分了专业与日常语境的差异。

- 识别了三大类动机(团队协作、项目成功、人文体验)及具体驱动因素(如“建立信任”“理解用户需求”)。

- 列出同理心适用(如需求讨论、sprint规划)与不适用(如代码优化、重复过劳管理)的活动清单。

- 总结了影响同理心的关键因素,包括个性(如外向者更易共情)、文化(如开放文化促进共情)、团队构成(如多元化团队共情更强)等。

总结

本研究通过混合研究方法,系统揭示了同理心在软件工程中的表现规律:从业者更倾向于从认知和行为层面理解同理心,其动机与团队协作、项目成功及人文关怀密切相关,且受个性、文化和团队构成等因素影响。这些发现不仅填补了学术研究的空白,更为工程团队提升协作质量提供了具体指导——例如在代码审查中融入同理心以减少冲突,在设置 deadlines时兼顾团队负荷等。