信息化项目验收,项目成功的最后确认

当项目开发接近尾声,一个关键环节决定着投资能否转化为预期价值——信息化项目验收。简而言之,是判断项目“是否合格、能否接收”的最终裁决。

一、验收的价值确认与风险规避

确认交付成果:严格核对项目是否完整交付了合同或任务书中约定的所有产品、服务与文档。

验证目标达成:评估系统功能、性能、安全性、易用性等是否满足预先设定的业务需求和技术指标。

质量把关:识别并督促解决遗留缺陷与问题,确保系统质量达到上线运行的基本要求。

厘清责任界限:明确项目成果移交的时点,划分建设方与使用方后续的维护责任边界。

知识转移保障:确保关键文档(如用户手册、运维手册、测试报告、源代码)完整移交,支持后续运维。

二、验收的重要性

“烂尾”风险剧增:未经验证的系统强行上线,隐藏缺陷在真实业务压力下爆发,导致系统崩溃、数据错误。

纠纷泥潭深陷:交付内容、质量标准的模糊不清,易引发建设方与使用方的长期扯皮与法律纠纷。

运维成本飙升:文档缺失、架构混乱、缺陷缠身的系统让后续维护举步维艰,成本远超预期。

三、验收的具体流程

启动准备:

确认项目开发基本完成,达到合同约定的验收触发条件。

建设方整理汇编完整的交付物清单及文档。

制定并确认详细的《验收计划》与可量化的《验收标准/大纲》。

系统测试验证:

功能确认测试:验证系统功能是否满足需求规格说明书的要求。

性能与压力测试:评估系统在预期负载下的响应时间、吞吐量、稳定性等。

安全性评估:检查系统在身份认证、授权、审计、数据加密、漏洞防护等方面是否符合安全要求。

用户验收测试:由最终用户代表在实际或模拟业务环境中操作,验证系统是否真正支持业务流程、符合用户习惯。

试运行评估:

系统在生产环境或准生产环境进行一段时间的试运行。

监控系统运行稳定性、处理实际业务数据的能力、用户反馈的问题。

记录并分析试运行期间出现的所有缺陷和事件。

问题处理与回归:

对测试和试运行中发现的问题进行分级。

建设方负责修复问题,验收组验证修复结果。

形成结论与签署:

验收组汇总审查、测试、试运行结果。

撰写《验收报告》,清晰陈述验收过程、发现的主要问题、处理情况及建议,并给出明确的验收结论。

验收成员在《验收报告》上签字确认,并正式接收和责任转移。

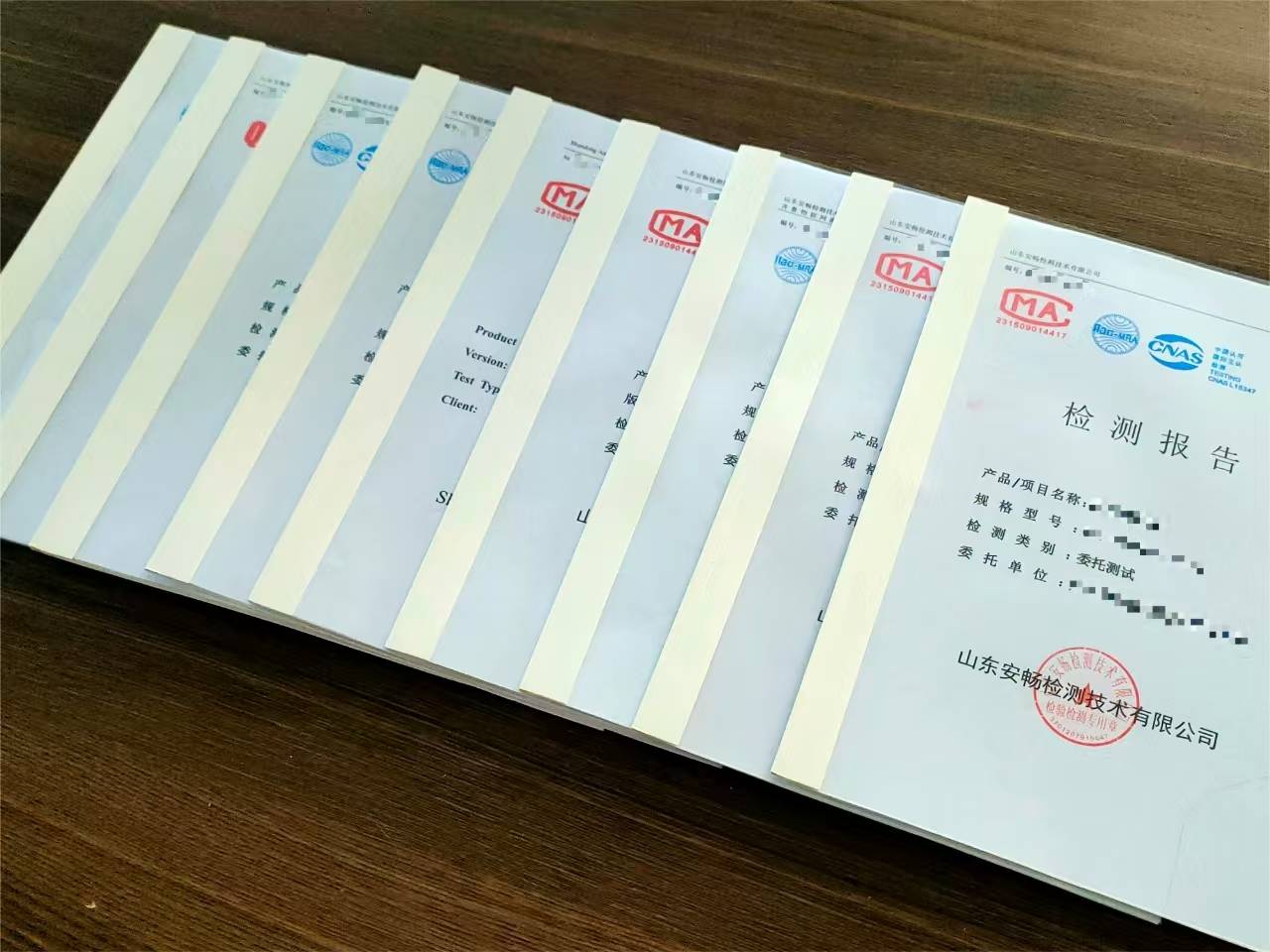

信息化项目验收中,第三方验收测试报告是“一锤定音”的核心文件:它白纸黑字记录验收结论(合格/不合格),是责任移交的法律凭证,汇总了所有测试和试运行证据,并为后续运维提供基准依据,是整个验收活动最重要的成果和证明。

本文来源:信息化项目验收,项目成功的最后确认