深入剖析Java拦截器:从原理到实战

深入剖析Java拦截器:从原理到实战

引言

在 Java 开发的广袤领域中,拦截器(Interceptor)宛如一位默默守护的卫士,扮演着至关重要的角色。它静静地潜伏在请求处理的流程之中,却能发挥出巨大的能量,为系统的稳健运行和功能拓展提供了强有力的支持。

拦截器的核心作用在于,它能够在请求到达目标资源(如控制器方法)之前或之后,悄无声息地介入并执行一些预先设定好的额外操作。这一特性使得它在众多实际应用场景中都大显身手,成为了 Java 开发者们不可或缺的得力工具。

权限验证

在当今的互联网应用中,权限管理是保障系统安全的关键环节。拦截器就像是一扇智能的门禁系统,能够对每一个进入系统的请求进行细致的权限检查。例如,在一个企业级的管理系统中,不同的用户角色(如管理员、普通员工等)拥有不同的操作权限。通过拦截器,我们可以在用户请求访问特定功能模块时,迅速判断其是否具备相应的权限。如果权限不足,拦截器会立即阻止请求的进一步传递,避免敏感信息的泄露和非法操作的执行,从而为系统筑起一道坚固的安全防线。

日志记录

系统的运行状况和用户行为的记录对于问题排查、性能优化以及业务分析都有着不可估量的价值。拦截器在这方面就如同一位不知疲倦的记录员,能够在请求处理的过程中,精准地记录下诸如请求的 URL、参数、发起者的 IP 地址以及请求的处理时间等重要信息。这些详细的日志数据就像是系统运行的 “黑匣子” 记录,当系统出现异常或者性能瓶颈时,开发者可以通过分析这些日志,快速定位问题的根源,找到解决问题的线索。同时,通过对日志数据的深入挖掘,还能够了解用户的使用习惯和行为模式,为业务的优化和改进提供有力的数据支持。

性能监控

随着应用系统的规模不断扩大和业务复杂度的不断提高,性能监控变得愈发重要。拦截器在这里化身为一位敏锐的性能监测员,通过在请求进入和离开目标资源时记录时间戳,能够精确地计算出每个请求的处理时长。通过对大量请求处理时间的统计和分析,开发者可以清晰地了解系统各个模块的性能表现,找出潜在的性能瓶颈。例如,如果发现某个控制器方法的平均处理时间过长,就可以针对性地对该方法进行优化,如调整算法、优化数据库查询等,从而提升整个系统的性能和响应速度。

统一处理请求和响应

拦截器还能够实现对请求和响应的统一处理,为系统带来更高的可维护性和一致性。比如,在一个多语言支持的应用中,可以通过拦截器在请求到达时,根据用户的语言偏好设置相应的本地化信息,确保用户能够看到符合其语言习惯的界面和提示信息。在响应返回时,拦截器又可以对响应数据进行统一的格式封装,如添加通用的响应头信息、对敏感数据进行脱敏处理等,使得系统的交互更加规范和安全。

拦截器在 Java 开发中占据着举足轻重的地位,它以其灵活、高效的特性,为解决各种实际问题提供了优雅的解决方案。在接下来的内容中,我们将深入探究 Java 中拦截器的原理、实现方式以及常见的应用场景,揭开它神秘的面纱,领略其强大的魅力。

一、拦截器基础概念

1.1 定义与作用

拦截器(Interceptor),从定义上讲,它是一种动态拦截方法调用的机制。这就好比在一条繁忙的高速公路上,设置了多个检查点,每个检查点就类似于一个拦截器。当车辆(请求)在这条高速公路上行驶时,必然会经过这些检查点,而拦截器就能够在这个过程中发挥作用。

在 Java 开发的世界里,拦截器主要作用于方法调用的过程。它可以在目标方法被调用之前,悄悄地执行一段预先设定好的代码。比如,在一个电商系统中,当用户发起购买商品的请求时,在真正执行购买方法之前,拦截器可以对用户的登录状态进行检查。如果用户未登录,就可以直接拦截请求,提示用户先进行登录操作,从而避免了无效的请求处理,节省了系统资源。

拦截器也可以在目标方法执行之后执行一些代码。继续以上述电商系统为例,在购买商品的方法执行完毕后,拦截器可以记录下这次购买操作的详细信息,如购买的商品名称、数量、价格以及购买时间等。这些记录对于后续的业务分析和数据统计都有着重要的价值。

拦截器甚至还能够阻止方法的执行。设想一下,在一个企业级应用中,某些敏感操作只有特定权限的用户才能执行。当一个普通用户尝试发起这样的操作时,拦截器可以检测到用户权限不足,进而直接阻止方法的执行,并返回相应的错误提示,确保系统的安全性和数据的完整性。

1.2 工作原理

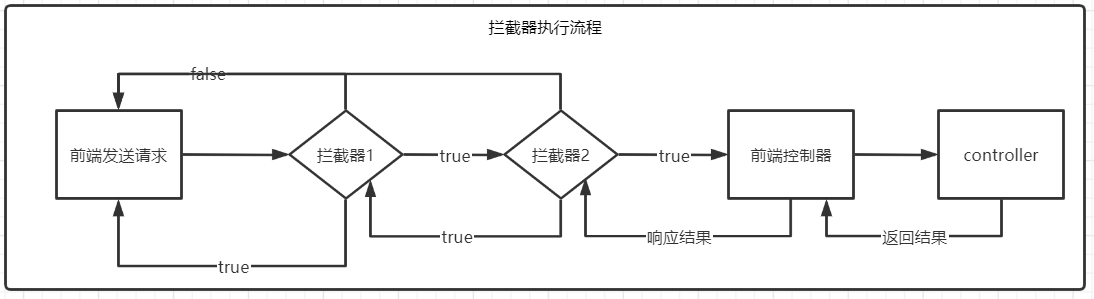

为了更直观地理解拦截器的工作原理,我们来看下面这张图:

在一个典型的 Web 应用请求处理流程中,客户端发送请求到服务器。服务器接收到请求后,首先会经过一系列的过滤器(Filter)进行初步的处理,比如字符编码的设置、请求参数的初步过滤等。接着,请求进入到 Spring 框架的处理流程,此时拦截器就开始发挥作用了。

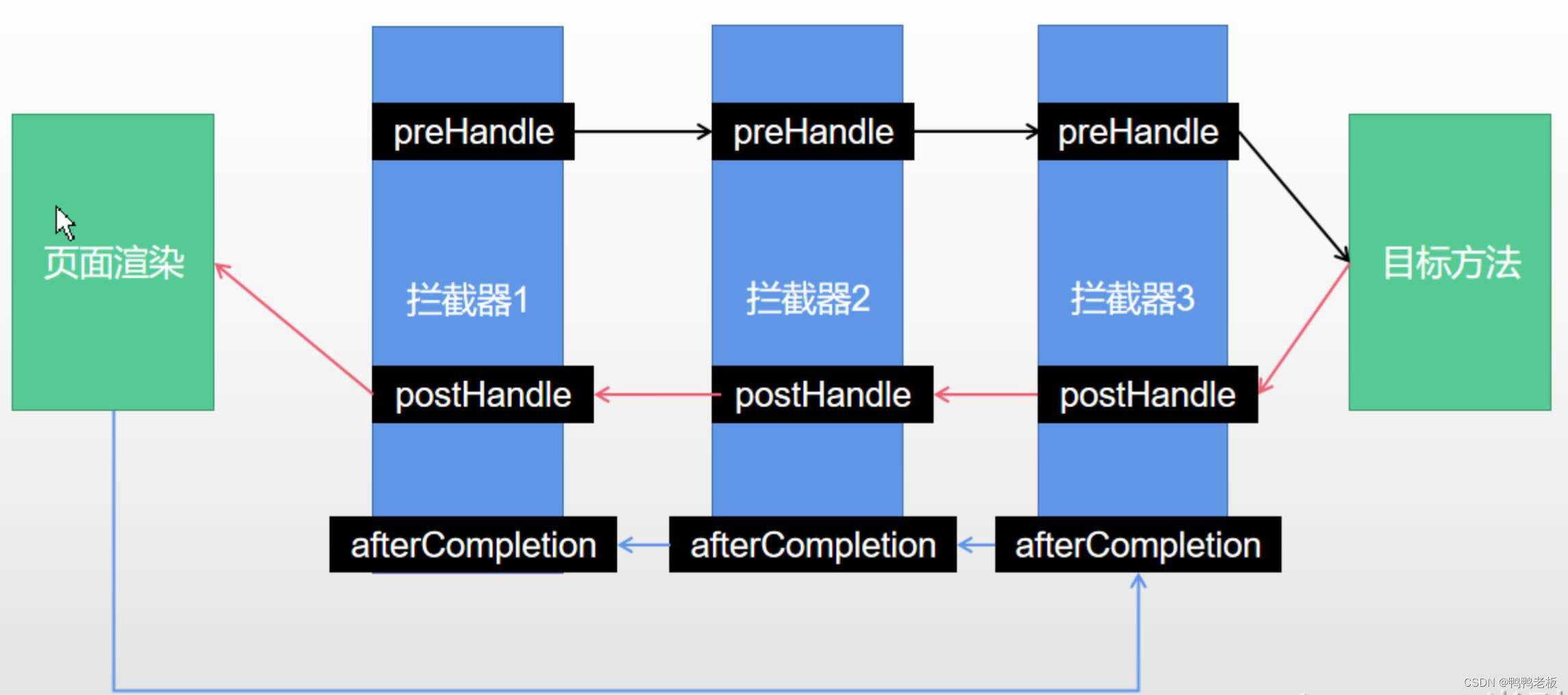

拦截器通常是通过代理(Proxy)的方式来实现的。以 Spring 框架为例,当配置了拦截器后,Spring 会为目标对象创建一个代理对象。这个代理对象就像是目标对象的一个 “替身”,所有对目标对象方法的调用,实际上都会先经过代理对象。当请求到达代理对象时,代理对象会根据配置的拦截器链,依次调用各个拦截器的preHandle方法。如果所有的preHandle方法都返回true,表示请求可以继续处理,那么代理对象才会真正调用目标对象的方法。在目标对象方法执行完毕后,代理对象又会按照相反的顺序,依次调用各个拦截器的postHandle方法和afterCompletion方法。

例如,假设有两个拦截器Interceptor1和Interceptor2,当请求到达代理对象时,会先调用Interceptor1的preHandle方法,再调用Interceptor2的preHandle方法。如果这两个方法都返回true,就会执行目标对象的方法。目标对象方法执行完后,会先调用Interceptor2的postHandle方法,再调用Interceptor1的postHandle方法,最后依次调用Interceptor2和Interceptor1的afterCompletion方法。

1.3 与过滤器的区别

在 Java Web 开发中,过滤器(Filter)和拦截器是两个容易混淆的概念,虽然它们都能对请求进行处理,但在很多方面存在明显的区别:

| 比较项 | 过滤器(Filter) | 拦截器(Interceptor) |

|---|---|---|

| 归属 | 基于 Servlet 规范实现,由 Servlet 容器管理 | 基于 Spring 框架实现,由 Spring 容器管理 |

| 拦截内容 | 可以拦截所有请求,包括静态资源(如图片、CSS 文件、JavaScript 文件等)和动态资源(如 Servlet、JSP 页面等) | 主要拦截 Spring 管理的控制器方法的请求 |

| 依赖环境 | 依赖于 Servlet 容器,如 Tomcat 等 | 依赖于 Spring 容器 |

| 执行顺序 | 在请求到达 Servlet 之前和响应返回给客户端之后执行,多个过滤器按照在 web.xml 文件中的配置顺序依次执行 | 在请求到达控制器方法之前和响应返回给客户端之后执行,多个拦截器按照在 Spring 配置文件中的配置顺序依次执行,还可通过实现org.springframework.core.Ordered接口或使用@Order注解来指定执行顺序 |

| 与业务逻辑耦合度 | 与业务逻辑耦合度较低,主要关注对请求和响应的通用处理,不涉及具体的业务逻辑,可在不修改业务代码的情况下对请求进行过滤和处理 | 与业务逻辑耦合度相对较高,可以在请求到达控制器方法之前和之后执行一些与业务相关的逻辑,如权限验证、日志记录等,可通过获取请求和响应的信息与业务逻辑进行交互 |

举个例子来说明它们的区别。假设我们有一个 Web 应用,其中有一些静态资源(如图片、CSS 文件等)和动态的控制器方法。如果我们希望对所有的请求,包括对静态资源的请求,都进行统一的字符编码设置,那么使用过滤器是比较合适的选择,因为过滤器可以作用于所有请求。但如果我们只是想对控制器方法的请求进行权限验证,并且需要利用 Spring 框架提供的一些功能(如依赖注入获取用户认证信息),那么拦截器就是更好的选择,因为它更专注于 Spring 管理的控制器方法的请求,并且能与 Spring 框架深度集成 。

二、Java 常用拦截器介绍

2.1 SpringMVC 拦截器

2.1.1 核心接口与类

在 SpringMVC 框架中,拦截器的核心接口是HandlerInterceptor,它定义了三个至关重要的方法,这三个方法如同拦截器的三把 “利刃”,在请求处理的不同阶段发挥着关键作用:

-

preHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler): 这个方法在控制器的处理请求方法调用之前执行,是拦截器的 “先锋部队”。它的返回值是一个布尔类型,若返回

true,就像给请求发放了一张 “通行证”,表示请求可以继续向下执行,进入控制器方法的处理流程;若返回false,则如同设置了一道 “关卡”,请求将被拦截,后续的控制器方法将不会被执行,并且也不会执行postHandle和afterCompletion方法。例如,在一个电商系统中,我们可以在这个方法中检查用户的登录状态。如果用户未登录,返回false,并将用户重定向到登录页面,从而确保只有登录用户才能访问受保护的资源。 -

postHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler, ModelAndView modelAndView): 当控制器的处理请求方法调用之后,且在视图解析之前,这个方法就会被触发执行,它充当着请求处理过程中的 “中间协调者”。在这个方法中,我们可以对请求域中的模型(

Model)和视图(View)进行进一步的修改和调整。比如,我们可以在这个方法中根据用户的角色,动态地添加一些额外的信息到模型中,或者修改视图的名称,以展示不同的页面布局给不同角色的用户。 -

afterCompletion(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler, Exception ex): 该方法在整个请求处理完成后,也就是视图渲染结束之后执行,它是拦截器的 “收尾工作者”。通常,我们会在这个方法中进行一些资源清理、记录日志信息等操作。例如,在处理一个文件上传的请求后,我们可以在这个方法中关闭文件流,释放资源,同时记录下这次文件上传的相关信息,如上传的文件名、文件大小、上传时间以及是否上传成功等。

除了HandlerInterceptor接口,SpringMVC 还提供了一个抽象类HandlerInterceptorAdapter。这个抽象类就像是一个 “贴心助手”,它已经实现了HandlerInterceptor接口中的三个方法,并且为这三个方法提供了默认的空实现。当我们自定义拦截器时,如果只需要实现其中的某一个或某几个方法,而不需要实现全部三个方法,那么继承HandlerInterceptorAdapter抽象类就会是一个非常便捷的选择。我们只需要重写我们关心的方法即可,这样可以减少代码的编写量,提高开发效率。例如,当我们只需要在请求处理前进行一些操作时,只需要继承HandlerInterceptorAdapter抽象类,并重写preHandle方法,而不需要去实现其他两个方法,从而简化了代码结构 。

2.1.2 自定义 SpringMVC 拦截器示例

接下来,我们通过一个具体的权限验证拦截器的示例,来深入了解如何自定义 SpringMVC 拦截器。在一个实际的 Web 应用中,权限管理是保障系统安全的重要环节,拦截器在其中发挥着不可或缺的作用。

第一步:创建拦截器类

import javax.servlet.http.HttpServletRequest;

import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

import javax.servlet.http.HttpSession;

import org.springframework.web.servlet.HandlerInterceptor;

import org.springframework.web.servlet.ModelAndView;public class PermissionInterceptor implements HandlerInterceptor {// 在目标方法执行之前执行@Overridepublic boolean preHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler) throws Exception {// 获取当前请求的URLString requestURI = request.getRequestURI();System.out.println("当前请求的URL: " + requestURI);// 从session中获取用户信息,假设登录成功后会将用户信息存入session中,这里的"user"是存入session时的键HttpSession session = request.getSession(false);if (session != null) {Object user = session.getAttribute("user");if (user != null) {// 用户已登录,放行请求System.out.println("用户已登录,允许访问");return true;}}// 用户未登录,重定向到登录页面System.out.println("用户未登录,拦截请求,重定向到登录页面");response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/login.jsp");return false;}// 在目标方法执行之后,视图渲染之前执行@Overridepublic void postHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler, ModelAndView modelAndView) throws Exception {// 这里可以对ModelAndView进行一些操作,比如添加额外的模型数据if (modelAndView != null) {modelAndView.addObject("additionalInfo", "这是在postHandle方法中添加的额外信息");}}// 在整个请求处理完成后执行,即视图渲染结束之后执行@Overridepublic void afterCompletion(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler, Exception ex) throws Exception {// 这里可以进行一些资源清理、记录日志等操作System.out.println("请求处理完成,执行afterCompletion方法");if (ex != null) {System.out.println("请求处理过程中出现异常: " + ex.getMessage());}}

}

第二步:配置拦截器

在 SpringMVC 的配置文件(通常是springmvc - servlet.xml)中进行配置,使自定义的拦截器生效:

<mvc:interceptors><mvc:interceptor><!-- 配置拦截器作用的路径,这里拦截所有请求 --><mvc:mapping path="/**"/><!-- 配置不需要拦截作用的路径,比如登录页面不需要拦截,这里的"/login.jsp"根据实际项目中登录页面的路径来配置 --><mvc:exclude-mapping path="/login.jsp"/><bean class="com.example.interceptor.PermissionInterceptor"/></mvc:interceptor>

</mvc:interceptors>

在上述代码中,我们首先创建了一个PermissionInterceptor类,它实现了HandlerInterceptor接口,并实现了接口中的三个方法。在preHandle方法中,我们通过检查session中是否存在用户信息来判断用户是否登录。如果用户已登录,返回true,允许请求继续执行;如果用户未登录,返回false,并将用户重定向到登录页面。在postHandle方法中,我们向ModelAndView中添加了一个额外的模型数据。在afterCompletion方法中,我们打印了请求处理完成的信息,并在出现异常时打印异常信息。

在配置文件中,我们使用<mvc:interceptors>标签来配置拦截器。<mvc:interceptor>标签用于定义一个具体的拦截器,<mvc:mapping>标签指定了拦截器作用的路径,这里path="/**"表示拦截所有请求;<mvc:exclude-mapping>标签指定了不需要拦截的路径,这里排除了登录页面/login.jsp,确保用户在未登录时也能正常访问登录页面;最后,通过<bean>标签将我们自定义的拦截器类注册到 Spring 容器中 。

通过以上步骤,我们就完成了一个简单的 SpringMVC 权限验证拦截器的自定义和配置,它能够有效地保护我们的应用程序,确保只有登录用户才能访问受保护的资源 。

2.2 Struts2 拦截器

2.2.1 基本原理与架构

Struts2 拦截器是 Struts2 框架中非常重要的组成部分,它的工作原理基于 AOP(面向切面编程)思想,并且运用了责任链设计模式,这使得它能够灵活地对 Action 的访问进行拦截和处理。

当一个请求到达 Struts2 的ServletDispatcher时,整个处理流程就像一场精心编排的交响乐,各个组件各司其职,而拦截器则在其中扮演着关键的角色。首先,Struts2 会根据配置文件(通常是struts.xml)中的配置,查找并实例化相应的拦截器对象。这些拦截器对象就像是一个个训练有素的 “卫士”,被组织成一个有序的列表,形成了拦截器链。

拦截器链就像是一条紧密相连的 “防线”,当请求进入时,它会按照预先定义的顺序依次调用链中的每一个拦截器的intercept方法。每个拦截器在接收到请求后,可以根据自身的逻辑对请求进行处理。例如,它可以检查请求的参数是否合法、验证用户的权限、记录请求的日志等。如果某个拦截器决定放行请求,它会调用ActionInvocation对象的invoke方法,将请求传递给下一个拦截器或者最终的 Action 方法。如果某个拦截器返回了一个结果(例如,返回一个错误页面的视图名称),那么整个请求处理流程将立即停止,不再继续调用后续的拦截器和 Action 方法,而是直接渲染该结果对应的视图。

这种设计模式使得 Struts2 的拦截器具有高度的可插拔性和灵活性。我们可以根据项目的实际需求,轻松地添加、删除或修改拦截器,而不需要对核心业务逻辑进行大规模的改动。例如,在一个电商项目中,我们可以添加一个权限验证拦截器,确保只有授权用户才能访问商品管理、订单处理等敏感功能;同时,我们还可以添加一个日志记录拦截器,记录用户的操作日志,以便后续的审计和分析 。

2.2.2 自定义 Struts2 拦截器示例

下面,我们以一个简单的日志记录拦截器为例,来详细展示如何自定义 Struts2 拦截器。这个拦截器的作用是在每次请求到达 Action 之前,记录下请求的相关信息,包括请求的方法名、参数等,以便于我们进行系统的监控和问题排查。

第一步:实现 Interceptor 接口

package com.example.interceptor;import com.opensymphony.xwork2.ActionInvocation;

import com.opensymphony.xwork2.interceptor.Interceptor;

import org.apache.logging.log4j.LogManager;

import org.apache.logging.log4j.Logger;public class LoggingInterceptor implements Interceptor {private static final Logger logger = LogManager.getLogger(LoggingInterceptor.class);// 在拦截器被创建后立即被调用,用于初始化相关资源,这里暂时没有需要初始化的资源,所以为空实现@Overridepublic void init() {}// 每次拦截请求时执行的方法,是拦截器的核心逻辑所在@Overridepublic String intercept(ActionInvocation invocation) throws Exception {// 获取当前请求的Action方法名String methodName = invocation.getProxy().getMethod();// 获取当前请求的参数Object[] params = invocation.getInvocationContext().getParameters().values().toArray();logger.info("收到请求,即将执行Action方法: {}", methodName);logger.info("请求参数: {}", (Object) params);// 调用ActionInvocation的invoke方法,将请求传递给下一个拦截器或Action方法String result = invocation.invoke();logger.info("Action方法执行完毕,返回结果: {}", result);return result;}// 在拦截器被销毁之前被调用,用于释放相关资源,这里暂时没有需要释放的资源,所以为空实现@Overridepublic void destroy() {}

}

第二步:在配置文件中注册拦截器

在struts.xml配置文件中进行如下配置:

<struts><package name="default" namespace="/" extends="struts-default"><interceptors><!-- 配置自定义的拦截器,name是拦截器的名称,class指定拦截器类的全限定名 --><interceptor name="loggingInterceptor" class="com.example.interceptor.LoggingInterceptor"/><!-- 可以在这里定义拦截器栈,将多个拦截器组合在一起,这里暂时只包含我们自定义的拦截器 --><interceptor-stack name="customStack"><interceptor-ref name="loggingInterceptor"/></interceptor-stack></interceptors><!-- 配置Action,这里以一个简单的UserAction为例 --><action name="userAction" class="com.example.action.UserAction" method="execute"><!-- 引用自定义的拦截器栈 --><interceptor-ref name="customStack"/><result name="success">/success.jsp</result><result name="error">/error.jsp</result></action></package>

</struts>

在上述代码中,我们首先创建了一个LoggingInterceptor类,它实现了Interceptor接口,并实现了接口中的init、intercept和destroy方法。在init和destroy方法中,由于暂时没有需要初始化和释放的资源,所以我们进行了空实现。在intercept方法中,我们首先获取了当前请求的 Action 方法名和参数,并使用日志记录器记录下这些信息。然后,我们调用invocation.invoke()方法,将请求传递给下一个拦截器或 Action 方法,并获取其返回结果。最后,我们记录下 Action 方法执行完毕后的返回结果。

在struts.xml配置文件中,我们首先在<interceptors>标签内定义了我们自定义的拦截器loggingInterceptor,并指定了其对应的类。接着,我们定义了一个拦截器栈customStack,并将我们自定义的拦截器添加到这个栈中。在配置 Action 时,我们通过<interceptor-ref>标签引用了这个自定义的拦截器栈,这样当请求到达这个 Action 时,就会先经过我们自定义的日志记录拦截器的处理 。

通过以上步骤,我们成功地创建并配置了一个 Struts2 日志记录拦截器,它能够有效地记录请求的相关信息,为我们的系统维护和问题排查提供有力的支持 。

2.3 EJB 拦截器

2.3.1 EJB 中的拦截机制

EJB(Enterprise JavaBeans)拦截器是 EJB 3.0 及以上版本引入的一项强大功能,它为 EJB 的开发和管理带来了更高的灵活性和可维护性。EJB 拦截器的主要作用是在 EJB 方法调用的前后,插入自定义的逻辑代码,从而实现一些通用的功能,如日志记录、权限验证、事务管理等。这种机制使得我们可以将这些通用的横切关注点从业务逻辑中分离出来,实现代码的模块化和复用,提高了系统的整体架构质量。

以日志记录为例,在一个大型的企业级应用中,可能有多个 EJB 组件,每个组件又包含多个业务方法。如果我们希望对每个方法的调用进行日志记录,传统的做法是在每个方法内部编写日志记录代码,这样不仅会导致代码的重复,而且后期维护和修改也非常困难。而使用 EJB 拦截器,我们只需要编写一个拦截器类,在其中实现日志记录的逻辑,然后将这个拦截器应用到需要记录日志的 EJB 方法上即可。这样,当任何一个被拦截的 EJB 方法被调用时,拦截器都会自动执行日志记录操作,大大简化了代码的编写和维护工作。

在权限验证方面,EJB 拦截器同样发挥着重要作用。当一个客户端请求调用 EJB 的某个方法时,拦截器可以在方法执行之前,检查客户端的身份和权限信息,确保只有具有相应权限的用户才能执行该方法。如果权限不足,拦截器可以立即返回错误信息,阻止方法的执行,从而保障系统的安全性。

EJB 拦截器还可以用于事务管理。在 EJB 方法调用前后,拦截器可以自动管理事务的开始、提交和回滚。例如,在方法执行前,拦截器可以开启一个新的事务;在方法执行成功后,拦截器可以提交事务;如果方法执行过程中出现异常,拦截器可以回滚事务,确保数据的一致性和完整性 。

2.3.2 编写 EJB 拦截器实例

下面,我们通过一个简单的 EJB 项目,来详细展示如何编写和使用 EJB 拦截器。假设我们有一个简单的用户管理系统,其中包含一个UserService EJB 组件,用于处理用户相关的业务逻辑,我们希望为这个组件的方法添加日志记录功能。

第一步:创建拦截器类

package com.example.interceptor;import javax.interceptor.AroundInvoke;

import javax.interceptor.InvocationContext;

import org.apache.logging.log4j.LogManager;

import org.apache.logging.log4j.Logger;public class EJBLoggingInterceptor {private static final Logger logger = LogManager.getLogger(EJBLoggingInterceptor.class);// 使用@AroundInvoke注解标记该方法为拦截器方法,它会在EJB方法调用前后执行@AroundInvokepublic Object log(InvocationContext ctx) throws Exception {// 获取被调用的EJB方法名String methodName = ctx.getMethod().getName();logger.info("即将调用EJB方法: {}", methodName);// 调用EJB方法,并获取其返回值Object result = ctx.proceed();logger.info("EJB方法调用完毕,返回结果: {}", result);return result;}

}

第二步:在 EJB 中应用拦截器

package com.example.ejb;import javax.ejb.Stateless;

import javax.interceptor.Interceptors;@Stateless

// 使用@Interceptors注解将拦截器应用到当前EJB组件上,这里指定了我们上面创建的EJBLoggingInterceptor拦截器

@Interceptors(EJBLoggingInterceptor.class)

public class UserService {public String sayHello(String name) {return "Hello, " + name;}

}

在上述代码中,我们首先创建了一个EJBLoggingInterceptor类,其中定义了一个使用@AroundInvoke注解标记的log方法

三、拦截器的高级应用与技巧

3.1 多拦截器的使用与顺序控制

3.1.1 配置多个拦截器

在实际的 Java 项目开发中,往往需要多个拦截器协同工作,以满足复杂的业务需求。下面我们分别来看在 SpringMVC 和 Struts2 中如何配置多个拦截器。

SpringMVC 中配置多个拦截器

在 SpringMVC 的配置文件(通常是springmvc - servlet.xml)中,可以使用<mvc:interceptors>标签来配置多个拦截器。示例代码如下:

<mvc:interceptors><!-- 第一个拦截器 --><mvc:interceptor><!-- 配置拦截器作用的路径,这里拦截所有请求 --><mvc:mapping path="/**"/><!-- 配置不需要拦截作用的路径,比如登录页面不需要拦截,这里的"/login.jsp"根据实际项目中登录页面的路径来配置 --><mvc:exclude-mapping path="/login.jsp"/><bean class="com.example.interceptor.FirstInterceptor"/></mvc:interceptor><!-- 第二个拦截器 --><mvc:interceptor><mvc:mapping path="/**"/><mvc:exclude-mapping path="/static/**"/><bean class="com.example.interceptor.SecondInterceptor"/></mvc:interceptor>

</mvc:interceptors>

在上述代码中,我们配置了两个拦截器FirstInterceptor和SecondInterceptor。每个拦截器都通过<mvc:interceptor>标签进行定义,<mvc:mapping>标签指定了拦截器作用的路径,<mvc:exclude-mapping>标签指定了不需要拦截的路径,最后通过<bean>标签将拦截器类注册到 Spring 容器中 。

Struts2 中配置多个拦截器

在 Struts2 中,配置多个拦截器通常是通过定义拦截器栈来实现的。在struts.xml配置文件中,示例代码如下:

<struts><package name="default" namespace="/" extends="struts-default"><interceptors><!-- 定义第一个拦截器 --><interceptor name="firstInterceptor" class="com.example.interceptor.FirstInterceptor"/><!-- 定义第二个拦截器 --><interceptor name="secondInterceptor" class="com.example.interceptor.SecondInterceptor"/><!-- 定义拦截器栈,将多个拦截器组合在一起 --><interceptor-stack name="customStack"><interceptor-ref name="firstInterceptor"/><interceptor-ref name="secondInterceptor"/><!-- 这里还可以继续添加其他拦截器引用 --><!-- 通常还需要引入默认的拦截器栈,以确保Struts2的一些默认功能正常工作 --><interceptor-ref name="defaultStack"/></interceptor-stack></interceptors><!-- 配置Action,这里以一个简单的UserAction为例 --><action name="userAction" class="com.example.action.UserAction" method="execute"><!-- 引用自定义的拦截器栈 --><interceptor-ref name="customStack"/><result name="success">/success.jsp</result><result name="error">/error.jsp</result></action></package>

</struts>

在这段代码中,我们首先定义了两个自定义拦截器firstInterceptor和secondInterceptor,然后创建了一个拦截器栈customStack,并将这两个拦截器以及默认的拦截器栈defaultStack添加到该栈中。在配置 Action 时,通过<interceptor-ref>标签引用了这个自定义的拦截器栈,这样当请求到达这个 Action 时,就会按照拦截器栈中定义的顺序依次执行各个拦截器 。

3.1.2 拦截器顺序对执行结果的影响

拦截器的顺序在实际应用中至关重要,不同的顺序会导致请求处理结果的差异。下面我们通过一个具体的案例来分析这种影响。

假设我们有一个电商系统,其中有两个拦截器:LoginInterceptor用于检查用户的登录状态,PermissionInterceptor用于检查用户的操作权限。如果我们希望先检查用户是否登录,再检查用户是否有相应的操作权限,那么正确的拦截器顺序应该是LoginInterceptor在前,PermissionInterceptor在后。

SpringMVC 中的案例分析

在 SpringMVC 中,如果我们将拦截器配置如下:

<mvc:interceptors><mvc:interceptor><mvc:mapping path="/**"/><mvc:exclude-mapping path="/login.jsp"/><bean class="com.example.interceptor.LoginInterceptor"/></mvc:interceptor><mvc:interceptor><mvc:mapping path="/**"/><mvc:exclude-mapping path="/static/**"/><bean class="com.example.interceptor.PermissionInterceptor"/></mvc:interceptor>

</mvc:interceptors>

当一个请求到达时,首先会进入LoginInterceptor的preHandle方法。如果用户未登录,preHandle方法返回false,请求将被拦截,后续的PermissionInterceptor以及控制器方法都不会被执行。只有当用户已登录,LoginInterceptor的preHandle方法返回true时,请求才会继续进入PermissionInterceptor的preHandle方法,进行权限检查。

Struts2 中的案例分析

在 Struts2 中,如果我们将拦截器栈配置如下:

<interceptor-stack name="customStack"><interceptor-ref name="loginInterceptor"/><interceptor-ref name="permissionInterceptor"/><interceptor-ref name="defaultStack"/>

</interceptor-stack>

同样,当请求到达 Action 时,会先执行loginInterceptor的intercept方法。如果用户未登录,该方法可能会返回一个错误结果(如跳转到登录页面的视图名称),整个请求处理流程将立即停止,不再执行permissionInterceptor的intercept方法和 Action 方法。只有当用户已登录,loginInterceptor的intercept方法调用ActionInvocation的invoke方法,将请求传递下去,才会执行permissionInterceptor的intercept方法,进行权限验证 。

通过以上案例可以看出,合理安排拦截器的顺序能够确保系统按照预期的逻辑进行请求处理,提高系统的安全性和稳定性。在实际开发中,需要根据具体的业务需求,仔细设计和调整拦截器的顺序 。

3.2 拦截器与 AOP 的结合应用

3.2.1 AOP 概述

AOP(Aspect-Oriented Programming),即面向切面编程,是一种与 OOP(Object-Oriented Programming,面向对象编程)相辅相成的编程范式。OOP 主要关注的是将业务逻辑封装成一个个的对象,通过对象之间的交互来完成系统的功能;而 AOP 则侧重于将那些横跨多个模块的通用功能(也称为横切关注点)分离出来,形成独立的切面(Aspect),然后在运行时将这些切面动态地织入到目标对象的方法调用中。

AOP 的核心思想在于实现代码的模块化和复用,将那些与业务逻辑无关,但又需要在多个地方重复出现的功能(如日志记录、事务管理、权限验证、性能监控等)从业务代码中抽离出来,以减少代码的重复,提高代码的可维护性和可扩展性。例如,在一个大型的企业级应用中,可能有多个业务模块都需要进行日志记录,如果在每个业务方法中都手动编写日志记录代码,不仅会导致代码的冗长和重复,而且后期如果需要修改日志记录的方式或格式,就需要在多个地方进行修改,非常繁琐。而使用 AOP,我们只需定义一个日志记录的切面,将日志记录的逻辑封装在切面中,然后通过配置将这个切面应用到需要记录日志的业务方法上,这样就实现了业务逻辑与日志记录逻辑的分离,当需要修改日志记录逻辑时,只需在切面中进行修改即可,无需改动大量的业务代码。

AOP 中涉及到几个重要的概念:

-

切面(Aspect):封装横切关注点的类,它包含了一组通知和一个切点表达式。例如,一个用于日志记录的切面类,其中包含了在方法执行前后记录日志的通知方法,以及定义哪些方法需要被记录日志的切点表达式。

-

通知(Advice):切面中具体执行的代码逻辑,也就是在切点处执行的操作。通知有多种类型,包括前置通知(@Before)、后置通知(@After)、返回后通知(@AfterReturning)、抛出异常后通知(@AfterThrowing)和环绕通知(@Around)。前置通知在目标方法执行之前执行;后置通知在目标方法执行之后执行,无论目标方法是否抛出异常;返回后通知在目标方法正常返回后执行;抛出异常后通知在目标方法抛出异常后执行;环绕通知则包裹着目标方法,可以在目标方法执行前后都执行自定义逻辑,并且可以控制目标方法是否执行。

-

切点(Pointcut):通过表达式定义哪些方法需要被拦截,也就是切面逻辑需要织入的位置。切点表达式可以精确地指定需要增强的方法,例如

execution(* com.example.service.*.*(..))表示拦截com.example.service包下所有类的所有方法。 -

连接点(Joinpoint):程序执行过程中可以插入切面的点,例如方法调用、异常抛出等。在 Spring AOP 中,连接点主要指的是方法的执行 。

AOP 与拦截器有着密切的关系。从某种程度上来说,拦截器可以看作是 AOP 的一种具体实现方式。拦截器通过在方法调用的前后插入自定义逻辑,实现了对方法的拦截和增强,这与 AOP 的思想是一致的。然而,AOP 的功能更为强大和灵活,它不仅可以在方法调用前后进行拦截,还可以在方法抛出异常时、方法返回时等多个连接点进行拦截和增强,并且可以通过切点表达式精确地控制切面逻辑的织入位置 。

3.2.2 结合案例分析

下面我们通过一个性能监控的案例,来展示如何将拦截器与 AOP 结合使用,以实现更灵活的拦截和增强功能。

假设我们有一个电商系统,其中包含多个业务服务类,如ProductService、OrderService等,我们希望对这些服务类中的方法进行性能监控,记录每个方法的执行时间。

使用拦截器实现性能监控

首先,我们创建一个 SpringMVC 拦截器来实现性能监控。

import org.springframework.web.servlet.HandlerInterceptor;

import org.springframework.web.servlet.ModelAndView;import javax.servlet.http.HttpServletRequest;

import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

import java.util.Date;public class PerformanceInterceptor implements HandlerInterceptor {private static final ThreadLocal<Long> startTimeThreadLocal = new ThreadLocal<>();@Overridepublic boolean preHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler) throws Exception {startTimeThreadLocal.set(new Date().getTime());return true;}@Overridepublic void postHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler, ModelAndView modelAndView) throws Exception {// 这里不进行具体的性能计算,因为视图渲染可能会花费时间,影响性能统计准确性}@Overridepublic void afterCompletion(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler, Exception ex) throws Exception {Long startTime = startTimeThreadLocal.get();startTimeThreadLocal.remove();if (startTime != null) {Long endTime = new Date().getTime();System.out.println("方法执行耗时:" + (endTime - startTime) + " 毫秒");}}

}

在上述代码中,我们使用ThreadLocal来存储每个请求的开始时间。在preHandle方法中,记录请求开始的时间;在afterCompletion方法中,获取开始时间并计算方法执行的耗时,然后打印出来。

在 SpringMVC 的配置文件中配置该拦截器:

<mvc:interceptors><mvc:interceptor><mvc:mapping path="/**"/><bean class="com.example.interceptor.PerformanceInterceptor"/></mvc:interceptor>

</mvc:interceptors>

使用 AOP 实现性能监控

接下来,我们使用 AOP 来实现相同的性能监控功能。

首先,添加 Spring AOP 的依赖(如果是 Maven 项目,在pom.xml中添加以下依赖):

<dependency><groupId>org.springframework.boot</groupId><artifactId>spring-boot-starter-aop</artifactId>

</dependency>

然后,创建一个切面类:

import org.aspectj.lang.ProceedingJoinPoint;

import org.aspectj.lang.annotation.Around;

import org.aspectj.lang.annotation.Aspect;

import org.springframework.stereotype.Component;import java.util.Date;@Aspect

@Component

public class PerformanceAspect {@Around("execution(* com.example.service.*.*(..))")public Object logPerformance(ProceedingJoinPoint joinPoint) throws Throwable {Long startTime = new Date().getTime();try {return joinPoint.proceed();} finally {Long endTime = new Date().getTime();System.out.println("方法 " + joinPoint.getSignature().getName() + " 执行耗时:" + (endTime - startTime) + " 毫秒");}}

}

在这个切面类中,我们使用@Around注解定义了一个环绕通知,切点表达式execution(* com.example.service.*.*(..))表示拦截com.example.service包下所有类的所有方法。在环绕通知中,记录方法执行的开始时间,然后通过joinPoint.proceed()调用目标方法,最后在finally块中计算并打印方法执行的耗时。

结合使用的优势

通过上述案例可以看出,使用拦截器实现性能监控,主要是基于 SpringMVC 的请求处理流程,对所有进入 SpringMVC 的请求进行拦截和处理;而使用 AOP 实现性能监控,则是基于方法调用的层面,通过切点表达式可以更精确地控制对哪些方法进行性能监控。将两者结合使用,可以发挥各自的优势,实现更全面、更灵活的性能监控。例如,我们可以使用拦截器对整个请求的处理时间进行粗略的监控,使用 AOP 对具体的业务方法进行更细致的性能分析 。同时,AOP 的切面还可以方便地应用到其他非 Web 层的组件中,进一步拓展了性能监控的范围 。

四、实际项目中的拦截器应用案例

4.1 权限验证

4.1.1 需求分析

在实际的项目开发中,权限验证是确保系统安全性和数据完整性的关键环节。不同角色的用户在系统中拥有不同的操作权限,这就需要我们对用户的每一次请求进行严格的权限检查,以防止非法访问和数据泄露。

以一个企业级的电商管理系统为例,系统中可能存在多种用户角色,如超级管理员、普通管理员、商家和普通用户等。超级管理员拥有最高权限,可以对系统中的所有资源进行操作,包括用户管理、商品管理、订单管理等;普通管理员则可能只被授权进行商品管理和订单处理,但无法进行用户管理操作;商家主要负责自己店铺内的商品上架、下架以及订单发货等操作;普通用户则只能进行商品浏览、下单购买以及查看自己的订单信息等操作。

在这样的系统中,权限验证的需求主要体现在以下几个方面:

-

防止未授权访问:确保只有登录用户才能访问受保护的资源。例如,在上述电商系统中,用户在未登录的情况下,应该无法访问个人订单页面、商品管理后台等功能。

-

角色权限控制:根据用户的角色,限制其对不同资源的访问权限。如普通用户不能访问商家的商品管理页面,商家也不能进行用户管理操作。

-

动态权限管理:在一些复杂的业务场景中,可能需要根据用户的具体业务需求,动态地分配和调整权限。例如,在某个特定的促销活动期间,临时赋予某些用户额外的权限,以进行特殊的操作 。

4.1.2 实现方案与代码示例

下面我们以一个 Spring Boot 项目为例,展示如何使用拦截器实现权限验证功能。

第一步:创建权限验证拦截器

import javax.servlet.http.HttpServletRequest;

import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

import javax.servlet.http.HttpSession;

import org.springframework.web.servlet.HandlerInterceptor;

import org.springframework.web.servlet.ModelAndView;public class PermissionInterceptor implements HandlerInterceptor {// 在目标方法执行之前执行@Overridepublic boolean preHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler) throws Exception {// 获取当前请求的URLString requestURI = request.getRequestURI();System.out.println("当前请求的URL: " + requestURI);// 从session中获取用户角色信息,假设登录成功后会将用户角色存入session中,这里的"role"是存入session时的键HttpSession session = request.getSession(false);if (session != null) {Object role = session.getAttribute("role");if (role != null) {// 根据不同的URL和用户角色进行权限判断if (requestURI.startsWith("/admin") && "admin".equals(role)) {// 是管理员请求管理员相关路径,放行请求System.out.println("管理员用户,允许访问管理员资源");return true;} else if (requestURI.startsWith("/user") && ("user".equals(role) || "admin".equals(role))) {// 是普通用户或管理员请求用户相关路径,放行请求System.out.println("普通用户或管理员,允许访问用户资源");return true;} else if (requestURI.startsWith("/merchant") && "merchant".equals(role)) {// 是商家请求商家相关路径,放行请求System.out.println("商家用户,允许访问商家资源");return true;}}}// 权限不足,返回错误信息System.out.println("权限不足,拦截请求");response.setStatus(HttpServletResponse.SC_FORBIDDEN);return false;}// 在目标方法执行之后,视图渲染之前执行@Overridepublic void postHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler, ModelAndView modelAndView) throws Exception {// 这里可以对ModelAndView进行一些操作,比如添加额外的模型数据if (modelAndView != null) {modelAndView.addObject("permissionInfo", "这是在postHandle方法中添加的权限相关信息");}}// 在整个请求处理完成后执行,即视图渲染结束之后执行@Overridepublic void afterCompletion(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler, Exception ex) throws Exception {// 这里可以进行一些资源清理、记录日志等操作System.out.println("请求处理完成,执行afterCompletion方法");if (ex != null) {System.out.println("请求处理过程中出现异常: " + ex.getMessage());}}

}

第二步:在配置文件中配置拦截路径

创建一个配置类,实现WebMvcConfigurer接口,并重写addInterceptors方法,以配置拦截器的拦截路径。

import org.springframework.context.annotation.Configuration;

import org.springframework.web.servlet.config.annotation.InterceptorRegistry;

import org.springframework.web.servlet.config.annotation.WebMvcConfigurer;@Configuration

public class WebMvcConfig implements WebMvcConfigurer {@Overridepublic void addInterceptors(InterceptorRegistry registry) {registry.addInterceptor(new PermissionInterceptor()).addPathPatterns("/**") // 拦截所有路径.excludePathPatterns("/login", "/static/**"); // 排除登录页面和静态资源路径}

}

第三步:在控制器中进行权限判断(可选)

虽然拦截器已经实现了权限验证功能,但在某些情况下,我们可能还需要在控制器中进一步进行权限判断,以提供更细粒度的控制。例如:

import org.springframework.stereotype.Controller;

import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;

import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;

import org.springframework.web.servlet.ModelAndView;import javax.servlet.http.HttpSession;@Controller

@RequestMapping("/admin")

public class AdminController {@GetMapping("/dashboard")public ModelAndView dashboard(HttpSession session) {// 进一步判断用户角色,这里可以根据业务需求进行更复杂的权限判断逻辑Object role = session.getAttribute("role");if ("admin".equals(role)) {ModelAndView modelAndView = new ModelAndView("admin/dashboard");modelAndView.addObject("message", "欢迎来到管理员控制面板");return modelAndView;} else {ModelAndView modelAndView = new ModelAndView("error/403");modelAndView.addObject("message", "权限不足,无法访问该页面");return modelAndView;}}

}

在上述代码中,PermissionInterceptor拦截器在preHandle方法中,通过检查session中的用户角色信息,结合请求的 URL,判断用户是否有权限访问请求的资源。如果权限不足,返回false,并设置 HTTP 状态码为 403(禁止访问)。在配置类中,我们将拦截器注册到 Spring MVC 中,并指定了拦截所有路径,但排除了登录页面和静态资源路径。在控制器中,我们进一步对用户角色进行判断,以确保只有管理员用户才能访问管理员控制面板 。

4.2 日志记录

4.2.1 日志记录的重要性

在项目开发和运维过程中,日志记录扮演着举足轻重的角色,它是系统运行状态的 “记录仪”,为我们提供了全面了解系统行为的窗口。

便于系统调试:当系统出现异常或错误时,详细的日志记录就像是一把精准的 “手术刀”,能够帮助开发人员迅速定位问题的根源。通过查看日志中记录的请求信息、方法调用栈以及异常堆栈跟踪信息,开发人员可以清晰地了解到错误发生的具体位置和原因,从而大大缩短了问题排查的时间,提高了开发和维护效率。例如,在一个复杂的电商系统中,如果用户下单时出现错误,通过查看日志,开发人员可以获取到订单信息、用户操作步骤以及系统内部的处理流程,从而快速找出导致下单失败的原因,如库存不足、支付接口异常等 。

故障排查:在系统运行过程中,难免会遇到各种故障,如服务器崩溃、网络中断等。日志记录为我们提供了故障发生前系统的运行状态和操作记录,这些信息对于分析故障原因、制定解决方案至关重要。通过分析日志,运维人员可以了解到故障发生时系统的负载情况、资源使用情况以及用户的操作行为,从而判断故障是由硬件故障、软件漏洞还是人为误操作引起的,进而采取相应的措施进行修复 。

性能分析:日志记录还可以帮助我们进行系统性能分析。通过记录每个请求的处理时间、资源消耗等信息,我们可以统计出系统在不同时间段、不同业务场景下的性能指标,如响应时间、吞吐量等。通过对这些性能指标的分析,我们可以发现系统的性能瓶颈,如某个数据库查询语句执行时间过长、某个服务接口响应缓慢等,进而针对性地进行优化,提高系统的整体性能和用户体验 。

审计与合规:在一些对数据安全和合规性要求较高的行业,如金融、医疗等,日志记录是进行审计和合规检查的重要依据。通过记录用户的操作行为、数据访问记录等信息,企业可以满足相关法规和监管要求,同时也可以对内部员工的操作进行监督和审计,防止数据泄露和违规操作的发生 。

4.2.2 使用拦截器实现日志记录

下面我们通过一个日志记录拦截器的示例,展示如何使用拦截器记录请求的相关信息。

import org.slf4j.Logger;

import org.slf4j.LoggerFactory;

import org.springframework.web.servlet.HandlerInterceptor;

import org.springframework.web.servlet.ModelAndView;import javax.servlet.http.HttpServletRequest;

import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

import java.util.Date;public class LoggingInterceptor implements HandlerInterceptor {private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(LoggingInterceptor.class);private static final ThreadLocal<Long> startTimeThreadLocal = new ThreadLocal<>();// 在目标方法执行之前执行@Overridepublic boolean preHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler) throws Exception {startTimeThreadLocal.set(new Date().getTime());logger.info("收到请求,请求URL: {}", request.getRequestURI());logger.info("请求方法: {}", request.getMethod());logger.info("请求参数: {}", request.getParameterMap());return true;}// 在目标方法执行之后,视图渲染之前执行@Overridepublic void postHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler, ModelAndView modelAndView) throws Exception {// 这里可以在视图渲染前记录一些与视图相关的信息,暂时无操作}// 在整个请求处理完成后执行,即视图渲染结束之后执行@Overridepublic void afterCompletion(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler, Exception ex) throws Exception {Long startTime = startTimeThreadLocal.get();startTimeThreadLocal.remove();if (startTime != null) {Long endTime = new Date().getTime();logger.info("请求处理完成,耗时: {} 毫秒", (endTime - startTime));}if (ex != null) {logger.error("请求处理过程中出现异常", ex);}}

}

在上述代码中,我们创建了一个LoggingInterceptor拦截器。在preHandle方法中,使用ThreadLocal记录请求开始的时间,并记录请求的 URL、方法和参数信息。在afterCompletion方法中,获取请求开始时间,计算请求处理的耗时并记录,同时如果请求处理过程中出现异常,也会记录异常信息。

在配置文件中注册该拦截器:

import org.springframework.context.annotation.Configuration;

import org.springframework.web.servlet.config.annotation.InterceptorRegistry;

import org.springframework.web.servlet.config.annotation.WebMvcConfigurer;@Configuration

public class WebMvcConfig implements WebMvcConfigurer {@Overridepublic void addInterceptors(InterceptorRegistry registry) {registry.addInterceptor(new LoggingInterceptor()).addPathPatterns("/**"); // 拦截所有路径}

}

通过上述配置,当有请求到达系统时,LoggingInterceptor拦截器会记录请求的相关信息,日志格式如下:

[INFO] [时间戳] 收到请求,请求URL: /user/list

[INFO] [时间戳] 请求方法: GET

[INFO] [时间戳] 请求参数: {page=[1], size=[10]}

[INFO] [时间戳] 请求处理完成,耗时: 50 毫秒

这样,通过查看日志,我们可以清晰地了解每个请求的处理过程和相关信息,为系统的调试、故障排查和性能分析提供有力的支持 。

五、拦截器使用中的常见问题与解决方案

5.1 拦截器不生效问题排查

在使用拦截器的过程中,有时会遇到拦截器不生效的情况,这可能会导致系统的某些功能无法正常实现,如权限验证失效、日志记录缺失等。下面我们来分析一下常见的原因及相应的排查方法和解决方案。

配置错误

配置错误是拦截器不生效的常见原因之一。在不同的框架中,拦截器的配置方式有所不同,任何一个配置细节的错误都可能导致拦截器无法正常工作。

SpringMVC 中的配置问题:在 SpringMVC 中,需要在配置文件(如springmvc - servlet.xml)或配置类中正确配置拦截器。常见的配置错误包括:

-

路径配置错误:

<mvc:mapping>标签用于指定拦截器作用的路径,如果路径配置不正确,可能导致拦截器无法拦截到预期的请求。例如,将路径写成了错误的格式,或者将需要拦截的路径写错。假设我们希望拦截所有以/api开头的请求,正确的配置应该是<mvc:mapping path="/api/**"/>,如果写成了<mvc:mapping path="/api*"/>,则无法正确匹配请求路径,拦截器也就无法生效。 -

拦截器类配置错误:

<bean>标签用于注册拦截器类,如果类路径写错,Spring 容器将无法找到对应的拦截器类。比如,将拦截器类的全限定名写错,或者该类所在的包没有被 Spring 容器扫描到。假设我们的拦截器类PermissionInterceptor位于com.example.interceptor包下,正确的配置应该是<bean class="com.example.interceptor.PermissionInterceptor"/>,如果写成了<bean class="com.example.PermissionInterceptor"/>,就会导致配置错误,拦截器无法生效。

Struts2 中的配置问题:在 Struts2 中,拦截器的配置主要在struts.xml文件中进行。常见的配置错误有:

- 拦截器栈配置错误:Struts2 通常通过拦截器栈来管理多个拦截器,如果拦截器栈配置不正确,可能导致拦截器无法按预期执行。例如,在定义拦截器栈时,没有正确引用自定义的拦截器,或者将拦截器的顺序写错。假设我们定义了一个自定义拦截器

LoggingInterceptor,并希望将其添加到一个拦截器栈中,正确的配置应该是:

<interceptor-stack name="customStack"><interceptor-ref name="loggingInterceptor"/><!-- 其他拦截器引用 -->

</interceptor-stack>

如果写成了<interceptor-stack name="customStack"><interceptor-ref name="nonexistentInterceptor"/></interceptor-stack>,由于引用了不存在的拦截器,会导致配置错误,拦截器无法生效。

- Action 配置错误:在配置 Action 时,需要正确引用拦截器栈。如果 Action 没有引用拦截器栈,或者引用了错误的拦截器栈,拦截器将不会对该 Action 起作用。例如,假设我们有一个

UserAction,需要应用自定义的拦截器栈customStack,正确的配置应该是:

<action name="userAction" class="com.example.action.UserAction" method="execute"><interceptor-ref name="customStack"/><result name="success">/success.jsp</result><result name="error">/error.jsp</result>

</action>

如果写成了<action name="userAction" class="com.example.action.UserAction" method="execute"><result name="success">/success.jsp</result><result name="error">/error.jsp</result></action>,没有引用拦截器栈,拦截器将不会对UserAction生效。

排查配置错误时,可以仔细检查配置文件中的路径、类名、拦截器栈的定义和引用等是否正确。同时,可以查看 Spring 或 Struts2 的启动日志,日志中通常会记录配置错误的相关信息,帮助我们快速定位问题。

依赖注入问题

在拦截器中,如果需要依赖注入其他 Bean,而依赖注入失败,也可能导致拦截器无法正常工作。

SpringMVC 中的依赖注入问题:在 SpringMVC 拦截器中,当使用@Autowired或@Resource等注解进行依赖注入时,可能会出现注入失败的情况。这通常是因为拦截器的实例化过程与 Spring 容器的依赖注入机制存在冲突。例如,在拦截器配置类中,如果直接通过new关键字创建拦截器实例,而不是通过 Spring 容器来管理,那么依赖注入将无法生效。假设我们有一个PermissionInterceptor拦截器,需要注入一个UserService,正确的配置方式应该是在配置类中通过@Bean注解将拦截器交给 Spring 容器管理:

import org.springframework.context.annotation.Bean;

import org.springframework.context.annotation.Configuration;

import org.springframework.web.servlet.config.annotation.InterceptorRegistry;

import org.springframework.web.servlet.config.annotation.WebMvcConfigurer;@Configuration

public class WebMvcConfig implements WebMvcConfigurer {@Beanpublic PermissionInterceptor permissionInterceptor() {return new PermissionInterceptor();}@Overridepublic void addInterceptors(InterceptorRegistry registry) {registry.addInterceptor(permissionInterceptor()).addPathPatterns("/**").excludePathPatterns("/login", "/static/**");}

}

如果在addInterceptors方法中直接使用new PermissionInterceptor(),而没有通过@Bean注解,那么UserService的依赖注入将失败,导致拦截器功能异常。

Struts2 中的依赖注入问题:在 Struts2 中,拦截器的依赖注入通常通过 Struts2 的 IOC 容器来实现。如果拦截器类没有被正确地纳入 IOC 容器管理,或者依赖的 Bean 没有正确配置,也会导致依赖注入失败。例如,在 Struts2 中使用 Spring 的依赖注入时,需要确保 Struts2 和 Spring 的集成配置正确。如果在struts.xml中没有正确配置 Spring 的ContextLoaderListener,或者在拦截器类中使用了错误的依赖注入方式,都可能导致依赖注入失败。假设我们的拦截器需要注入一个 Spring 管理的UserService,在 Struts2 和 Spring 集成的情况下,需要在struts.xml中添加如下配置:

<listener><listener-class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</listener-class>

</listener>

同时,在拦截器类中使用@Autowired注解进行依赖注入时,需要确保该类被 Spring 容器扫描到。

排查依赖注入问题时,可以通过调试工具查看拦截器中依赖的 Bean 是否为null,如果是null,则说明依赖注入失败。可以检查配置文件中关于依赖注入的配置是否正确,以及拦截器类是否被正确地纳入容器管理 。

其他原因

除了配置错误和依赖注入问题外,还有一些其他原因可能导致拦截器不生效。

请求映射问题:如果请求的 URL 没有被拦截器正确匹配,拦截器将不会执行。在 SpringMVC 中,请求的映射是通过@RequestMapping等注解来实现的,如果这些注解配置不正确,或者请求的 URL 不符合拦截器的配置路径,拦截器将无法生效。例如,在一个 SpringMVC 项目中,有一个请求的 URL 是/user/list,而拦截器配置的拦截路径是/api/**,由于请求 URL 不在拦截器的拦截范围内,所以拦截器不会生效。

拦截器实现错误:拦截器的实现逻辑中如果存在错误,例如preHandle方法中抛出异常,导致请求无法正常处理,也可能出现拦截器看似不生效的情况。在自定义拦截器时,需要确保拦截器的实现逻辑正确无误。例如,在一个权限验证拦截器的preHandle方法中,如果在判断用户权限时出现逻辑错误,可能会导致即使用户权限不足,也能通过拦截器,从而出现权限验证失效的情况。假设我们在preHandle方法中判断用户权限的逻辑如下:

@Override

public boolean preHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler) throws Exception {HttpSession session = request.getSession(false);if (session != null) {Object role = session.getAttribute("role");if ("admin".equals(role)) {return true;} else {// 这里逻辑错误,应该返回false,却返回了truereturn true;}}return true;

}

这样就会导致权限验证失效,即使不是管理员用户也能通过拦截器。

当遇到拦截器不生效的问题时,需要全面地排查配置、依赖注入、请求映射以及拦截器实现等方面的问题,通过仔细分析和调试,找到问题的根源并加以解决 。

5.2 性能优化

在使用拦截器时,虽然它为我们的系统带来了很多便利和功能扩展,但如果使用不当,也可能会引发一些性能问题。下面我们来探讨一下在使用拦截器时可能出现的性能问题以及相应的优化建议。

过多的拦截操作导致请求处理时间过长

当系统中配置了过多的拦截器,或者每个拦截器的处理逻辑过于复杂时,会导致请求在拦截器链中花费大量的时间,从而延长了整个请求的处理时间,降低了系统的响应速度。

例如,在一个电商系统中,可能配置了多个拦截器,包括权限验证拦截器、日志记录拦截器、性能监控拦截器、数据校验拦截器等。如果每个拦截器都进行复杂的数据库查询、文件读写或者大量的计算操作,那么当一个请求到达时,在经过这些拦截器的过程中,会消耗大量的时间。假设权限验证拦截器需要查询数据库获取用户权限信息,每次查询需要花费 100 毫秒;日志记录拦截器需要记录详细的请求日志到文件中,每次写文件操作需要花费 50 毫秒;性能监控拦截器需要进行复杂的性能计算,每次计算需要花费 80 毫秒。如果一个请求需要依次经过这三个拦截器,那么仅在拦截器处理阶段就会花费 (100 + 50 + 80) = 230 毫秒的时间,这对于一些对响应时间要求较高的系统来说,是一个不容忽视的性能瓶颈。

为了避免过多的拦截操作导致请求处理时间过长,可以采取以下优化措施:

-

精简拦截器数量:仔细评估每个拦截器的必要性,去除那些对系统功能和性能提升不大的拦截器。例如,如果某些日志记录拦截器记录的日志信息在实际项目中很少被使用,且对系统的运行和维护没有实质性的帮助,可以考虑将其移除。

-

优化拦截器逻辑:对拦截器中的处理逻辑进行优化,减少不必要的计算和 I/O 操作。例如,在权限验证拦截器中,可以使用缓存技术来减少数据库查询次数。如果用户的权限信息在一段时间内不会发生变化,可以将用户的权限信息缓存起来,当用户再次请求时,首先从缓存中获取权限信息,而不是直接查询数据库。这样可以大大提高权限验证的速度,减少请求处理时间。在日志记录拦截器中,可以采用异步写日志的方式,将日志信息先存储在内存队列中,然后通过单独的线程将队列中的日志信息写入文件,这样可以避免写日志操作对请求处理线程的阻塞,提高系统的响应速度。

资源占用过高

拦截器在执行过程中可能会占用一些系统资源,如内存、线程等。如果拦截器的实现不合理,可能会导致资源占用过高,影响系统的整体性能。

例如,在拦截器中创建了大量的临时对象,而这些对象没有及时被垃圾回收,会导致内存占用不断增加,最终可能引发内存溢出错误。假设在一个拦截器的preHandle方法中,每次请求都会创建一个大小为 10MB 的临时对象,用于存储一些临时数据,但在方法执行结束后,没有及时释放该对象的引用,随着请求的不断增加,内存中会积累大量的这些临时对象,导致内存占用过高。

为了降低拦截器对资源的占用,可以采取以下优化措施:

-

合理使用资源:在拦截器中,尽量避免创建不必要的对象和占用过多的系统资源。如果需要使用临时对象,要确保在使用完毕后及时释放资源,例如将对象的引用设置为

null,以便垃圾回收器能够及时回收这些对象。 -

优化数据结构:选择合适的数据结构来存储和处理数据,以减少内存占用和提高处理效率。例如,在性能监控拦截器中,如果需要统计请求的处理时间,可以使用

ThreadLocal来存储每个请求的开始时间,而不是使用全局变量。因为ThreadLocal可以为每个线程提供独立的变量副本,避免了多线程环境下的竞争和数据不一致问题,同时也减少了内存的占用。 -

使用连接池:如果拦截器中需要进行数据库连接或其他资源的获取,应该使用连接池技术,而不是每次请求都创建新的连接。连接池可以有效地管理和复用资源,减少资源的创建和销毁开销,从而降低资源占用,提高系统性能。例如,在权限验证拦截器中,如果需要查询数据库获取用户权限信息,可以使用数据库连接池(如 HikariCP、C3P0 等)来获取数据库连接,而不是每次都创建新的数据库连接对象。

缓存的合理使用

在拦截器中,合理使用缓存可以有效地减少重复计算和数据库查询,提高系统的性能。

例如,在权限验证拦截器中,如果每次请求都去数据库查询用户的权限信息,不仅会增加数据库的负担,还会降低系统的响应速度。可以在拦截器中使用缓存来存储用户的权限信息,当用户再次请求时,首先从缓存中获取权限信息。如果缓存中存在用户的权限信息,则直接使用缓存中的数据进行权限验证,避免了数据库查询操作;如果缓存中不存在用户的权限信息,则查询数据库获取权限信息,并将其存入缓存中,以便下次使用。这样可以大大提高权限验证的效率,减少请求处理时间。

在使用缓存时,需要注意以下几点:

-

选择合适的缓存技术:根据项目的需求和特点,选择合适的缓存技术,如本地缓存(如 Guava Cache)、分布式缓存(如 Redis)等。本地缓存适用于单节点应用,具有快速访问的特点;分布式缓存适用于分布式系统,能够实现数据的共享和高可用性。

-

设置合理的缓存过期时间:为了保证缓存数据的时效性,需要设置合理的缓存过期时间。如果缓存过期时间设置过长,可能会导致缓存中的数据与数据库中的实际数据不一致,从而影响系统的正确性;如果缓存过期时间设置过短,可能会导致频繁的缓存失效和数据库查询,降低系统的性能。因此,需要根据数据的更新频率和业务需求,合理设置缓存过期时间。例如,对于用户权限信息,如果用户权限的变更频率较低,可以将缓存过期时间设置为几个小时甚至一天;对于一些实时性要求较高的数据,如商品库存信息,缓存过期时间可以设置为几分钟甚至更短。

-

缓存的一致性问题:在分布式系统中,由于数据可能存在多个副本,当数据发生更新时,需要确保缓存的一致性。可以采用缓存更新策略(如写后失效、写前失效、读写锁等)来保证缓存数据的一致性。例如,在电商系统中,当商品的库存信息发生更新时,需要及时失效缓存中对应的商品库存数据,以便下次查询时能够获取到最新的库存信息。

通过对拦截器进行性能优化,可以有效地提高系统的响应速度、降低资源占用,提升系统的整体性能和用户体验 。在实际项目中,需要根据具体的业务需求和系统架构,综合运用各种优化措施,不断优化拦截器的性能 。

六、总结

6.1 拦截器知识回顾

在 Java 开发的广阔天地中,拦截器犹如一位默默守护的幕后英雄,发挥着举足轻重的作用。通过本文的深入探讨,我们全面而系统地了解了拦截器的相关知识。

从基础概念层面来看,拦截器是一种能够动态拦截方法调用的强大机制,其核心作用在于能够在目标方法执行的前后,灵活地执行预先设定的代码逻辑,甚至可以根据特定条件阻止原始方法的执行。这一特性使得拦截器在众多实际应用场景中都大显身手,成为 Java 开发者不可或缺的得力工具。在权限验证场景中,拦截器如同一位严格的门禁卫士,能够对每一个进入系统的请求进行细致的权限检查,确保只有授权用户才能访问受保护的资源,从而为系统筑起一道坚固的安全防线;在日志记录场景下,它又化身为一位不知疲倦的记录员,精准地记录下请求的详细信息,为系统的运行状况和用户行为留下清晰的记录,为后续的问题排查和业务分析提供了宝贵的数据支持;在性能监控方面,拦截器则像是一位敏锐的性能监测员,通过精确计算请求的处理时长,帮助开发者及时发现系统中的性能瓶颈,进而进行针对性的优化,提升系统的整体性能和响应速度 。

我们还深入研究了 Java 中常用的几种拦截器。SpringMVC 拦截器基于 Spring 框架实现,通过实现HandlerInterceptor接口,开发者可以轻松自定义拦截器,实现对控制器方法调用的精细控制。在一个电商项目中,我们可以创建一个权限验证拦截器,在preHandle方法中检查用户的登录状态和权限信息,只有当用户具备相应权限时,才允许请求继续执行,从而保障了系统的安全性。Struts2 拦截器同样基于 AOP 思想,运用责任链设计模式,能够灵活地对 Action 的访问进行拦截和处理。以一个简单的日志记录拦截器为例,我们可以在intercept方法中记录请求的相关信息,为系统的运行提供详细的日志记录,方便后续的审计和分析 。EJB 拦截器则为 EJB 组件的方法调用提供了强大的拦截功能,通过在 EJB 方法调用的前后插入自定义逻辑,实现了日志记录、权限验证、事务管理等通用功能的模块化和复用,提高了系统的整体架构质量。

在拦截器的高级应用与技巧方面,多拦截器的使用与顺序控制是一个重要的知识点。通过合理配置多个拦截器,并精心安排它们的执行顺序,我们可以实现更加复杂和精细的业务逻辑。在一个企业级应用中,可能同时存在权限验证拦截器、日志记录拦截器和性能监控拦截器等,我们需要根据业务需求,确保权限验证拦截器先执行,只有通过权限验证的请求才会继续被日志记录拦截器和性能监控拦截器处理,从而保证系统的安全性和性能监控的准确性。拦截器与 AOP 的结合应用也为我们提供了更强大的功能拓展。AOP 作为一种与 OOP 相辅相成的编程范式,能够将那些横跨多个模块的通用功能(如日志记录、事务管理等)分离出来,形成独立的切面,然后在运行时将这些切面动态地织入到目标对象的方法调用中。通过将拦截器与 AOP 相结合,我们可以充分发挥两者的优势,实现更灵活、更高效的代码结构和功能实现。

在实际项目中,我们通过权限验证和日志记录这两个典型的应用案例,进一步展示了拦截器的实际应用价值。在权限验证案例中,我们详细介绍了如何使用拦截器实现基于角色的权限控制,确保不同角色的用户只能访问其被授权的资源,有效地保护了系统的安全。在日志记录案例中,我们展示了如何使用拦截器记录请求的相关信息,包括请求的 URL、方法、参数以及处理时间等,为系统的调试、故障排查和性能分析提供了有力的支持。

我们还探讨了拦截器使用中的常见问题与解决方案。当遇到拦截器不生效的问题时,我们需要全面排查配置错误、依赖注入问题以及其他可能导致拦截器无法正常工作的原因,通过仔细分析和调试,找到问题的根源并加以解决。在性能优化方面,我们需要关注过多的拦截操作可能导致的请求处理时间过长以及资源占用过高的问题,通过精简拦截器数量、优化拦截器逻辑、合理使用资源和缓存等措施,提高系统的性能和响应速度。

6.2 未来发展趋势

随着技术的不断进步和发展,拦截器在 Java 开发中的应用前景将更加广阔。在未来,拦截器有望与新兴技术如微服务、云原生等实现更紧密的结合。在微服务架构中,各个服务之间的通信和交互变得更加频繁和复杂,拦截器可以在服务调用的过程中,实现对请求的统一处理、安全验证和监控等功能,保障微服务架构的稳定运行和安全性。例如,在一个由多个微服务组成的电商系统中,拦截器可以在服务调用的入口处,对请求进行身份验证和权限检查,确保只有合法的请求才能访问相应的微服务,同时还可以记录服务调用的日志信息,便于后续的问题排查和性能分析 。

在云原生环境下,拦截器可以与容器编排工具(如 Kubernetes)、服务网格(如 Istio)等技术相结合,实现对云原生应用的精细化管理和运维。通过与 Kubernetes 的集成,拦截器可以在容器启动和运行的过程中,对容器内的应用进行监控和管理,确保应用的稳定性和性能。与 Istio 服务网格的结合,则可以利用拦截器实现对服务间通信的流量控制、故障注入和灰度发布等高级功能,提升云原生应用的可靠性和可扩展性。

面对这些未来的发展趋势,持续学习和探索是我们不断提升技术能力的关键。作为 Java 开发者,我们需要密切关注行业的最新动态和技术发展趋势,不断学习和掌握新的知识和技能,深入理解拦截器在不同技术场景下的应用原理和方法,通过实践不断积累经验,提升自己解决实际问题的能力。同时,我们还需要积极参与开源社区的讨论和交流,与同行们分享自己的经验和见解,共同推动拦截器技术在 Java 开发中的不断发展和创新。只有这样,我们才能在不断变化的技术浪潮中,始终保持敏锐的洞察力和竞争力,为 Java 开发领域的发展贡献自己的力量 。

拦截器作为 Java 开发中的重要技术,已经在众多项目中发挥了重要作用,并且在未来有着巨大的发展潜力。希望通过本文的介绍,能够帮助读者更加深入地理解和掌握拦截器的相关知识,在实际项目中灵活运用拦截器,解决各种实际问题,提升系统的性能和质量。