光伏系统优化布局,实现从空间利用到效能的最大化

光伏系统的布局设计直接影响发电量、投资回报率及运维效率。科学的布局优化需兼顾地形条件、光照资源、设备特性与工程成本,可以通过鹧鸪云光伏系统化工具实现精准规划。

一、布局优化的核心目标

光伏系统布局优化需实现三大核心目标的平衡:

- 空间利用率最大化:在有限土地或屋顶面积内,通过合理排布提升组件铺设密度,增加装机容量。

- 发电量损失最小化:通过规避遮挡、优化倾角与方位角,减少因阴影、mismatch效应导致的功率损耗。

- 工程成本最优化:降低电缆用量、支架耗材及施工难度,实现度电成本(LCOE)的精准控制。

三者相互制约,例如高密度排布可能增加遮挡风险,而过度拉大间距虽能减少阴影,却会降低土地利用率。需通过量化分析找到最优平衡点。

二、布局优化的关键技术路径

(一)地形与环境适配性设计

三维地形建模

基于高清卫星地图与无人机航拍数据,构建项目区域的三维模型,精准识别坡度、坡向、障碍物分布等关键信息。针对山地项目,系统可自动划分坡度区间,并匹配差异化排布策略——缓坡区域采用横向阵列以提高密度,陡坡区域采用顺坡排布以减少土方量。

障碍物精细化处理

在高清地图中手动标注树木、电线杆、建筑物等遮挡源,输入高度、距离等参数后,系统自动生成全年阴影轨迹。

(二)组件阵列参数优化

倾角与方位角组合优化

通过逐时辐射模拟,计算不同倾角与方位角组合下的发电量。例如,北纬30°地区,最佳倾角通常为当地纬度±5°,而方位角向东微调5°可增加冬季发电量约3%。系统自动推荐安装倾角,支持手动调整对比,便于优化。

动态间距计算

系统支持实时调整参数并同步更新三维视图,直观展示间距变化对阴影的影响。

组串排布策略

- 同一组串内组件需保持一致的倾角与朝向,避免mismatch损失;

- 不同朝向的屋面(如东西坡屋顶)应分开组串,减少相互影响。

(三)电气系统协同优化

汇流箱与逆变器布局

遵循“就近接入”原则,汇流箱与逆变器应布置在阵列中心区域,缩短直流电缆长度(理想控制在50米以内),降低线损。

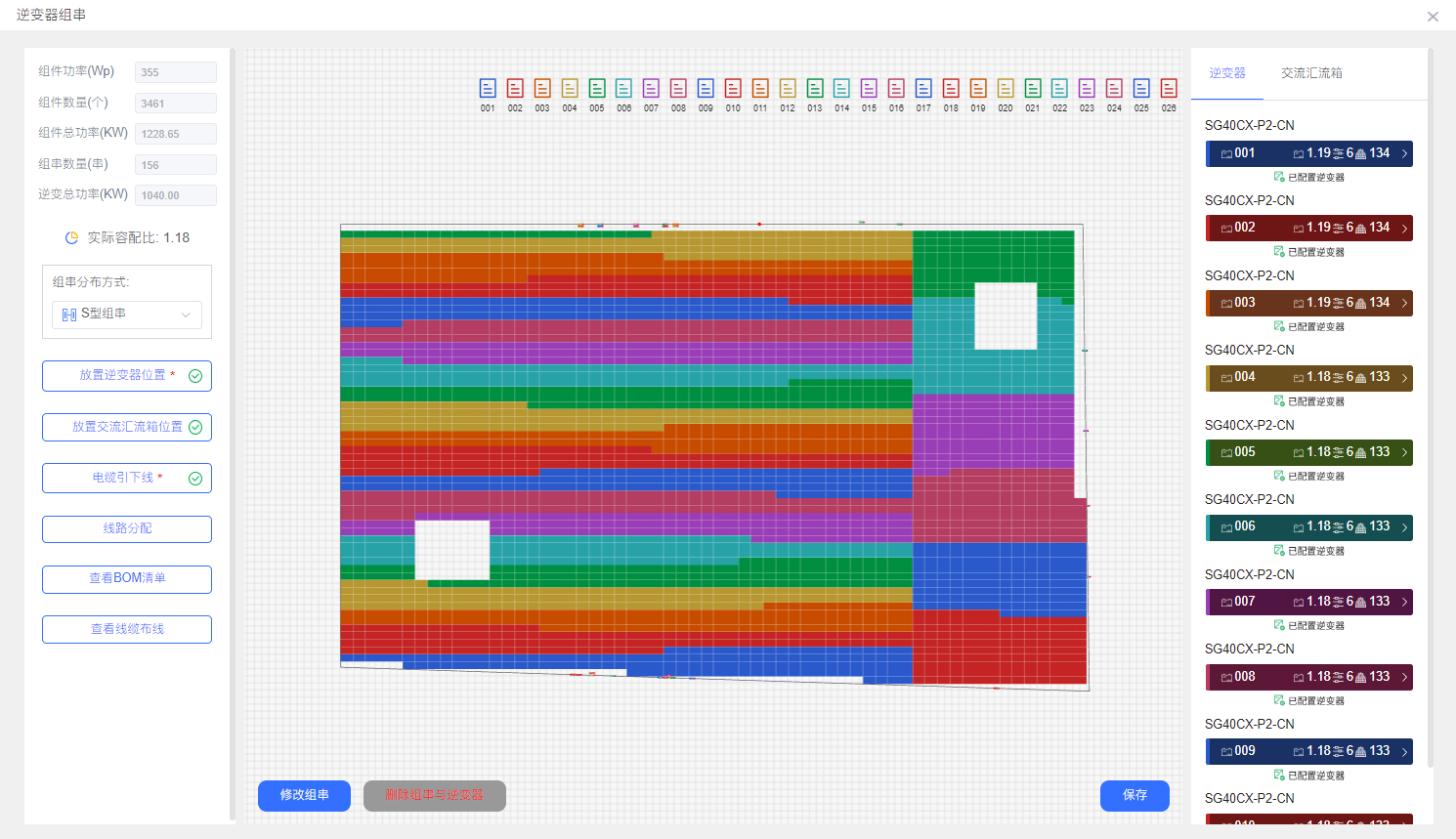

组串分布方式规划

组串分布需结合阵列排布形态与电缆走向,采用“S 型组串”或“一字组串”两种核心布线方式,实现线路损耗与施工效率的平衡。

- S型组串:适用于组件呈矩阵式密集排布的场景(如平屋顶、地面电站行列式阵列)。

- 一字组串:适用于组件沿直线排布的场景(如斜屋顶顺坡排列、道路旁条形阵列)。

容配比动态调整

根据遮挡风险智能配置容配比,无需手动设置。系统支持模拟不同容配比下的发电量与设备负荷率,辅助决策。

(四)多方案对比与决策

通过量化指标对比不同布局方案的综合效益,核心参数包括:

- 技术指标:装机容量、首年发电量、PR 值(系统效率)、遮挡损失率;

- 经济指标:单位千瓦投资、LCOE、IRR(内部收益率)、投资回收期;

- 工程指标:用地面积、支架用量、电缆长度、施工周期。

科学的布局设计是光伏项目提质增效的关键环节,建议在项目前期即引入专业工具,通过数据驱动决策,实现空间利用与发电效能的最优平衡。