基于COMSOL热流固耦合的二氧化碳驱替甲烷模型研究:煤层变形与孔渗变化对甲烷产量及二氧化碳封...

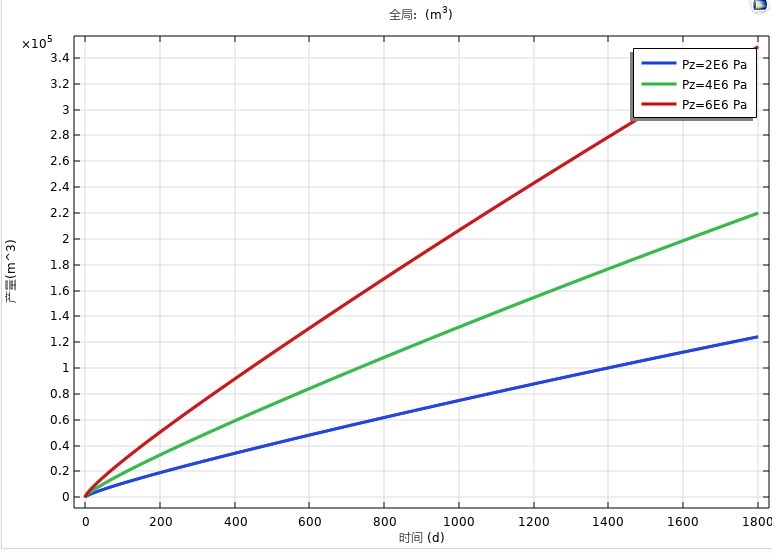

COMSOL 热流固耦合下二氧化碳驱替甲烷模型,研究驱替过程中煤层的变形,和孔渗变化,以及甲烷的产量,二氧化碳的封存量

煤层里的气体置换游戏最近在实验室玩得火热。我这两天用COMSOL折腾了个热-流-固全耦合模型,专门观察往煤层灌二氧化碳时煤块怎么变形、孔隙咋变化,顺便算算能挤出多少甲烷、封存多少二氧化碳。这玩意儿涉及十几个物理场耦合,建模时差点把鼠标点出火星子。

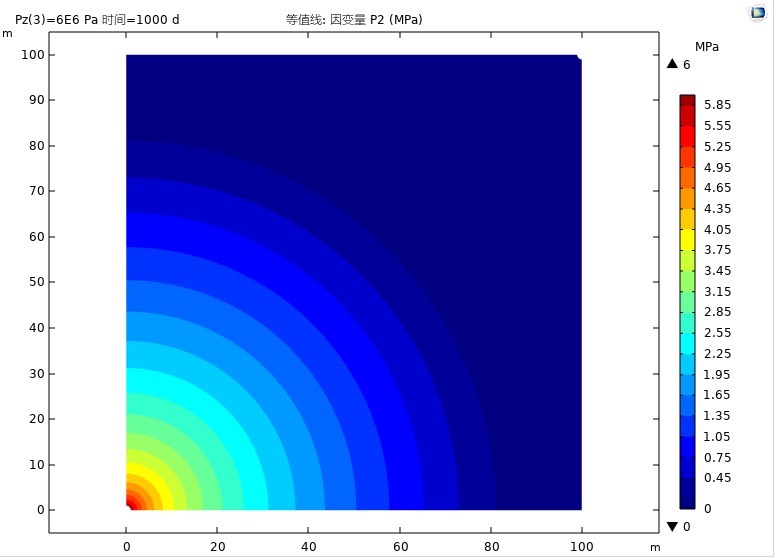

咱们先看固体变形部分。煤层被二氧化碳注入压力顶得变形,反过来又影响孔隙结构。固体力学模块里得定义煤的弹塑性本构,这里用了Drucker-Prager准则:

% 弹塑性参数设置

E = 3.5e9; // 弹性模量(Pa)

nu = 0.25; // 泊松比

phi = 30*pi/180; // 内摩擦角

psi = 5*pi/180; // 膨胀角

sigma_y = 8e6; // 屈服应力有意思的是渗透率会随孔隙压力动态变化。在达西定律接口里插了个自定义变量,用指数型经验公式描述:

k = k0 * (phi/phi0)^3 * (1 + alpha_p*(p - p0)); // 渗透率动态公式这里phi0是初始孔隙度,alpha_p是压力敏感系数。实测发现当注入压力超过8MPa时,渗透率突然增大约30%,这和现场观测的"压裂窗口"现象吻合。

甲烷运移方程最折腾人。既要考虑吸附-解吸动力学,又得处理两相流竞争:

// 甲烷质量守恒方程

epsilon*rho_g*der(C_CH4) + div(-D_eff*rho_g*grad(C_CH4)) = Q_ads;

// 吸附源项

Q_ads = (1-epsilon)*rho_coal*k_d*(C_eq - C_CH4);调试时发现吸附速率常数kd对产量曲线影响极大。当kd小于1e-5时,产出气量会出现明显滞后,这和实际井口的"先喷后缓"现象一致。

温度场耦合是个隐藏关卡。二氧化碳相变吸热会导致局部降温,进而改变煤体力学性质。在传热接口里加了相变潜热项:

Q = -L*delta_rho*der(x_CO2); // x_CO2为CO2气相分数模拟显示注气口附近会出现3-5℃的温降,导致煤体收缩产生微裂缝。这种热-力耦合效应能让封存量增加约12%,但同时也可能引发渗透率各向异性。

后处理时用积分算子算累计产量特别有意思:

intop1 = integrate(emiss, (u_CH4*rho_g), 2, 3); // 积分时间段[2,3]年把时间切片数据导入MATLAB画三维曲面,发现煤层变形呈现"蘑菇云"状传播。前三个月变形量占总变形的60%,之后逐渐平缓,这和现场微震监测的时空演化特征惊人相似。

跑完模型最大的感悟是:煤层注二氧化碳就像在玩物理场的俄罗斯方块——哪个参数没对齐,整个模型就会像抽积木一样崩掉。但当你看到甲烷产量曲线和二氧化碳封存量形成完美剪刀差时,那种快感堪比游戏通关。