人形机器人应用于职业教育与实训,以及素养课题设计与知识图谱动态更新

职业教育实训现场

一、人形机器人在职业教育和场景实训中的应用

人形机器人正在逐步融入职业教育现场实训中,其应用形式和深度都在不断发展。作为提高教学质量和培养符合产业需求人才的重要手段,能提供更贴近真实工作场景的实践体验。

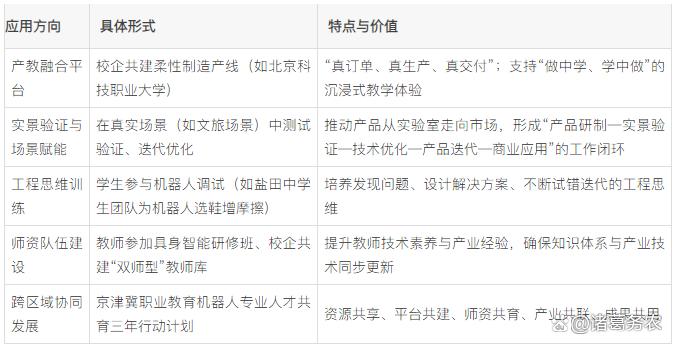

(一)人形机器人在职业教育实训中的主要应用形式及其特点

人形机器人在职业教育实训形式和特点

具身智能人才培养计划

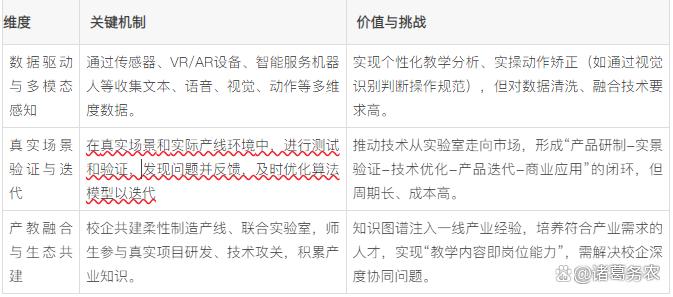

(二)人形机器人技术在职业教育实训中的应用

主要体现在以下几个方面:

1. 共建产教融合实训平台:

职业院校与机器人企业合作,将真实生产线引入校园。例如北京科技职业大学与企业共建的工业零件共享柔性制造产线,不仅能满足人形机器人核心零部件“小批量、多样化、高精度”的试制需求,更构建了“真订单、真生产、真交付”的产教融合实践教学创新平台。

这类平台通常配备数字孪生系统,学生可实时观察产线运行数据与仿真画面,实现“做中学、学中做”。

2. 开展实景验证与场景赋能:

地方政府(如成都市)通过组织机器人与人工智能企业在真实文旅场景(如博物馆、熊猫基地)中进行产品验证,为技术迭代提供“练兵场”。为学生提供在真实应用环境中测试和优化技术的机会,加速产品从实验室走向市场的进程。

3. 注重工程思维与实践能力培养:

职业教育中机器人应用的重点并非仅是操作技能,更在于工程思维和实践能力的锤炼。例如深圳盐田的中学生团队在备战世界人形机器人运动会时,就深度参与了机器人的调试和优化,包括为机器人安装摄像头获取“第一视角”,并精心挑选和测试合适的“鞋子”以增加脚底摩擦力。这种发现问题、设计解决方案、不断试错迭代的过程,是工程思维的核心。

4. 加强师资队伍建设:

面对具身智能技术的快速迭代,职业院校需要通过构建 “双师型”教师队伍(既懂理论又能指导实践)来应对挑战5。包括选派教师到企业挂职锻炼、参与实际项目研发,以及聘请企业技术骨干担任兼职教师等。

5. 探索跨区域协同发展:

面对机器人产业对高技能人才的迫切需求,跨区域的职业教育协同成为趋势。例如“京津冀职业教育机器人专业人才共育三年行动计划”,旨在通过深入实施人才强国战略和创新驱动发展战略,加强京津冀地区职业教育深度协作,创新协同发展与产教融合模式,汇聚京津冀机器人技术领域产教优势资源。

具身机器人教学互动

(三)面临的挑战

人形机器人在职业教育实训中的应用也面临一些挑战:

1. 成本较高:

人形机器人本身及其维护、升级费用不菲,对许多职业院校是不小的负担。

2. 技术更新快:

行业技术迭代迅速,要求课程内容和实训设备能及时跟进,对师资和教学资源更新提出较高要求。

3. 教育与产业深度融合待加强:

需避免人才培养与企业实际需求出现“时间差”5,要建立更有效的产教融合机制,推动企业深度参与人才培养全过程。

(四)未来发展趋势

未来,人形机器人在职业教育实训中的应用可能会呈现以下趋势:

1. 数据驱动与具身智能深度融合:

随着具身智能发展,多模态数据采集(视觉、力觉、触觉等)在实训中的作用将更突出5。校企合作建设数据采集中心,为学生提供处理、分析和应用机器人数据的实践机会将成为重要方向。

2. 虚拟仿真与实景操作更紧密结合:

数字孪生技术1和VR/AR技术的应用将更普遍,允许学生在虚拟环境中安全地进行高风险或高成本操作练习,再过渡到物理机器人操作。

3. 个性化学习与自适应教学增强:

人工智能技术有望帮助分析学生的学习数据和操作习惯,为其提供个性化的实训路径和反馈。

4. 跨学科融合与综合素质培养:

机器人技术的应用会更强调与特定专业领域知识(如康养服务5)的结合,培养学生利用机器人技术解决专业领域实际问题的能力,以及沟通、协作、创新等综合素质。

总而言之,人形机器人在职业教育现场实训中的应用正从“概念演示”走向“深度融入”,从“单点尝试”走向“系统推进”。其核心目标是培养能适应未来智能制造业和服务业发展需求,具备扎实工程实践能力和创新精神的高素质技术技能人才。

二、知识图谱动态更新及IBM Watson教育版的准确性危机

(一)知识图谱:人形机器人的“教与学”核心

人形机器人要能在教育场景中真正发挥作用,离不开一个能够持续更新、不断进化的“大脑”——也就是知识图谱。不仅仅是静态的知识库,更是一个对教学场景中的各类信息(如课程内容、学生互动数据、教学方法等)进行结构化处理和动态关联的网络。其动态更新机制和价值可以概括为:

知识图谱动态更新机制和价值

(二)IBM Watson的“准确性危机”:警示与启示

1. 处理复杂推理的局限性:

研究表明,Watson在处理需要多步推理、结合多个事实才能理解的问题时(例如解释进化适应性的原因),表现并不理想26。这与AI在自然语言处理、推理方面的挑战有关。

2. “高置信度”的误导性:

研究发现,Watson对于高置信度得分标记的样本,与人工编码员具有相似的准确性;但对于低置信度得分的样本,人类的标记准确性显著优于NLP。这意味着AI可能会对其错误判断也表现出“自信”,需要使用者保持批判性思维。

3. 对词汇和措辞的敏感:

分析发现,某些特定的词汇和措辞可能会增加Watson误判的概率(误报率)。这表明AI模型的性能可能受到训练数据中语言模式的影响。

这些研究提醒我们,AI在教育中的应用,尤其是在进行形成性评价、自动化评分或学习内容推荐时,其准确性、公平性和透明度至关重要。所谓的“危机”,并非指Watson单一产品的问题,而是泛指所有教育AI在追求更高精准度、更好教育效果过程中面临的共同挑战和需要警惕的现象。

具身机器人

(三)总结:问题根源与应用对策略

面对知识图谱动态更新的复杂性和AI应用的准确性挑战,教育者和技术开发者可以关注以下几点:

1. 人机协同,而非取代:

认识到AI的局限性,将其定位为辅助工具。教师的角色应更多转向引导、启发和关怀,利用AI处理重复性工作,而由教师进行最终判断和复杂决策。

2. 关注数据质量与多样性:

知识图谱的动态更新和AI模型的准确性,高度依赖于高质量、多样化的训练数据。这包括覆盖不同文化背景、学习风格和能力水平的数据,以减少偏见和盲区。

3. 透明度与可解释性:

开发者应努力提升AI模型的可解释性,让教育者和学生能理解AI做出某些判断或推荐的理由,从而建立信任并便于纠错。

4. 持续的评估与迭代:

建立有效的机制,对教育AI的应用效果进行长期、持续的评估,并根据反馈不断迭代优化算法和知识图谱。

5. 伦理考量与规范制定:

在推动技术应用的同时,必须重视数据隐私、算法公平性等伦理问题,并推动制定相应的行业规范和标准。

6. 小结

人形机器人在教育领域的应用,其背后的知识图谱动态更新是核心支撑,而在这个过程中,确保AI应用的准确性、可靠性和教育价值是持续面临的挑战。

这些挑战并非不可逾越,而恰恰指明了技术迭代和人文关怀相结合的方向。理想的状态是让机器处理它擅长的(如海量数据检索、模式识别、重复性工作),而人(教师和学生)专注于创造力、批判性思维、情感互动等更高阶的能力。

ibm尝试用watson人工智能驱动区块链

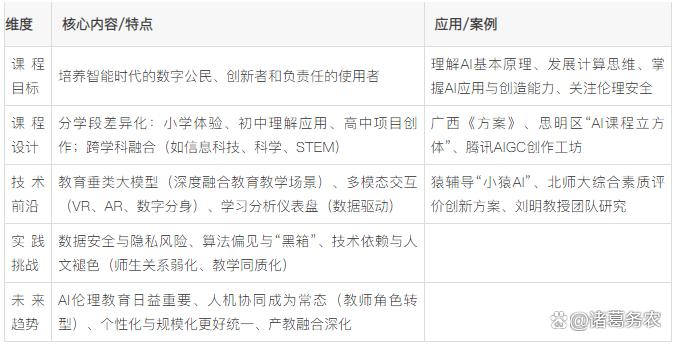

三、AI素养课程设计技术前沿与不足及教育实践

(一)课程设计与教学创新

AI素养课程的设计强调分学段、差异化和跨学科融合。

1. 分学段差异化教学:

广西的《方案》提出,小学低年级侧重感知体验,高年级和初中侧重理解应用,高中则侧重项目创作。这符合学生的认知发展规律。

2. 跨学科融合(Cross-disciplinary Integration):

AI不再仅仅是计算机课的内容,它正与科学、数学、艺术甚至人文社科深度融合。思明区的《鹭岛AI寻宝记》和《智趣玩偶DIY》等区域特色学习手册,以及腾讯青少年AIGC创作工坊支持“生文、生图、生视频、生3D、生音乐、生代码”六大功能,为跨学科项目式学习(PBL) 提供了强大支持,让学生在解决真实问题的过程中应用AI知识。

3. 教师角色转变与赋能:

教师正从知识传授者转向学习设计师和引导者。这对教师的数字素养提出了更高要求。许多地区正通过培训提升教师能力,例如思明区聘任科学副校长、成立科技教育创新工作站,广西将人工智能素养纳入“国培”“区培”计划。

AI素养教育的主要方面和核心内容

(二)技术前沿与应用实践

AI技术在教育领域的应用正走向更深度的融合与创新。

教育垂类大模型(Educational Vertical-specific Large Models):

这些专为教育场景优化的大模型是当前技术前沿的核心。它们不仅在作业批改(如猿辅导的“五重错因分析”)、作文点评(如科大讯飞从多个维度进行分析)等方面提供支持,还能赋能学情分析和个性化学习路径规划。

多模态交互与沉浸式体验:

技术正创造更丰富的学习环境。新东方的“天宫启航”航天交互系统通过VR技术让学生模拟航天任务,数字分身技术则帮助教师快速生成课程视频。

数据驱动与智能化评价:

AI使得规模化的个性化评价和综合素质评价成为可能。北师大开发的“AI赋能中国学生综合素质评价创新方案”正在全国8000多所学校试点应用,通过AI搭建表现性评价指标和问题场景,更准确地评估学生解决实际问题的能力,并首次使得全国学生综合素质发展水平实现可比。

某团队的研究则探索了将大语言模型(LLM) 与学习分析仪表盘(LAD) 结合,以增强大学生的自我导向学习能力和Python技能掌握。

(三)面临的挑战与不足

尽管前景广阔,AI素养教育在实践中也面临诸多挑战:

1. 数据安全与隐私风险:

教育AI应用收集大量学生数据,包括学习行为、生物特征等,存在泄露风险和数据保护制度不完善的挑战。

2. 算法偏见与“黑箱”效应(Algorithmic Bias and "Black Box" Effect):

AI算法的决策过程往往不透明,这可能隐含歧视和偏见,且其同质化推荐可能导致学生认知窄化。

3. 技术依赖与人文褪色:

若过度依赖技术,教师可能从“教学设计者”蜕变为“系统运维员”,导致教学同质化,削弱教育中的人文关怀和情感互动。

4. 数字鸿沟与资源不均:

不同地区、学校在资金、技术基础设施和师资水平上存在差异,可能加剧教育的不公平性。

Ai课堂教育

(四)发展趋势

未来AI素养教育可能会呈现以下趋势:

1. AI伦理教育将日益重要:

培养学生正确的技术价值观和伦理观,懂得辨别AI生成内容,理解其潜在偏见和危害,将成为AI素养的核心部分。

2. 人机协同成为新常态:

未来的教育生态将是教师与AI优势互补。教师更多承担情感引导、创造力激发、价值观塑造等角色,而AI则处理知识传递、数据分析等任务。

3. 个性化与规模化的统一:

AI技术有望实现大规模的因材施教,为每个学生提供符合其认知水平、学习风格和兴趣的个性化学习方案。

4. 产教融合与生态共建:

企业、高校与中小学的联结将更紧密。企业提供技术、平台和实践案例,高校提供理论研究和师资培养,中小学则成为应用实践的主战场,共同构建健康的AI教育生态。

(五)总结

AI素养教育正迅速从“知识技能传授”向“综合素养培育”转变,从“单点课程”走向“全域渗透”。它关乎未来的数字公民能否善用技术、明辨利弊并保持人性之光。

对于教育工作者和政策制定者而言,主动拥抱变化的同时,保持清醒的批判性思考,密切关注技术背后的伦理风险和数字鸿沟问题,并持续学习,是应对这一变革的关键。

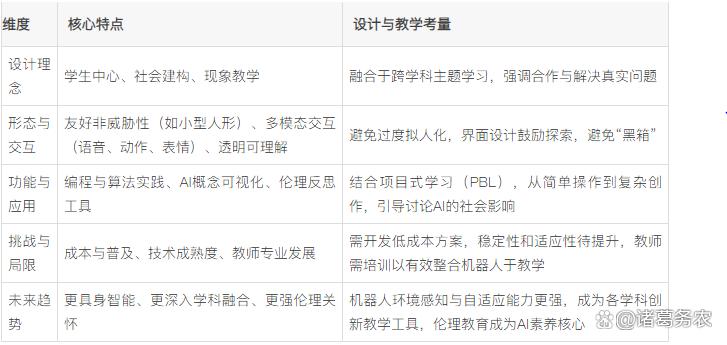

四、芬兰AI素养课程中的人形机器人教具设计

芬兰在AI素养教育方面一直处于探索前沿,其AI素养课程中的人形机器人教具设计,核心在于以学生为中心,强调实践、互动与伦理反思,旨在培养学生适应智能时代的综合素养,而不仅仅是技术操作技能。

Ai素养课程设计

(一)设计理念与原则

芬兰的人形机器人教具设计,深受其教育理念的影响:

1. “以学生为中心”的互动设计:

机器人通常被设计得友好、小巧(如高度30.5厘米的Elias机器人),以消除学生的距离感和恐惧感。它们具备无限的耐心,鼓励学生提问和尝试,不怕犯错。

2. “现象教学”的载体:

芬兰倡导基于现象的教学(Phenomenon-based Learning),机器人教具常作为跨学科学习的连接点。例如,在探究“机器人如何行走”这一现象时,可融合物理、工程、数学和编程知识。

3. “构建主义”的学习工具:

学生不仅与机器人互动,更可能参与其编程、调试甚至部分功能开发。这契合了“通过动手做来学”的理念5,将抽象的AI概念转化为具身的实践体验。

4. “全纳教育”的体现:

设计会考虑不同学习能力和背景学生的需求。机器人可个性化调整教学策略和进度,并有潜力为有特殊需求的学生提供支持。

芬兰AI素养课程主要特点和出发点

(二)形态、功能与教学应用

芬兰AI素养课程中的人形机器人教具,其形态和功能紧密服务于教学目标:

1. 形态设计:

多采用小巧、友好的人形或类人形态(如NAO机器人平台)。这种设计能激发学生的兴趣和亲和力,同时其机械结构又直观地揭示了其“机器”的本质,避免过度拟人化带来的错觉。

2. 核心功能:

多模态交互:具备语音识别与合成(支持多语言210)、计算机视觉(识别学生、物体)、动作执行(跳舞、手势24)等能力,为学生提供丰富的交互体验。

感知与适应:能够识别学生的学习水平和状态,并相应地调整提问难度、教学内容和策略,提供一定程度的个性化学习支持210。

数据反馈:向教师反馈学生的学习数据和可能遇到的问题24,帮助教师更好地理解学生,实现人机协同教学。

Ai素养课程设计

3. 教学应用场景:

编程与算法思维培养:学生通过图形化或代码编程控制机器人完成特定任务,直观理解序列、循环、条件判断等计算思维核心概念。

AI概念可视化与体验:将机器学习、计算机视觉、语音识别等AI技术封装成学生可触摸、可交互的实体形式。例如,让学生训练机器人识别不同的表情或物体。

项目式学习(PBL)与跨学科整合:机器人作为核心教具,支持学生开展复杂项目。例如,设计一个由机器人辅助的历史故事重现项目,融合历史、语言、艺术和编程。

社会与伦理讨论的催化剂:机器人的存在本身就能引发关于技术伦理、人机关系、隐私安全等问题的课堂讨论,这是AI素养不可或缺的部分。

芬兰Ai素养课程实践

(三)挑战与考量

芬兰的模式也面临一些挑战,在设计和使用中需加注意:

1. 成本与可持续性:

人形机器人目前成本较高,可能对教育资源的公平分配带来挑战。

2. 技术成熟度与可靠性:

机器人的技术稳定性(如语音识别在嘈杂环境中的准确性)、电池续航、操作的流畅性等,都会直接影响课堂体验。

3. 教师培训与接受度:

成功整合机器人于教学,极大程度上依赖于教师的能力和意愿。教师需要接受培训,不仅学习操作,更要掌握设计机器人辅助教学活动的 pedagogy(教学法)知识。

4. 避免“技术解决方案主义”:

需明确机器人是辅助教学的工具,而非取代教师或解决所有教育问题的“银弹”。教育的核心仍是人与人的互动和启发。

(四)未来趋势

芬兰AI素养课程中人形机器人教具的发展,未来可能呈现以下趋势:

1. 更具身智能:

随着具身智能发展,机器人对环境的感知、理解和交互能力将更强,能更自然、更智能地参与学习活动。

2. 更深入的学科融合:

机器人将更深入地融入科学、技术、工程、艺术、数学等各个学科,成为常态化的创新教学工具。

3. 更强的伦理关怀:

AI伦理教育将更受重视,机器人教具将成为引导学生批判性思考技术社会影响的重要工具。

4. 更低门槛的开发平台:

会出现更多适合中小学生使用的开发工具和平台,降低学生创造和编程机器人的难度。

(五)小结

芬兰AI素养课程中的人形机器人教具设计,其精髓在于“以育人为本”,而非“以技术为先”。它不仅是学习AI知识的工具,更是培养学生计算思维、创造力、合作精神和伦理责任感的综合载体。

其成功的关键,在于将先进的技术无缝融入到先进的教育理念和实践中,并始终强调教师的主导作用和学生的主动建构。

芬兰Ai素养课程实践

【免责声明】本文主要内容均源自公开信息和资料,部分内容引用了Ai,仅作参考,不作任何依据,责任自负。