【概念科普】原位CT(In-situ CT)技术详解:从定义到应用的系统梳理

【概念科普】原位CT(In-situ CT)技术详解:从定义到应用的系统梳理

- 1、定义与核心内涵

- 2、命名逻辑

- 3、历史发展脉络

- 4、核心技术与特点

- 5、与传统CT的核心区别

- 6、应用场景

- 7、原位CT总结

1、定义与核心内涵

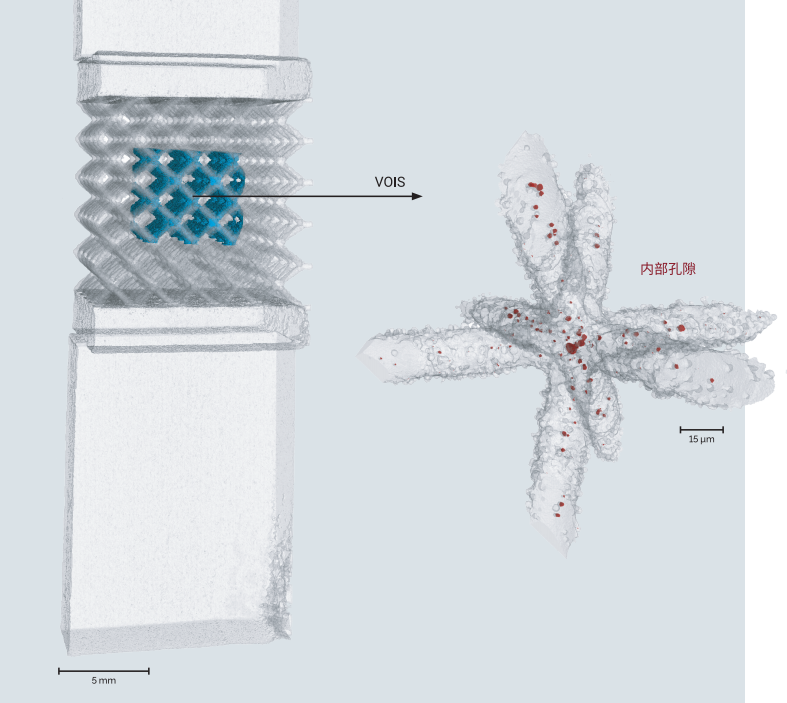

原位CT(In-situ CT) 是一种融合X射线断层扫描技术与多场耦合原位试验模块的新型表征手段,核心特点是在样品处于实际服役环境(如高温、高压、拉伸、充放电等)的动态过程中,实现内部结构的三维无损观测。

关键定义拆解:

“原位”:样品在扫描过程中始终处于模拟的实际使用环境(非静态离线状态),保留原始结构与受力状态;

“CT”:基于X射线断层扫描技术,实现样品内部微米级/亚微米级三维成像,清晰呈现缺陷(如裂纹、孔隙)与微观结构(如晶粒、相界面)。

本质价值:

突破传统CT“静态、无环境模拟”的局限,揭示材料/构件在真实工况下的动态损伤机制(如裂纹萌生-扩展-贯通、电极体积变化等)。

2、命名逻辑

原位In-situ ,在自然或原始的位置或地方。顾名思义,体现了对环境模拟,避免样品脱离实际使用环境,希望观察样品在实际环境中的动态变化!

原位CT是“原位”与“CT”的双重指向,即原位 + CT。名称直接体现技术的核心特征——“真实环境”与“精准成像”的结合:

2.1 “原位”的科学含义

“原位”(In-situ)源于拉丁语,意为“在原始位置”,指样品在扫描时未被脱离实际服役环境(如高温炉中的岩石、充放电中的电池),避免制样(切割、研磨)导致结构失真。

2.2 “CT”的技术定位

“CT”即计算机断层扫描(Computed Tomography),通过X射线穿透样品,结合算法重建三维结构,是实现“原位观测”的技术基础。

2.3 名称整体意义

“原位CT”本质是“在真实环境下,用CT技术动态观测样品内部结构”,名称直接传递“真实性”与“动态性”两大核心价值。

3、历史发展脉络

原位CT的历史发展脉络是需求驱动与技术迭代的融合。

原位CT的兴起是材料科学、岩土工程等领域研究需求与CT技术、环境模拟技术进步共同作用的结果,可分为四个阶段:

3.1 早期探索(20世纪80-90年代初):岩土工程领域的初步应用

背景:岩石损伤、地基沉降等研究需观察实际应力下的内部裂纹,但常规CT无法模拟环境。

突破:国内葛修润院士团队设计“原位CT试验装置”,实现岩石受载过程中无损实时扫描,解决制样破坏问题。

3.2 概念提出(20世纪90年代早期):材料科学的“简单加载框架”

标志:Breunig等人提出“原位CT核心概念”——在样品拉伸/压缩过程中,通过CT实时记录裂纹形成与扩展。

意义:首次明确“环境模拟+动态成像”的技术方向。

3.3 技术融合(20世纪90年代中期-21世纪初):CT与环境模拟装置集成

关键进展:CT技术(螺旋CT、多排探测器)成熟,环境模拟技术(高温炉、应力装置)小型化,实现“显微CT+多场耦合模块”集成(如高温拉伸原位CT、热压烧结原位CT)。

3.4. 技术成熟(21世纪10年代至今):标准化与产业化应用

现状:技术标准(分辨率、环境范围)完善,产业化加速(如科学指南针等平台提供亚微米级分辨率、极端环境模拟的原位CT服务),应用于新能源电池、半导体等领域。

4、核心技术与特点

四大优势突破传统局限:相较于常规CT,原位CT的核心优势体现在“动态性、真实性、精准性、数据维度”。

4.1 无损表征,保留原始状态

无需切割、研磨样品,直接对完整样品检测,避免制样损伤(如文物内部结构、电子元器件)。

4.2 微米级高分辨率,三维可视化

分辨率达0.9μm(亚微米级),清晰呈现微小缺陷(裂纹、气孔)与微观结构(晶粒分布、相界面)。

4.3 多元工况模拟,还原真实环境

支持热场(-100℃~2000℃)、力场(≤8.5t载荷)、化学场(应力腐蚀)等多场耦合,模拟实际服役环境(如电池充放电、复合材料高温老化)。

4.4 动态捕捉演化过程,实现4D成像

通过连续/分步扫描,记录样品在环境变化中的内部结构演化(如裂纹扩展路径、电极体积变化速率),形成“3D结构+时间” 4D数据。

5、与传统CT的核心区别

原位CT最大的区别:从“静态观测”到“动态模拟”。

| 维度 | 常规CT | 原位CT |

|---|---|---|

| 检测环境 | 静态(无环境加载) | 动态(模拟实际服役环境) |

| 样品状态 | 离线制样(可能破坏原始结构) | 在线检测(保留原始状态) |

| 观测目的 | 静态结构表征(如缺陷定位) | 动态损伤演化(如裂纹扩展) |

| 数据价值 | 反映“过去”的结构状态 | 反映“现在”的真实服役状态 |

6、应用场景

原位CT应用场景:覆盖多领域“动态损伤研究”需求。

原位CT的应用聚焦“需在真实环境中研究内部结构动态变化”的场景,典型领域包括:

6.1 材料科学研究

复合材料:观察碳纤维/环氧树脂(CFRP)在拉伸下的纤维-基体界面脱黏、纤维断裂;

新能源电池:固态电池充放电过程中电极材料体积变化、内部短路缺陷;

金属/陶瓷:高温下晶粒长大、蠕变损伤,或低温脆性断裂机制。

6.2 地质与岩石力学

岩石破裂机制:真三轴应力下岩石压缩破裂的裂纹扩展路径、裂隙网络演化;

孔隙结构分析:量化岩石内部孔隙大小、分布,支撑油气储层评价、地下水模拟。

6.3 工业制造质量控制

航空航天:飞机发动机钛合金叶片高温疲劳损伤、内部裂纹检测;

半导体:晶圆级封装焊球空洞在热循环中的演化,避免封装失效。

7、原位CT总结

原位CT的技术价值与未来展望

原位CT是“环境模拟”与“CT成像”的融合创新,其核心价值在于揭示材料在实际工况下的动态损伤机制。通过微米级高分辨率、多元工况模拟及4D动态成像,为材料科学、地质勘探、工业制造等领域提供了“真实、动态、可视化”的表征工具。

随着AI算法(缺陷自动识别)、更高分辨率探测器及多场耦合技术的进步,原位CT将在新能源(固态电池)、半导体(先进封装)等高端制造领域发挥更关键的作用,成为“从实验室到量产”质量管控的核心支撑技术。