具身智能的平民化浪潮:从表演秀到产业变革临界点

“ 具身智能的未来是一场跨越技术、商业和社会的多维马拉松。 ”

作者 | 极新编辑部

出品 | 极新

2025年,中国具身智能产业迎来关键转折点。据《2025人形机器人与具身智能产业研究报告》显示,今年中国具身智能市场规模预计达52.95亿元,占全球约27%;人形机器人市场规模预计达82.39亿元,占全球约50%。

今年以来,国内具身智能机器人企业融资节奏进一步加快。相关数据显示,仅今年上半年,国内具身智能产业链融资事件就达144次,融资金额高达195亿元,平均单笔融资规模1.35亿元。

政策支持也为产业注入强劲动力。2025年10月,杭州市政府常务会议研究《杭州市促进具身智能机器人产业发展条例(草案)》,以全国首创的地方立法为产业发展提供稳定、规范、可预期的制度环境。

天风证券分析指出,从技术突破到生态整合与积极产业政策,中国具身智能产业正迎来体系化跃升阶段。

01

三阶段演进,具身智能的简短发展史

就在不久前,宇树科技集成R1售价3.9万,加速进化发布2.9万机器人,而松延动力直接将价格下拉至万元以下。松延动力创始人姜哲源对极新表示:“这肯定是趋势,如果一个产业价格一直维持高毛利,不健康。”

回顾具身智能发展历程,可以清晰划分为三个鲜明阶段。

科研探索阶段(2010-2020年),人形机器人动辄数十万甚至上百万元,主要集中在高校实验室和大型科技公司的研发部门。

这一时期,波士顿动力的ATLAS等机器人通过惊艳的运动表现吸引了全球目光,但离商业化应用相距甚远。

商用尝试阶段(2020-2024年),随着传感器成本下降和AI算法进步,机器人开始走出实验室。松延动力的N2系列定价限时3.99万元,主要应用于教育科研和商业演出场景。

姜哲源透露:“今年国庆期间,有客户拿我们的机器人做了很多潮汕英歌舞的巡演,很多客户反馈早就回本了。”

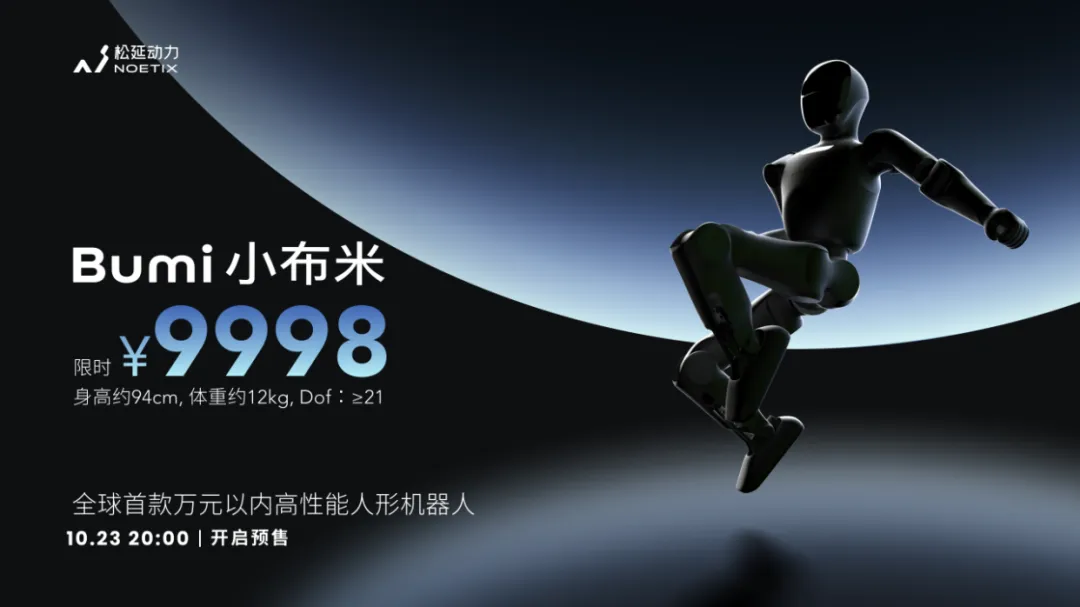

消费级探索阶段(2025年起),10月23日晚8点,松延动力推出的“Bumi小布米”人形机器人以9998元的定价悄然上架京东平台。1天内百台售罄,2天内500台首批产品已经售罄。

在动辄数十万甚至上百万元的人形机器人领域,首次有产品将价格拉至万元以下,引发了行业震动。

与此同时,松延动力宣布完成近3亿元Pre-B轮融资。这家由98年出生的清华辍学博士姜哲源在2023年9月创办的企业,在短短两年内已获七轮融资,上半年订单额突破1亿元,成为具身智能投资热潮中的典型样本。

这款定价9998元、21个自由度的机器人,打破了行业的价格认知底线。以小布米为标志,人形机器人首次触及普通家庭价格带。这一阶段的到来,得益于中国供应链的成熟和自研技术的突破。

02

成本破局,触发应用场景裂变

价格是横亘在机器人走向消费市场的一道鸿沟。

此前,人形机器人多为科研机构与大型企业采购,用于研发或特定场景测试,普通消费者望而却步。松延动力通过一系列创新尝试,成功击穿了这层壁垒。

机器人运动会成为技术进化的关键催化剂。这类极限测试暴露问题、推动迭代,促进了产品稳定性的提升。量产化则从另一个维度推动行业进步。松延动力坚持全部自主生产,全流程控制模式确保了产品质量和快速迭代能力。

供应链的国产化成为成本下降的关键支撑。小布米的核心零部件国产化率几乎百分之百,普通版已全面实现进口替代。这种供应链的成熟不仅降低了成本,更重要的是保证了产能不受国际局势影响。

价格下探直接引发了应用场景的裂变。在教育领域,小布米的价格使学校采购扩展到家庭购买成为可能。姜哲源指出:“N2作为教育类产品,大部分家庭不会买,主要是学校采购;但小布米的价格摸到了消费级门槛,所有有孩子的家庭都可以买。”

价格下探后,能带来消费市场放量,进一步压缩供应链成本。这种良性循环一旦启动,将加速整个产业的成熟。

03

从制造业到服务业的全面重塑

人形机器人的普及将对多个产业产生深远影响。在制造业领域,机器人成本下降将加速“无人工厂”进程。姜哲源分析,目前工业场景的机器人价格下降幅度不大,是因为还没进入规模化、产业化阶段。

一旦人形机器人达到成本效益临界点,制造业劳动力结构将发生根本性变革。

在服务业,从餐饮到零售,从养老到教育,人形机器人将逐步接手重复性劳动。姜哲源将小布米定位为“准消费级,站在消费和非消费中间地带”,主要提供情绪价值和教育功能,这是切入消费市场的现实路径。

对于大宗产业,机器人普及将改变原材料需求结构。轻量化材料如复合材料的应用增加,对应传统金属材料的占比可能调整。小布米就大量使用复合材料实现轻量化和成本控制。

人形机器人本质上是一种“智力供应链”,将改变传统人力资源配置模式。姜哲源指出,当前机器人无法完成养老护理、家政等复杂工作的核心瓶颈是“数据荒”,目前产业界和学术界都寻求最佳解决方式。

随着数据积累和算法进步,机器人将逐步承担更多智力任务。

这种转变对人力资源市场产生双重影响:一方面,重复性体力劳动岗位面临替代压力;另一方面,机器人研发、维护、编程等新职业机会涌现。姜哲源强调,小布米包含图形化编程功能,旨在培养下一代的机器人相关技能。

对于投资者和创业者,现在正是布局机器人生态的关键时机。硬件标准化和软件平台化将创造大量机会。随着姜哲源预测的“明年甚至可能进入竞争白热化阶段”,差异化竞争将成为关键。

04

中国具身智能的全球机遇

松延动力的爆发并非孤例。2025年,具身智能领域融资呈现爆发式增长。

据IT桔子数据显示,2025年前5个月,具身智能领域投资事件达114起,融资额232亿元,均已超过2024年全年总和。

美团、宁德时代、腾讯、阿里等产业巨头成为这轮投资的核心推手。美团在近一个月内密集投资它石智航、星海图,并参与宇树科技、银河通用等项目,2025年至今已在具身智能领域出手6次。宁德时代通过领投银河通用11亿元融资,将具身智能技术与新能源场景结合。

中国在具身智能领域具有独特优势。供应链优势、制造能力和快速迭代经验,为中国企业提供了全球竞争力。

随着技术成熟和成本下降,人形机器人有望在2030年前后实现真正的家庭服务功能,完成从“玩具”到“工具”的转变。

随着小布米等消费级机器人的放量,未来三年将见证人形机器人从实验室和商业场景真正步入家庭。姜哲源预测:“明年低价格产品出来后,价格快速下降的行业一定会放量,因为会有很多新场景涌现。”

机器人正在走出技术演示的单一场景,步入千家万户的日常生活,这一进程比大多数人预期的要快。 当机器人价格从数万元降至万元以内,当国产化率接近100%,当运动控制技术日趋成熟,具身智能的产业化不再是科幻小说中的场景,而是正在发生的现实,而一旦机器人从工厂走向家庭,从工具变为伙伴,一个全新的智能时代即将开启。