无人机数字资产采集技术架构与实践:从多维度感知到云端化建模的实现路径

在低空经济与数字中国建设协同推进的背景下,无人机已从单一飞行设备升级为数字资产采集的核心载体。依托空天信息融合技术构建的无人机数字资产采集体系,通过“空基采集-云端处理-智能应用”全链条闭环,重塑了数字资产生产范式。

从物理空间到数字资产的精准转化

传统数字资产采集,依靠长时间的人力手持扫描仪对场景模块化扫描,无法应用于较大的建筑,且作业周期长。无人机结合自动航线规划解决方案,可以轻易获取高精度、高分辨率实景三维模型,有效降低场景的扫描的时间与资金成本。同时结合游戏引擎,解决实景三维建模在水系、植被等场景重建效果较差以及场景浏览缩放比例问题,实现较强的交互体验。无人机数字资产采集是多技术协同的系统化数据生产过程,通过“感知-调度-建模-赋能”四层架构,实现物理场景向可量化、可分析数字资产的高效转化。

相较于传统人工采集与单一无人机作业,系统化无人机数字资产采集方案依托多技术融合优势,实现数字资产采集质效双重突破,主要体现在四个方面

精度与广度协同突破

传统人工测绘存在40%以上盲区,且仅能获取二维数据;系统化方案通过“北斗定位+激光雷达+倾斜摄影”技术组合,实现厘米级定位精度与毫米级建模精度,可精准捕捉地表植被、建筑结构、管线走向等细微特征。

安全与效率同步提升

高危场景下,传统人工勘测面临人员安全风险;无人机远程作业可有效规避高压线周边、悬崖峭壁、灾害现场等危险环境的人员暴露问题。同时,自动化航线规划、云端实时建模等技术大幅压缩作业周期。

成本与管理优化重构

成本控制通过三重路径实现:减少现场作业人员数量与培训投入,降低人力成本;快速响应需求并缩短项目周期,压缩时间成本;提前模拟分析减少设计失误与施工返工,规避返工成本。管理层面,实现从“经验驱动”向“数据决策”转型,通过实时监控与智能预警,保障作业过程可追溯、问题处置可闭环,提升管理精细化水平。

场景与价值深度延伸

数字资产具备极强扩展性,基于数字孪生技术,可与气象、地形、设备状态等多源数据融合,支撑规划设计、施工建设、运营维护全生命周期应用。例如基建领域可用于征迁核算、风险检测、进度管控;文化遗产领域可构建永久保存的 “立体档案”,为修复保护提供精准数据支持。

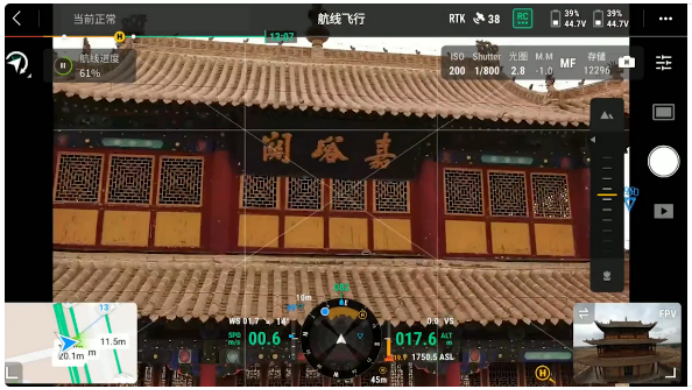

技术落地的案例应用——“天下第一雄关”嘉峪关景区数字资产采集

经相关单位许可,批准对誉为“天下第一雄关”的嘉峪关景区进行数据采集,基于WayPoint Master(航迹大师)与Detailed Inspection Master(巡检大师)设计的航线,大大降低了精细模型采集的设备成本与作业难度,降低游戏引擎进行地理信息化的难度

虚实融合体验

捕捉真实世界的环境和景观,拥有虚拟现实的创新性和自由度,又保留了现实世界的真实感和认知。

可视化交互体验

提供清晰和细致的地图和三维影像等丰富的真实世界数据,为虚拟现实应用提供了更高的可视化和交互性体验。

准确的地理信息

捕捉地理位置的高精度数据,为虚拟现实应用提供准确的地理信息,使得导航、定位和交互更加精确。

(以上内容由星图云开放平台整理)