碳中和时代:新能源汽车热管理技术新趋势

今天阅读了一篇新鲜出炉的文献——《Future development trends in new energy vehicle thermal management technology in the context of carbon neutrality and global hydrofluorocarbon regulations》。这篇论文发表于2025年10月,由西安交通大学的宋宇龙团队领衔,系统梳理了新能源汽车(NEV)热管理系统(TMS)的演进路径。面对全球碳中和目标和HFC制冷剂淘汰压力,TMS正朝着更绿色、智能的方向转型。

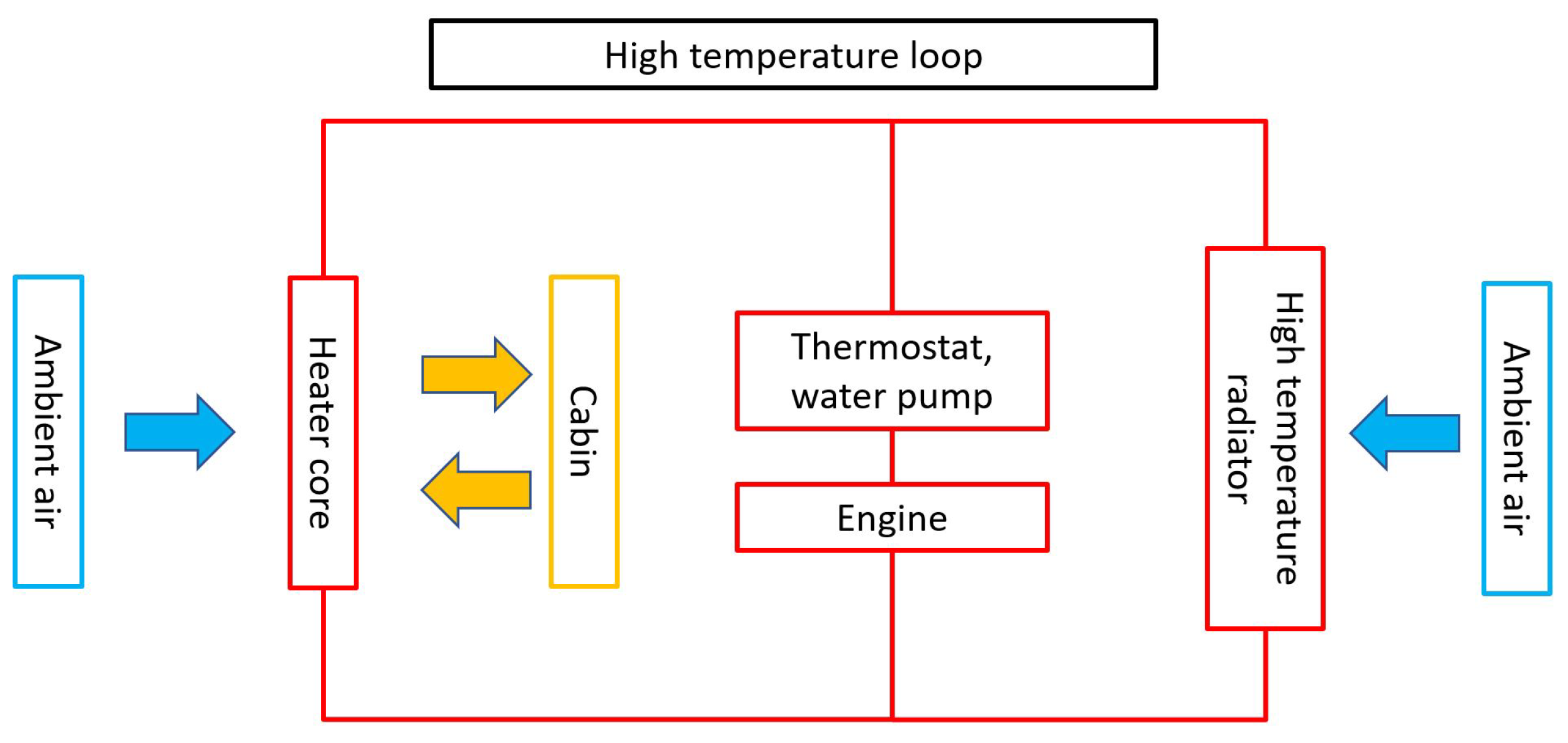

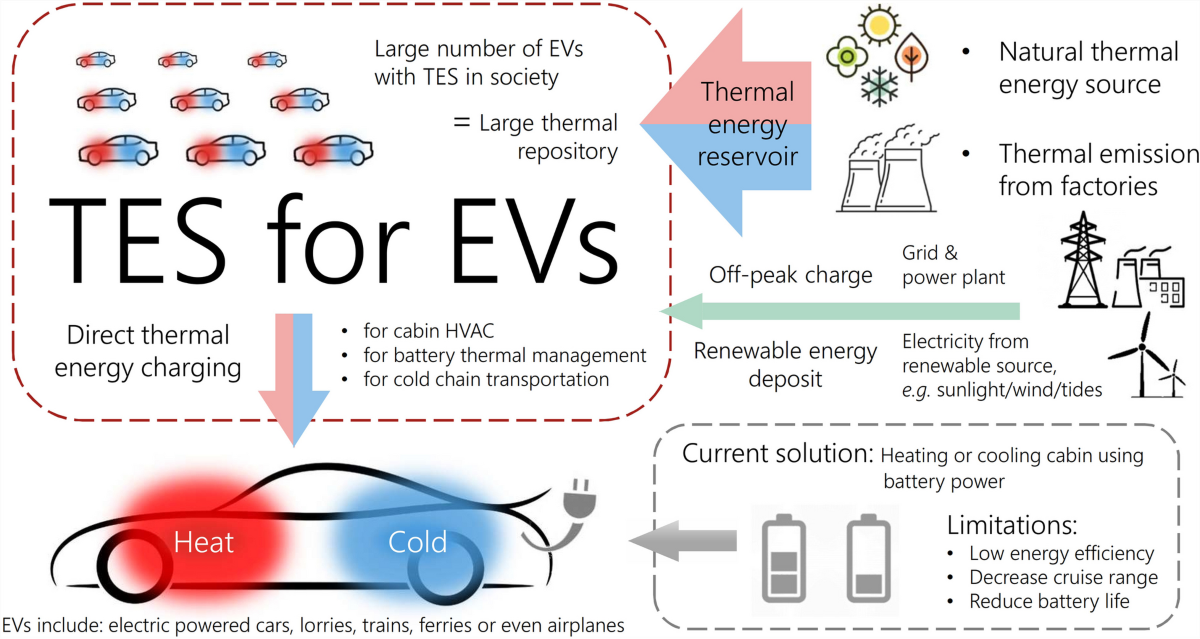

图一 新能源汽车热管理系统示意图(来源:MDPI)

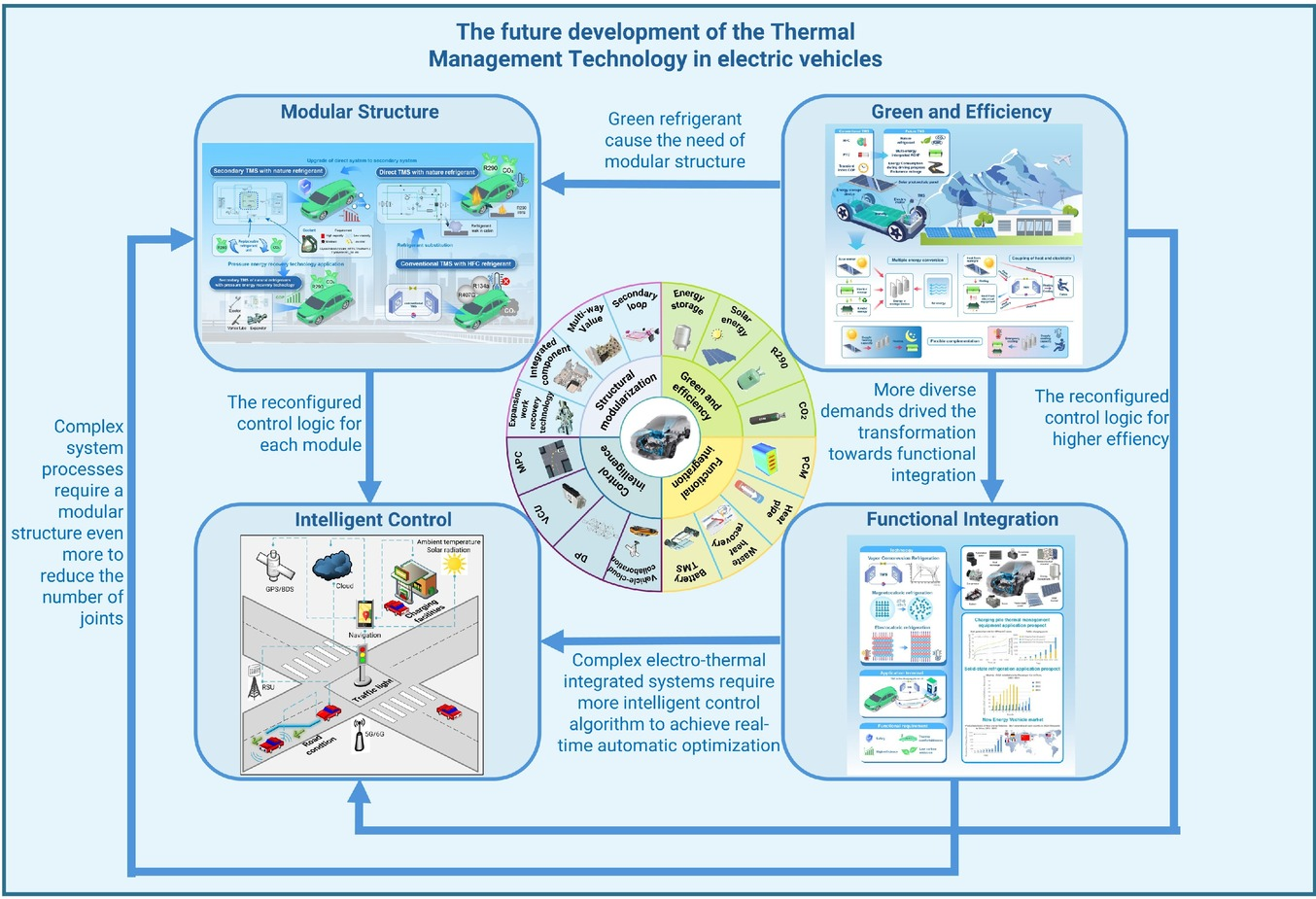

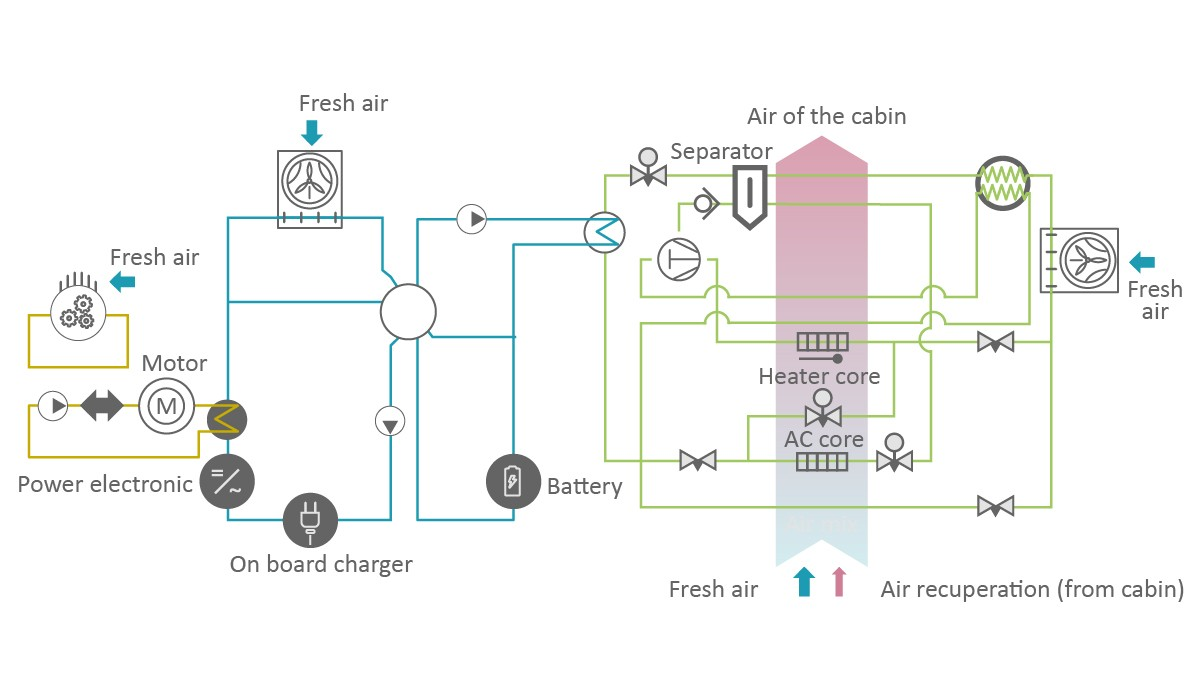

图二 新能源汽车热管理技术新趋势

论文的核心观点是TMS的“新四化”:绿色高效化(降碳与能效提升)、功能集成化(多元耦合与轻量化)、结构模块化(通用化与安全性)、控制智能化(精准能量分配与智慧化)。下面我根据论文内容,结合一些可视化图示,对内容进行简单梳理。

内容一览:

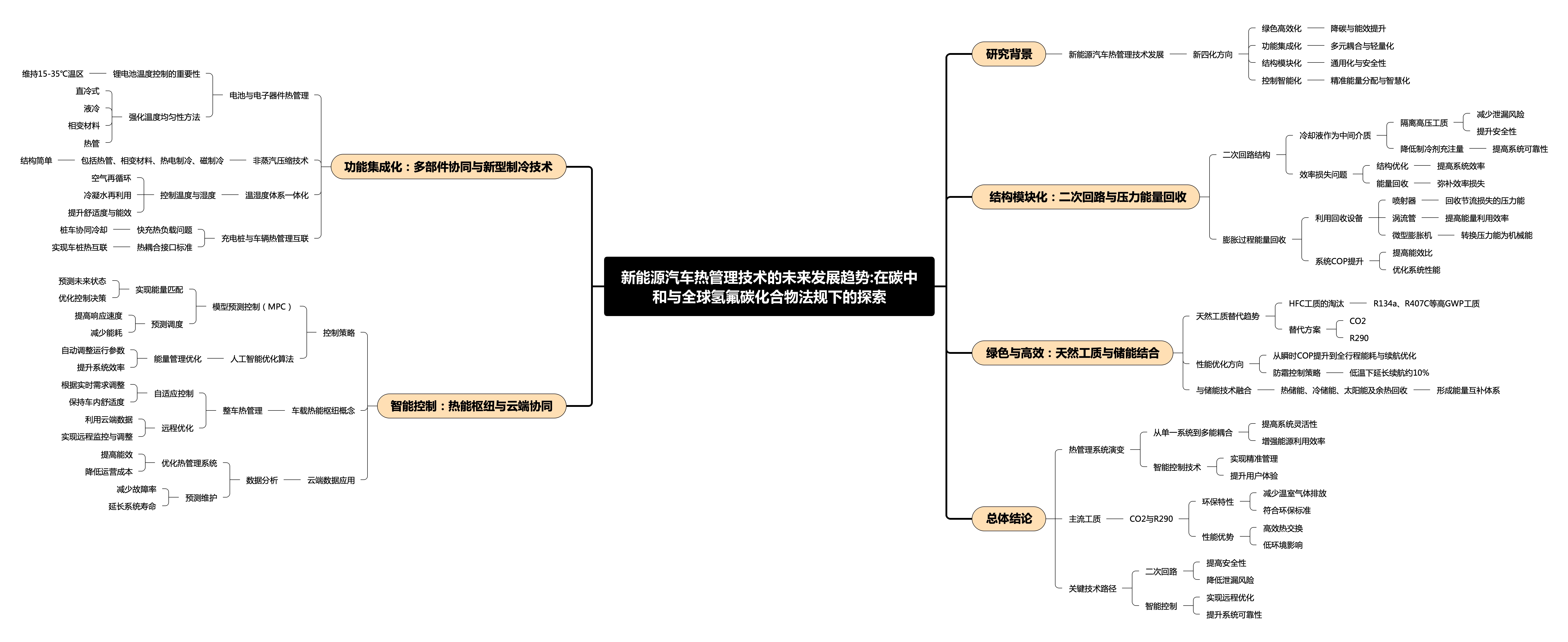

图三 文献内容总览

一、研究背景

随着化石能源短缺和温室效应加剧,交通运输领域已成为碳排放的重灾区,占全球CO₂排放的近40%。国际能源署(IEA)数据显示,电动车销量从2021年的675万辆飙升到2023年的1400万辆,预计2030年将超过2.28亿辆。在碳中和目标下,中国承诺2030年碳达峰、2060年碳中和,但交通排放预计2043年才峰值。这就迫使汽车行业转向新能源汽车,尤其是纯电动车(BEV)和燃料电池车(FCV)。

然而,NEV面临诸多热管理挑战:冬季续航焦虑(低温下电池效率下降)、电池热安全(过热风险)、舱室舒适度和电子元件稳定性。传统内燃机车(ICEV)有发动机废热可用,但NEV需要更精密的TMS,包括舱室空调/热泵(ACHP)、电池热管理模块(BTMM)和电子热管理模块(ETMM)。论文强调,在全球HFC法规(如基加利修正案和欧盟PFAS限制)推动下,TMS正向“新四化”演进:绿色高效(采用天然工质和储能)、功能集成(多部件耦合)、结构模块化(二次回路设计)和控制智能化(AI优化)。这些趋势不仅能提升能效,还能降低碳足迹,推动NEV市场从2023年的万亿规模进一步扩张。

二、绿色与高效:天然工质与储能结合

绿色高效是TMS的核心主题,聚焦于制冷剂替代、性能优化和能源融合,以最大化续航并减少排放。

1. 天然工质替代趋势

目前,汽车空调常用R134a(GWP=1430)和公交/轨道车辆的R407C(GWP=1774),但这些HFC工质是强温室气体,正面临全球淘汰。论文指出,HFO替代品如R1234yf(GWP=4)虽易替换,但加热性能差且降解成有害物质(如TFA),还受PFAS法规限制。

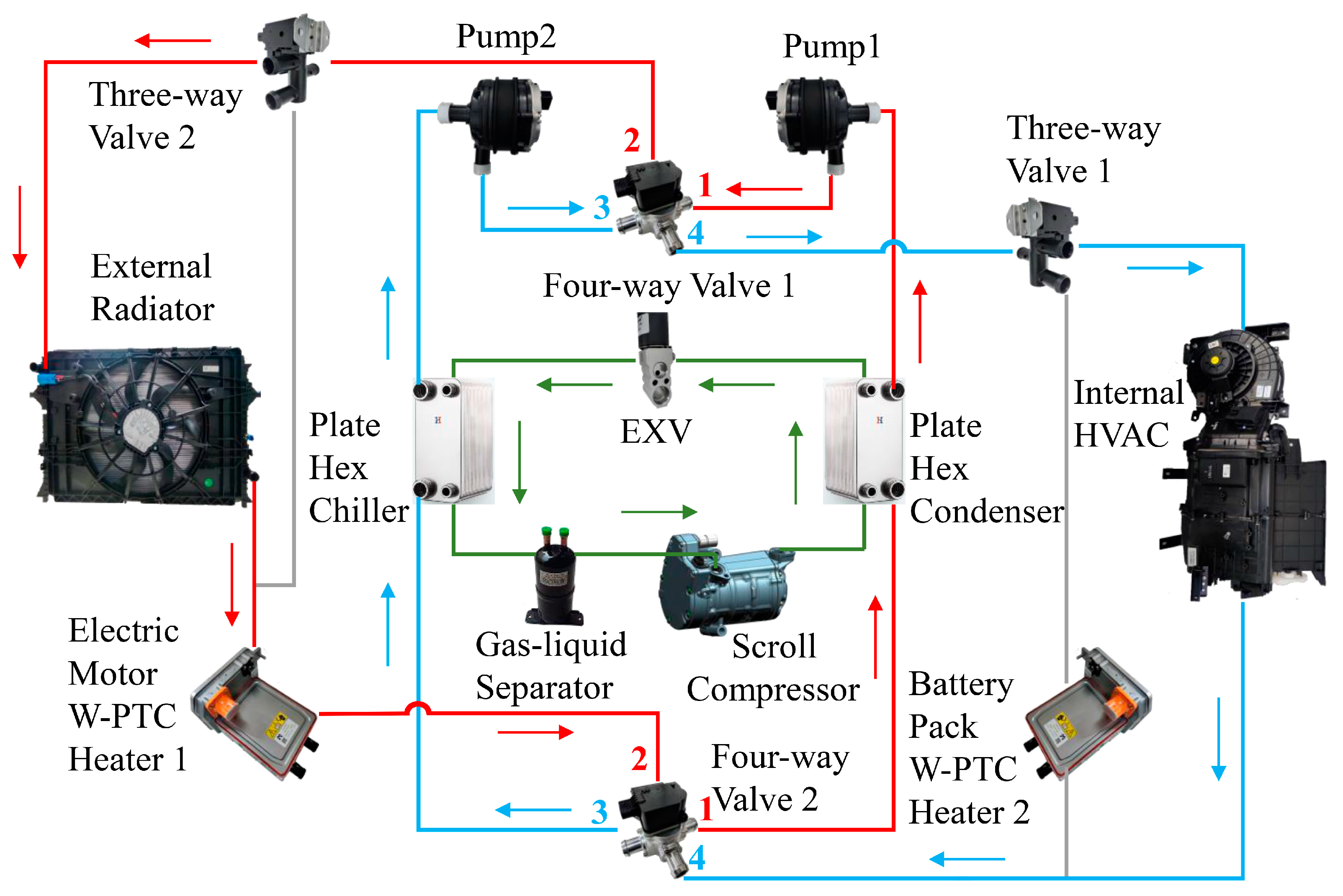

最有潜力的方案是天然工质:CO₂(GWP=1,ODP=0)和R290(丙烷,GWP<3,ODP=0)。CO₂在-30°C下COP>2.0,适合寒冷地区加热,但需跨临界循环重设计系统;R290冷却/加热强劲,但易燃需二次回路隔离。论文综合评估显示,CO₂和R290在安全、环保和宽温域兼容性上胜出,将成为主流。

2. 性能优化方向

传统VCR(蒸汽压缩制冷)以COP(性能系数)为指标,但论文主张转向“全行程续航优化”。例如,低温下追求瞬时COP最大化可能导致蒸发器结霜,影响整体性能。提出“防霜控制策略”:牺牲部分加热容量,确保蒸发温度高于露点,可延长冬季续航约10%。

此外,评估指标应包括碳排放:间接(电网负载)和直接(制冷剂泄漏)。优化TMS能减少车辆功耗,间接降低碳足迹。

图四 R290在电动车热管理系统中的应用示意图(来源:MDPI)

3. 与储能技术融合

未来TMS将整合热/冷储能(如相变材料PCM)、太阳能光伏和废热回收,形成多能互补体系。快速充电产生>20kW热负载,预存冷量可缓解;废热回收可提升效率。论文示意图显示,这种电-热耦合能实现时空能量转移,但初期成本高(~10%),规模化后可降。

总之,这一模块强调从单一制冷向绿色综合能源系统转型。

三、功能集成化:多部件协同与新型制冷技术

功能集成旨在将舱室、电池、电机和电子需求统一到一个热力循环中,实现轻量化和高效。

1. 电池与电子器件热管理

锂电池需维持15-35°C温区,避免热失控。方法包括空气/液体冷却、直冷式、PCM或热管,确保温度均匀。未来焦点:3D冷却路径和分布式高功率电子管理。

2. 非蒸汽压缩技术

传统VCR外,引入热管、热电制冷、磁制冷等。优点:结构简单、无噪音,适合高功率电子。

3. 温湿度体系一体化

TMS不止控温,还需控湿:利用冷凝水再循环,实现蒸发冷却,提升舱内舒适度和能效。

4. 充电桩与车辆热管理互联

快充热负载巨大,未来需车-桩热接口(如插头耦合),减少车载冗余,提升安全和重量效率。论文建议统一标准,推动产业协同。

四、结构模块化:二次回路与压力能量回收

模块化提升通用性和安全,减少管路泄漏。

图五 电动车热储能系统与碳中和趋势图(来源:Springer)

1. 二次回路结构

用冷却液隔离高压/易燃工质(如CO₂/R290),降低充注量和风险。效率损失10-20%,但续航影响小(0.46-8.72%),可通过优化弥补。冷却液演进:纳米流体提升导热,氢氟醚用于低粘度。

2. 膨胀过程能量回收

利用喷射器(COP增5-15%)、涡流管(5-17%)或微型膨胀机(6-10%)回收节流损失。膨胀机最具产业化潜力。

五、智能控制:热能枢纽与云端协同

智能化是TMS的“大脑”:采用模型预测控制(MPC)和AI算法,实现能量预测调度。构建“车载热能枢纽”,结合云端数据(5G、导航、天气),预加热/冷却,提升续航3-6.6%。论文强调,MPC优于传统PID,能处理多目标优化,确保安全、舒适和低耗。

图六 电动车热管理系统智能控制模块示意图(来源:Schaeffler)

六、总体结论

新能源汽车热管理系统正从单一制冷/加热向多能耦合、智能、低碳的综合能量系统演变。CO₂和R290将成为主流工质,二次回路、智能控制和车-桩互联是关键路径。论文提出新评估指标,如续航衰减率(θ)和生命周期碳因子(LCCF),为学者、制造商和政策制定者提供洞见。展望未来,TMS将与V2G(车网互动)融合,利用报废电池储能,支持可再生能源。

参考资料:

1.《Experimental Study on R290 Performance of an Integrated Thermal Management System for Electric Vehicle》

2.《Large-scale energy storage for carbon neutrality: thermal energy storage for electrical vehicles》

3.《Efficient Integral Thermal Management for Battery-Powered Electric Vehicles with Long Range》

4.《Future development trends in new energy vehicle thermal management technology in the context of carbon neutrality and global hydrofluorocarbon regulations》

5.《Thermal Management of Electrified Vehicles—A Review》