操作系统-内存寻址

内存寻址

- 一、地址概念

- 二、完整的转换过程(以 x86 保护模式为例)

- 举个例子

- 三、总结流程

- 四、现代CPU的变化趋势

- 五、总结一句话

- 六、简短结论先说

- 七、详细解释:实模式与保护模式的区别

- 八、为什么“实模式”看起来像“内核态”

- 九、实模式在现代系统中的位置

- 十、总结一句话:

- 十一、总体结论先说

- 十二、保护模式与长模式详细对比解释

- 1️⃣ 分段机制的区别

- 🔸 保护模式(32位)

- 🔸 长模式(64位)

- 2️⃣ 分页机制的区别

- 🔸 保护模式

- 🔸 长模式

- 3️⃣ 地址空间与虚拟地址宽度

- 4️⃣ 权限与特权级

- 5️⃣ 地址转换流程总结

- 🧩 保护模式(32位)

- 🧩 长模式(64位)

- 十四、总体对比图概念总结

- 十五 一句话总结:

CPU 地址变换的本质一般来说确实是这样:

段内偏移(offset) → 虚拟地址(virtual address) → 物理地址(physical address)

但要注意:这取决于 CPU 的体系结构(主要是 x86)和工作模式(实模式 / 保护模式 / 长模式)。

一、地址概念

| 名称 | 由谁负责 | 含义 |

|---|---|---|

| 逻辑地址(Logical Address) | 程序员 / 编译器 / CPU段机制 | 由**段选择子 + 段内偏移(Offset)**组成 |

| 线性地址(Linear Address)或虚拟地址(Virtual Address) | 由 段机制(Segmentation) 转换得到 | 即“虚拟地址”,由 MMU 负责进一步转换 |

| 物理地址(Physical Address) | 由 MMU(分页机制) 转换得到 | 最终用于访问物理内存(DRAM) |

二、完整的转换过程(以 x86 保护模式为例)

CPU 访问内存时,通常经过以下三步:

1️⃣ 段内偏移 → 线性地址(虚拟地址)

由 段寄存器(CS、DS、SS、ES 等) + 段描述符表(GDT/LDT) 完成。

逻辑地址 = 段选择子:偏移量

段描述符给出:段基址(Base) + 段限长(Limit)

线性地址 = 段基址 + 段内偏移

2️⃣ 线性地址(虚拟地址) → 物理地址

由 MMU 的分页机制 完成。

页表将线性地址按页(4KB等)映射到物理页。

虚拟页号 → 页表查找 → 物理页号

物理地址 = 物理页基址 + 页内偏移

3️⃣ 物理地址 → 实际内存访问

CPU 最终使用这个物理地址访问内存总线。

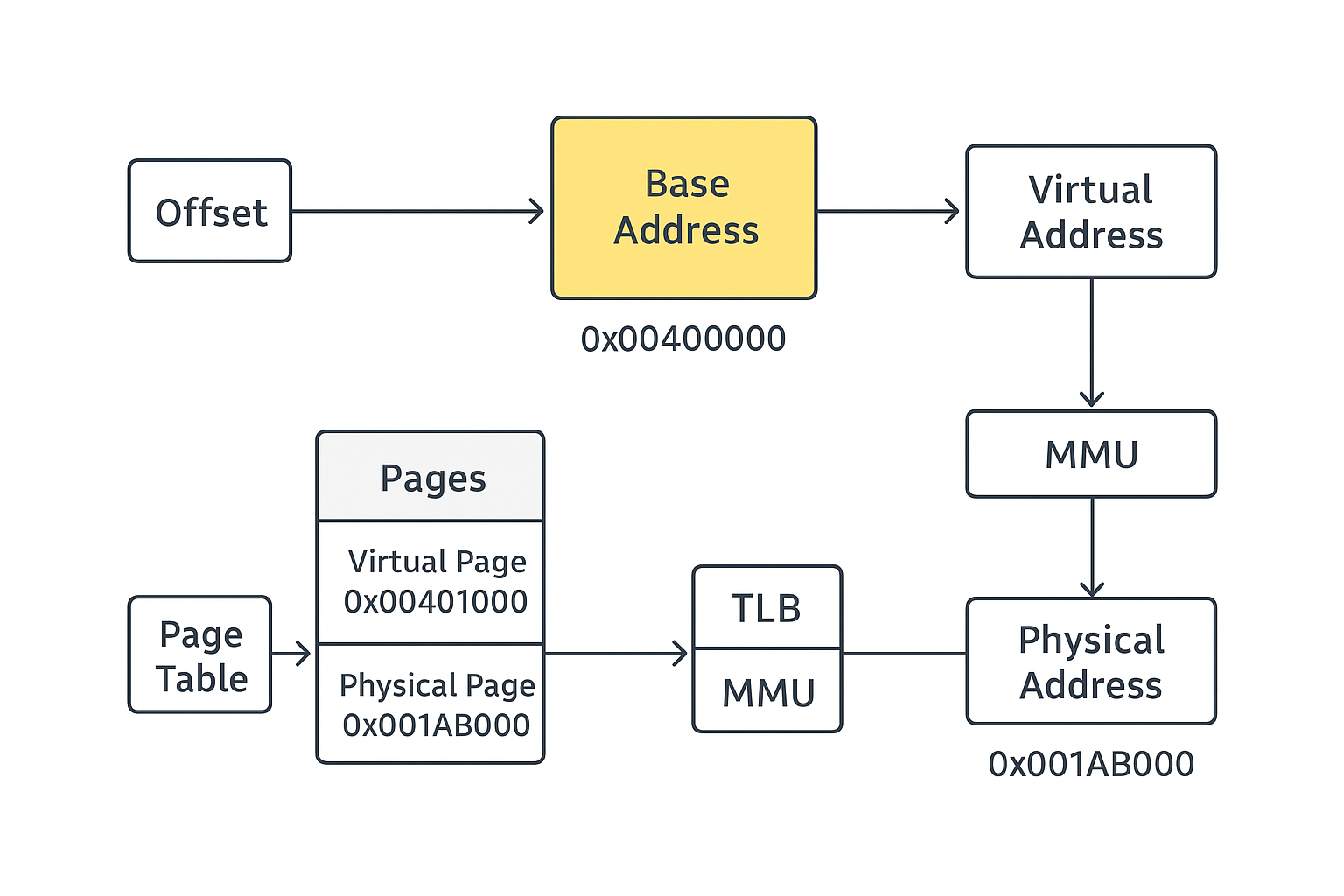

举个例子

假设:

段寄存器 DS → 段基址 = 0x00400000

偏移量 offset = 0x00001000

第一步(分段转换):

线性地址 = 段基址 + 偏移量 = 0x00401000

第二步(分页转换):

查页表发现:

虚拟页 0x00401000 → 物理页 0x001AB000

得到:

物理地址 = 0x001AB000 + 页内偏移(0x000)= 0x001AB000

三、总结流程

| 阶段 | 转换单位 | 机制 | 谁参与 |

|---|---|---|---|

| 段 → 线性地址 | 段寄存器 + 段基址 | 分段机制(Segmentation) | CPU段部件 |

| 线性地址 → 物理地址 | 页表 + TLB | 分页机制(Paging) / MMU | MMU |

最终访问物理内存。

四、现代CPU的变化趋势

现代 64 位系统(例如 x86-64 长模式、ARMv8 等):

-

分段机制几乎被废弃或简化

- 所有段基址几乎固定为 0

- 所以逻辑地址 ≈ 线性地址

-

只保留分页机制(MMU)来完成虚拟地址到物理地址的转换

也就是说:

在现代 CPU 中,地址转换路径几乎简化为:

虚拟地址 → 物理地址(仅分页机制)段机制只在兼容旧模式或特权级切换时保留。

五、总结一句话

在有分段 + 分页机制的架构中(如 x86 保护模式):

段内偏移 → 虚拟地址(线性地址) → 物理地址但在现代 CPU(如 x86-64、ARMv8)中,分段已被简化,

所以通常是:虚拟地址 → 物理地址

在现代操作系统中,程序中打印出的地址(例如通过 printf(“%p”))是 虚拟地址(Virtual Address),

不是段内偏移,也不是物理地址。

总结对比表

| 环境 | 打印的地址 | 是否经过 MMU | 备注 |

|---|---|---|---|

| 现代操作系统(Linux/Windows) | ✅ 虚拟地址 | ✅ 是 | 每个进程独立地址空间 |

| x86 实模式(如 DOS) | 段内偏移 | ❌ 否 | 地址 = 段基址×16 + 偏移 |

| 嵌入式无 MMU 系统(如 Cortex-M) | 实际物理地址 | ❌ 否 | 无虚拟内存机制 |

| x86-64 长模式 | ✅ 虚拟地址 | ✅ 是 | 分段机制基本禁用 |

非常好的问题 👍,你在问 “实模式是不是内核态使用的”,这涉及到 CPU 的运行模式与 保护机制(Privilege) 的区别。

我们来一步步说明:

六、简短结论先说

❌ 实模式(Real Mode)不是内核态。

因为实模式下根本就没有“用户态 / 内核态” 的概念。

在 实模式 中,CPU 没有权限级(Privilege Level)保护机制,

所有代码(无论是谁写的)都能直接访问 所有内存、I/O端口、硬件寄存器。

也就是说:

实模式下的程序权限相当于“超级管理员”,但并不是所谓的“内核态”,因为没有分层概念。

七、详细解释:实模式与保护模式的区别

| 对比项 | 实模式 (Real Mode) | 保护模式 (Protected Mode) |

|---|---|---|

| 地址空间 | 20位地址,总线可寻址 1MB | 32位或更高地址,可寻址 4GB+ |

| 分段机制 | 基址 = 段寄存器 × 16 | 段基址来自 GDT/LDT 表项 |

| MMU(分页) | ❌ 无 | ✅ 有(支持虚拟内存) |

| 特权级(Privilege) | ❌ 无用户态/内核态区分 | ✅ 有 4 级(常用 ring 0 和 ring 3) |

| 可访问范围 | 任意访问内存、I/O | 根据特权级受限 |

| 用途 | 启动、BIOS、引导加载 | 操作系统运行 |

八、为什么“实模式”看起来像“内核态”

因为:

-

实模式代码能做所有“内核才能做的事”,例如:

- 直接访问硬件端口(I/O)

- 修改中断向量表

- 操作整个内存空间

-

所以从“权限”角度看,它相当于“完全特权态(ring 0)”

但要注意:

这是因为 CPU 还没启用保护机制,不是因为它“处于内核态”。

换句话说:

实模式 = “无防护的上帝模式(All Access)”

保护模式 = “带有安全分层的操作模式(用户态 / 内核态)”

九、实模式在现代系统中的位置

现代 x86 系统启动过程:

1️⃣ 开机后 CPU 默认进入 实模式

- 运行 BIOS / UEFI 初始化

- 可访问 1MB 内存空间

2️⃣ 引导加载程序(Bootloader)运行

- 例如 GRUB、Windows Boot Manager

- 最终把 CPU 切换到 保护模式(或长模式)

3️⃣ 操作系统内核(Linux / Windows)启动

- 启用分页机制(MMU)

- 正式进入 内核态(ring 0)

- 创建用户态(ring 3)进程

十、总结一句话:

🔹 实模式没有“内核态”或“用户态”的概念;

🔹 它只是 CPU 启动后的最原始模式;

🔹 保护模式启用后,才有真正意义上的内核态(ring 0)和用户态(ring 3)。

CPU从实模式 → 保护模式 → 长模式

非常好的问题 👍,你已经问到 x86 架构最核心的内存寻址机制演化 了。

这其实是 CPU 从 32 位(保护模式) → 64 位(长模式) 的关键区别所在。

我们可以从地址寻址机制、分段机制、分页机制、权限机制等几个角度对比👇

十一、总体结论先说

| 特性 | 保护模式(Protected Mode, x86 32位) | 长模式(Long Mode, x86-64 64位) |

|---|---|---|

| 寻址方式 | 32 位线性地址(最多 4 GB) | 64 位虚拟地址(目前有效 48/57 位) |

| 分段机制 | ✅ 有效,段基址+段限长都参与地址计算 | ⚙️ 基本废弃,仅保留 FS/GS 寄存器可用 |

| 分页机制 | 二级或三级页表(4KB页) | 四级或五级页表(PML4、5级分页) |

| 地址转换流程 | 逻辑地址 → 线性地址 → 物理地址 | (段机制几乎无效)虚拟地址 ≈ 线性地址 → 物理地址 |

| 权限机制 | ring 0~3 四级权限 | 仍保留 ring 0~3,但常用 ring 0 和 ring 3 |

| 可寻址空间 | 最大 4 GB | 理论 2⁶⁴(当前实现 256 TB 虚拟空间) |

| TLB/页表结构 | 32位页表(Page Directory / Page Table) | 64位页表(PML4 / PDP / PD / PT) |

十二、保护模式与长模式详细对比解释

1️⃣ 分段机制的区别

🔸 保护模式(32位)

-

有真正的 分段机制:

-

每个段寄存器(CS/DS/SS/ES/FS/GS)都有一个 段描述符

-

段描述符里有:

- Base(段基址)

- Limit(段长度)

- Privilege Level(特权级)

-

-

逻辑地址 = 段选择子 + 段内偏移

→ 线性地址 = Base + Offset

🧩 举例:

CS:0x2000

Offset: 0x1234

线性地址 = 0x2000 + 0x1234 = 0x3234

🔸 长模式(64位)

- 分段机制被废弃(除了 FS、GS)

- 所有段寄存器(CS、DS、ES、SS)的 Base 都强制为 0,Limit 也忽略。

- FS/GS 例外:保留用于线程局部存储(TLS)等用途(例如 Linux 的

gs:0x0指向当前线程结构)。

✅ 所以在 64 位长模式下:

逻辑地址 ≈ 线性地址(因为段基址为 0)

几乎不再经过分段变换。

2️⃣ 分页机制的区别

🔸 保护模式

-

支持 2 级或 3 级页表:

- 页目录(Page Directory)

- 页表(Page Table)

-

每级 1024 项,每页 4KB

-

32 位地址被拆成:

[10位页目录] [10位页表] [12位页内偏移]

🔸 长模式

-

启用 四级分页(PML4),64 位页表结构:

PML4 → PDPT → Page Directory → Page Table → Page Frame -

每级索引 9 位(共 36 位),加上页内偏移 12 位:

[9][9][9][9][12] = 48 位虚拟地址 -

支持大页(2MB、1GB 页)

⚙️ 如果启用 5-level paging(现代 CPU 可选),则地址空间扩展为 57 位虚拟地址(128 PB)。

3️⃣ 地址空间与虚拟地址宽度

| 模式 | 位宽 | 有效虚拟地址位 | 虚拟地址空间 |

|---|---|---|---|

| 保护模式 | 32 位 | 32 位 | 4 GB |

| 长模式(4-level) | 64 位 | 48 位 | 256 TB |

| 长模式(5-level) | 64 位 | 57 位 | 128 PB |

⚠️ 高 16 位必须是“符号扩展位”,即第 47 位之后要与第 47 位相同(规范要求)。

4️⃣ 权限与特权级

两者都支持 ring 0~3 特权级:

- ring 0 → 内核态

- ring 3 → 用户态

但长模式去掉了 LDT 机制(每进程局部分段),简化为统一分页保护。

5️⃣ 地址转换流程总结

🧩 保护模式(32位)

逻辑地址(段选择子:偏移)↓ [段表转换]

线性地址↓ [页表转换,MMU]

物理地址

🧩 长模式(64位)

虚拟地址(≈线性地址)↓ [四级页表映射,MMU]

物理地址

十四、总体对比图概念总结

| 项目 | 保护模式 | 长模式 |

|---|---|---|

| 分段机制 | 有效,参与地址计算 | 几乎禁用 |

| 页表层数 | 2/3 级 | 4/5 级 |

| 地址宽度 | 32 位 | 48/57 位有效 |

| 虚拟内存 | 最大 4GB | 可达数百TB |

| 访问保护 | 段+页双层保护 | 仅页级保护 |

| 常用用途 | 32位操作系统(WinXP、Linux 2.6) | 现代64位系统(Win10+、Linux x86-64) |

十五 一句话总结:

在 保护模式 下,地址转换是“两步走”(分段 + 分页);

在 长模式 下,分段基本被废弃,只保留分页;

地址空间从 4GB 扩展到数百 TB,分页层次从 2/3 级变成 4/5 级。