思维清晰的基石:概念和命题解析

思维清晰的基石:概念和命题解析

在哲学、逻辑学或数学中,概念和命题是基本元素。

概念是思维的“基本单位”,命题是思维的“基本形式”。掌握概念和命题,就是掌握了清晰思考和有效交流的基础工具。在学习和工作中,注意概念的明确性和命题的真实性,可以大大提高思维质量。

概念形成涉及抽象、分类、归纳等认知过程;命题理解涉及语义加工、真值判断等。

概念对应词汇语义;命题对应句子意义。

概念(Concept)

概念是反映对象本质属性的思维形式,是人类对客观事物的抽象和概括。

概念是思维的基本单位,它是对一类事物、现象、关系或属性的抽象概括。概念不是具体的个体,而是通过抽象和概括形成的普遍思想。例如,“动物”是一个概念,它涵盖了所有具体的动物个体,如狗、猫等。

特征

• 抽象性:概念是从具体实例中提取共同特征而形成的,忽略了个别差异。例如,“树”这个概念抽象了所有树的共同特征(如具有树干、枝叶),而不指定具体哪棵树。

• 普遍性:概念适用于一类对象,而不是单个对象。例如,“红色”可以应用于任何红色物体。

• 语言依赖性:概念通常通过词语或符号来表达,但概念本身是思维中的存在,不同于语言表达。例如,“自由”这个概念在不同语言中有不同的词汇。

• 结构性:概念往往由其他概念组成,形成层次结构。例如,“哺乳动物”是“动物”的子概念,而“狗”又是“哺乳动物”的子概念。

• 确定性:在理想和形式逻辑中,概念应具有明确的内涵和外延。

内涵与外延:这是概念的两个基本逻辑特征。

内涵:指概念所反映的事物本质属性的总和,回答 “是什么” 的问题。例如,“三角形” 的内涵是 “由三条线段首尾顺次连接所围成的封闭图形”。又如,“人”的内涵是“"能制造并使用工具的动物”。

外延:指概念所反映的具有该本质属性的全部事物,所包含的对象范围,回答 “包括哪些” 的问题。例如,“三角形” 的外延包括锐角三角形、直角三角形、钝角三角形。又如,“人”的外延是所有人类个体。

概念的分类

1、按外延关系(概念间的逻辑关系)

这是根据概念所指对象的范围(即外延)之间的关系进行的分类。通常是在两个或多个概念之间进行比较。

(1) 全同关系(同一关系)

定义:两个概念的外延完全重合。即所有A是B,并且所有B是A。

例子:

“北京” 与 “中华人民共和国的首都”

“《呐喊》的作者” 与 “鲁迅”

“等边三角形” 与 “等角三角形”

特点:它们从不同角度反映了同一类对象。

(2) 属种关系(从属关系)

定义:一个概念(种概念)的外延完全包含在另一个概念(属概念)的外延之内,并且仅仅是其一部分。

例子:

“动物”(属) 与 “狗”(种)

“学生”(属) 与 “大学生”(种)

“颜色”(属) 与 “红色”(种)

特点:具有这种关系的两个概念,外延大的称为属概念,外延小的称为种概念。种概念必然具有属概念的全部属性。

(3) 交叉关系

定义:两个概念的外延有且只有一部分重合。

例子:

“医生” 与 “科学家”(有一部分医生是科学家,也有一部分科学家是医生,但两者不完全等同)

“大学生” 与 “运动员”

“女性” 与 “企业家”

特点:可以用“有的A是B,有的A不是B,并且有的B不是A”来表述。

(4) 全异关系

定义:两个概念的外延没有任何部分重合。

例子:

“金属” 与 “木材”

“正义” 与 “非正义”

“奇数” 与 “偶数”

注意:全异关系可以进一步分为:

矛盾关系:两个概念的外延之和等于其属概念的外延。如“正义战争”与“非正义战争”(属概念是“战争”)。

反对关系:两个概念的外延之和小于其属概念的外延。如“红色”与“黄色”(属概念是“颜色”,还存在其他颜色如蓝色、绿色等)。

2、按概念所反映的对象的数量

这是根据概念外延中包含的个体数量进行的分类。

(1) 单独概念

定义:外延仅指一个独一无二的对象。

例子:

“珠穆朗玛峰”(世界最高峰)

“中国”

“秦始皇”

“《红楼梦》”

(2) 普遍概念

定义:外延指一类对象,其中包含两个或两个以上的个体。

例子:

“国家”

“城市”

“作家”

“手机”

(3) 集合概念

定义:外延所指的对象是一个不可分割的集体或群体,该属性只为这个集体所有,而不必然为其中的个体所有。

关键区分:这是最容易混淆的一点。

“森林” 是一个集合概念,因为“森林”是由很多树组成的集合,但单独的一棵树不能称为“森林”。

“舰队” 是集合概念,但“军舰”是普遍概念。一艘军舰不能称为舰队。

“中国人民” 是集合概念,但“人”是普遍概念。我们可以说“张三是一个人”,但不能说“张三是中国人民”(“中国人民”是一个物种整体)。

注意:同一个词在不同语境下,可以是集合概念,也可以是普遍概念。例如,“书是知识的海洋”中的“书”是集合概念;而“我买了一本书”中的“书”是普遍概念。

3、按概念所反映的对象的性质

这是根据概念是否具有某种属性来进行的分类。

(1) 正概念(肯定概念)

定义:反映对象具有某种属性的概念。

例子:

“正义”

“健康”

“党员”

“有机物”

(2) 负概念(否定概念)

定义:反映对象不具有某种属性的概念。通常带有“非”、“无”、“不”等否定词。

例子:

“非正义”

“不健康”

“非党员”

“无机物”

重要特点:负概念总是相对于一个特定的范围而言的,这个范围叫“论域”。例如,“非机动车”的论域是“车辆”,它排除了“机动车”,但并不意味着它是飞机或轮船。

定义

通过定义来明确其含义,定义通常包括“属”和“种差”。例如,在定义“人”时,属是“动物”,种差是“能制造并使用工具的”,因此“人是能制造并使用工具的动物”。概念的正确使用是逻辑推理的前提。

基本结构

被定义项 = 属 + 种差

属(Genus),被定义对象所属的较大类别,回答“是什么类”"的问题。例:“人”的属是“动物”。

种差(Differentia),区别于同属其他种的特殊属性,回答“有何不同”的问题。例:“人”的种差是“能制造并使用工具的”(区别于其他动物)。

更多例子

被定义项 | 属 | 种差 | 完整定义 |

人 | 动物 | 能制造并使用工具的 | 人是能制造并使用工具的动物 |

正方形 | 四边形 | 四边相等且四角为直角的 | 正方形是四边相等且四角为直角的四边形 |

单身汉 | 男人 | 未婚的成年 | 单身汉是未婚的成年男人 |

三角形 | 多边形 | 三条边的 | 三角形是有三条边的多边形 |

定义的规则(避免错误)

1. 定义必须相称

- × 错误:人是动物(过宽)

- × 错误:人是中国人(过窄)

- √ 正确:人是能制造并使用工具的动物(恰好相等)

2. 定义不能循环

- × 错误:循环就是循环的过程

- √ 正确:循环是事物周而复始的运动过程

3. 定义应当用肯定形式

- × 不佳:勇敢就是不怕死

- √ 更好:勇敢是面对危险时的坚定意志

4. 定义不应含混晦涩

- × 错误:美是理念的感性显现(过于抽象)

- √ 正确:需用更清晰的语言

5. 定义应揭示本质属性

- × 不足:人是两足无毛动物(非本质)

- √ 正确:人是能制造工具的动物(本质)

其他定义方法

1. 发生定义

说明事物的起源或形成过程

- 圆是平面上到定点距离相等的点的轨迹

- 蒸汽是水加热到100℃时形成的气体

2. 功用定义

说明事物的功能或用途

- 温度计是测量温度的工具

- 字典是解释词语的工具书

3. 关系定义

通过事物间的关系来定义

- 父亲是子女的男性家长

- 老师是传授知识的人

4. 列举定义(外延定义)

列举所有对象,适用于有限集合

- 五常是仁、义、礼、智、信

命题(Proposition)

命题是对事物情况有所断定,能够判断真假的陈述句。

命题是一个陈述句所表达的完整意义,它能够被判断为真或假(即具有真值)。命题不是句子本身,而是句子所表达的内容。例如,句子“雪是白的”表达了一个命题,这个命题在现实世界中为真。

命题是一个有真假的、意义明确的陈述句。 并非每一个陈述句都是命题。无法判断真假陈述句不是命题。不是命题的陈述句常见类型:

1. 自指矛盾的陈述句/悖论性陈述

这类陈述句会导致自相矛盾,无法分配一个一致的真值。

例子:“这个语句是假的。”

分析:如果它是真的,那么它说的是真的,即“它是假的”,矛盾。如果它是假的,那么它说的是假的,即“它不是假的”(它是真的),又矛盾。它无法被赋予真值。

例子:“我在说谎。”

分析:如果我在说谎,那么“我在说谎”这句话就是真的,说明我没说谎?逻辑陷入死循环。

2.歧义陈述句(意义不确定,指代不明的陈述)

这类句子由于意义不确定或模糊,导致在当下无法判断真假。

例子:“他很高兴。”

分析:“他”指的是谁?“现在”是什么时候?没有具体语境,我们无法验证其真假。

3.主观意见或价值判断

这类陈述表达的是个人情感、偏好或审美,缺乏客观的验证标准。在形式逻辑中,通常不将其视为命题。

例子:“巧克力冰淇淋最好吃。”

分析:“最好吃”是主观口味,无法客观证真或证伪。

4.定义句或规定句(规定而非陈述)

例子:

“我们定义线段为连接两点且不延伸的直线。”

分析:这是规定,不是断言事实。

表达确定断言的反问句也可以作为命题。

断言(Assertion):对某一事态、情况或事实做出判断性的陈述或声明,表明说话者认为某事为真(或为假)。

【断言是一种言语行为,说话者通过一个陈述句,明确地主张一个命题(陈述性内容)为真,并因此承担了提供理由或证据的潜在责任,该命题本身具有真值(可为真或为假)。

注意:“真值”(Truth Value)是一个专门的逻辑学术语,对于经典逻辑(二值逻辑),它本身就是一个包含了“真”(True)和“假”(False)两个取值的集合,不是特指“真”这个结果。】

反问句本身不是命题,在进行逻辑分析时,我们需将其转化为标准的陈述句形式。在某些非形式逻辑或日常论证分析中,为了简便,有时也会把反问句直接视为其所表达的命题,但在严格的形式逻辑分析中需将其转化为标准的陈述句形式。

转化方法和示例

肯定性反问 → 否定陈述:

反问句 | 陈述句 |

难道他不聪明吗? | 他很聪明 |

这不是你的书吗? | 这是你的书 |

谁不知道这件事? | 每个人都知道这件事 |

否定性反问 → 肯定陈述:

反问句 | 陈述句 |

谁说我不行? | 我行 / 没人能说我不行 |

哪里有这种事? | 没有这种事 |

怎么可能呢? | 不可能 |

复杂反问句的转化

例1:双重否定反问

• 反问句:难道你不是不知道吗?

• 分析:

“不是不知道” = 知道

“难道...吗?” 表示肯定

• 转化为:“你知道”

例2:条件反问

• 反问句:“如果这是真的,那怎么可能没人知道?”

• 转化为:“如果这是真的,那么一定有人知道”

例3:选择反问

• 反问句:“这不是黑就是白,还能是什么?”

• 转化为:“这要么是黑要么是白”

注意

只有修辞性反问句(答案显而易见,说话者立场明确)才表达确定断言

其他类型的反问句可能表达:

真实疑问

委婉建议/请求

怀疑或不确定

讽刺(含义复杂)

哲学探索

命题的特征

• 真值性:命题必须具有真值,即真或假。例如,“2+2=4”为真,“地球是平的”为假。

• 抽象性:命题是抽象的,不同于具体的句子。同一个命题可以用不同语言或形式表达。例如,“It is raining”和“正在下雨”表达同一个命题。

• 复合性:命题可以由简单命题通过逻辑连接词(如“且”、“或”、“非”)组合而成。例如,“如果下雨,那么地面湿”是一个复合命题。

• 客观性:命题的真假取决于客观事实或逻辑规则,而不是主观意见。

命题的分类

1.按复合程度:

简单命题(直言命题)

• 全称肯定(A):所有S是P

"所有人都会死"

• 全称否定(E):所有S不是P

"所有鱼都不会飞"

• 特称肯定(I):有些S是P

"有些花是红的"

• 特称否定(O):有些S不是P

"有些学生不及格"

复合命题

• 联言命题:p并且q(p∧q)

"今天下雨并且刮风"

• 选言命题:p或者q(p∨q)

"他在家或在学校"

• 假言命题:如果p,那么q(p→q)

"如果下雨,那么地湿"

• 负命题:并非p(¬p)

"今天不下雨"

2.按模态:

• 必然命题:必然p

• 可能命题:可能p

• 实然命题:事实上p

命题逻辑规律

基本规律:

• 同一律:A是A

• 矛盾律:A不能既是又不是

• 排中律:A或非A必居其一

概念与命题的关系

1. 区别

方面 | 概念 | 命题 |

语言形式 | 词或词组 | 句子 |

逻辑性质 | 无真假 | 有真假 |

思维功能 | 反映对象 | 判断对象 |

逻辑结构 | 内涵+外延 | 主词+谓词+联项 |

2. 联系

• 组成关系:命题由概念构成

雪是白的包含雪和白两个概念

• 依存关系:概念需要通过命题来明确,孤立的概念往往是模糊的,只有放在命题中,与其他概念发生关系,才能获得明确的意义。

孤立概念:三角形(意义不够清晰)

通过命题明确:

三角形是由三条线段围成的封闭图形

三角形的内角和是180度

三角形有三个顶点

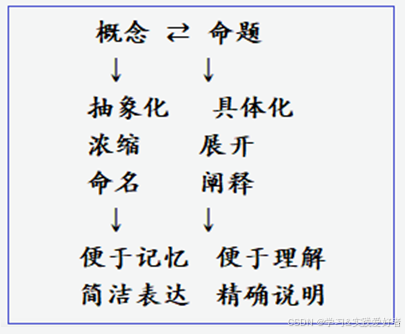

• 转化关系:某些情况下可以相互转化

命题 → 概念(命题的概念化/名词化)

命题:在不受外力的情况下,物体保持静止或匀速直线运动

转化为概念:牛顿第一定律或惯性定律

用法:惯性定律在日常生活中有广泛应用(作为一个概念使用)

概念 → 命题(概念的展开/命题化)

概念:光合作用

展开为命题:

光合作用发生在植物的叶绿体中

光合作用需要光能

光合作用将二氧化碳和水转化为葡萄糖和氧气

光合作用是生态系统能量转换的基础