共聚焦显微镜(LSCM)的针孔效应

共聚焦显微镜(LSCM)的核心优势源于其针孔效应。该效应基于光的衍射与共轭聚焦原理,通过空间滤波实现焦平面信号的精准捕获,彻底改变了传统光学显微镜的成像局限。其本质是利用针孔对光路进行选择性筛选,构建照明与探测光路的共轭关系,从而获取高分辨率三维结构信息。该优势在光子湾科技共聚焦显微镜的三维成像与高精度检测解决方案中,得到充分体现与验证,在材料科学、半导体等领域发挥重要价值。

一、什么是针孔?

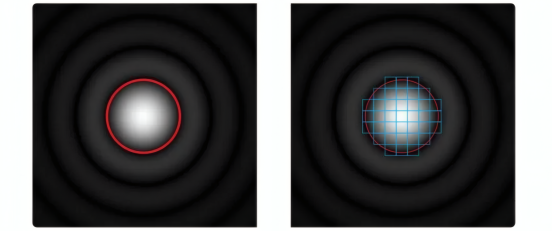

共聚焦显微镜的针孔直径和衍射图

在基于透镜的光学系统中,曲率决定光线偏折方向,直径则控制参与成像的光束范围。系统的通光直径通常由独立的光圈(光阑)控制。常见的光圈采用瓣状结构,难以形成极微小的通光孔。为获得极小的光圈,最直接的方法是用针在纸板或铝箔等薄材上穿刺出一个小孔,该方法形成的结构即被称为“针孔”。

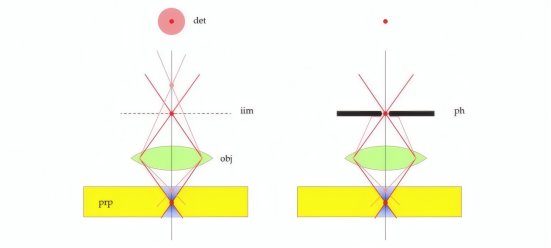

二、针孔效应的工作原理:空间滤波

空间滤波

要理解针孔效应,首先必须明晰传统宽场荧光显微镜的局限性。在宽场成像中,整个样品被激发光均匀照明,物镜收集来自焦平面内和焦平面外的所有荧光信号。这些来自不同深度的信号在探测器上相互叠加,导致图像模糊、衬度降低,并充斥着大量的散焦背景噪声。

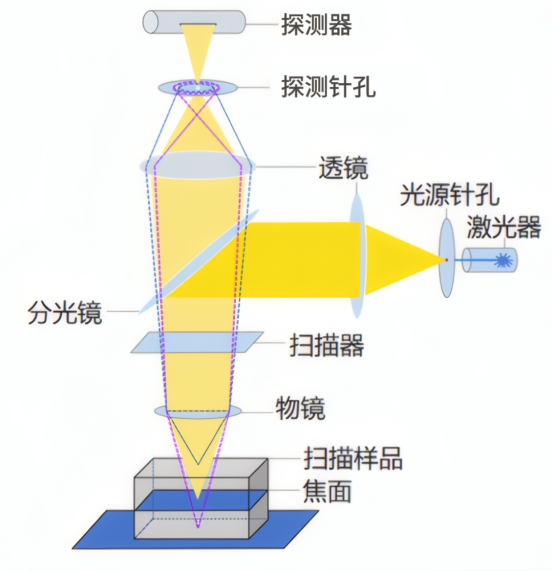

共聚焦显微镜通过共聚焦光路设计解决此问题。其光路设计包含两个关键针孔:

照明针孔:激光光源前设置一个针孔,使其成为一个点光源。

探测针孔:在探测器(通常是光电倍增管PMT)前设置另一个针孔。

两针孔精确安置于相互共轭焦点处,与物镜的焦平面是光学共轭的,此为“共聚焦”由来。

工作机制如下:激光经照明针孔和物镜聚焦至样品焦平面的衍射极限光点。激发荧光被物镜收集返回后须通过探测针孔,仅焦平面信号能完美聚焦并通过针孔被探测;而来自焦平面上、下的散焦光,其光束会聚点偏离针孔平面,因而被有效阻挡。此过程即为空间滤波,通过探测针孔筛选焦平面信号、剔除焦外噪声,从而显著提升图像质量。

三、针孔效应的作用

共聚焦显微镜针孔作用图

1. 光学切片能力

这是针孔效应最直接、最重要的成果。由于仅焦平面信号可通过探测针孔,当激光束二维扫描构建的图像,严格对应于极薄(0.5~1.5 μm)焦平面断面。通过逐层扫描,可获取不重叠的清晰二维光学切片,为后续的三维结构重建提供数据基础,实现样品微观结构的无损“光学解剖”。

2. 轴向分辨率的提升

针孔效应显著提升了共聚焦显微镜的轴向(Z轴)分辨率。针孔效应显著提升LSCM的轴向分辨率。系统分辨率由点扩散函数描述:宽场显微镜PSF轴向拖尾严重,而共聚焦显微镜中,探测针孔极大压缩有效PSF的轴向扩展。在合适针孔尺寸下,其轴向分辨率可比宽场显微镜提高约1.4倍,能更清晰区分纵深相邻结构。

3. 图像信噪比的增强

针孔效应通过空间滤波,移除了绝大部分的散焦背景噪声,包括样品深部的自发荧光、光散射引起的晕光以及来自非聚焦区域的荧光信号。在去除这些不相关的背景后,图像的信噪比得到极大改善,衬度显著提高,使得微弱的特异性信号得以清晰呈现,细节更为锐利。

综上,共聚焦显微镜的针孔效应,通过其空间滤波的核心机制,成功解决了散焦光的干扰问题。不仅实现了高衬度的光学切片,更显著提升了系统的轴向分辨率和信噪比。助力共聚焦显微镜获取样品三维成像结构与表面形貌,在高端精密观测中发挥重要作用。

光子湾3D共聚焦显微镜

光子湾3D共聚焦显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面,可应对多样化测量场景,能够快速高效完成亚微米级形貌和表面粗糙度的精准测量任务,提供值得信赖的高质量数据。

超宽视野范围,高精细彩色图像观察

提供粗糙度、几何轮廓、结构、频率、功能等五大分析技术

采用针孔共聚焦光学系统,高稳定性结构设计

提供调整位置、纠正、滤波、提取四大模块的数据处理功能

光子湾共聚焦显微镜以原位观察与三维成像能力,为精密测量提供表征技术支撑,助力从表面粗糙度与性能分析的精准把控,成为推动多领域技术升级的重要光学测量工具。