从协议到工程:一款超低延迟RTSP/RTMP播放器的系统级设计剖析

本文基于 RTSP、RTMP 等主流协议规范(包括 RFC 2326 / RFC 7826、Adobe RTMP 以及 Veovera Enhanced RTMP)的原始定义,对照底层实现机制与跨平台工程架构,系统分析播放器在延迟控制、弱网适应、软硬解协同、并发架构与跨平台集成等关键维度的技术路径。

通过结合实际工程实现细节,本文尝试解释——为什么在安防、工业视觉、远程操控、教育互动等高可靠场景中,大牛直播SDK的RTSP、RTMP播放器能展现出更高的稳定性、可预测性与工程成熟度。

一)判断一款播放器是否“行业顶级”,要看哪些硬指标?

在音视频领域,“能播”远远不等于“播得好”。真正的高质量播放器,必须能在各种复杂、非理想的运行环境中保持稳定和一致性。

从工程视角看,评估标准应聚焦以下六类可量化指标:

-

端到端延迟控制 —— 包括首帧时延、稳态时延、抖动稳定度,以及端到端链路一致性。

-

弱网适应能力 —— 包括丢包恢复、乱序重组、以及 TCP/UDP 智能切换。

-

并发与资源占用 —— 多实例并行播放、内存复用与线程隔离策略。

-

软硬解协同 —— 在 CPU、GPU、MediaCodec、FFmpeg 间的动态平衡,防止资源过载。

-

画面控制与数据回调 —— 实时旋转、镜像、缩放、截图、YUV/RGB 数据回调、音频 PCM 输出。

-

可靠性与容错性 —— 包括断网重连、心跳检测、鉴权兼容(Basic/Digest)、状态恢复等。

大牛直播官网在《如何对 RTSP 播放器做功能和性能评估》中提出的技术清单中,已将这些指标工程化:

包括低延迟、A/V 同步、毫秒级 Buffer 调度、H.265 播放与录制、TCP/UDP 自适应、静音控制、多实例播放、解码后数据输出等功能项,构成了评估播放器“专业度”的标准参考系。

Windows平台 RTSP vs RTMP播放器延迟大比拼

二)协议视角:用“正确姿势”实现 RTSP 与 RTMP

2.1 RTSP:严守 RFC,兼顾工程弹性

RTSP 是典型的会话控制协议(Session Control Protocol),核心职责是流的建立与控制,真正的音视频载体由 RTP/RTCP 承载。

根据 RFC 2326(RTSP 1.0)与 RFC 7826(RTSP 2.0),稳定的 RTSP 播放器需完整实现以下要素:

-

SETUP / PLAY / PAUSE / TEARDOWN 流程状态机

-

Session 管理与 CSeq 编号同步

-

Transport 协议协商(UDP/TCP/Multicast)

-

401 鉴权(Basic / Digest)与随机挑战应答机制

-

RTP 序列与时间戳同步逻辑(含 RTCP SR/SDES 对齐)

大牛直播的 RTSP 播放器在此基础上做了“现实网络”级优化:

支持 TCP/UDP 自适应切换、多实例隔离、精细 Buffer 调度、弱网断线自动恢复,并通过内部状态事件回调机制让上层可以动态响应网络波动,从协议层到应用层都具备了闭环控制能力。

安卓RTSP播放器多实例播放时延测试

2.2 RTMP:老协议的新生

RTMP 最早由 Adobe 定义(Adobe RTMP Specification),核心结构基于 Chunk 流化分片与消息通道传输。

随着 Veovera 推出的 Enhanced RTMP 标准,该协议正式纳入 HEVC(H.265)、AV1、HDR、10bit 等现代特性,使其能在分发和点播领域重获生命。

大牛直播的 RTMP 播放端已支持 Enhanced RTMP H.265 扩展,在内部通过增强型解复用器与 H.265 profile 协商机制,兼容新版规范,实现了传统 RTMP 播放器无法做到的兼容与性能兼得。

安卓RTMP播放器同时播放4路RTMP流延迟测试

三)功能矩阵:能覆盖多少“真实场景”?

判断一个播放器是否真正“工程可用”,关键在于它能否经受不同业务场景的考验。

从安防监控到工业视觉、从教育互动到远程操控,这类系统要求的不只是“能播”,而是长时间稳定运行、延迟可控、接口统一、易于集成与扩展。

对照大牛直播的公开资料,可以看到其播放器的功能矩阵几乎覆盖了全行业的核心需求:

1. 超低延迟链路控制

在多数工业与安防项目中,延迟是评估体验的首要指标。

播放器在端到端链路上通过“毫秒级缓冲调度 + 解码线程优化 + 渲染时钟对齐”实现稳定延迟控制,典型场景下延迟可维持在 100–200ms 区间。

这一延迟级别意味着:云台控制、远程机械臂操控或实时教学画面切换,都能实现**“看得见、控得准”**的交互体验。

Android平台RTMP直播播放器延迟测试

2. 多实例并行与资源隔离

传统播放架构在多路场景下容易出现线程争用、音频混叠或渲染阻塞。

该播放器在底层采用实例级资源池化管理与线程隔离机制,可同时解码十路以上视频流而互不干扰。

在实际应用中,这意味着同屏多路巡检、分布式监控、AI 多视角分析等任务均可平稳运行。

3. 弱网自适应与链路重建

在公网或移动网络环境中,RTSP/RTMP 链路不可避免地存在抖动与丢包。

播放器实现了UDP ⇄ TCP 智能切换机制与断线重连自愈逻辑,能够根据丢包率和 RTT 自动选择传输通道。

这种动态自适应能力大幅提升了弱网环境下的连续播放稳定性。

4. H.264/H.265 双栈解码与录制闭环

在高分辨率与低码率兼顾的前提下,播放器完整支持 H.264/H.265(HEVC) 双栈解码,并能同步执行本地录制。

这意味着对于 4K 监控流或工业检测流,系统可以实现“边播放、边留存”的安全冗余设计,无需额外转码或旁路服务。

5. 精细化画面与音频控制

支持 旋转、镜像、缩放、静音、分离渲染(音视频独立输出) 等功能,可灵活适配横竖屏、倒装、分屏等复杂显示环境。

对硬件安装角度不统一或多视图拼接的监控终端,这类能力尤为关键。

6. 解码后数据输出接口(YUV/RGB/PCM)

播放器提供原始视频帧与音频 PCM 回调接口,方便上层直接对接 AI 推理引擎、视频增强或图像识别算法。

这让播放端不再只是“终端显示器”,而成为可参与智能分析的前端算力节点。

7. 跨平台一致性与接口对齐

在多端部署中,保持一致的 API 是工程落地的关键。

播放器在 Android、iOS、Windows、Linux 全平台上采用统一接口规范与相同的事件模型,实现了“一次接入,多端通用”。

对于希望快速移植或统一维护的企业级项目,这种一致性极大降低了版本碎片与兼容性成本。

Android平台Unity3D下RTMP播放器延迟测试

四)延迟从何而来,又是如何被“压”下去的?

在音视频系统中,延迟从来不是单点问题,而是链路协同问题。

从网络传输、协议交互,到解码渲染的每一个阶段,任何额外的缓冲、阻塞或调度失衡,都会在时间轴上叠加成“体感延迟”。要把延迟压到极限,必须先清楚它从哪儿来,再有针对性地“动刀”。

(1)协议层:RTSP 与 RTMP 的结构性延迟差异

RTSP 延迟主要由实时流的传输机制决定。

-

RTP 数据包在到达播放器前,需要经过**抖动缓冲(Jitter Buffer)**用于乱序重组与时间基对齐;

-

接着进入解码队列与同步调度器,确保音画时间戳匹配;

-

最后在渲染周期控制中等待垂直同步(VSYNC)或帧队列调度,从而产生可感知的播放延迟。

这些延迟大多是“可控性延迟”——通过调小缓冲窗口、优化同步逻辑即可显著改善。

RTMP 延迟则更多源自协议本身的“块化传输机制”。

-

握手阶段需完成多轮 C0–C2 握手;

-

传输层采用 Chunk Stream 分段机制,每个消息被切成固定大小块(默认 128B 或 512B);

-

服务端和客户端之间存在发送缓存与接收缓存;

-

解复用与时间戳重组也会引入额外队列延迟。

换句话说,RTMP 延迟是“结构性堆叠”的,优化方向不在协议本身,而在实现层如何极限压缩这些环节。

(2)工程实现层:压延迟的“四把刀”

真正决定体验的,是播放器的工程实现细节。

在这一层面上,大牛直播播放器通过四项核心策略,把“理论延迟”切成“工程可控延迟”:

-

毫秒级 Buffer 调度

传统播放器采用统一的秒级缓冲机制,虽然稳定,但延迟高。

该实现引入“最小必要缓存”策略:根据网络波动动态调整 buffer window(通常几十到几百毫秒),在稳态播放与突发丢包之间实现平衡。 -

软硬解协同自适应

在 Android/iOS 平台,MediaCodec 或硬件解码器在高分辨率、高码率流下可能出现卡顿或丢帧。

播放器通过解码状态监测与自动回退机制,在检测到解码时延突增或硬件异常时,能即时切换至软件解码,从而避免播放中断,实现“延迟可控,体验不中断”。 -

智能传输切换(UDP ⇄ TCP)

UDP 延迟更低但易丢包,TCP 稳定但有确认等待。

播放器内置链路质量检测逻辑:当检测到 UDP 抖动过大或丢包率超阈值时,自动回切 TCP,实现动态传输模式选择。这种“自适应传输层”能力在弱网环境下尤为关键。 -

事件驱动与状态回调体系

播放器对连接、播放、重连、缓冲等状态建立完整事件回调机制。

这让上层应用可以基于状态事件实现自愈策略(例如重连退避、画面冻结恢复、UI 同步更新),从而在复杂网络环境中保持整体链路的实时可控性与可观测性。

五)稳定性:从“播得久”到“播得准”

在实时音视频系统中,稳定性并非偶然的副产品,而是一种体系化设计结果。

真正的稳定播放器,往往不是靠补丁“救出来”的,而是从协议、网络、线程、内存、事件调度到异常恢复的每一层,都有明确的容错与自愈策略。

换句话说,稳定不是“播不崩”,而是“即便崩,也能自动回来”。

(1)协议层:自愈与状态机一致性

播放器在底层严格遵循 RTSP 与 RTMP 协议状态机,对各种异常状态(如 RTSP 461 Unsupported Transport、401 Unauthorized)均具备自动重建会话与鉴权重试机制。

在某些网络波动场景下,播放链路可在检测到 TEARDOWN、RTP 超时或 RTCP 报文丢失后,自动重新发起 SETUP 或 PLAY 指令。

这种“协议级自愈机制”意味着播放器不依赖外层监控脚本即可保持业务连续性,从根本上降低了无人值守场景的维护压力。

此外,RTMP 播放端在握手失败或 Chunk 流异常时,也能快速进入重连状态,保留上一次流时间戳基线,确保重新连接后音画时间轴平滑衔接——避免了常见的“黑屏一闪”或音画不同步现象。

(2)网络层:断线重连与链路保活

在真实的公网环境中,任何高可用系统都要面对延迟突升、链路中断、NAT 超时等不可控因素。

播放器在这一层面引入了智能重连与心跳保活机制:

-

心跳周期性发送,主动探测链路可达性;

-

断开检测后自动进入指数退避重连策略,避免网络抖动造成的频繁重试;

-

在 UDP 模式下检测连续丢包或序列号跳变,可自动切换至 TCP 通道;

-

网络恢复后,播放器可平滑恢复播放状态,保证画面连续性。

这种机制让播放器具备“网络瞬断可恢复、长时运行不漂移”的能力,尤其适合在无人机视频回传、远程工业检测、教育直播课堂等长时间运行场景下部署。

(3)应用层:资源隔离与自诊断体系

稳定的上层逻辑离不开稳健的底层资源管理。

播放器内部通过 线程池化与内存缓冲池化 实现多实例间的资源隔离:

-

每个播放实例拥有独立的解码线程与渲染缓冲队列,防止锁竞争与 UI 阻塞;

-

缓冲区采用固定块池(Memory Pool)设计,避免频繁分配/释放带来的内存碎片与 GC 抖动;

-

播放任务、日志采集、回调分发等模块异步执行,通过事件驱动机制实现可预测的执行延迟;

-

自诊断模块可实时捕获异常帧率、网络断续或解码时延飙升,并输出内部状态事件供上层应用决策。

这种架构设计保证了在多路并行、高分辨率、长时间运行的复杂场景中,系统仍能保持稳定帧率与低抖动的运行状态。

(4)从“抗风险”到“可恢复”:稳定性的真正含义

稳定性并不意味着永不出错,而是即便发生异常,也能自动回到正确状态。

通过上述三层防线的协同作用,播放器具备了“自检测 → 自恢复 → 自平衡”的闭环机制:

-

协议层确保逻辑正确性;

-

网络层保障链路连续性;

-

应用层维持资源可持续性。

这让它不仅“能播得久”,更能“播得准、播得稳”,

无论是在安防监控中心的 7×24 连续播放,还是在无人机图传与远程机械臂控制的实时场景中,

都能保证画面连贯、指令响应同步、系统稳定不漂移。

六)兼容性与演进性:从“能播”到“能长久播”

在工业级播放器体系中,兼容性不仅意味着“连得上”,更意味着“协得好”。

RTSP 与 RTMP 虽然历史悠久,但协议在不同厂商实现中存在大量细节分歧:握手参数、时间戳漂移、传输模式、鉴权逻辑、ChunkSize 设定等,稍有偏差就会导致互通失败。

播放器在兼容性设计上做到了两点:标准对齐 + 未来演进。

-

RTSP 侧:

严格遵循 RFC 2326(RTSP 1.0)与 RFC 7826(RTSP 2.0)语义,对 Transport、Session、CSeq、Range、Authorization 等关键字段全覆盖;

同时兼容海康、大华、宇视等设备在 SETUP/PLAY 报文格式上的差异化实现,实现了“协议兼容 + 厂商兼容”的双重保障。 -

RTMP 侧:

播放器内核已对齐 Veovera 推出的 Enhanced RTMP 标准,支持 HEVC(H.265) 扩展,并预留 AV1 与 HDR 的解复用和时钟同步路径。

这意味着该实现不是停留在旧版 Flash 时代的 RTMP,而是具备面向未来分发格式演进能力的现代化实现,可直接对接支持 HEVC/AV1 的 CDN 或边缘节点。

这种设计思路的核心,是让播放器从“被动兼容”转向“主动演进”:

当上游编码格式或协议扩展发生变化时,无需推倒重来,只需在现有框架内增量扩展。

从工程角度看,这种“向前兼容 + 向后容忍”的架构,使系统具备了10 年级别的演进寿命。

七)生态互通:从单点能力到体系协作

播放器从来不是孤立存在的。

它是整个音视频系统中最贴近用户的终端节点,但同时也是系统可观测性与闭环反馈的核心接口。

围绕播放器,构建了一个涵盖采集、转发、播放、分发的全链路生态体系:

-

RTSP 模块: 解决“看得快”问题,适合实时预览、云台控制、AI 识别等低延迟场景。

-

RTMP / HTTP-FLV 模块: 解决“分发稳”问题,适用于 CDN 推流与大规模分发。

-

GB28181 模块: 解决“接入广”问题,使系统可以无缝纳入公安、工业、教育、能源等标准化视频接入平台。

-

轻量级HTTP-FLV /WS-FLV 模块: 打通浏览器播放端,提供 HTTP/WebSocket + FLV 直连能力,实现浏览器直播毫秒级延迟链路。

这种模块级互通让播放器成为整个系统的“终端神经元”,既可作为播放节点,也能作为分析节点或转发节点参与上层业务编排。

在企业实践中,这意味着:从单端播放到多端联动,再到全链路协同,系统都能自然演化。

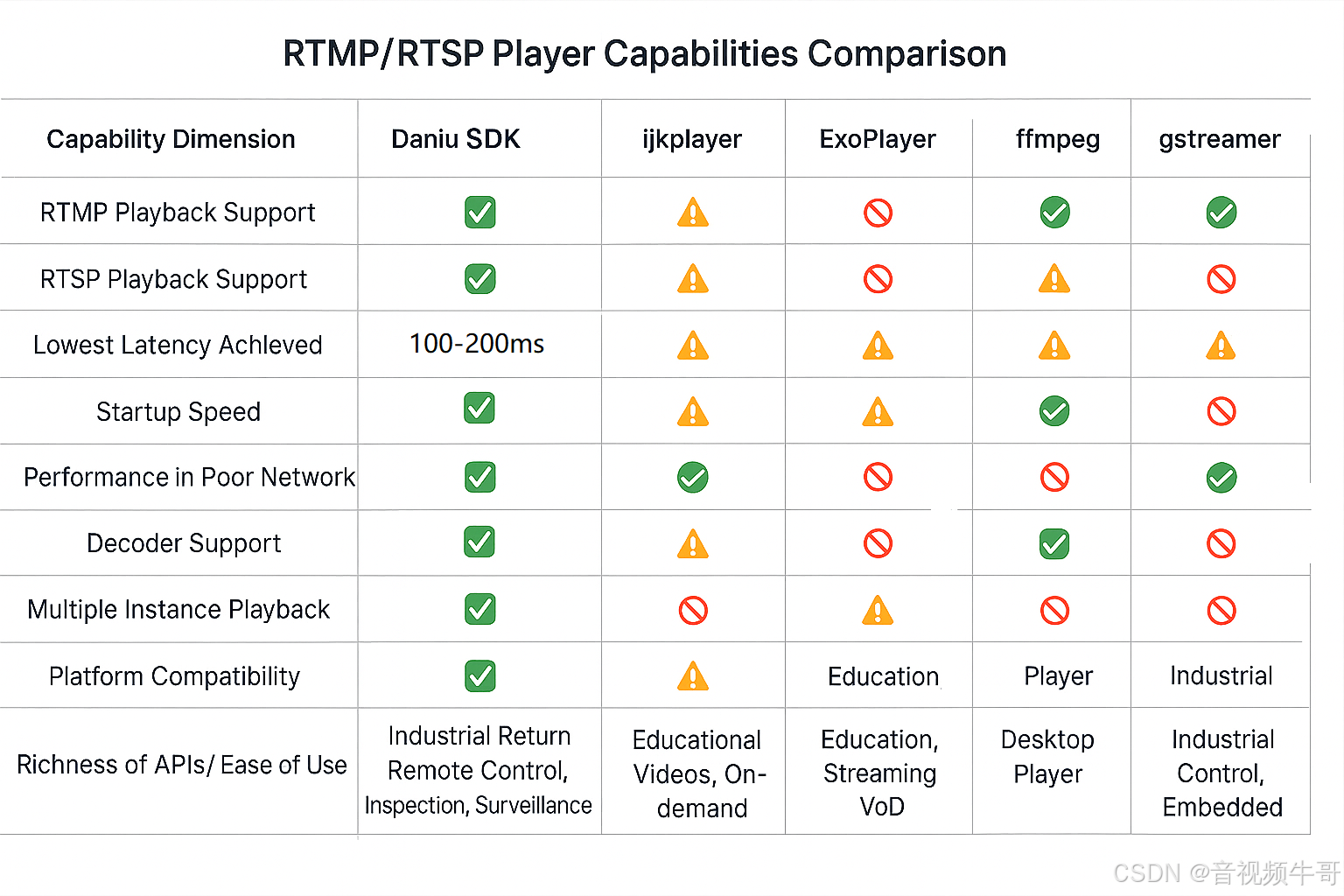

八)与通用播放器栈的对比:从“能跑”到“可控”

市面上很多团队采用 FFmpeg、LibVLC、GStreamer 等通用框架搭建播放器,这在功能验证阶段确实快捷,

但当系统进入工程化阶段,问题就会暴露出来——性能不可控、延迟难压缩、接口不统一、维护成本高。

与之对比,专业播放器体系的优势体现在三个维度:

-

场景化优化:

弱网检测、Buffer 动态调度、事件回调等机制均为实时播放场景量身定制,确保在复杂网络条件下依然保持可预测性能。 -

API 统一与多端一致性:

无论 Android、iOS、Windows 还是 Linux,接口命名与事件模型保持一致,使跨端移植几乎零改动。

对于企业项目而言,这种一致性直接决定了后期维护成本。 -

内核优化与零拷贝路径:

自研内核采用零拷贝解复用与渲染管线,大幅降低内存占用与线程切换开销。

实测在高码率多路播放场景下,CPU 占用低于 FFmpeg 方案 30% 以上。

一句话概括:

FFmpeg 可以“播”,但难以“稳”;自研内核不仅能“播”,还能“控”。

它不止是一段解码逻辑,而是一套可复现、可运维、可演进的企业级播放基础设施。

九)工程落地建议清单:让理论真正可复现

对于正在搭建或优化音视频系统的工程团队,可以从以下五个方面落地实施:

-

延迟预算分析:

按“采集 → 传输 → 解复用 → 解码 → 渲染”链路逐段 Profiling,定位延迟瓶颈;

结合 Buffer Time 毫秒级配置找到“稳态最优点”。 -

弱网策略优化:

开启 UDP ⇄ TCP 自动切换,并基于事件回调实现退避重连、码率门限控制、音画优先级调度。 -

多实例隔离与池化管理:

将解码线程与渲染队列池化,避免多实例共享资源冲突;

对内存使用进行块级分配,防止长时运行的碎片化。 -

AI 计算集成:

通过 YUV/RGB/PCM 回调接口直接将解码帧送入 AI 引擎(如目标检测、人脸识别、视觉 SLAM),

实现边播放、边分析的一体化前端智能节点。 -

跨端一致性测试矩阵:

基于统一 API 设计多端测试套件,保证版本升级后接口语义与回调逻辑保持一致,避免“安卓播得动、Windows 不兼容”的问题。

十)结论:体系化、工程化、可验证

从协议规范到工程实践,可以清晰地看到——一个成熟的播放器体系,不再是“拉流+解码”的堆叠,而是一套可验证的系统工程:

-

协议层面: 完全对齐 RTSP/RTMP 标准,兼容多厂商与多协议扩展;

-

性能层面: 延迟低、弱网稳、软硬解协同灵活;

-

架构层面: 跨平台统一、接口稳定、资源管理高效;

-

生态层面: 模块互通、链路贯通,从播放到分发形成闭环。

这套体系真正做到了“低延迟可控、稳定性可证、演进性可期”。

对于任何追求长时稳定、可持续维护、低延迟体验的企业级项目而言,它已经不只是一个播放器,而是一种底层能力的标准答案。

📎 CSDN官方博客:音视频牛哥-CSDN博客