JAVA面试复习笔记(待完善)

目录

布隆过滤器

一、核心思想

二、执行逻辑详解

1. 添加元素

2. 查询元素

三、为什么会有误判?

四、关键参数与性能权衡

五、执行逻辑总结与特点

六、典型应用场景

Redis 的 SETNX 命令

一、基本语法和语义

二、简单示例

三、SETNX 的核心特性

1. 原子性

2. 简单性

3. 无过期时间

四、经典应用场景

1. 分布式锁(最经典的应用)

五、SETNX 的局限性及改进方案

问题1:非原子性的设置过期时间

解决方案:使用 SET 命令的 NX 和 EX 参数

问题2:可能误删其他客户端的锁

解决方案:使用 Lua 脚本确保原子性

六、SETNX vs 新的 SET 语法

Redis的持久化

Canal

Canal 的工作原理:

缓存和 MySQL 数据同步方案对比

方案1:基于读写锁的同步(应用程序控制)

方案2:基于 Canal + binlog 的同步(解耦方案)

完整的数据同步架构

多路复用IO(I/O Multiplexing)

Spring的注解

@Repository

@Repository的作用

@Mapper注解

SpringMVC SpringBoot

Mybatis

延迟加载

Mybatis的一级二级缓存

一级缓存

基本概念

工作机制

一级缓存结构

缓存失效场景

配置选项

二级缓存

开启二级缓存

二级缓存使用示例

缓存回收策略

实体类序列化要求

两级缓存执行流程

ArrayList

Futrue、FutureTask

Future接口

FutureTask类

实例

使用示例

实际应用场景

线程状态

Java线程的打断机制

布隆过滤器

布隆过滤器是一种空间效率极高的概率型数据结构,用于判断一个元素是否一定不在一个集合中或可能在集合中。它的核心特点是:高效、省空间,但有一定程度的误判率。

一、核心思想

布隆过滤器的执行逻辑基于两个基本操作:添加 和查询。它背后是一个巨大的位数组 和一组哈希函数。

-

位数组:初始时,所有位都设置为0。

-

哈希函数:多个相互独立、均匀分布的哈希函数。

二、执行逻辑详解

1. 添加元素

当一个元素被加入到布隆过滤器时,会执行以下步骤:

-

哈希计算:将此元素分别通过

k个不同的哈希函数进行计算,得到k个哈希值。 -

取模定位:将每个哈希值对位数组的长度

m取模,得到k个在数组范围内的位置索引。 -

置位:将位数组中这

k个位置上的位都设置为1。

2. 查询元素

当需要查询一个元素是否存在于布隆过滤器中时,执行以下步骤:

-

哈希计算:同样,将此元素通过那

k个哈希函数进行计算,得到k个哈希值。 -

取模定位:同样,对每个哈希值取模,得到

k个位置索引。 -

检查位:检查位数组中这

k个位置上的位。

-

如果其中任何一个位的值为

0:那么可以肯定地得出结论——“该元素一定不在集合中”。 -

如果所有位的值都是

1:那么可以得出结论——“该元素可能在集合中”。

三、为什么会有误判?

根本原因:哈希冲突。

-

你添加了元素 A,它将位置

1, 3, 5设置成了1。 -

你添加了元素 B,它将位置

2, 4, 6设置成了1。 -

现在查询一个从未添加过的元素 C。

-

经过哈希计算,元素 C 对应的位置恰好是

1, 4, 6。 -

你检查位数组,发现位置

1, 4, 6都已经被其他元素(A和B)设置成了1。

这时,布隆过滤器就会错误地认为元素 C 是存在的。这就是假阳性。

总结:

-

肯定不存在” 是100%准确的。因为只要有一个位是0,就证明这个元素从未被添加过。

-

“可能存在” 是不确定的。可能是因为元素真的存在,也可能是由其他元素设置的位偶然组合而成的。

四、关键参数与性能权衡

布隆过滤器的行为由三个参数决定:

-

n:预期要添加的元素数量。 -

m:位数组的大小(位数)。 -

k:哈希函数的数量。

它们之间的关系决定了误判率:

-

位数组

m越大,误判率越低(因为有更多的位来分散信息,冲突可能性降低),但占用空间越大。 -

哈希函数

k数量 需要一个最优值。太少的哈希函数容易冲突,太多的哈希函数会很快将位数组“填满”,反而增加冲突。 -

对于给定的

n和m,可以计算出一个使误判率最小的最佳哈希函数数量k。

经验公式:

当哈希函数数量 𝑘=𝑚𝑛ln2k=nmln2 时,误判率最小。其中,为了达到指定的误判率 𝑝p,位数组大小 𝑚m 应满足 𝑚=−𝑛ln𝑝(ln2)2m=−(ln2)2nlnp。

五、执行逻辑总结与特点

| 特性 | 描述 |

|---|---|

| 空间效率 | 非常高,只需要一个位数组和几个哈希函数。 |

| 时间效率 | 添加和查询操作都是 O(k),常数时间,非常快。 |

| 确定性 | 回答“不存在”是100%正确的;回答“存在”是有概率正确的。 |

| 缺点 | 1. 误判率:存在假阳性。 2. 无法删除:由于多位共享,传统布隆过滤器无法安全删除元素(删除一个元素可能会影响其他元素)。(注:有变种如计数布隆过滤器支持删除) |

六、典型应用场景

利用其“不存在则一定不存,存在则可能存在”的逻辑,布隆过滤器常用于前置快速判断,以减轻核心系统的压力。

-

缓存系统:

-

逻辑:先查询布隆过滤器,如果“肯定不存在”,则无需查询后端数据库,直接返回空。这可以防止缓存穿透攻击。

-

-

网页爬虫:

-

逻辑:判断一个URL是否已经被爬取过。如果布隆过滤器说“可能存在”,则大概率已经爬过,可以跳过,节省资源。

-

-

数据库:

-

逻辑:在查询数据库前,先用布隆过滤器判断数据是否存在,避免对不存在的键进行昂贵的磁盘IO操作。

-

-

恶意网站检测:

-

逻辑:浏览器本地维护一个布隆过滤器,快速判断一个网站是否在恶意网站黑名单中。如果“可能存在”,再发起一次精确查询。

-

Redis 的 SETNX 命令

SETNX 是 SET if Not eXists 的缩写,意思是"如果不存在则设置"。

一、基本语法和语义

SETNX key value执行逻辑:

-

Redis 会检查指定的

key是否存在。 -

如果 key 不存在:

-

将 key 设置为指定的

value -

返回 1(表示设置成功)

-

-

如果 key 已经存在:

-

不进行任何操作,保持原有的 key-value 不变

-

返回 0(表示设置失败)

-

二、简单示例

# 第一次设置,key "mykey" 不存在

127.0.0.1:6379> SETNX mykey "Hello"

(integer) 1 # 返回 1,设置成功# 尝试再次设置相同的 key

127.0.0.1:6379> SETNX mykey "World"

(integer) 0 # 返回 0,设置失败# 检查值,仍然是 "Hello"

127.0.0.1:6379> GET mykey

"Hello"三、SETNX 的核心特性

1. 原子性

这是 SETNX 最重要的特性!检查和设置这两个操作是在一个原子操作中完成的,不存在竞态条件。

2. 简单性

命令非常简单,只有成功(1)或失败(0)两种结果。

3. 无过期时间

传统的 SETNX 命令本身不能设置过期时间,如果需要过期时间,需要配合 EXPIRE 命令使用。

四、经典应用场景

1. 分布式锁(最经典的应用)

SETNX 是实现 Redis 分布式锁最简单的方式:

# 客户端1获取锁

127.0.0.1:6379> SETNX lock:order123 "client1"

(integer) 1 # 获取锁成功# 客户端2尝试获取同一个锁(此时锁还被client1持有)

127.0.0.1:6379> SETNX lock:order123 "client2"

(integer) 0 # 获取锁失败,合理# 客户端1释放锁

127.0.0.1:6379> DEL lock:order123

(integer) 1# 客户端2再次尝试获取锁(此时锁已释放)

127.0.0.1:6379> SETNX lock:order123 "client2"

(integer) 1 # 获取锁成功,合理Redis 通过单线程模型保证了:

-

命令执行的原子性:每个命令执行期间不会被中断

-

自然的互斥访问:SETNX 在同一时刻只能有一个客户端成功

-

顺序一致性:所有客户端看到相同的命令执行顺序

这正是为什么 Redis 的 SETNX 能够作为分布式锁的基础,而不需要额外的锁机制来协调客户端之间的竞争。

五、SETNX 的局限性及改进方案

问题1:非原子性的设置过期时间

# 这种写法有风险!

if redis.setnx("lock", "value") == 1:redis.expire("lock", 10) # 如果在这条命令执行前程序崩溃,锁将永远不会释放!解决方案:使用 SET 命令的 NX 和 EX 参数

Redis 2.6.12 之后,推荐使用 SET 命令的扩展语法:

# 原子性的设置值和过期时间

SET key value NX EX 10-

NX:等同于 SETNX,只在 key 不存在时设置 -

EX:设置过期时间(秒)

问题2:可能误删其他客户端的锁

简单的 DEL 操作可能删除其他客户端持有的锁。

解决方案:使用 Lua 脚本确保原子性

Lua脚本更像是"存储过程",而MySQL的事务提供了ACID特性

Lua脚本为什么能解决这个问题?

Lua脚本的原子性解决方案

-- Lua脚本:检查值匹配再删除

if redis.call("GET", KEYS[1]) == ARGV[1] thenreturn redis.call("DEL", KEYS[1])

elsereturn 0

end在Redis中执行:

127.0.0.1:6379> EVAL "if redis.call('GET', KEYS[1]) == ARGV[1] then return redis.call('DEL', KEYS[1]) else return 0 end" 1 lock:order123 "client1"-

原子性执行:Redis保证Lua脚本在执行期间不会被其他命令打断

-

检查+删除的原子组合:GET和DEL操作在脚本中是一个不可分割的整体

-

值验证:只有锁的值与预期值匹配时才执行删除

非原子操作的问题

# 错误的做法:分两步操作

127.0.0.1:6379> GET lock:order123

"client1"

# 在这两步之间,锁可能被其他客户端修改!127.0.0.1:6379> DEL lock:order123 # 如果锁已经被修改,这里就会误删六、SETNX vs 新的 SET 语法

| 特性 | SETNX + EXPIRE | SET with NX & EX |

|---|---|---|

| 原子性 | 非原子(两条命令) | 原子操作 |

| 过期时间 | 需要额外命令 | 内置支持 |

| 推荐度 | 不推荐 | 推荐 |

| Redis版本 | 所有版本 | 2.6.12+ |

Redis的持久化

| 特性 | RDB | AOF |

|---|---|---|

| 存储内容 | 数据快照 | 操作命令 |

| 文件格式 | 二进制(紧凑) | 文本(Redis协议) |

| 文件大小 | 较小 | 较大 |

| 恢复速度 | 快(直接加载数据) | 慢(需要重放所有命令) |

| 数据安全性 | 可能丢失最后一次快照后的数据 | 根据配置,最多丢失1秒数据 |

| 性能影响 | 保存时对性能影响大 | 写入时对性能影响小 |

Canal

-

Canal是阿里巴巴开源的一个基于MySQL数据库Binlog的增量订阅和消费组件。它模拟MySQL Slave的交互协议,伪装自己为MySQL Slave,向MySQL Master发送dump请求,MySQL Master收到请求后,开始推送Binlog给Canal。

-

Canal解析Binlog,并将其转换成更容易处理的结构化数据,供下游系统(如缓存、消息队列等)使用。

-

常见用途:数据库同步、缓存更新、搜索索引更新等。

Binlog(二进制日志)是什么?

-

Binlog是MySQL的一种日志,它记录了对数据库执行的所有更改操作(如INSERT、UPDATE、DELETE等),但不包括SELECT这类不修改数据的操作。

-

Binlog是MySQL服务器层维护的,与存储引擎无关,也就是说无论使用InnoDB还是其他引擎,只要开启了Binlog,就会记录。

-

Binlog主要用于:

-

主从复制(Replication):主服务器将Binlog发送给从服务器,从服务器重放这些日志以保持数据一致。

-

数据恢复:通过重放Binlog来恢复数据到某个时间点。

-

Canal 的工作原理:

MySQL主库 ──binlog──> Canal Server ──解析后的数据──> 应用程序(如缓存更新)执行流程:

-

伪装从库:Canal 把自己伪装成 MySQL 的从库(slave)

-

请求binlog:向 MySQL 主库发送 dump 请求,获取 binlog

-

解析binlog:解析 binlog 中的变更事件

-

推送数据:将解析后的结构化数据推送给订阅者

// Canal解析出的数据格式示例

{"database": "shop","table": "products", "type": "UPDATE", // 操作类型"data": [{"id": 1001,"name": "iPhone", "price": 5999, // 新价格"stock": 50}],"old": [{"price": 5499 // 旧价格}]

}缓存和 MySQL 数据同步方案对比

"读写锁"是一种方案,但 Canal + binlog 是另一种更优雅的方案:

方案1:基于读写锁的同步(应用程序控制)

// 伪代码:在业务代码中手动维护缓存一致性

public void updateProduct(Product product) {// 获取写锁Lock writeLock = redis.getLock("product:" + product.getId());try {// 1. 更新数据库productMapper.update(product);// 2. 删除/更新缓存redis.delete("product:" + product.getId());} finally {writeLock.unlock();}

}public Product getProduct(Long id) {// 获取读锁Lock readLock = redis.getLock("product:" + id);try {// 先查缓存,再查数据库...} finally {readLock.unlock();}

}缺点:

-

代码侵入性强:每个数据库操作都要手动维护缓存

-

容易遗漏:复杂的业务逻辑可能忘记更新缓存

-

性能开销:锁竞争影响性能

方案2:基于 Canal + binlog 的同步(解耦方案)

// Canal客户端:监听数据库变更,自动更新缓存

@CanalEventListener

public class CacheUpdateListener {@ListenPointpublic void onProductUpdate(ProductChangeEvent event) {if (event.getType() == UPDATE || event.getType() == DELETE) {// 自动删除对应的缓存redis.delete("product:" + event.getId());}if (event.getType() == INSERT || event.getType() == UPDATE) {// 或者更新缓存redis.set("product:" + event.getId(), event.getNewData());}}

}优点:

-

解耦:缓存同步与业务代码完全分离

-

可靠:基于 binlog,不会遗漏任何数据变更

-

通用:一套方案适用于所有表的缓存同步

完整的数据同步架构

在实际项目中,通常会采用这样的架构:

MySQL ──binlog──> Canal ──MQ──> 多个消费者├── 缓存服务(更新Redis)├── 搜索服务(更新Elasticsearch)├── 大数据服务(更新数据仓库)└── 消息推送服务在现代分布式系统中,Canal + binlog 的方案更加流行,因为它提供了更好的解耦性和可维护性。

多路复用IO(I/O Multiplexing)

核心思想:

一个线程监控多个 I/O 操作,哪个准备好了就处理哪个

Spring的注解

@Repository

它是一个数据访问层的标记,同时能够将数据访问异常转换为Spring的统一数据访问异常

@Repository的作用

1. 标识数据访问层组件

@Repository

public class UserDaoImpl implements UserDao {@Autowiredprivate JdbcTemplate jdbcTemplate;public User findById(Long id) {String sql = "SELECT * FROM users WHERE id = ?";return jdbcTemplate.queryForObject(sql, new UserRowMapper(), id);}

}2. 自动异常转换

-

将特定持久化技术的异常(如JDBC的

SQLException)转换为Spring的统一数据访问异常 -

提供一致的异常处理体验

3. Bean自动扫描与注册

在Spring配置中:

@Configuration

@ComponentScan("com.example.dao") // 扫描带有@Repository的类

public class AppConfig {

}@Mapper注解

@Mapper注解并非由Spring、SpringMVC或SpringBoot框架提供,它是MyBatis框架的核心注解

| 注解 | 所属框架 | 主要作用 |

|---|---|---|

@Mapper | MyBatis | 标记一个接口为MyBatis的映射器(Mapper),MyBatis会在编译时为其动态生成代理实现类-2-5。这样你就可以直接通过接口方法执行SQL操作,无需编写实现类。 |

@Repository | Spring | 作为Spring的** stereotype注解**之一,用于标识一个类为数据访问层(DAO)的Bean-2。它的主要作用是让Spring在扫描时能识别并将其纳入容器管理,同时能够将平台特定的数据访问异常转换为Spring统一的异常-2。 |

虽然@Mapper是MyBatis的注解,但它设计的目的就是为了与Spring框架无缝整合。

使用@MapperScan:这是更推荐的方式。@MapperScan也是MyBatis提供的注解,你只需在SpringBoot的启动类上使用它,并指定Mapper接口所在的包路径

@SpringBootApplication

@MapperScan("com.example.mapper") // 扫描该包下的所有接口

public class Application {public static void main(String[] args) {SpringApplication.run(Application.class, args);}

}使用后,包内所有Mapper接口都无需再单独添加@Mapper或@Repository注解,Spring和MyBatis会自动完成所有处理,非常方便

SpringMVC SpringBoot

| 注解 | 所属框架 | 引入版本 |

|---|---|---|

@GetMapping | Spring MVC | Spring 4.3+ |

@PostMapping | Spring MVC | Spring 4.3+ |

@PutMapping | Spring MVC | Spring 4.3+ |

@DeleteMapping | Spring MVC | Spring 4.3+ |

@PatchMapping | Spring MVC | Spring 4.3+ |

@RequestMapping | Spring MVC | Spring 2.5+ |

Spring MVC:提供Web开发能力,包括这些注解

Spring Boot:通过自动配置,让Spring MVC开箱即用

Mybatis

延迟加载

MyBatis的延迟加载(Lazy Loading)是一种在需要时才加载相关对象数据的机制,目的是减少不必要的数据库查询,提升性能。

工作原理:

-

当查询主对象时,MyBatis不会立即加载与主对象关联的子对象(如一对一、一对多关联),而是返回一个代理对象。

-

当程序第一次访问关联对象时,代理对象会触发一次额外的查询,去数据库加载关联对象的数据。

实现方式:

MyBatis通过动态代理技术实现延迟加载。例如,当查询一个订单(Order)时,订单中有一个用户(User)对象(多对一关联)和一个订单明细(OrderDetail)列表(一对多关联)。如果启用延迟加载,那么当获取订单时,不会立即加载用户和订单明细,直到你调用order.getUser()或order.getOrderDetails()时,MyBatis才会执行相应的查询。

配置延迟加载:

在MyBatis的配置文件中,可以设置lazyLoadingEnabled为true来启用延迟加载。还可以使用aggressiveLazyLoading(早期版本)或lazyLoadTriggerMethods等参数来控制加载行为。

注意:在MyBatis 3.4.1及以后版本,aggressiveLazyLoading的默认值改为false,而lazyLoadingEnabled的默认值也是false。

使用延迟加载的注意事项:

-

延迟加载可以减少不必要的数据库查询,但也可能导致“N+1查询问题”(当遍历一个集合时,每个元素都会触发一次查询,导致多次查询)。

-

在Web应用中,如果延迟加载发生在视图渲染阶段,而数据库连接已经关闭,则会抛出异常。解决方法是使用OpenSessionInView模式或在事务范围内完成数据加载。

| 配置项 | 说明 | 默认值 |

|---|---|---|

lazyLoadingEnabled | 是否启用延迟加载 | false |

aggressiveLazyLoading | 侵略性延迟加载(任何方法调用都会加载) | false (3.4.1+) |

lazyLoadTriggerMethods | 触发加载的方法 | equals,clone,hashCode,toString |

优点

- 减少不必要的数据传输

- 提高初始查询速度

- 节省内存资源

缺点

- 可能产生"N+1查询"问题

- 增加代码复杂度

- 需要注意会话生命周期管理

Mybatis的一级二级缓存

| 特性 | 一级缓存 | 二级缓存 |

|---|---|---|

| 作用范围 | SqlSession内部 | Mapper命名空间 |

| 默认状态 | 开启 | 关闭 |

| 共享性 | 不能共享 | 跨SqlSession共享 |

| 存储位置 | 内存 | 内存/磁盘/第三方存储 |

| 生命周期 | 随SqlSession销毁 | 随应用关闭销毁 |

| 适用场景 | 单次会话内重复查询 | 全局频繁查询且更新少 |

一级缓存

基本概念

-

范围:SqlSession 级别(默认开启)

-

生命周期:与 SqlSession 相同

-

共享性:同一个 SqlSession 内共享

工作机制

// 示例:一级缓存演示

SqlSession sqlSession = sqlSessionFactory.openSession();

UserMapper mapper = sqlSession.getMapper(UserMapper.class);// 第一次查询,访问数据库

User user1 = mapper.selectUserById(1L);

System.out.println("第一次查询,执行SQL");// 第二次查询相同数据,从一级缓存获取

User user2 = mapper.selectUserById(1L);

System.out.println("第二次查询,从缓存获取");// 验证是同一个对象

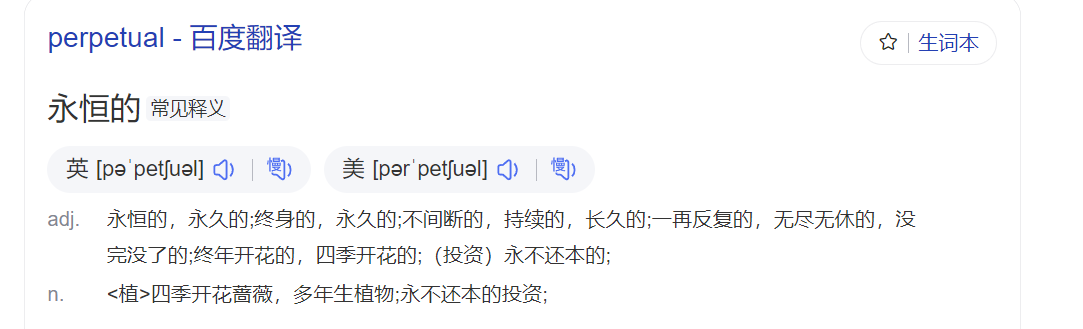

System.out.println(user1 == user2); // 输出:truesqlSession.close();一级缓存结构

// 伪代码:PerpetualCache 实现

public class PerpetualCache implements Cache {private String id;private Map<Object, Object> cache = new HashMap<>();@Overridepublic void putObject(Object key, Object value) {cache.put(key, value);}@Overridepublic Object getObject(Object key) {return cache.get(key);}

}缓存失效场景

// 1. 执行增删改操作

UserMapper mapper = sqlSession.getMapper(UserMapper.class);

User user1 = mapper.selectUserById(1L); // 查询,加入缓存mapper.updateUser(user1); // 更新操作,清空一级缓存User user2 = mapper.selectUserById(1L); // 重新查询数据库// 2. 手动清空缓存

sqlSession.clearCache(); // 手动清空一级缓存// 3. 关闭SqlSession

sqlSession.close(); // 关闭会话,缓存销毁配置选项

<!-- 在settings中配置本地缓存作用域 -->

<settings><!-- SESSION: 同一个SqlSession共享(默认) --><!-- STATEMENT: 缓存仅对当前语句有效,相当于关闭一级缓存 --><setting name="localCacheScope" value="SESSION"/>

</settings>二级缓存

开启二级缓存

1. 全局配置

<!-- mybatis-config.xml -->

<settings><!-- 开启二级缓存(默认就是true,可省略) --><setting name="cacheEnabled" value="true"/>

</settings>2. Mapper配置

<!-- UserMapper.xml -->

<mapper namespace="com.example.mapper.UserMapper"><!-- 开启本Mapper的二级缓存 --><cacheeviction="FIFO" <!-- 回收策略:FIFO -->flushInterval="60000" <!-- 刷新间隔:60秒 -->size="512" <!-- 引用数目:512个 -->readOnly="true"/> <!-- 只读:true --><select id="selectUserById" parameterType="long" resultType="User">SELECT * FROM users WHERE id = #{id}</select>

</mapper>二级缓存使用示例

// 多个SqlSession共享二级缓存

SqlSession sqlSession1 = sqlSessionFactory.openSession();

UserMapper mapper1 = sqlSession1.getMapper(UserMapper.class);

User user1 = mapper1.selectUserById(1L); // 查询数据库

sqlSession1.close(); // 重要:必须关闭,数据才会进入二级缓存SqlSession sqlSession2 = sqlSessionFactory.openSession();

UserMapper mapper2 = sqlSession2.getMapper(UserMapper.class);

User user2 = mapper2.selectUserById(1L); // 从二级缓存获取

sqlSession2.close();System.out.println(user1 == user2); // 输出:false(不同对象,但数据相同)缓存回收策略

| 策略 | 描述 | 适用场景 |

|---|---|---|

LRU | 最近最少使用 | 最常用策略 |

FIFO | 先进先出 | 按顺序淘汰 |

SOFT | 软引用 | 内存不足时GC回收 |

WEAK | 弱引用 | 更积极地GC回收 |

一级缓存在session.close(); 的时候 一级缓存就被完全清理,HashMap被丢弃

实体类序列化要求

// 使用二级缓存的实体类建议实现Serializable(因为二级不一定使用

默认的PerpetualCache(HashMap存储),二级缓存更常使用外部缓存(redis))

public class User implements Serializable {private static final long serialVersionUID = 1L;private Long id;private String name;// getter/setter...

}两级缓存执行流程

// 缓存查询顺序

public class Executor {public <E> List<E> query(MappedStatement ms, Object parameter) {// 1. 生成缓存KeyCacheKey key = createCacheKey(ms, parameter);// 2. 先查询二级缓存List<E> list = (List<E>) tcm.getObject(cache, key);if (list != null) {return list;}// 3. 查询一级缓存list = (List<E>) localCache.getObject(key);if (list != null) {return list;}// 4. 查询数据库list = queryFromDatabase(ms, parameter);// 5. 放入一级缓存localCache.putObject(key, list);return list;}

}

虽然默认都是HashMap,但二级缓存更常使用外部缓存:

// 情况1:使用默认的PerpetualCache(HashMap存储)

public class User { // 不实现Serializable也可以private Long id;private String name;// 在默认的PerpetualCache+HashMap中能正常工作

}// 情况2:使用分布式缓存(Redis等)

public class User implements Serializable { // 必须实现private static final long serialVersionUID = 1L;private Long id;private String name;

}ArrayList

ArrayList有两个相关的构造方法:

-

ArrayList(int initialCapacity):构造一个具有指定初始容量的空列表。

-

ArrayList():构造一个初始容量为10的空列表(注意,在JDK8中,默认构造方法初始容量为10,但实际是在第一次添加元素时才分配容量为10的数组)。

-

new ArrayList(10):创建时直接分配容量为10的数组,0次扩容 -

new ArrayList():创建时空数组,首次添加元素时扩容1次到默认容量10

Futrue、FutureTask

Future是Java并发编程中的一个接口,它代表一个异步计算的结果。Future提供了检查计算是否完成、等待计算完成以及获取计算结果的方法。如果计算尚未完成,get方法会阻塞直到计算完成。

FutureTask是Future的一个基础实现类,它实现了Runnable接口,因此可以由一个线程来执行。FutureTask可以包装一个Callable或Runnable对象,因为Callable可以返回结果,而Runnable不能,所以当包装Runnable时,需要额外提供一个结果(或者使用null)。

Future接口

Future接口定义了以下方法:

-

boolean cancel(boolean mayInterruptIfRunning):尝试取消执行此任务。如果任务已经完成、已经取消或由于其他原因无法取消,则此尝试将失败。如果成功,并且此任务在调用cancel时尚未启动,则此任务不应运行。如果任务已经启动,则mayInterruptIfRunning参数决定是否中断执行此任务的线程。 -

boolean isCancelled():如果此任务在正常完成之前被取消,则返回true。 -

boolean isDone():如果此任务完成,则返回true。完成可能是由于正常终止、异常或取消,在所有这些情况下,此方法都将返回true。 -

V get():等待计算完成,然后检索其结果。 -

V get(long timeout, TimeUnit unit):如果需要,最多等待给定的时间以完成计算,然后检索其结果(如果可用)。

public interface Future<V> {// 尝试取消任务boolean cancel(boolean mayInterruptIfRunning);// 判断任务是否被取消boolean isCancelled();// 判断任务是否完成(正常完成、异常、取消都算完成)boolean isDone();// 获取计算结果(阻塞直到计算完成)V get() throws InterruptedException, ExecutionException;// 获取计算结果(带超时时间)V get(long timeout, TimeUnit unit) throws InterruptedException, ExecutionException, TimeoutException;

}FutureTask类

FutureTask类实现了RunnableFuture接口,而RunnableFuture接口继承了Runnable和Future接口。因此,FutureTask既可以作为Runnable被线程执行,又可以作为Future得到计算的结果。

FutureTask有两种构造方法:

- FutureTask(Callable<V> callable):创建一个FutureTask,它在运行时将执行给定的Callable。

- FutureTask(Runnable runnable, V result):创建一个FutureTask,它在运行时将执行给定的Runnable,并安排get方法在成功完成时返回给定的结果。

// 可以这样被线程执行

public class FutureTask<V> implements RunnableFuture<V> {// ...

}public interface RunnableFuture<V> extends Runnable, Future<V> {void run();

}实例

使用Callable和FutureTask

Callable<String> callable = () -> {Thread.sleep(1000);return "Hello, World!";

};FutureTask<String> futureTask = new FutureTask<>(callable);

Thread thread = new Thread(futureTask);

thread.start();// 做一些其他事情

// ...// 获取结果

try {String result = futureTask.get(); // 这里会阻塞直到任务完成System.out.println(result);

} catch (InterruptedException | ExecutionException e) {e.printStackTrace();

}使用Runnable和FutureTask

Runnable runnable = () -> {try {Thread.sleep(1000);} catch (InterruptedException e) {e.printStackTrace();}

};FutureTask<String> futureTask = new FutureTask<>(runnable, "Task completed");

Thread thread = new Thread(futureTask);

thread.start();// 获取结果

try {String result = futureTask.get(); // 返回"Task completed"System.out.println(result);

} catch (InterruptedException | ExecutionException e) {e.printStackTrace();

}FutureTask是一个可取消的异步计算,它实现了Future和Runnable接口,因此既可以作为Future来获取结果,也可以作为Runnable被线程执行。它提供了对计算过程的生命周期管理。

在并发编程中,我们通常将耗时的操作封装在Callable或Runnable中,然后用FutureTask来执行,并通过FutureTask来获取结果或控制任务的执行。

使用示例

import java.util.concurrent.*;public class FutureExample {public static void main(String[] args) throws Exception {ExecutorService executor = Executors.newSingleThreadExecutor();// 提交Callable任务,返回FutureFuture<String> future = executor.submit(() -> {Thread.sleep(2000); // 模拟耗时操作return "任务执行完成";});System.out.println("主线程继续执行...");// 获取结果(会阻塞直到任务完成)String result = future.get();System.out.println("结果: " + result);executor.shutdown();}

}FutureTask 直接使用

public class FutureTaskExample {public static void main(String[] args) throws Exception {// 创建FutureTask,包装CallableFutureTask<String> futureTask = new FutureTask<>(() -> {Thread.sleep(2000);return "FutureTask执行结果";});// 创建线程执行Thread thread = new Thread(futureTask);thread.start();System.out.println("主线程做其他事情...");// 获取结果String result = futureTask.get();System.out.println("结果: " + result);}

}| 特性 | Future接口 | FutureTask类 |

|---|---|---|

| 身份 | 接口,定义规范 | 具体实现类 |

| 执行方式 | 通过ExecutorService提交 | 可直接作为Runnable被Thread执行 |

| 功能完整性 | 只有获取结果的方法 | 完整的任务生命周期管理 |

| 使用场景 | 线程池任务提交的返回值 | 需要更精细控制的任务执行 |

实际应用场景

1. 并行计算

ExecutorService executor = Executors.newFixedThreadPool(3);Future<Integer> future1 = executor.submit(() -> calculate1());

Future<Integer> future2 = executor.submit(() -> calculate2());

Future<Integer> future3 = executor.submit(() -> calculate3());// 并行执行,最后汇总结果

int result = future1.get() + future2.get() + future3.get();2. 超时控制

Future<String> future = executor.submit(() -> {// 可能很耗时的操作return fetchDataFromNetwork();

});try {// 最多等待3秒String result = future.get(3, TimeUnit.SECONDS);

} catch (TimeoutException e) {future.cancel(true); // 超时取消任务System.out.println("任务超时");

}3. 任务取消

FutureTask<String> futureTask = new FutureTask<>(() -> {while (!Thread.currentThread().isInterrupted()) {// 执行任务,定期检查中断状态}return "任务被取消";

});Thread thread = new Thread(futureTask);

thread.start();// 5秒后取消任务

Thread.sleep(5000);

futureTask.cancel(true);线程状态

| 状态 | 触发条件 | 恢复条件 | 是否消耗CPU |

|---|---|---|---|

| RUNNABLE | 线程已启动,具备运行条件 | 获得CPU时间片 | 获得时间片时消耗 |

| BLOCKED | 竞争synchronized锁失败 | 锁可用时 | 不消耗CPU |

| WAITING | 调用wait()、join()等 | 被notify()或线程结束 | 不消耗CPU |

| TIMED_WAITING | 调用sleep()、wait(timeout)等 | 超时或被唤醒 | 不消耗CPU |

Java线程的打断机制

在Java中,每个线程都有一个布尔类型的打断标志(interrupt status)。当我们调用一个线程的interrupt()方法时,这个线程的打断标志会被设置为true。

但是,这并不会立即停止线程的执行,而是需要线程自己检查这个标志并做出相应的处理。

与打断相关的方法有三个:

- interrupt():实例方法,用于中断线程。如果该线程正处于阻塞状态(如调用了sleep、wait、join等方法),那么它会立即抛出InterruptedException,并且打断标志会被清除(即设置为false)。如果线程没有阻塞,则只是设置打断标志为true。

- isInterrupted():实例方法,用于检查线程的打断标志,不会清除打断标志。

- static interrupted():静态方法,用于检查当前线程的打断标志,并且会清除打断标志(即如果当前线程的打断标志为true,则调用后返回true,并将打断标志设置为false)。

示例1:使用isInterrupted()检查打断标志

public class InterruptExample1 {public static void main(String[] args) throws InterruptedException {Thread thread = new Thread(() -> {// 循环检查打断标志while (!Thread.currentThread().isInterrupted()) {System.out.println("线程运行中...");}System.out.println("线程结束,打断标志为: " + Thread.currentThread().isInterrupted());});thread.start();Thread.sleep(10); // 主线程休眠10毫秒,确保子线程运行thread.interrupt(); // 中断线程}

}示例2:使用static interrupted()方法

public class InterruptExample2 {public static void main(String[] args) throws InterruptedException {Thread thread = new Thread(() -> {while (true) {// 使用静态方法检查,并清除标志if (Thread.interrupted()) {System.out.println("检测到打断,退出循环。");System.out.println("再次检查打断标志: " + Thread.currentThread().isInterrupted());break;}}});thread.start();thread.interrupt(); // 设置打断标志为true}

}示例3:线程在阻塞时被中断(例如在sleep时)

public class InterruptExample3 {public static void main(String[] args) throws InterruptedException {Thread thread = new Thread(() -> {try {Thread.sleep(5000); // 线程休眠5秒} catch (InterruptedException e) {// 在阻塞过程中被中断,会抛出InterruptedException,并且打断标志会被清除(变为false)System.out.println("线程在休眠时被中断,打断标志为: " + Thread.currentThread().isInterrupted());// 我们可以选择重新设置打断标志,或者直接返回// Thread.currentThread().interrupt(); // 重新中断,以便上层代码能知道}});thread.start();Thread.sleep(1000); // 主线程休眠1秒,确保子线程进入休眠thread.interrupt(); // 中断子线程的休眠}

}重要注意事项:

当线程在阻塞状态(如sleep、wait、join)时被中断,会立即抛出InterruptedException,并且打断标志会被清除(变成false)。因此,在捕获InterruptedException后,通常有两种选择:

- 要么重新设置打断标志(因为异常捕获后打断标志为false,所以需要再次调用interrupt()设置标志),这样上层代码可以检测到中断。

- 要么不处理异常,直接退出。

总结

- isInterrupted():检查其他线程的中断状态,不改变状态

- interrupted():检查当前线程的中断状态,清除状态

- interrupt():设置线程的中断标志为true

- 阻塞方法被中断时会抛出InterruptedException并清除中断状态